山行日:2022年4月9日(土)

山行者:masaさんと僕の2人。

天気:晴れ

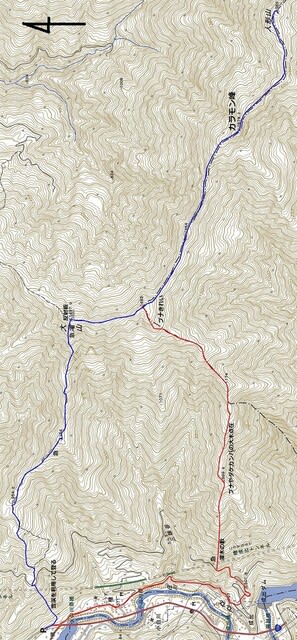

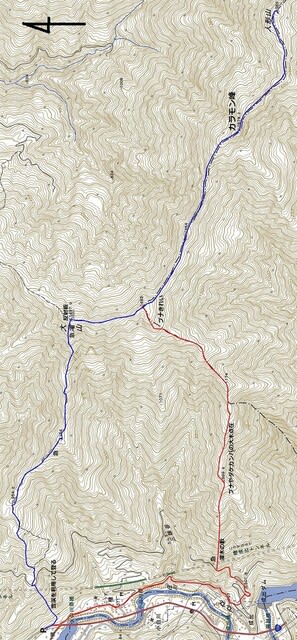

CT:駐車地6:07…△楮付近7:39…大滝山9:05…カラモン峰10:51…

人形山10:24~12:00…カラモン峰12:33…1492ピーク(下降点)13:36…

△成出14:33…林道15:21…駐車地16:11

ヤマップ記録

今回もmasaさんと行ってきました。

国道から少し入ったところへ駐車。

適当に山へ入りテープを追いながら進んでいく。

雪はビックリするくらいなくて

谷筋に繋がっているところがありこれを登っていったが

上の方で遂には切れてしまい藪こぎで林道に這い上がった。

大滝山登山口から再び山へ。

雪はとぎれとぎれだったが

先行者と思われる二人分の足跡を辿って登山道からは外れ尾根直登で歩いた。

雪は締まっているがところどころ落とし穴ではまる。

最初の三角点辺りからブナが目立ち始め明るくなる。

白山方面が見えだし大滝山の反射板を捉えることができるのもこの辺り。

1154ピーク直下は急登だがその下辺りからブナの大木がちょこちょこ現れる。

1154ピーク直下で先行者男女二人組に追いつく。

1154ピークで少し声を交わし、休憩を挟み離され、再びその先で追いついた。

男性はベテランっぽい感じで、女性もなかなかの感じ。

ヤマップ記録を参考に来たと話されていたのと見た感じで、

もしかして○○○○さん!?と思ったのだが聞けず仕舞いで

後にも会わず結局分からずじまい。

でも下山してからすれ違ったヤマッパーにこの二人組みはいなかったから違うかなぁ〜?

1154ピークでアイゼンを装着し以降下山中林道に降りるまで履き続けた。

大滝山直下は地形図通りの急登で雪が落ちていて登山道が出ている箇所もあった。

大滝山へ上がると大展望。

白山連峰はハッキリと、立山、穂高方面も霞んではいたが見ることができた。

さあここからは気持ちの良い稜線歩き〜と言いたいところだったけど雪質がダメダメ〜。

気温上昇に伴い緩んで踝以上に沈む沈む。

固い雪面もあるのだけれども少しだけ。

しかし景色はホント最高だった。

カラモン峰は三角でカッコいい〜。

ちょっとキレているところもあったけど概ね歩きやすい。

途中で前方から歩いてきた単独男性に出会った。

あと大滝山だけです〜と言われ…どれだけ朝早く出立したのやら。

相当の健脚です。

最初、masaさんに人形山まで行けたら行きたいねと言われていたのですが

カラモン峰山頂へ到着したとき「ちょっとだけ休憩しようか」と言われ

人形山へ向かうのが確定だと思い知らされました。

人形山はカラモン峰からすぐそこに見えます。

夏道だと一時間くらいですが…30分ほどで登頂しました。

人形山は思い出のある場所で、

昔masaさんに出会った頃初めて二人で登った残雪の山なのです。

今日またこうして訪れたのはある意味縁かもしれませんね。

だだっ広い山頂。

山頂標識がちょこんと出ていて、

なぜが山頂より北側が積雪で盛り上がって高いという不思議な感じでした。

昼休憩を挟んで来た稜線を戻ります。

○○○○さん(仮)にまた会えるかな〜とこの時には思っていたのですが、

カラモン峰で引き返したようで遥か遠くに見える二人組を見つけガッカリするのでした(笑)

帰路は1492から南西→東へ伸びる尾根で下りました。

1492からカラモン峰へ向かう稜線の西側少しと、

南西へ伸びる尾根は辺りは太いブナやダケカンバが目立ち目を見張ります。

普段近場の山へ行ってる身には北陸の山々はホントすごい。

△989.6から△501.8へ向かって林道へ降りる予定でいましたが

早めに林道へ降りたいというmasaさんの希望で一本北側の尾根を下降することに。

前半は雪が繋がり大木もあり目を見張りましたが、

後半は激下り&灌木の激ヤブ漕ぎで疲れました。

林道へ降り立つ直前は5m程の法面?崖?でクライムダウン。

最後の最後まで楽しませてあげるという山先輩masaさんの心意気を感じました。

masaさん「止めたのにうまが行きたいって言うから…」、うま「俺ちゃうって!」

あとはチンタラ林道を駐車地まで歩きました。

501.8近くの林道分岐には反射板登り口の看板…やられました。

なんやかんや言ってここ一ヶ月masaさんに誘ってもらって

ほぼ毎週楽しんでいるので感謝しかありません。

(雪渓激登りから始まる登山。きちー。)

(ここから先、大滝山山頂まで急登続く。)

(大滝山からカラモン峰望む。)

(カラモン峰が間近に。好きな写真。)

(カラモン峰山頂ピース。登っちゃうと稜線通過点のような気が…。)

(人形山山頂で出てた標識とパチリ。)

(人形山頂から白山連峰眺めるmasaさん。)

(人形山側からのカラモン峰もカッコイイねー。)

(カラモン峰山頂直下のブナとダケカンバの大木。)

(下降尾根のダケカンバとブナの大木。)

ブラの大木は感心しましたけど、ダケカンバの大木は見たことがなくて

ビックリしました。

山行者:masaさんと僕の2人。

天気:晴れ

CT:駐車地6:07…△楮付近7:39…大滝山9:05…カラモン峰10:51…

人形山10:24~12:00…カラモン峰12:33…1492ピーク(下降点)13:36…

△成出14:33…林道15:21…駐車地16:11

ヤマップ記録

今回もmasaさんと行ってきました。

国道から少し入ったところへ駐車。

適当に山へ入りテープを追いながら進んでいく。

雪はビックリするくらいなくて

谷筋に繋がっているところがありこれを登っていったが

上の方で遂には切れてしまい藪こぎで林道に這い上がった。

大滝山登山口から再び山へ。

雪はとぎれとぎれだったが

先行者と思われる二人分の足跡を辿って登山道からは外れ尾根直登で歩いた。

雪は締まっているがところどころ落とし穴ではまる。

最初の三角点辺りからブナが目立ち始め明るくなる。

白山方面が見えだし大滝山の反射板を捉えることができるのもこの辺り。

1154ピーク直下は急登だがその下辺りからブナの大木がちょこちょこ現れる。

1154ピーク直下で先行者男女二人組に追いつく。

1154ピークで少し声を交わし、休憩を挟み離され、再びその先で追いついた。

男性はベテランっぽい感じで、女性もなかなかの感じ。

ヤマップ記録を参考に来たと話されていたのと見た感じで、

もしかして○○○○さん!?と思ったのだが聞けず仕舞いで

後にも会わず結局分からずじまい。

でも下山してからすれ違ったヤマッパーにこの二人組みはいなかったから違うかなぁ〜?

1154ピークでアイゼンを装着し以降下山中林道に降りるまで履き続けた。

大滝山直下は地形図通りの急登で雪が落ちていて登山道が出ている箇所もあった。

大滝山へ上がると大展望。

白山連峰はハッキリと、立山、穂高方面も霞んではいたが見ることができた。

さあここからは気持ちの良い稜線歩き〜と言いたいところだったけど雪質がダメダメ〜。

気温上昇に伴い緩んで踝以上に沈む沈む。

固い雪面もあるのだけれども少しだけ。

しかし景色はホント最高だった。

カラモン峰は三角でカッコいい〜。

ちょっとキレているところもあったけど概ね歩きやすい。

途中で前方から歩いてきた単独男性に出会った。

あと大滝山だけです〜と言われ…どれだけ朝早く出立したのやら。

相当の健脚です。

最初、masaさんに人形山まで行けたら行きたいねと言われていたのですが

カラモン峰山頂へ到着したとき「ちょっとだけ休憩しようか」と言われ

人形山へ向かうのが確定だと思い知らされました。

人形山はカラモン峰からすぐそこに見えます。

夏道だと一時間くらいですが…30分ほどで登頂しました。

人形山は思い出のある場所で、

昔masaさんに出会った頃初めて二人で登った残雪の山なのです。

今日またこうして訪れたのはある意味縁かもしれませんね。

だだっ広い山頂。

山頂標識がちょこんと出ていて、

なぜが山頂より北側が積雪で盛り上がって高いという不思議な感じでした。

昼休憩を挟んで来た稜線を戻ります。

○○○○さん(仮)にまた会えるかな〜とこの時には思っていたのですが、

カラモン峰で引き返したようで遥か遠くに見える二人組を見つけガッカリするのでした(笑)

帰路は1492から南西→東へ伸びる尾根で下りました。

1492からカラモン峰へ向かう稜線の西側少しと、

南西へ伸びる尾根は辺りは太いブナやダケカンバが目立ち目を見張ります。

普段近場の山へ行ってる身には北陸の山々はホントすごい。

△989.6から△501.8へ向かって林道へ降りる予定でいましたが

早めに林道へ降りたいというmasaさんの希望で一本北側の尾根を下降することに。

前半は雪が繋がり大木もあり目を見張りましたが、

後半は激下り&灌木の激ヤブ漕ぎで疲れました。

林道へ降り立つ直前は5m程の法面?崖?でクライムダウン。

最後の最後まで楽しませてあげるという山先輩masaさんの心意気を感じました。

masaさん「止めたのにうまが行きたいって言うから…」、うま「俺ちゃうって!」

あとはチンタラ林道を駐車地まで歩きました。

501.8近くの林道分岐には反射板登り口の看板…やられました。

なんやかんや言ってここ一ヶ月masaさんに誘ってもらって

ほぼ毎週楽しんでいるので感謝しかありません。

(雪渓激登りから始まる登山。きちー。)

(ここから先、大滝山山頂まで急登続く。)

(大滝山からカラモン峰望む。)

(カラモン峰が間近に。好きな写真。)

(カラモン峰山頂ピース。登っちゃうと稜線通過点のような気が…。)

(人形山山頂で出てた標識とパチリ。)

(人形山頂から白山連峰眺めるmasaさん。)

(人形山側からのカラモン峰もカッコイイねー。)

(カラモン峰山頂直下のブナとダケカンバの大木。)

(下降尾根のダケカンバとブナの大木。)

ブラの大木は感心しましたけど、ダケカンバの大木は見たことがなくて

ビックリしました。