「ゴジラ」生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』。「戦後、日本。無(ゼロ)から負(マイナス)へ。」敗戦後に焦土と化した東京をさらに無慈悲に破壊するゴジラ。「生きて、抗え。」とある様に史上最悪の絶望に人々は立ち向かう。朝ドラ『らんまん』で人気を博した神木隆之介と浜辺美波の主演が光る。小津安二郎のローアングルは、見ている人をまるでその家に飼われている猫の様な気分にさせてくれる。このゴジラは現場にいる人間の目線で作られており、見上げるゴジラの大迫力は恐怖を覚えるほど。体感・体験のコンセプトが見事に具現化されている。フルCGの完成度の高さといい終戦後の物語の重厚さといい見事で、映画史に残る名作といえるかも知れない。

『ゴジラ-1.0』は単なるエンターテイメント、娯楽映画ではない。1954年の初代ゴジラは、同年にビキニ環礁での水爆実験があり水爆が原因で巨大した太古の恐竜という設定だった。反核と反戦が根底にあった。その後、単なる娯楽映画に堕落していったが、今回の生誕70周年記念作品は、原点に戻ったともいえる作品だった。キャッチコピーの「生きて、抗え。」は、与謝野晶子の「君死にたもうことなかれ」に通じる。200万人が犠牲になり、特攻隊や餓死、東京大空襲や原爆などで多くの死人を出した太平洋戦争。「生きて、抗え。」はゴジラに対してだけ向けられている言葉だろうか。

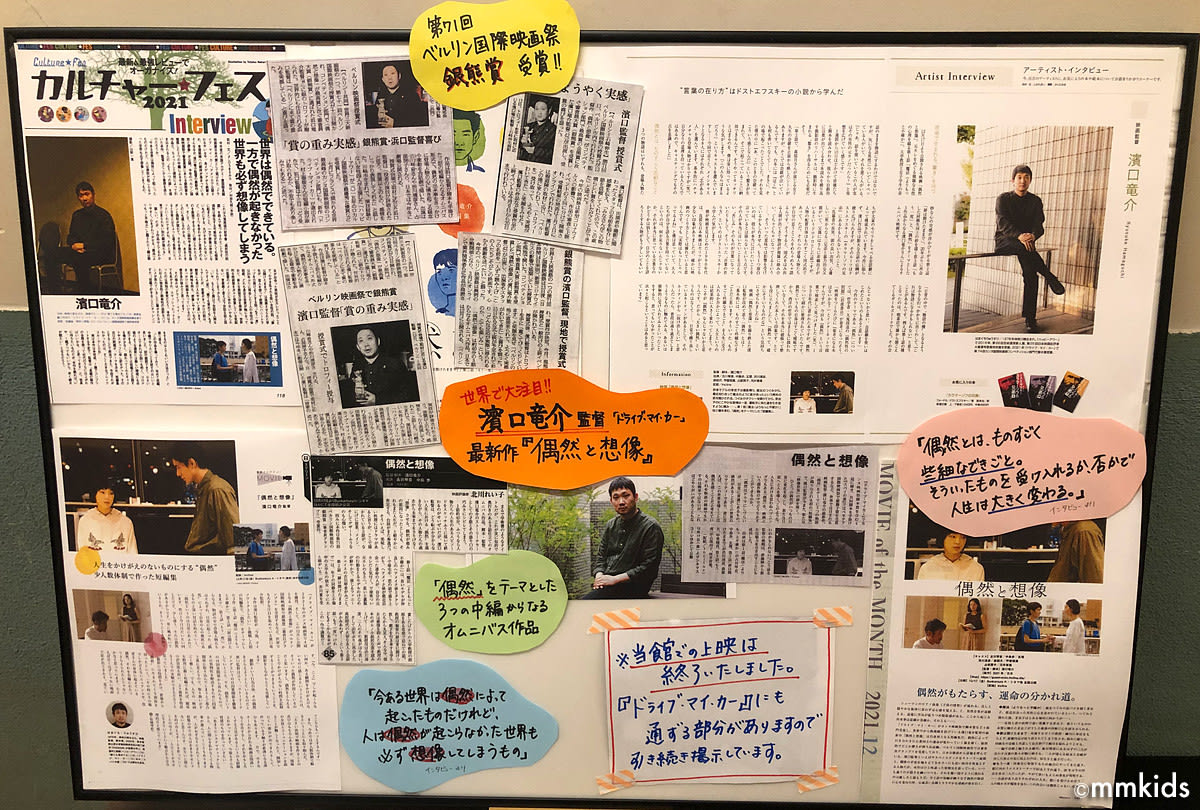

村上春樹原作の『ドライブ・マイカー』のブログ記事で書いた文章。ーー偶然とは人間が計り知れない必然のことをいう。と私は思う。一枚の枯れ葉が落ちる場所も、実は計り知れない必然の重なりでできている。それを因果という。物事には必ず原因と結果がある。その連続。その偶然を受け入れるか拒絶するかで、人生はドラスティックに変わる。諸行無常。会者定離。どんな幸せな人生も、(大事件や大災害だけでなく)ほんの小さな事件や潜在的なトラウマで崩壊する危うさを持っている。諦めと再生する愛ーー。美大生時代に村上春樹さんのジャズ喫茶でアルバイトしていた頃のブログは、「国分寺・国立70Sグラフィティ」をご覧ください。32本の記事に世界中からアクセスがあります。

「生きて、抗え。」は非常に深淵で厚みのある言葉だと思う。

●映画『ゴジラ-1.0』公式サイト

下の予告編は、見るYouTubeをクリックしフルスクリーンで。サウンドイコライザーのアプリを使って低音と高音を上げ、ヘッドフォンで視聴するのがお勧め。

■GODZILLA MINUS ONE Official Trailer

■GODZILLA MINUS ONE Official Trailer 2

■映画『ゴジラ-1.0』公開記念特番 Behind the scenes -No.30-ト云フモノ

神木隆之介・浜辺美波・山崎貴監督へのスペシャルインタビュー、そして膨大なメイキング映像から、現代日本映画史上最大規模で放たれる令和初のゴジラ最新作に迫る。:単なる怪獣映画と思って観に行った人は号泣するかも。浜辺美波は昭和の大女優を彷彿とさせる。

■Godzilla Minus One TRAILER 2 BREAKDOWN (This Looks INCREDIBLE!):オフィシャル以外のトレイラーではこれが珠玉だと思う。残念ながら日本のテレビ局ではできないレベル。ネタバレも微妙に回避して、歌舞伎町の画を入れたり上手い!

■【トークノーカット】『ゴジラ-1.0』より神木隆之介、浜辺美波、山田裕貴、安藤サクラら登壇!初日舞台あいさつ

■【山崎貴×庵野秀明】第4回山崎貴セレクションゴジラ上映会トークショー

■長野県ローカル放送「映画監督 山崎 貴の世界」ゴジラ-1.0メイキング映像公開(?)

■『ゴジラ』 | 予告編 | ゴジラ 第1作目(1954年)

●ゴジラ(Wikipedia):初代ゴジラのポスターなど

●インスタグラムはこちらをクリック。ツイッターはこちらをクリック。YouTubeはこちらをクリック。もう一つの古いチャンネルはこちら。76本のトレッキングやネイチャーフォト(昆虫や粘菌など)、ブラジル・アマゾン・アンデスのスライドショー。

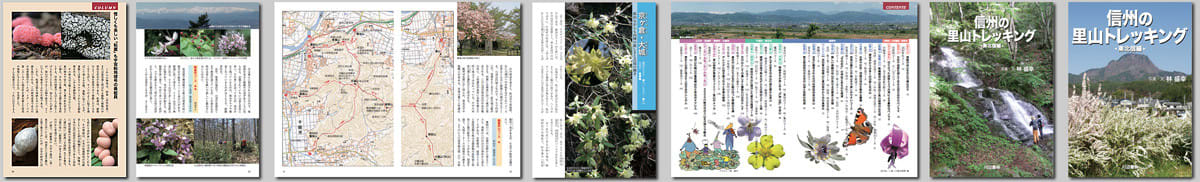

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

『ゴジラ-1.0』は単なるエンターテイメント、娯楽映画ではない。1954年の初代ゴジラは、同年にビキニ環礁での水爆実験があり水爆が原因で巨大した太古の恐竜という設定だった。反核と反戦が根底にあった。その後、単なる娯楽映画に堕落していったが、今回の生誕70周年記念作品は、原点に戻ったともいえる作品だった。キャッチコピーの「生きて、抗え。」は、与謝野晶子の「君死にたもうことなかれ」に通じる。200万人が犠牲になり、特攻隊や餓死、東京大空襲や原爆などで多くの死人を出した太平洋戦争。「生きて、抗え。」はゴジラに対してだけ向けられている言葉だろうか。

村上春樹原作の『ドライブ・マイカー』のブログ記事で書いた文章。ーー偶然とは人間が計り知れない必然のことをいう。と私は思う。一枚の枯れ葉が落ちる場所も、実は計り知れない必然の重なりでできている。それを因果という。物事には必ず原因と結果がある。その連続。その偶然を受け入れるか拒絶するかで、人生はドラスティックに変わる。諸行無常。会者定離。どんな幸せな人生も、(大事件や大災害だけでなく)ほんの小さな事件や潜在的なトラウマで崩壊する危うさを持っている。諦めと再生する愛ーー。美大生時代に村上春樹さんのジャズ喫茶でアルバイトしていた頃のブログは、「国分寺・国立70Sグラフィティ」をご覧ください。32本の記事に世界中からアクセスがあります。

「生きて、抗え。」は非常に深淵で厚みのある言葉だと思う。

●映画『ゴジラ-1.0』公式サイト

下の予告編は、見るYouTubeをクリックしフルスクリーンで。サウンドイコライザーのアプリを使って低音と高音を上げ、ヘッドフォンで視聴するのがお勧め。

■GODZILLA MINUS ONE Official Trailer

■GODZILLA MINUS ONE Official Trailer 2

■映画『ゴジラ-1.0』公開記念特番 Behind the scenes -No.30-ト云フモノ

神木隆之介・浜辺美波・山崎貴監督へのスペシャルインタビュー、そして膨大なメイキング映像から、現代日本映画史上最大規模で放たれる令和初のゴジラ最新作に迫る。:単なる怪獣映画と思って観に行った人は号泣するかも。浜辺美波は昭和の大女優を彷彿とさせる。

■Godzilla Minus One TRAILER 2 BREAKDOWN (This Looks INCREDIBLE!):オフィシャル以外のトレイラーではこれが珠玉だと思う。残念ながら日本のテレビ局ではできないレベル。ネタバレも微妙に回避して、歌舞伎町の画を入れたり上手い!

■【トークノーカット】『ゴジラ-1.0』より神木隆之介、浜辺美波、山田裕貴、安藤サクラら登壇!初日舞台あいさつ

■【山崎貴×庵野秀明】第4回山崎貴セレクションゴジラ上映会トークショー

■長野県ローカル放送「映画監督 山崎 貴の世界」ゴジラ-1.0メイキング映像公開(?)

■『ゴジラ』 | 予告編 | ゴジラ 第1作目(1954年)

●ゴジラ(Wikipedia):初代ゴジラのポスターなど

●インスタグラムはこちらをクリック。ツイッターはこちらをクリック。YouTubeはこちらをクリック。もう一つの古いチャンネルはこちら。76本のトレッキングやネイチャーフォト(昆虫や粘菌など)、ブラジル・アマゾン・アンデスのスライドショー。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。