実際少し離れたところから草むらの中に見えたその姿は、まるで恐竜の卵のようでした。恐竜がいるはずもなく、だれだこんな所にバレーボールを捨てたのは!?と思いかけて、すぐに気がつきました。オニフスベだ! 叩くとポンポンとバレーボールのようないい音がします。持ち帰って計測すると、直径34センチ、周囲74センチ、高さ18センチ、重さ1229グラムありました。扁平のバレーボール、あるいは恐竜の卵といった感じです。

オニフスベは、鬼燻、鬼瘤と書き、ハラタケ目ホコリタケ科のキノコです。別名は、薮玉(ヤブダマ)、薮卵(ヤブタマゴ)、馬屁包、馬糞包、灰包菌、地煙などといい、方言も多数あるようです。一見深山にはえる希少なキノコのように思えますが、さにあらず。庭先や畑などにも出て人を驚かせることがよくあります。実は我が家の庭にも以前出た事があるそうです。日本にはオニフスベとセイヨウオニフスベがあるらしいのですが、これはどちらでしょう。胞子を顕微鏡で観察しないと同定できないようですが。

1712年(正徳2年)頃出版された江戸時代の百科事典『和漢三才図会』巻九十七苔類では、馬勃(ぼうべいし)として紹介されています。「煮て食べると味は淡く甘い。老熟したものは、はなはだ大形で、死者の首に似て醜い。」と書かれていますが、馬勃とは馬のおならのことです。ホコリタケの仲間は、成熟すると胞子を飛ばしますが、人が蹴ったりつぶしたりすると、勃(ボッ)と胞子が吹き出ます。その様を馬の屁(あるいは馬の糞)にたとえたのでしょう。もっとも馬勃とはオニフスベだけでなく、ホコリタケ一般をさすらしいのですが。

「煮て食べると味は淡く甘い」とありますが、かなり木の臭いが強烈です。ゆでこぼすか、濃い味付けにしないときつそうです。あちこち調べても美味からず不味からずとか、食べられるが美味しいものではないとか、食べたけれど二度食べたいとはおもわないとか、大きなマッシュルームといえなくもない姿ですが、どうも評価はもうひとつのようです。食指が動きません。ただ薬効はあるようで、清肺、利咽、解毒、止血作用があるとして、漢方薬として用いられたようです。このオニフスベは、写真を撮って皆に見せた後で森に返すことにします。

森の日だまりでは、明治時代中頃に帰化したというマルバフジバカマが咲いていました。どこからかハナバチがやってきて吸蜜を始めました。しかし、わずか一匹だけ。本当に異常です。去年なら無数のハナバチ、ハナアブ、チョウが乱れ飛んでいました。春の低温と夏の猛暑で多くの幼虫が死んでしまったのでしょう。この異常が来年回復するのは難しいでしょう。恐らく早くて3-5年、遅ければ7-10年はかかるのではないでしょうか。かのアインシュタインは、「ミツバチが絶滅したら人類は4年で滅ぶ」といいましたが、カタストロフィが間近に迫っているのでなければいいのですが。自然の警告を見逃してはならないと思います。

★ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、地衣類、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。

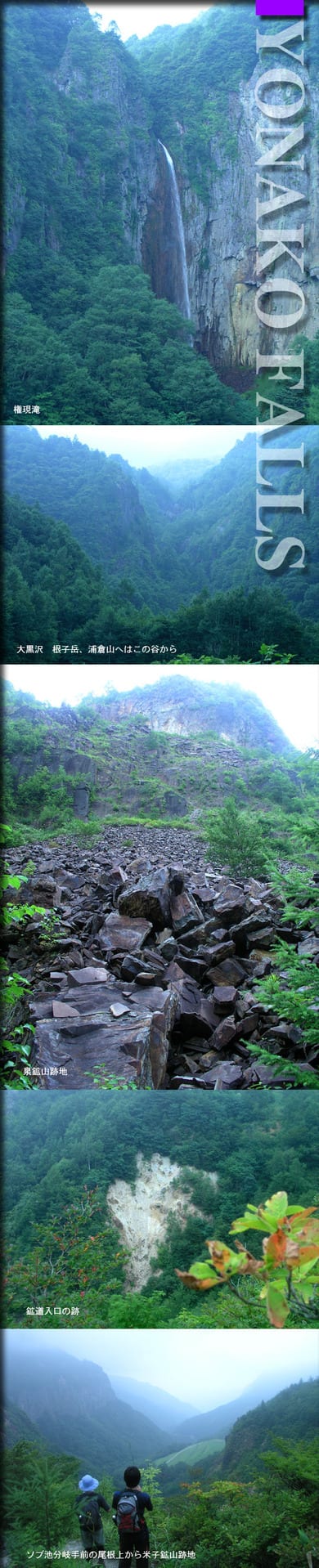

★【MORI MORI KIDS(低山トレッキング・フォトレポート)】夏の信州のトレッキングに、四阿山カルデラ周回トレッキングをアップしました。米子大瀑布とカルデラのパノラマ写真、蝶や高山植物の写真がご覧いただけます。

オニフスベは、鬼燻、鬼瘤と書き、ハラタケ目ホコリタケ科のキノコです。別名は、薮玉(ヤブダマ)、薮卵(ヤブタマゴ)、馬屁包、馬糞包、灰包菌、地煙などといい、方言も多数あるようです。一見深山にはえる希少なキノコのように思えますが、さにあらず。庭先や畑などにも出て人を驚かせることがよくあります。実は我が家の庭にも以前出た事があるそうです。日本にはオニフスベとセイヨウオニフスベがあるらしいのですが、これはどちらでしょう。胞子を顕微鏡で観察しないと同定できないようですが。

1712年(正徳2年)頃出版された江戸時代の百科事典『和漢三才図会』巻九十七苔類では、馬勃(ぼうべいし)として紹介されています。「煮て食べると味は淡く甘い。老熟したものは、はなはだ大形で、死者の首に似て醜い。」と書かれていますが、馬勃とは馬のおならのことです。ホコリタケの仲間は、成熟すると胞子を飛ばしますが、人が蹴ったりつぶしたりすると、勃(ボッ)と胞子が吹き出ます。その様を馬の屁(あるいは馬の糞)にたとえたのでしょう。もっとも馬勃とはオニフスベだけでなく、ホコリタケ一般をさすらしいのですが。

「煮て食べると味は淡く甘い」とありますが、かなり木の臭いが強烈です。ゆでこぼすか、濃い味付けにしないときつそうです。あちこち調べても美味からず不味からずとか、食べられるが美味しいものではないとか、食べたけれど二度食べたいとはおもわないとか、大きなマッシュルームといえなくもない姿ですが、どうも評価はもうひとつのようです。食指が動きません。ただ薬効はあるようで、清肺、利咽、解毒、止血作用があるとして、漢方薬として用いられたようです。このオニフスベは、写真を撮って皆に見せた後で森に返すことにします。

森の日だまりでは、明治時代中頃に帰化したというマルバフジバカマが咲いていました。どこからかハナバチがやってきて吸蜜を始めました。しかし、わずか一匹だけ。本当に異常です。去年なら無数のハナバチ、ハナアブ、チョウが乱れ飛んでいました。春の低温と夏の猛暑で多くの幼虫が死んでしまったのでしょう。この異常が来年回復するのは難しいでしょう。恐らく早くて3-5年、遅ければ7-10年はかかるのではないでしょうか。かのアインシュタインは、「ミツバチが絶滅したら人類は4年で滅ぶ」といいましたが、カタストロフィが間近に迫っているのでなければいいのですが。自然の警告を見逃してはならないと思います。

★ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、地衣類、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。

★【MORI MORI KIDS(低山トレッキング・フォトレポート)】夏の信州のトレッキングに、四阿山カルデラ周回トレッキングをアップしました。米子大瀑布とカルデラのパノラマ写真、蝶や高山植物の写真がご覧いただけます。