日本百名山の一つ四阿山は、長野県と群馬県に跨がる標高2354mの名峰であり、古くは修験者の山でした。真田の隠密とも深い関係にあります。四阿山は、根子岳、浦倉山、奇妙山とで直径3-4キロのカルデラを形成しています。約200万年前から30万年前にかけて大規模な噴火を伴った造山活動があり、もっとも標高が高い時は4000m以上の独立峰だったといわれています。それが噴火活動により次第に吹き飛び、現在のようなカルデラになったそうです。今回は息子達と7年越しの目標だったカルデラ一周のトレッキングに挑戦しました。

7年前に菅平牧場から四阿山、根子岳と縦走した時に、四阿山山頂から見たカルデラに驚き、感動し、ぜひこの中を歩いてみたいと思いました。その後、調べると、米子大瀑布を起点としてカルデラをほぼ一周できるルートがあることを発見。いつか歩こうと決めていました。しかし、全長が20キロほどの長いコースであり、サッカー部で鍛えていたとはいえ小学生には無理。その上、米子大瀑布からのルートは、小根子岳、浦倉山方面とももうひとつ不明瞭で情報も不確実でした。そんな理由から挑戦は先送りになっていきました。

しかし、近年根子岳への旧道が地元の方の尽力により谷新道として復活したことや、浦倉山への道の情報も得られたので挑戦することにしました。小学生だった息子達も充分に大きくなり、むしろこの機を逃すと私が体力的にもたなくなる恐れもあったため、今回の山行となったわけです。距離が長いだけでなく、カルデラ内はほぼ手つかずの自然林であり月の輪熊の大生息地です。そこにお邪魔するわけですから、野生動物への配慮も当然必要です。

また、この夏の四阿山辺りの天気は非常に不安定で、集中豪雨も頻繁に起きているようです。沢を渡る箇所も多いため、豪雨があると渡河不能になる危険もあります。エスケープルートの確保や撤退の判断も必要です。今回のルートの場合、米子大瀑布から1-2キロのルートが一番危険そうです。そこで、渡河の多い根子岳へのルートを雷雨のない午前中に登る事にしました。もちろん早出をします。早朝にだれもいない米子大瀑布から見上げたカルデラの森は人間の侵入を拒むかのように朝もやに霞んで遥か遠くに見えました。よし!あの上に登るぞと声をかけて出発しました。

幸いに雷雨には合ませんでしたが、根子岳への登りは途中イタドリとアザミの薮に阻まれ難儀しました。特にアザミは体が触れると痛くて痛くて「痛い!痛い!」と叫びながらの突破になりました。これは予想外でした。また、当日の高湿度と暑さには本当に参りました。それでも根子岳への尾根に乗ってマツムシソウ、シナノオトギリ、ヤナギラン、ウメバチソウなどの花畑から菅平が見えた時には、皆歓声を挙げました。大すき間から四阿山へのシラビソの森の急登は応えましたが、四阿山からの絶景がその疲れを癒してくれました。しかし、山頂の気温が24度でクジャクチョウやキベリタテハに混じって、羽蟻や蠅が舞っていたのには驚きました。

帰路の浦倉山への道は、熱風と冷風が交互に吹き付けるという悩ましいだらだら続きの長い尾根。アサギマダラを追ってやっと浦倉山にだどりつきました。浦倉山からは以外といい道だと思ったのもつかの間。よかったのは土鍋山への分岐まで。その先は少し怪しいところも。下って沢に出たところで道が崩壊していたり、一部踏み跡が不明瞭な所もありました。途中で水が切れたのですが、道が崩壊した沢で甘露を汲む事ができました。また、米子への下りでは湿度と疲労から私の腰痛と膝通が出てしまいましたが、なんとか無事に戻る事ができました。

いつも通り写真撮影に手間取る事も多く、10時間もかかりましたが、終わってみると楽しい山行で息子達も満足そうでした。しばらく多忙のため更新が滞るかもしれませんが、なんとか四阿山のルポにも取りかかりたいと思っています。

■歴史の中の四阿山

四阿山は、真田幸村と非常に深い関係にあります。真田十勇士はフィクションですが、真田忍びは実在のものです。戦国の乱世、真田は北の上杉、南の武田という強大な勢力に挟まれた厳しい状況にありました。まさしく信濃の国は、ベトナムかアフガニスタンか。そんな状況の中、天下の情報を素早く正確に捉えるために、真田幸村は山伏の情報源を活用したのです。

真田氏のいる上信越国境には、山伏が修行する霊山が連なっていました。その中でも四阿山は、たくさんの山伏達が集まる代表的な霊山でした。頂上には白山権現を祭神とする四阿神社がまつられています。鳥居峠付近には中社と籠り屋があり、山伏達の修行場となっていました。

山伏達は古来より関所の通行が自由だったそうです。彼らは苦行に励み、棒術や刀術にたけており、強靱な肉体をもっていました。彼らが真田忍びの中核を担い、隠密活動や敵のかく乱など変幻自在の大活躍をしたのだそうです。

当時、真田幸村は、世に「不思議な弓取り」と言われました。天下の大群を相手に、一歩も引かぬ変幻自在の戦いを挑みましたが、その背景には四阿山を舞台にした特殊技能を持つ山伏達の忍びの活躍があったのです。そんなことに思いをはせながら四阿山に登るのも、またいいかもしれません。また、麓の上田市や長野市松代町には、真田ゆかりの史跡がたくさんあります。登山の後に訪れてみるのもいいのではないでしょうか。しかし、あの装束で、どんな高山でも駆け登っていた山伏達は、まさにスーパーマンですね。

頂上の二つの社は古い歴史を持っています。ここは真田町長(おさ)にある山家神社の奥宮です。「山家神社の由緒より」:---創立年は不詳であるが、延喜式神名帳収載の山家神社で、大国主神を祀って旧山家郷の産土神としたものである。景行天皇の御代(71~131)に日本武尊を合祀したと云う。社伝に、「本社の別当浄定というもの越の泰澄の徒弟にして加賀の白山比め神社を信仰し、其の神霊を勧請し、養老二年奥社を四阿山絶頂に奉遷す。」とある。この奥社は二社あり、南向きの社を信州向社(信濃宮)、東向きの社を上州向社(上毛宮)という。---また、中央にある石室内の小さな石祠は、その信仰の始まったところと伝わっているそうです。

●米子大瀑布と米子川をはさんで対岸にある一見場違いに見える人工的な台地は、旧米子鉱山の跡地。製錬所に住居や事務所、保育園や大浴場などがありました。ここは米子大瀑布の絶好の展望台となっています。

米子硫黄鉱山は、寛保3年(1743年)から始まったといわれています。交通の不便な深山の標高1500~1600m付近にあるため、経営者は度々変わったようですが、昭和9年(1934年)に中外鉱業株式会社が本格的な営業採掘を始めました。時代は、日清、日露、世界大戦を迎え、爆破火薬の材料にされたため硫黄の生産量が増え、月産1200tを生産し、他にも蝋石(ろうせき)、ダイアスポアなどを産出しました。ここには鉱山関係者の家族1500人が生活していたそうです。毎日、この絶景を見ながら働き暮らしていたんですね。

しかし、戦後、硫黄の需要が減少、石油化学工業の発展により年々縮小し、昭和35年(1960年)に閉山されました。

■四阿山カルデラ一周トレッキングのフォト・レポート。下のスライドショーも御覧ください。

★【MORI MORI KIDS(低山トレッキング・フォトレポート)】夏の信州のトレッキングに、神話の山、虫倉山の難関ルート「さるずべりコース」をアップ。蜻蛉や蝶の写真とパノラマ写真、山里の原風景などがご覧いただけます。2010年の記事をご覧ください。

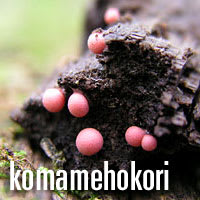

★ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、地衣類、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。四阿山。根子岳からのパノラマ写真も。