拙書『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林でも紹介のカタクリで有名な髻山(もとどりやま)へ、人知れず咲くセリバオウレン(芹葉黄連)の撮影に向かいました。例年なら3月下旬が満開なのですが、この暖冬で早いだろうと予測しました。予測は的中。満開のお花畑が迎えてくれました。

最初からとんでもない花を見つけてしまいました。真ん中の赤紫は、退化した雄しべなのですが、その上に被さるように突き出てのはなんと雌しべ。セリバオウレンには雄花と両性花があるのですが、これはそのどちらでもない。驚くべき一輪です。何がどうしてこうなってしまったのでしょう。

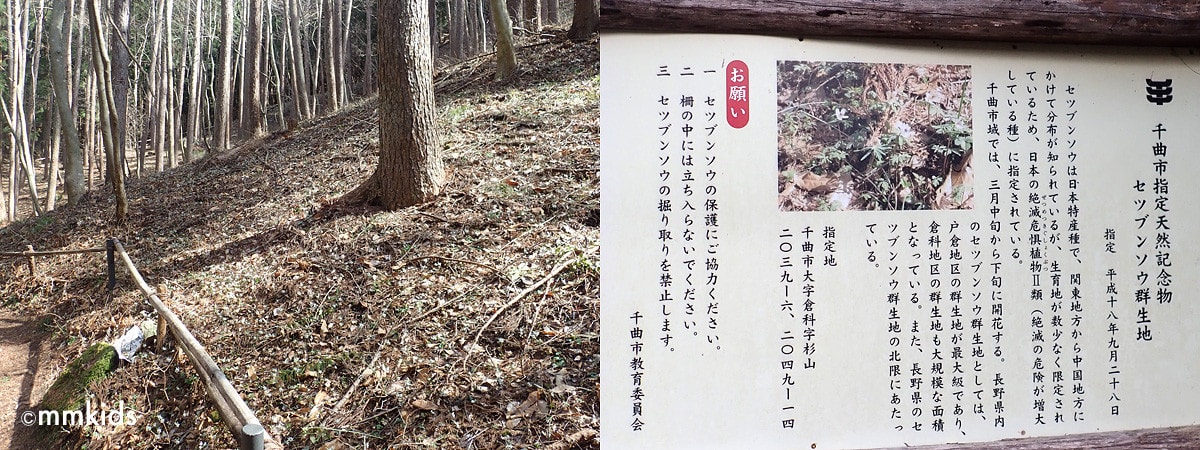

群生地の一角。聞こえるのは野鳥の鳴き声だけ。イノシシのヌタ場もあります。月の輪熊や狐などの野生動物も通るでしょう。いないのは私以外の人間だけ。気温は10度。少し冷たい寒風に花は小刻みに揺れています。

雄花なんですが、これもおかしい。真ん中に退化した赤紫色の雄しべがあるのが普通ですが、これは普通の雄しべが赤紫色を帯びています。セリバオウレンは、キンポウゲ科オウレン属の多年草。葉はすべて根生し、2回3出複葉。花びらのように見えるのは5枚の萼片で,その内側の短黄色の9枚が花弁なのです。アップで撮影しているので存在感がありますが、花の直径は10ミリもありません。慎ましやかな花です。

「忍ぶれど 色に出にけり わが恋は 物や思ふと 人の問ふまで」平兼盛の歌を思い出しました。

両性花。外側に雄しべ,内側に雌しべ。今年は両性花が多く見られました。理由は分かりません。セリバオウレンは、薬草で消炎、止血、精神不安などの薬です。健胃(けんい)、健胃、整腸薬として消化不良や下痢止めにも用います。有効成分は、アルカロイド(ベルベリン)、パルマチン、コプチシンなどです。

芹葉黄連という名前の由来ですが、古代にはカクマグサ、ヤマクサと呼んでいたそうですが、中国名の黄連と、同じ植物と間違って、黄連の名をあてたといいます。「本草和名」や「和名妙」に記述があります。また、江戸時代の貝原益軒は「大和本草(1708)」で、「日本の黄連性よし。故に中華、朝鮮にも日本より多く渡る。中華の書に日本産黄連を良とす」と記しています。

両性花なんですが、雌しべの中に雄しべが入り込んでいて面白い。これから開いていくのでしょうか。

雄花なんですが、真ん中にピョンと伸びているのは雌しべでしょうか。これも不思議な花です。ワクワクします。

両性花の群れ。日当たりの良いところの雌しべは緑を帯び、悪いところのものはアントシアニンが多く、赤紫色です。これは今回発見した新しい群生地のものです。私達妻女山デザイン・プロジェクトが保護活動を行っている妻女山陣馬平の貝母と違って、ここは地元の人さえ知らない群生地です。それが増えているのですから嬉しいことです。

(左)春の里山を真っ先に彩る樹花、ダンコウバイ。(右)山蕗があちこちに。蕗味噌やスギヨのビタミン竹輪とのかき揚げは定番ですが、山蕗と旬のホタルイカの和風パスタを作りましょう。アンチョビーとも相性が抜群です。

(左)ミヤマウグイスカグラが咲き始めていました。この不思議な名前は検索すると分かります。(右)ヨモギ(蓬)の若葉。抗癌作用があるそうです。蓬餅も好きですが、天ぷらは最高です。

春霞がなんとも美しい。中央に見える三角の山は、志賀高原の笠ヶ岳(2076m)。ネマガリダケが有名ですが、遭難と熊との遭遇を覚悟しなければなりません。

拙書『信州の里山トレッキング 東北信編』髻山で紹介の登山道入り口から見上げる髻山。4月にはカタクリが満開になります。手前は林檎畑。5月には白い花が咲き誇ります。ここ飯綱町の林檎は本当に美味しい。この写真には、不思議なものが3つ写っているのですが分かりますか。

23日の妻女山陣馬平の貝母(編笠百合)の様子です。蕾がたくさん見られます。やはり例年より早いですね。4月12日に妻女山里山デザイン・プロジェクトの里山保全の活動をする予定ですが、八分咲きになっているでしょう。19日の松代夢空間のハイキングでは、満開か散り始めでしょうか。奈良時代に中国から入ったといわれる薬草(毒草)の貝母ですが、今現在これだけの群生地はここだけだと思います。拙書でも紹介しています。4月の茶花です。県外からもたくさん訪れます。ぜひおいで下さい。満開時には、私がほぼ毎日でかけて案内と説明をしています。気軽に声をかけてください。

そして24日の朝目覚めて驚きました。この冬一番の積雪がなんと3月下旬に。午後まで降り続きましたが、地温が高いので道路には積もりません、しかし、最高気温は2度に届かず。寒い一日でした。ところが二日後には最高気温が20度を超えるとか。体が付いていきません。自律神経失調症と花粉症が心配です。里の梅は満開。なんと杏も咲き始めました。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

最初からとんでもない花を見つけてしまいました。真ん中の赤紫は、退化した雄しべなのですが、その上に被さるように突き出てのはなんと雌しべ。セリバオウレンには雄花と両性花があるのですが、これはそのどちらでもない。驚くべき一輪です。何がどうしてこうなってしまったのでしょう。

群生地の一角。聞こえるのは野鳥の鳴き声だけ。イノシシのヌタ場もあります。月の輪熊や狐などの野生動物も通るでしょう。いないのは私以外の人間だけ。気温は10度。少し冷たい寒風に花は小刻みに揺れています。

雄花なんですが、これもおかしい。真ん中に退化した赤紫色の雄しべがあるのが普通ですが、これは普通の雄しべが赤紫色を帯びています。セリバオウレンは、キンポウゲ科オウレン属の多年草。葉はすべて根生し、2回3出複葉。花びらのように見えるのは5枚の萼片で,その内側の短黄色の9枚が花弁なのです。アップで撮影しているので存在感がありますが、花の直径は10ミリもありません。慎ましやかな花です。

「忍ぶれど 色に出にけり わが恋は 物や思ふと 人の問ふまで」平兼盛の歌を思い出しました。

両性花。外側に雄しべ,内側に雌しべ。今年は両性花が多く見られました。理由は分かりません。セリバオウレンは、薬草で消炎、止血、精神不安などの薬です。健胃(けんい)、健胃、整腸薬として消化不良や下痢止めにも用います。有効成分は、アルカロイド(ベルベリン)、パルマチン、コプチシンなどです。

芹葉黄連という名前の由来ですが、古代にはカクマグサ、ヤマクサと呼んでいたそうですが、中国名の黄連と、同じ植物と間違って、黄連の名をあてたといいます。「本草和名」や「和名妙」に記述があります。また、江戸時代の貝原益軒は「大和本草(1708)」で、「日本の黄連性よし。故に中華、朝鮮にも日本より多く渡る。中華の書に日本産黄連を良とす」と記しています。

両性花なんですが、雌しべの中に雄しべが入り込んでいて面白い。これから開いていくのでしょうか。

雄花なんですが、真ん中にピョンと伸びているのは雌しべでしょうか。これも不思議な花です。ワクワクします。

両性花の群れ。日当たりの良いところの雌しべは緑を帯び、悪いところのものはアントシアニンが多く、赤紫色です。これは今回発見した新しい群生地のものです。私達妻女山デザイン・プロジェクトが保護活動を行っている妻女山陣馬平の貝母と違って、ここは地元の人さえ知らない群生地です。それが増えているのですから嬉しいことです。

(左)春の里山を真っ先に彩る樹花、ダンコウバイ。(右)山蕗があちこちに。蕗味噌やスギヨのビタミン竹輪とのかき揚げは定番ですが、山蕗と旬のホタルイカの和風パスタを作りましょう。アンチョビーとも相性が抜群です。

(左)ミヤマウグイスカグラが咲き始めていました。この不思議な名前は検索すると分かります。(右)ヨモギ(蓬)の若葉。抗癌作用があるそうです。蓬餅も好きですが、天ぷらは最高です。

春霞がなんとも美しい。中央に見える三角の山は、志賀高原の笠ヶ岳(2076m)。ネマガリダケが有名ですが、遭難と熊との遭遇を覚悟しなければなりません。

拙書『信州の里山トレッキング 東北信編』髻山で紹介の登山道入り口から見上げる髻山。4月にはカタクリが満開になります。手前は林檎畑。5月には白い花が咲き誇ります。ここ飯綱町の林檎は本当に美味しい。この写真には、不思議なものが3つ写っているのですが分かりますか。

23日の妻女山陣馬平の貝母(編笠百合)の様子です。蕾がたくさん見られます。やはり例年より早いですね。4月12日に妻女山里山デザイン・プロジェクトの里山保全の活動をする予定ですが、八分咲きになっているでしょう。19日の松代夢空間のハイキングでは、満開か散り始めでしょうか。奈良時代に中国から入ったといわれる薬草(毒草)の貝母ですが、今現在これだけの群生地はここだけだと思います。拙書でも紹介しています。4月の茶花です。県外からもたくさん訪れます。ぜひおいで下さい。満開時には、私がほぼ毎日でかけて案内と説明をしています。気軽に声をかけてください。

そして24日の朝目覚めて驚きました。この冬一番の積雪がなんと3月下旬に。午後まで降り続きましたが、地温が高いので道路には積もりません、しかし、最高気温は2度に届かず。寒い一日でした。ところが二日後には最高気温が20度を超えるとか。体が付いていきません。自律神経失調症と花粉症が心配です。里の梅は満開。なんと杏も咲き始めました。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。