前日はホームグラウンドの妻女山へ。仲間とやっている椎茸のホダ木栽培の様子を見に行きましたが凍っていました。春までそのままにしておきます。写真は妻女山(旧赤坂山)展望台からのパノラマ。9枚の望遠カットをフォトショップで合成しました。川中島には全く積雪がありません。長野市北部の里山もほとんど雪が見られません。

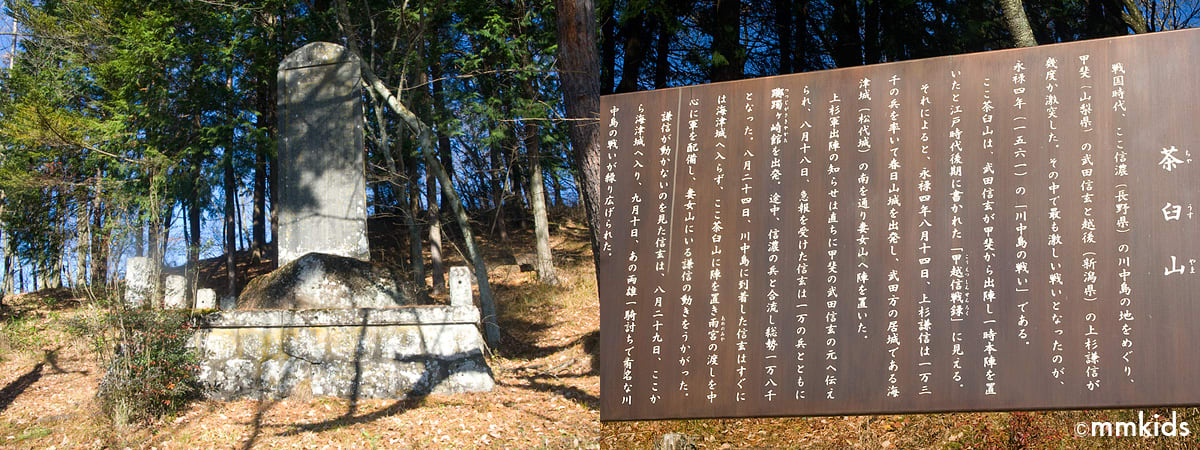

(左)妻女山松代招魂社。戊辰戦争以降の戦没者を祀っています。左奥に見える丸い山は茶臼山。(中)斎場山(旧妻女山)。山頂は円墳で、地元で上杉謙信の本陣と伝わる場所です。(右)地元で上杉謙信が七棟の陣小屋を建てたと伝わる陣馬平。4月半ばには、中国原産の貝母が満開になり見事です。拙書でも紹介しており、私が仲間とやっている妻女山里山デザイン・プロジェクトのメンバーで保護活動をしています。来春、ぜひ訪れてください。ただ薬草ですが猛毒の毒草でもあるので絶対に持ち帰らないでください。

帰りに再び妻女山展望台に寄りました。松代方面の眺め。今年は『真田丸』効果で、松代も妻女山も鞍骨城も訪れる人が激増しました。拙書を持っている方にも何人も出会いました。著者に会えるとは思っていなかったと喜んでいただけたのが何より嬉しいことでした。

そして大晦日は、あえて真田ではなく村上義清の葛尾城跡へ。(左)登山口の坂城神社では初詣の準備で大忙しでした。(中)登り始めてすぐ正面に見えるのが飯綱岩稜。帰りに寄ります。往路は右へ近道コースを選びました。赤松の急斜面を登っていきます。左は松茸の留山。

(左)山頂近くでホンドサルオガセでしょうか。地衣類の同定はなかなか困難です。ここにはマツゲゴケもありました。(中)途中、地元の方と邂逅して拙書を紹介したり色々お話をしたので山頂までは1時間ちょっとでした。山頂から東奥に五里ヶ峯が見えます。これも拙書で載せています。(右)山頂から西を見ると四阿があります。登山ノートがあるので記入しました。風もなく穏やかな大晦日です。

五里ヶ峯から男性が下りてきました。なんでも坂城の80人ぐらいのトレッキングクラブに所属とか。拙書を紹介しました。続いて途中で出会った方の友人が到着。私のことを聞いていた様で、この方にも拙書を紹介。拙書で紹介の冠着山の鳴海新道を復活した鳴海さんのこともご存知でした。そのあと来られた方は、拙書を興味深く見ていました。これ写真全部撮ったのですかと。もちろん何万点も撮影した中から厳選したものです。紹介のコースももちろん全部歩いています。皆さんと色々なお話ができてとても有意義な時間でした。

豚カツとコロッケと目玉焼きとレタスにソースをドバドバかけてきた手作りおにぎり(カツ丼おにぎり?)とアサリのみそ汁で昼食後、皆さんが下山した後は撮影に没頭。一番左は冠着山(姨捨山)。右下へ鳴海新道の長い尾根。麓は善光寺参りの精進落としの湯、戸倉上山田温泉。中央は姨捨駅辺り。奥には鹿島槍ヶ岳の仁科三山と右へ白馬三山。いつまでも見飽きません。

南南西方面には、蓼科山。左へ八ヶ岳連峰。手前は独鈷山の山並みとその麓の塩田平。北条氏が庇護したため信州の鎌倉と呼ばれます。左手前は太郎山と虚空蔵山から続く岩鼻。その向こうにほぼ垂直に切り立った半過岩鼻。前の記事で紹介しています。ここには拙書でも写真を載せていますが、本州ではここにしか自生しないモイワナズナの群生地があります。銀色に光る千曲川の流れが本当に美しい。

南方には眼下に坂城の町並みと、その向こうに太郎山から虚空蔵山、和合城跡から岩鼻へと続く山脈が。左に上信越自動車道。右奥に蓼科山と八ヶ岳連峰ですが、その左奥には南アルプスも見えています。

(左)帰路は飯綱岩稜のコースへ。この先からが飯綱岩稜。装備と技術がなければ越えて行けませんが、右(西側)には巻道があります。(中)東面の登山道を下ります。残雪がありました。(右)飯綱岩稜に寄りました。三点確保ができれば、かなり上まで登れます。山頂で出会った方がロッククライミングをしていました。

飯綱岩稜からの眺めは格別です。まさにバーズアイビュー。鳥になった気分が味わえます。カメラを斜めに振って飛ぶ鳥が旋回している様なカットを撮影してみました。

(左)上から下りてきて登り返しているところ。楽しそうですね。(中)帰りに国道18号から見上げる飯綱岩稜。右上が葛尾城跡。(右)帰りに近くの笄の渡しに立ち寄りました。葛尾城跡が陥落した時、奥方や腰元衆が荒砥城跡に逃げる際に、この千曲川を渡らなければならないのですが、地元の農民に頼んで小舟で渡してもらい、その礼として奥方が笄をあげたと伝わる場所です。駐車場と説明看板があります。そこから見た千曲川。左に岩井堂山(自在山)右奥に大林山(氷澤山)。右に八頭山。その右には写っていませんが冠着山が続きます。

左手を見ると、先日長男と行った村上大國魂神社の上に村上氏の狐落城跡、三水城跡があります。この後は、冷えた体を温めに戸倉上山田温泉の万葉温泉に入って帰りました。今年の最後もいい方たちに出会えたいい山行で終えることができました。では良いお年を。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。