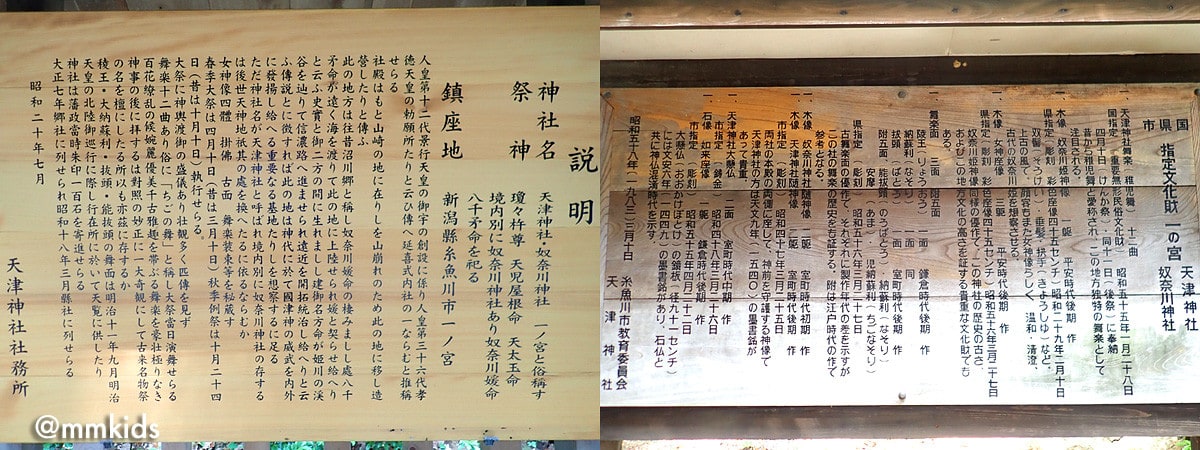

夏休みは息子達と新潟県糸魚川市のしろ池の森で二泊三日のオートキャンプ。一日目はテント設営、能生マリンドリームで海鮮、越後一ノ宮の天津神社奴奈川神社、おすすめのフォッサマグナ博物館を楽しんで、夜はベニズワイガニを中心に海鮮三昧でした。さて二日目は、塩の道脇のしろ池から国土地理院の地形図では長野県と新潟県の県境が描かれていないという薙鎌(なぎがま)神事の廃村戸土で、お墓参りに来た旧村民と邂逅。貴重なお話を聞けました。北アルプスの北の果て、栂海新道登山口と激しい雷雨の親不知。そして再び海鮮三昧の夜と満点の星空にペルセウス流星群の流れ星ショー。翌日は信州へ帰りました。

(左)朝5時には起床して、ゆっくりと朝食作り。(中)昨夜のバイ貝のアヒージョにパンを浸して食べようと思ったら、なんとキリギリスが飛び込んで昇天していました。グルメなキリギリスの最後。(右)サイト脇にはヤマボウシの実が熟していましたが、雨が少なくパサパサ。

(左)朝食後しろ池に向かいます。行きは山道を。咲き始めたクサギ(臭木)。花は白粉(おしろい)の匂い。(中)シラネセンキュウ(白根川芎)。(右)オトコエシ(男郎花)。

(左)しろ池。(中)高原の線香花火、シシウド(猪独活)。(右)帰りは舗装路を。これは月輪熊の糞ですね。食べたもので色が変わります。栃の実なら黄色、栗なら灰色、動物を食べると毛が混じります。黒は何でしょう。イカスミパスタを食べたのかな。

(左)次いで戸土集落跡地へ。分水嶺としては新潟県側で日本海も見えるのですが、長野県の小谷村戸土です。国土地理院の地形図には県境が描かれていません。古くからその帰属を巡って新潟県糸魚川市の山口と長野県の小谷村とで争いがありました。元禄時代に山口村が幕府に訴えましたが、裁定は信州であるとして現在に至っています。(中)戸土を挟んで山口と長野県への鳥越峠。塩の道(千国街道)が越えています。(右)薙鎌道。薙の意味には諸説あります。古代神話から続く古語。凪、那岐、奈義、梛、竹柏。

(左)小谷村立北小谷小中学校戸土分校の石碑。(中)戸土の源泉。飲めます。美味しい。ただ日常使いの水には向いていないと元住民の方が言っていました。(右)源泉の説明。お盆で墓参に来ていた数組の旧村民と邂逅。色々な話が聞けました。最盛期は15軒、130人ほどの村民がいたとか。40年前に雪崩で大被害を受けて多くが移住したとか。ほとんどのの村民は菩提寺のある糸魚川市に移住。ここに別荘を建てている人もいます。冬は7,8mもの豪雪に見舞われる厳しいところだそうです。また、抜けと呼ばれる地すべりの多発する地域でもあります。

◉廃村 戸土:グーグル検索

(左)ぜひ行ってくださいと勧められた薙鎌(なぎがま)神事の境ノ宮へ。(中)杉の大木に刺さった薙鎌。三本見えますが、実際は木の成長と共に樹内に飲み込まれてしまったものもあるそうで、何本あるか分からないとか。(右)境ノ宮。薙鎌神事は、小谷村七社の総社である中谷大宮諏訪神社の神主が行うそうです。諏訪の御柱祭の前年に執り行われます。江戸時代の薙鎌は現在と同様の形ですが、平安時代末期といわれるものは、細く蛇の様な形をしていて鱗も見られます。古来は蛇、または龍だったのでしょうか。薙鎌神事は、諏訪大社の御柱を決める時に、その木に打ち付けられます。私は以前、諏訪大社下社秋宮で翡翠でできた薙鎌のお守りを買い携行しています。

◉薙鎌神事

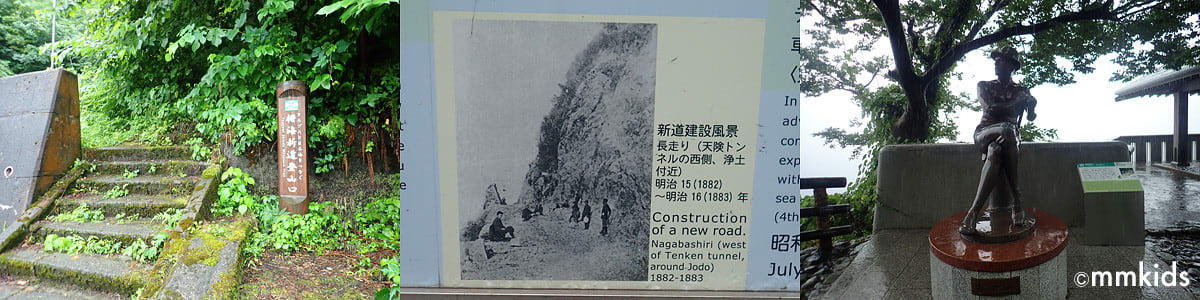

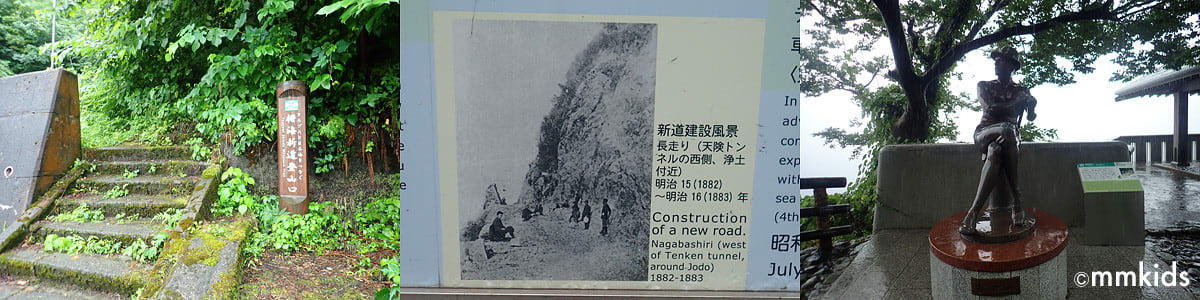

(左)親不知へ。北アルプスと日本海を繋ぐ栂海新道(つがみしんどう)登山口。少し登ってみました。(中)親不知へ。新道建設風景。(右)日本アルプスを世界に紹介したウォルター・ウェストン。

◉栂海新道

◉ウォルター・ウェストン

とんでもない雷雨になりました。雷鳴が轟き、海に山に落雷が頻発。もの凄い天候になりました。親不知の高速道路は海の上。右の廃墟みたいなものは現役の国道8号。急カーブの連続なので運転は慎重に。

(左)やっとの雨上がりに道の駅、親不知ピアパーク。げんぎょ、げんげ、どぎ、みずうお、正式名称はノロゲンゲの天丼とタラ汁。最高に美味でした。(中)親不知ピアパークから日本海を望む。(右)キャンプ場への帰りにひすいの湯に寄りました。昭和レトロを感じる温泉です。

◉親不知ピアパーク

(左)4時頃戻ってキャンプ場のテントの近くで昼寝するウラギンシジミ。翅の表は夕日色。(中)茜色に滲む夕焼け。ヒグラシが物悲しく鳴いています。(右)買い求めた海産物でゆるゆると夕餉の用意。

(左)前夜のベニズワイガニ、サザエ、バイ貝に続いて海鮮三昧。まず高級魚ノドグロの干物。旨い! ゲンゲとメギスの干物も。(中)赤海老のアヒージョを作っています。残ったオイルは、翌朝パンにつけていただきました。(右)新鮮なスルメイカのぽっぽ焼き。息子達は、グルメ関係の仕事もしていた私の影響もあって料理が得意です。私は仲間と自家製味噌を作ったり、原木椎茸の栽培もしています。ブラジルのフェジョン・プレットの栽培も。梅漬けや野沢菜漬け、亡父が考えた地大根の辛子漬け、信州丸茄子の辛子漬け、自家製ピクルスやアンチョビーなども作っていたのですが、多忙で近年はできないのが残念です。自家製ベーコンは今秋ぜひ作りたいと思っていますが。

(左)フランス産の白ワインやビールで晩餐会。(中)締めは白海老の出汁のつゆで揖保乃糸の最高級品黒帯の素麺で。これは絶品でした。(右)夕食後に堪能した満天の星空。ペルセウス流星群の乱舞を堪能しました。筆舌に尽くしがたい宇宙のショーでした。

(左)翌朝。撤収です。(中)息子達と別れて帰路へ。途中、聖湖の廃レストランの駐車場で濡れたテントを乾かしました。大勢の親子がスライダーに乗るために訪れていました。(右)山を下って戸倉上山田温泉の亀屋で昼食。更科ラーメンと餃子。無化調であっさりラーメンですが美味。お勧めです。

聖湖から下る前に冠着山(姨捨山)方面へ。古峠から見る善光寺平。眼下は姨捨辺り。川中島を挟んで右上は善光寺のある長野の中心街。自然と歴史に触れたいいオートキャンプの旅でした。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

(左)朝5時には起床して、ゆっくりと朝食作り。(中)昨夜のバイ貝のアヒージョにパンを浸して食べようと思ったら、なんとキリギリスが飛び込んで昇天していました。グルメなキリギリスの最後。(右)サイト脇にはヤマボウシの実が熟していましたが、雨が少なくパサパサ。

(左)朝食後しろ池に向かいます。行きは山道を。咲き始めたクサギ(臭木)。花は白粉(おしろい)の匂い。(中)シラネセンキュウ(白根川芎)。(右)オトコエシ(男郎花)。

(左)しろ池。(中)高原の線香花火、シシウド(猪独活)。(右)帰りは舗装路を。これは月輪熊の糞ですね。食べたもので色が変わります。栃の実なら黄色、栗なら灰色、動物を食べると毛が混じります。黒は何でしょう。イカスミパスタを食べたのかな。

(左)次いで戸土集落跡地へ。分水嶺としては新潟県側で日本海も見えるのですが、長野県の小谷村戸土です。国土地理院の地形図には県境が描かれていません。古くからその帰属を巡って新潟県糸魚川市の山口と長野県の小谷村とで争いがありました。元禄時代に山口村が幕府に訴えましたが、裁定は信州であるとして現在に至っています。(中)戸土を挟んで山口と長野県への鳥越峠。塩の道(千国街道)が越えています。(右)薙鎌道。薙の意味には諸説あります。古代神話から続く古語。凪、那岐、奈義、梛、竹柏。

(左)小谷村立北小谷小中学校戸土分校の石碑。(中)戸土の源泉。飲めます。美味しい。ただ日常使いの水には向いていないと元住民の方が言っていました。(右)源泉の説明。お盆で墓参に来ていた数組の旧村民と邂逅。色々な話が聞けました。最盛期は15軒、130人ほどの村民がいたとか。40年前に雪崩で大被害を受けて多くが移住したとか。ほとんどのの村民は菩提寺のある糸魚川市に移住。ここに別荘を建てている人もいます。冬は7,8mもの豪雪に見舞われる厳しいところだそうです。また、抜けと呼ばれる地すべりの多発する地域でもあります。

◉廃村 戸土:グーグル検索

(左)ぜひ行ってくださいと勧められた薙鎌(なぎがま)神事の境ノ宮へ。(中)杉の大木に刺さった薙鎌。三本見えますが、実際は木の成長と共に樹内に飲み込まれてしまったものもあるそうで、何本あるか分からないとか。(右)境ノ宮。薙鎌神事は、小谷村七社の総社である中谷大宮諏訪神社の神主が行うそうです。諏訪の御柱祭の前年に執り行われます。江戸時代の薙鎌は現在と同様の形ですが、平安時代末期といわれるものは、細く蛇の様な形をしていて鱗も見られます。古来は蛇、または龍だったのでしょうか。薙鎌神事は、諏訪大社の御柱を決める時に、その木に打ち付けられます。私は以前、諏訪大社下社秋宮で翡翠でできた薙鎌のお守りを買い携行しています。

◉薙鎌神事

(左)親不知へ。北アルプスと日本海を繋ぐ栂海新道(つがみしんどう)登山口。少し登ってみました。(中)親不知へ。新道建設風景。(右)日本アルプスを世界に紹介したウォルター・ウェストン。

◉栂海新道

◉ウォルター・ウェストン

とんでもない雷雨になりました。雷鳴が轟き、海に山に落雷が頻発。もの凄い天候になりました。親不知の高速道路は海の上。右の廃墟みたいなものは現役の国道8号。急カーブの連続なので運転は慎重に。

(左)やっとの雨上がりに道の駅、親不知ピアパーク。げんぎょ、げんげ、どぎ、みずうお、正式名称はノロゲンゲの天丼とタラ汁。最高に美味でした。(中)親不知ピアパークから日本海を望む。(右)キャンプ場への帰りにひすいの湯に寄りました。昭和レトロを感じる温泉です。

◉親不知ピアパーク

(左)4時頃戻ってキャンプ場のテントの近くで昼寝するウラギンシジミ。翅の表は夕日色。(中)茜色に滲む夕焼け。ヒグラシが物悲しく鳴いています。(右)買い求めた海産物でゆるゆると夕餉の用意。

(左)前夜のベニズワイガニ、サザエ、バイ貝に続いて海鮮三昧。まず高級魚ノドグロの干物。旨い! ゲンゲとメギスの干物も。(中)赤海老のアヒージョを作っています。残ったオイルは、翌朝パンにつけていただきました。(右)新鮮なスルメイカのぽっぽ焼き。息子達は、グルメ関係の仕事もしていた私の影響もあって料理が得意です。私は仲間と自家製味噌を作ったり、原木椎茸の栽培もしています。ブラジルのフェジョン・プレットの栽培も。梅漬けや野沢菜漬け、亡父が考えた地大根の辛子漬け、信州丸茄子の辛子漬け、自家製ピクルスやアンチョビーなども作っていたのですが、多忙で近年はできないのが残念です。自家製ベーコンは今秋ぜひ作りたいと思っていますが。

(左)フランス産の白ワインやビールで晩餐会。(中)締めは白海老の出汁のつゆで揖保乃糸の最高級品黒帯の素麺で。これは絶品でした。(右)夕食後に堪能した満天の星空。ペルセウス流星群の乱舞を堪能しました。筆舌に尽くしがたい宇宙のショーでした。

(左)翌朝。撤収です。(中)息子達と別れて帰路へ。途中、聖湖の廃レストランの駐車場で濡れたテントを乾かしました。大勢の親子がスライダーに乗るために訪れていました。(右)山を下って戸倉上山田温泉の亀屋で昼食。更科ラーメンと餃子。無化調であっさりラーメンですが美味。お勧めです。

聖湖から下る前に冠着山(姨捨山)方面へ。古峠から見る善光寺平。眼下は姨捨辺り。川中島を挟んで右上は善光寺のある長野の中心街。自然と歴史に触れたいいオートキャンプの旅でした。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。