雲ひとつ無い快晴の朝。こんな撮影に絶好の日はそうそうありません。前日から行こうと決めていたのが古代科野のクニの前方後円墳、森将軍塚古墳でした。2011年に書いた

『古代科野国の初代大王の墓といわれる森将軍塚古墳の歴史検証』の記事を参考にリライトしました。随時、加筆修正も行っていきます。

森将軍塚古墳全景。千曲市大穴山にあるこの古墳は、今からおよそ1,600年ほど昔(4世紀)に造られた県内最大規模の前方後円墳です。曲がった尾根上に造られたためシンメトリーではないのが特徴。後円部は変形の楕円状です。信濃国の前身の科野(しなの)のクニの首長の墳墓といわれています。ここを中心に周辺には、国指定史跡の埴科古墳群が点在します。この地域はまさに古代科野国の王家の谷なのです。古墳へは、古墳館からシャトルバスが出ていますが、科野の村の西の端から遊歩道があり15〜20分で登れます。標高差は120m位なので、こちらがオススメです。近所の人で毎日登る方も少なくない様です。古墳は膨大な数が全国にありますが、当時の姿に復元したものはほとんどありません。非常に貴重です。古墳館と共にぜひ訪れてください。

**********************************************************

古墳の様式は前方後円墳で、長さ:100m。後円部径:43~ 50m、高さ:11m、後円部頂部径:15~29m。前方部幅:30m、長さ:41m、高さ:4m。くびれ部幅:15m。方位:N120E。後円部頂に竪穴式石室(長さ:7.6m、幅:2m、高さ:2.3m、推定割竹形木棺・組合式木棺)。前方部に竪穴式石室2基。墳裾に小型埋葬施設多数(組合式箱形石棺64・埴輪棺12・土壙墓2)。葺石の材質:大穴山産石英斑岩。総数:約8万個。前方後円部頂部敷石:千曲川川原石。石室:板石積み・ベンガラ朱彩。

出土品:埴輪(壷形・朝顔形・円筒形・合子形・家形)・鏡片(長野県唯一の三角縁神獣:鏡径22.6cm)・土師器・玉類(翡翠製勾玉1・碧玉管玉5)・鉄剣3・鉄刀2・鉄槍2・鉄鏃・鎌1

【国指定史跡】築造:推定4世紀中~末。標高490mの大穴山山頂、位置:東経138度8分25秒、北緯36度31分42秒。後円部2段築成。後円部三方裾下に貼石帯がある。

前方部の角から見上げる古墳。荘厳な雰囲気が漂います。

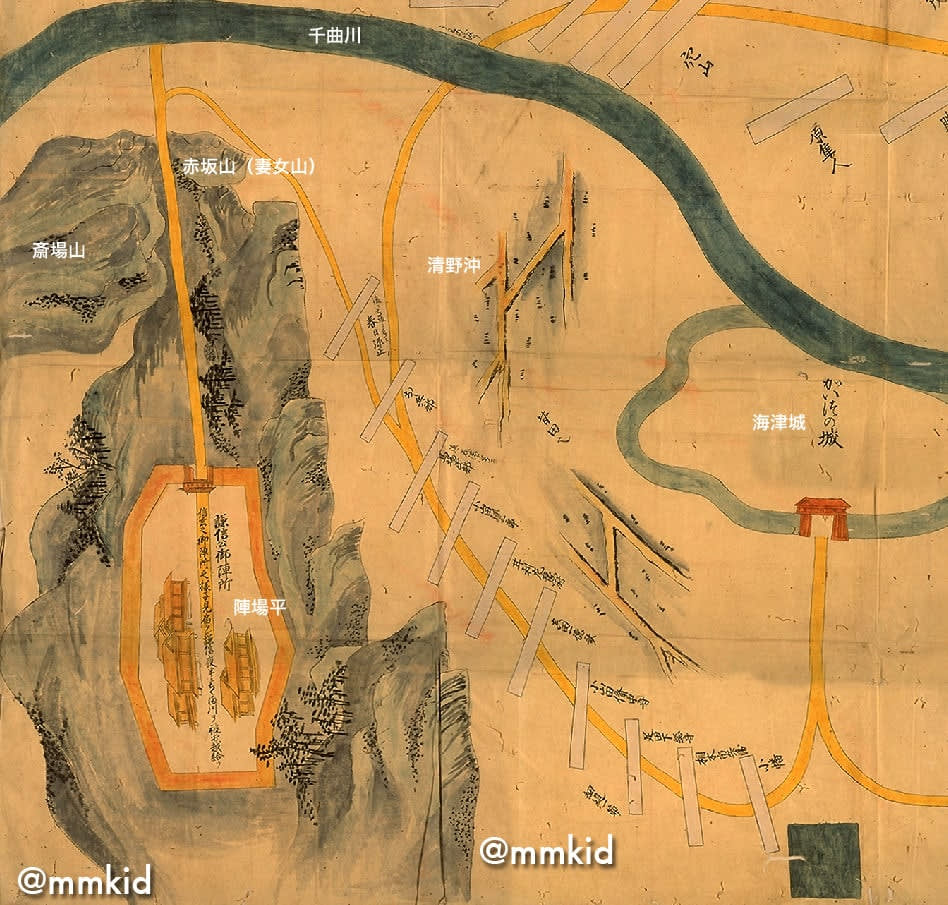

崇神天皇の代に、ヤマト王権より科野国の国造(こくぞう・くにのみやつこ)に任命された、神武天皇の皇子・神八井耳命(カムヤイミミノミコト)の後裔の建五百建命(タケイオタツノミコト)が埋葬されているといわれています。また、妻女山の麓にある会津比売神社の祭神・会津比売命(アイヅヒメノミコト)は、建五百建命の后であると伝わっています〔埴科郡誌・會津比賣神社御由緒・里俗伝など。さらに、他の記述では、会津比売命は皆神山にある皆神神社(熊野出速雄神社)の祭神で、諏訪の健御名方命(タケミナカタノミコト)の子・出速雄命(イズハヤオノミコト・伊豆早雄)の御子であり、両神はこの地の産土神(うぶすながみ)といわれています。(松代町史)〕さらに、出速雄命の出(いず)、会津比売命の会津(あいづ)は、松代の古名・海津(かいづ)に繋がるものとも記されています。

延喜元年(901年)に成立した『日本三代実録』には、貞観二年(860年)に出速雄神に従五位下、貞観八年(866年)に會津比賣神に従四位下を授くとなっています。その後、出速雄神は、貞観十四年(872年)に従五位上に、元慶二年(878年)に正五位下を授くとなっています。当時の埴科郡の大領は、諏訪系統の流れを汲む金刺舎人正長*であったため、産土神としての両神社の叙位を申請したものと思われるということです。[松代町史]

*貞観4年(862)、埴科郡大領外従7位金刺舎人正長。[信濃史料]

建五百建命と会津比売命が伝承通り夫婦とすると天皇家の家系に属する建五百建命と結婚した会津比売が、父の出速雄命よりも官位が高いというのも頷けます。つまり、大和系の建五百建命と、それ以前に渡来した出雲系の会津比売命が夫婦になり、古代科野国を造ったということなのです。

前方部の縁に並ぶ復元された埴輪。古墳の表面を埋め尽くす葺石(ふきいし)は、なんと約8万個使われています。重機もダンプカーもない古代にこれだけの石を運び積むのにどれだけの労力と時間がかかったのだろうと考えると言葉を失います。建設費用を現代の金額に換算すると12億円ぐらいになるそうです。

埴輪の彼方には北アルプスの白馬三山。

古墳時代の人々もこの絶景を見ていたはずです。

後円部の上から本当に気持ちのいい北方の眺め。眼下左には自然堤防上に科野の国が広がっていたはずです。右は後背湿地で水田が広がっていたはずです。遠くには戸隠連峰と飯縄山。飯縄神社の祭神は白狐に乗った烏天狗(大日如来の化身の不動明王の化身)。戦勝の神で、上杉謙信の兜の前立てのひとつです。武田信玄は神官・千日太夫に安堵状を与えていました。

北東を見ると、鏡台山から続く戸神山脈の先端のひとつ土口将軍塚古墳のある薬師山、笹崎が見えます。山脈上には古墳や城跡が点在します。

その右に目をやると鞍骨城から鏡台山までの山並み。川中島の戦いで、武田別働隊が越えたとされる山脈です。現在は、ハイカーはもちろんトレランの人達がよく走っています。古墳館に駐車し、将軍塚古墳-有明山-五里ヶ峯-沢山峠-鏡台山-御姫山-鞍骨山-天城山-斎場山-薬師山-将軍塚古墳と周るとちょうど20キロ。拙書でも鞍骨山、五里ヶ峯、鏡台山の地図を合わせると、そのコースが分かる様に紹介しています。

後円部から見上げると有明山将軍塚古墳。高圧鉄塔あたりに前方後円墳があります。左へ登ると有明山。五里ヶ峯まで五一山脈が続きます。厳冬期以外は熊鈴が必須です。拙書では五里ヶ峯北にある山本勘助の軍道といわれる勘助道も載せています。

麓の古墳館へ。石室が忠実に再現されています。椅子に座って眺めながら古代科野のクニに思いを馳せるのもいいと思います。見どころ満載の博物館です。

一階に下りると石室の内部が見られます。ベンガラの赤が美しい。石室は、板石積みでベンガラ朱彩ですが、手前には千曲川の河原から拾ってきたと思われる玉石や玉砂利が。大量に用いられた板石(石英閃緑岩)は倉科地区から、古墳に積まれた石(石英斑岩)は、この大穴山周辺から集めたものとか。大穴山自体は、別所層という第三紀中新世の黒色泥岩でできていて、登る途中にその露頭を見ることもできます。

展示品。非常に多いのでその一部を紹介します。三角縁神獣鏡片は、大和王権から全国各地の王に、政治的な関係を結んだ証として与えられたと考えられ、長野県下では唯一のものになります。このことから、埋葬されているのは科野のクニの最初の王と推測されるのです。レプリカは、他の古墳で完全な形で残っていたものを参考に復元したものです。銅鏡はこれまでに弥生時代中期後半の遺跡から古墳時代の墳墓に至るまでおよそ4000面以上が発掘され、このうち三角縁神獣鏡に分類される銅鏡は330面です。文様の系譜から中国製の説がありますが、その中国に出土例がないのです。卑弥呼の鏡説もあります。卑弥呼が魏に使節を派遣した『景初三年』(魏の年号・239年)を記した銘文があるものがあり、魏の鏡と共通する特徴があるともいわれています。日本から魏への使者が、「我々は大伯の後(すえ)という」と言ったとあります。大伯とは、春秋戦国時代の呉の始祖とされる人物です。呉は越に滅ぼされ、多くの民が弥生時代に渡来し定着しました。その後、越も滅ぼされ渡来します。弥生人のルーツといっていいでしょう。呉服、呉織、呉布、生呉、呉汁などの言葉が残り、呉(くれ)や越(えつ)という地名も残っています。(参考文献:『中国正史 倭人・倭国伝全釈』鳥越憲三郎)

倭人というのは、黄河周辺の漢族が、長江周辺の民族を倭人と呼んだ蔑称です。倭人は、ことごとく黥面文身といい顔を含め全身に入れ墨をしていたと記されています。倭人・倭国に関しては、いずれ更に調査検証して記事にしたいと考えています。

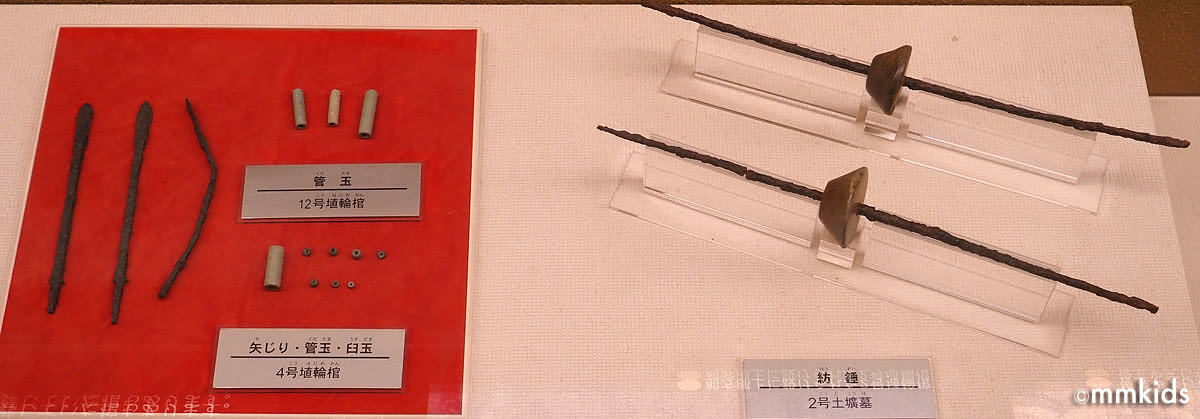

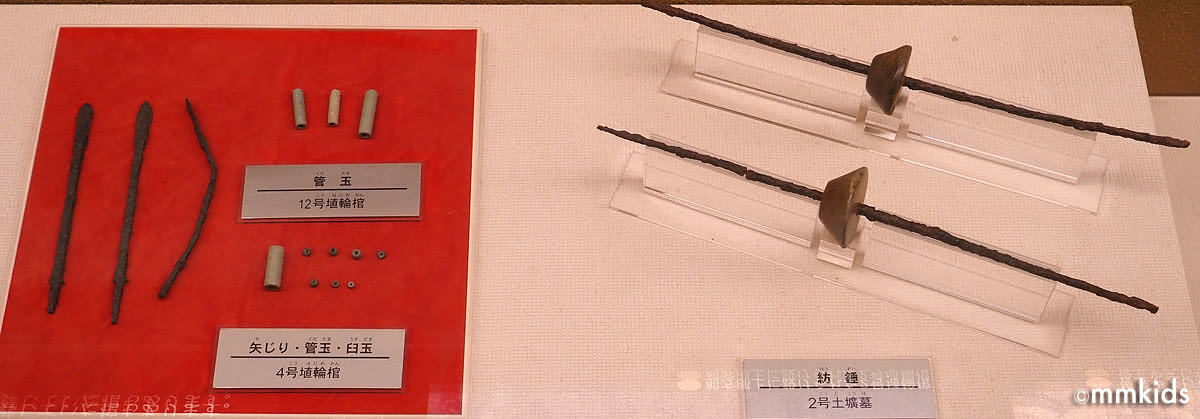

石室内の副葬品は古い時代に盗掘されたために、そのほとんどが持ち去られていました。どこかの神社とかに売り払ったのでしょうか。武水別神社とか善光寺とかにないでしょうか。探してほしいです。写真は、矢、剣、刀などの武器ですが、鎌や鍬などの農具やノミなどの道具も見つかっています。管玉と勾玉(まがたま)の出土も特徴的です。勾玉は、魔除けや厄除けの呪術的な意味を持つ装身具といわれています。語の初出は『記紀』で、『古事記』には「曲玉」、『日本書紀』には「勾玉」の表記があります。それは胎児の形であるとかいう説も。諏訪大社のお守りには翡翠の勾玉がありますが、大国主命の妻の奴奈川姫の象徴です。翡翠は彼女の故郷の糸魚川で多くが産出されました。

矢じりや刀子(とうす)、鎌(かま)、ガラスの小玉。ガラスはすでに弥生時代の遺跡から出土しており、大陸(紀元前0〜200年の前漢)から加工法がもたらされ流通もしていた様です。鉄製品も多く見られます。昔は、古墳時代に渡来人がもたらすまでは日本では鉄は作られていなかったといわれていました。その後、褐鉄鋼を利用すると弥生式土器を焼くのと同じ位の低い温度でも鉄を作ることができるという事がわかったのです。日本の神話を象徴する葦原こそが鉄の故郷。鉄バクテリアが長い年月をかけて褐鉄鉱を作り出し、古代の鉄の産地となったというわけです。また、信濃、埴科、更級のシナも鉄を意味するそうで、とすればシナノとは、鉄出(いずる)野という意味になります。「みすずかる信濃」という枕詞は、砂鉄から作る「たたら製鉄」がもたらされて、みすずを刈る必要がなくなってもなお、信濃の枕詞としてのみ残ったというわけです。信州の方言で「ずく」というのがありますが、これは古代の製鉄からきているというのが私の説で、拙書に『みすずかる信濃(科野)の国(クニ)の鉄バクテリアがずくを出す』というエッセイを載せています。昔からずく(銑)を出すのは大変なことだったのです。また、信州では「うんこをまる」と言いますが、これも古語。古事記に「糞まる」とあります。古語が方言として現代に生きている証だと思います。

●「古墳時代ガラス玉の製作技法とその痕跡」福島雅儀

管玉(くだたま)は筒状の装身具で、碧玉(へきぎょく)や瑪瑙(めのう)、緑色凝灰岩、泥岩など。実際に見ると非常に穴が細く、非常に高度な技が使われているので専門の工人集団がいたといわれます。右の紡錘(ぼうすい)は、古語では「つむ」という最も古い糸紡ぎの道具で、回転させて、繊維を引出しながら撚りをかけ、出来上がった糸を紡錘に巻き取る道具です。糸の原料は、絹や大麻、苧麻(からむし)など。

古墳時代の5世紀頃からは馬具が出土します。『魏志倭人伝』には日本には馬なしとあります。『日本書紀』に百済から馬と馬飼の渡来があったことが記されています。縄文時代は東日本が栄え、弥生時代になると西日本が栄える様になったのは、馬産の流入が大きかったと考えられます。馬の伝来により、日本は稲作国家、軍事国家へと変貌していったのです。(参考文献:『「馬」が動かした日本史』蒲池 明弘)また、馬産を伝えたのは高句麗の人々ともいわれています。

高句麗は、紀元前100年ぐらいから唐・新羅の襲撃によって668年に滅びるまで続いた国です。現在の韓国北部と北朝鮮から満州ぐらいにあったツングース系の騎馬民族で、日本に馬産を伝えました。石の文化を持ち、現在の半島の人とは異なります。積石塚古墳は、日本全体では1%ですが、信州ではなんと25%にもなります。つまり、それだけ多くの人が高句麗から帰化したのです。埼玉の狛川や東京の狛江市もその系統です。茶臼山の麓の篠ノ井は、高句麗の王族、前部秋足(ぜんぶのあきたり)が延暦18年(799)に篠井性を下賜(かし)されています。それが現在の篠ノ井(旧篠ノ井市)の名称の元です。縄文人や春秋戦国時代の越に滅ぼされた呉や、その後に滅びて帰化した越の人々などの倭人や、秦の始皇帝を欺いて帰化した失われた古代ユダヤの一部族ともいわれる徐福一族(葛飾北斎が描いた徐福の絵が北斎館に所蔵)などと共に、信州人の祖先といえるでしょう。

卜骨(ぼっこつ)。または甲骨(こうこつ)。鹿の肩甲骨製。骨に穴をあけ、焼いてできる亀裂によって吉凶を占いました。亀の甲羅に傷を付けて火で焼き、亀裂の入り方で吉凶を判断する占術もあります。古くはヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、中国などでも行われており、新石器時代末期頃から行われていました。

森将軍塚古墳保存の歩み。1992年一般公開とありますが、私は帰郷した際に古墳復元に関わった伯父に勧められて、1992年の11月に家族で見学したことがあり、その映像が残っています。これだけ大規模な古墳の築造にはかなりの労働力と建設費がかかったはずです。膨大な労働力を動員可能な首長の権力の大きさが想像できますが、それ以上にカリスマ性や人望もあり、なんらかの報酬もあったのだろうと思います。

●「現代技術と古代技術による仁徳天皇陵の建設」復元:大林組プロジェクトチーム

古墳の麓にある科野の村。高床式の穀倉や囲炉裏のある住居が再現されています。古墳館横には広い芝生の公園もあり、市民の憩いの場となっています。

信州の古代史につながることから、科野のクニや出雲族、呉越、高句麗、魏志倭人伝と邪馬台国と調べ始めたら、面白すぎてドツボにはまりました。しかし、人生は短すぎます。

●古代科野国の大王の森将軍塚古墳

●古代科野国の前方後円墳、森将軍塚古墳からのパノラマビュー

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、

『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。

Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。