村上義清の家臣だった清野氏の山城、鞍骨城跡へ、妻女山から一度里に下りて清野氏の屋敷跡があったと伝わる古峯神社から月夜平(物見台)に登り林道倉科坂線へ、高圧線鉄塔巡視路経由で登りました。鞍骨山は、標高798mで、頂上に天空の山城があります。別名は倉骨山、鞍掛山、鞍橋山、清野山などがあります。清野氏は上杉景勝の会津移封に伴ってこの地を去り、廃城になったといわれています。第四次川中島合戦の時、武田別働隊の一軍が戸神山から妻女山(斎場山)へ攻め込む際に、軍勢の一部は通ったかもしれません。

巡視路は、高圧線鉄塔のすぐ東にある二条の掘切のひとつに出ます。掘切を登るとすぐに鞍骨城が目の前に見えてきます。冬枯れの今は高さ50mの鞍骨城跡が眼前にそびえたち、その威圧感に思わず目を奪われます。城跡へは、左から巻くように登り、腰郭を二つクリアします。二つ目の腰郭で右手にまわり、登りきると南面にある虎口に出ます。妻女山から鞍骨山頂までは、天城山、二本松峠経由では約90~120分ぐらいですが、今回は一度里に下りたので3時間ぐらいかかりました。

途中、高圧線鉄塔巡視路では月の輪熊のものと思われる足跡を発見。前日のものだと思いましたが、少し緊張。今年は暖冬で冬眠が遅れているのかもしれません。月の輪熊は、今日から冬眠と決めて眠るわけではなく、少しずつ活動時間が短くなり、睡眠時間が長くなっていくのだそうです。そして、完全に冬眠状態に入るのが12月の中旬から下旬にかけて。今頃うろついていても不思議はないのです。そういえば前日も陣場平で熊の足跡とおぼしきものを発見したばかりでした。冬眠中は飲まず食わず排泄もしません。でも、自発的に目覚めることもできるので、冬眠というより冬ごもりなのだとか。本当に空腹になると餌を探してうろつくこともあるそうです。といっても餌がない季節だからこそ食いだめして寝るのでしょう。

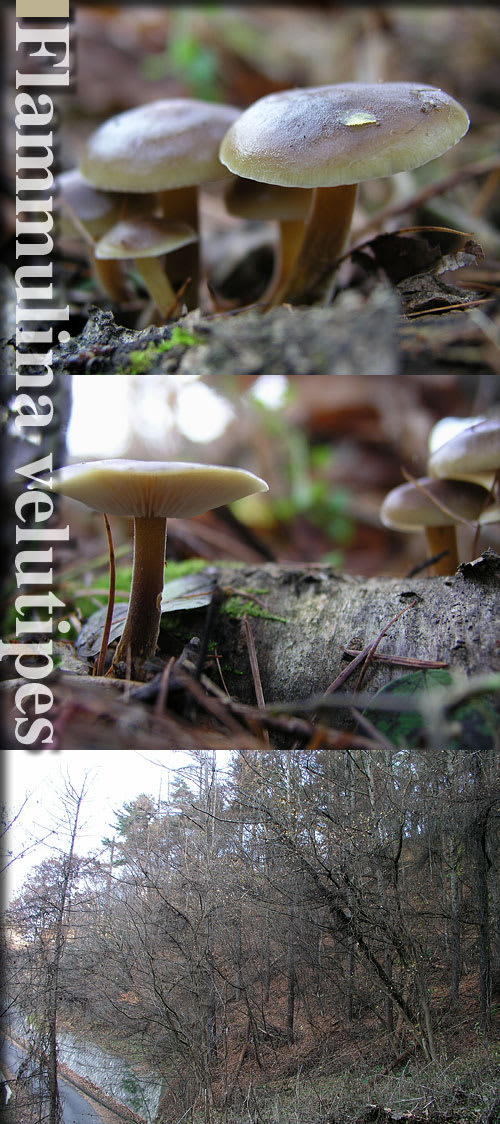

山頂は、冬枯れの時以外は眺望がなかったのですが、今回来てみると本郭のカエデの大木が倒れ、処理されているのと同時に北面の木も何本か切られて眺望が利くようになっていました。また、写真のように山頂から東へヤセ尾根を30mほど行くと、二カ所続けて川中島や松代の展望が開ける狭い岩場があります。

今回は以前発見できなかった城跡を巻いて鏡台山へ至る古道を発見できました。この道は、大正時代に清野小学校の児童が、妻女山から鏡台山へ遠足やキャンプに登るときに通った道です。道はかなり崩れていますが、城跡東のコルまで続いています。

1583(天正11)年7月上野国から佐久郡を経て小県郡に侵入した北条氏直は、小県方面の諸士に服属を求めました。その勢の強大なのを見て、真田昌幸をはじめ祢津、望月氏など氏直に臣属を約します。

武田氏の旧臣であった春日弾正忠は、先に上杉景勝に属して海津城将として在城していましたが、北条氏直の小県侵入により、武田氏の旧臣の多くがこれに従ったので、真田昌幸と密かに通じ、氏直を川中島方面に引入れ景勝と戦わせ、自身は海津城から氏直に呼応して景勝に叛き、氏直に勝利を導こうとしました、しかしこれは事前に発覚して、弾正忠は捕えられ殺されました。このとき景勝は氏直の川中島出陣に備えて海津城を出て清野鞍掛山(鞍骨山)の麓赤坂山(妻女山)に陣したと伝えられています。その時に、鞍骨城には直江兼続が布陣したともいわれています。

鞍骨城は、旧埴科郡の山城の中で最大。本郭は、西辺20m、南辺17m、北辺9.7mの不整方形。西方に脇郭と副郭、さらにその西に大郭と狭長な郭があり、堀切を隔てて平坦部が続きます。本郭の南方に井戸跡ともいわれるの段郭があり(その位置では水は出ないと思われる)、その下にまた井戸のような跡(大手門跡という説も)がある腰郭があります。その南方に箕状の段郭が階段式に4つ連立しています。本郭の北東には土塁があり、外側は石積みになっています。南面に比べて北面は険しく傾斜が急です。このため南面が大手とされたようです。この城は、清野氏の要害であったことは間違いありませんが、永正年中(1504-1520)清野山城守勝照の築城説については明証がありません。

清野村誌によると、「村の北の方、字中沖にあり。往古本村領主清野氏数代之に居す。年月不詳。清野某海津に移り、該地に倉庫を建つ。此時より禽の倉屋敷と称す(現在の松代城の場所)。天文、弘治中、清野山城守武田氏に敗られ、越後に逃走するに及び武田氏の有となり、天正十年三月武田勝頼滅び、織田信長の臣森長可の有となり、六月信長弑せされ長可西上するに至り、七月上杉景勝の所有となり、某幕下清野左衛門尉宗頼、該地に移り居住すと言う。管窺武鑑に七月四郡(埴科・更級・水内・高井)上杉景勝の有となり、清野左衛門尉を、猿ケ馬場の隣地、竜王城に移とあり。一時此処に居せしか不詳。後真田氏領分の時に至り寛永中焼亡す。後真田氏の臣高久某此域に居住し、邸地に天満宮を観請す。弘化二乙己四月村民清野氏の碑を建つ。」ということです。

清野氏については、「清野氏と戦国時代」をお読みください。

*斎場山は手前の天城山からの尾根ではなく、陣場平の向こう側の尾根にあり、山頂のみが少し見えています。前記の「千人窪」は妻女山(赤坂山)から手前に右へ延びる尾根の間の谷の上部にあります。奥から1、2、3となりますが、地名として残っているのは一番奥で、江戸時代の絵図に描かれているのは3で、陣場平のすぐ右下になります。

●鞍骨城跡トレッキング・ルポ

■06/12/31 妻女山から陣場平、天城山、鞍骨城往復。

■08/12/30 象山から鞍骨城、斎場山、薬師山のルポ。

■09/01/18 鷲尾城跡から鞍骨城跡、御姫山、妻女山。

■09/03/01 倉科三滝から鏡台山、御姫山、鞍骨城跡、妻女山。別働隊のルート?

■09/04/12 妻女山から陣場平、天城山、鞍骨城、妻女山。

★このトレッキング・ルポを、【MORI MORI KIDS(低山トレッキング・フォトレポート)】にアップしました。古城巡りは、尼巌山城跡・狼煙山砦跡・県山城跡などもあります。

★また、川中島合戦と古代科野の国の重要な史蹟としての斎場山については、私の研究ページ「「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について」をご覧ください。