GWの初日は、まず早起きして某里山へコシアブラを採りに行きました。午後は妻女山奥の陣場平へ。帰りには山蕗と山椒の若葉を採り、調理しました。前半最終日はセリバオウレンのその後を調査に髻山へ向かいました。例年より春の進行が10日から2週間も早く、ぼやぼやしていると撮影しそこなってしまうので、大忙しの連休です。

(左)早朝の里山から下界を見下ろします。朝靄で霞んでいます。(中)こんな森でコシアブラを探します。他の木々も芽吹いているので、見つけるには確かな同定する眼力がないと駄目ですね。(右)先週には硬い芽だったのですが、1週間でほとんどが開いてしまいました。その中からいいものを採取します。ここは登山道からも離れているので、まず訪れる人はいません。

(左)午後は妻女山奥の陣場平へ。翌日が松代夢空間主催の「妻女山 自然と歴史のハイキング」が行われ、私がインタープリターをして皆さんを案内するので、貝母の状況を確認に来ました。手前は、先週作った落葉松の丸太のベンチです。(中)残花です。結実したものもたくさんありました。(右)貝母(編笠百合)の実です。

(左)今年は15日頃が満開で、22日までが見頃でした。例年より10日から2週間ほど早めでした。開花情報は毎年このブログでアップします。(中)帰りに山蕗と山椒の若葉を採りました。山蕗は原木栽培している椎茸と薄味で煮付けました。佃煮と違って蕗の風味が充分に味わえます。山椒の若葉を少し加えました。(右)山椒の若葉は、仲間と作っている自家製味噌と山椒味噌にしました。山椒の若葉を酒と味醂を加えてフードプロセッサーで細かくし、ほぼ同量の自家製味噌とフライパンで練ります。そのままで酒の肴に。焼きおにぎりによし、鮎や旬の鰆の焼き魚にもよし。

(左)翌日の29日は、松代夢空間主催の「妻女山 自然と歴史のハイキング」。妻女山駐車場から右の林道を登っていきます。(中)途中で皆さんに紹介したイカリソウの群生地。今年は少し花が少なめです。他にもニワトコやガマズミ、ウバユリ、オヤマボクチなどを紹介しながら登りました。(右)斎場山(旧妻女山)で、古代科野国と川中島合戦の話をしました。

(左)次に御陵願平にある大きなイノシシのヌタ場(泥浴び場)へ。イノシシの足跡がたくさんありました。(中)泥浴びしたイノシシが体を擦り付けた跡。(右)近くに咲いていたマルバアオダモの花穂。

<

(左)ホタルカズラの小さな群生地を紹介。(中)堂平大塚古墳へ。このカットは1週間前のものです。残花になっていました。(右)その下の谷にある蟹沢(がんざわ)の泉へ。上杉謙信の陣用水と伝わっています。

(左)参加者が見つけて、この花なんですかと、フデリンドウです。(中)堂平大塚古墳のログハウスに裏のヤマツツジ。今は亡き友人が植えたものです。(右)満開に咲き誇っていました。

ログハウスからの北アルプスの眺め。仁科三山が見えます。眼下には千曲川。皆さんこの景色に感動されていました。見えている山は、仁科三山の鹿島槍ヶ岳です。

(左)最後は上杉謙信の陣城跡と伝わる陣場平へ。菱形基線測点の説明や、陣場平の歴史を説明しました。サンコウチョウの鳴き声がしたので、静かにと言って聴いてもらいました。「月日星ホイホイホイ」と鳴くといわれます。(中)シナノタンポポも紹介しました。(右)12時半ごろ下山して、清野の「はなや」へ。あんず膳を頂きながら歓談。これに蕎麦がつきます。

解散の後、椎茸が大きくなっていたので採りに行きました。松代方面の展望。先週と比べてもずいぶんと緑が濃くなりました。信州の春は猛スピードで駆け抜けていき、あっという間に初夏になります。

前半最終日は、髻山へセリバオウレンのその後を確認しに行きました。満開の桃の花と林檎の花の向こうに髻山。

(左)登山道の脇にイカリソウの群生地が。カタクリは咲き終わって結実。(中)アケビ。ミツバアケビの実は、料理に使えます。(右)茎が角張って大きいのでアマドコロ。妻女山のはナルコユリです。

(左)山頂近くに咲いていたラショウモンカズラ。(中)林道脇に群生して咲いていたスミレ。見たことがないので帰化植物かと調べたらそうでした。明治以降に帰化したアメリカスミレサイシン。別名、レズビアン・フラワー。食用や薬用になるそうです。(右)リンゴの花。

藪こぎをしてセリバオウレンの群生地へ。結実していました。生態を知りたいので、少し切り取って持ち帰りました。育ててみます。ここに至る道もなく、人知れず咲いては散り、生き続けてきたのでしょう。

(左)髻山山頂。9時半なので誰もいません。(中)天測点。北海道に8基、京都・兵庫・大分に各2基、長野県にはここだけ。貴重です。(右)東側に山座同定の写真が。冬季は外しておいたのでしょうか。

その東方の山座同定。白根山は噴火の恐れがあるため、近くを通る道路が通行止めになっています。情報の確認を。

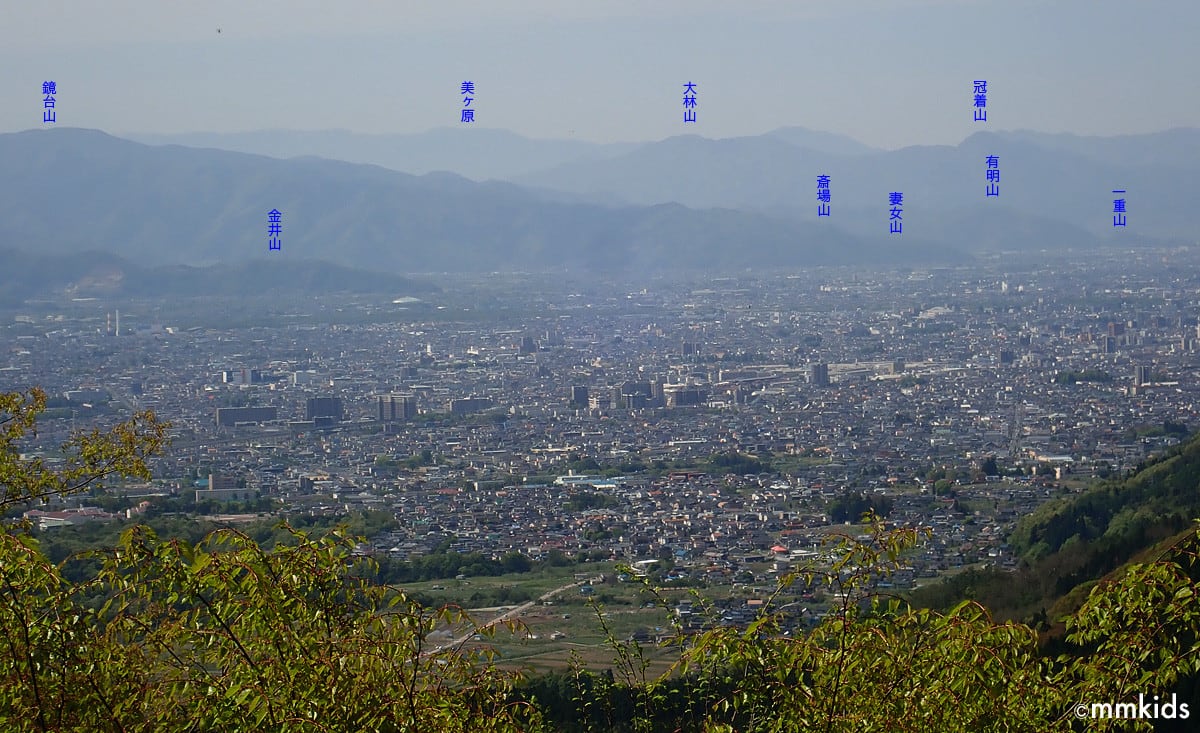

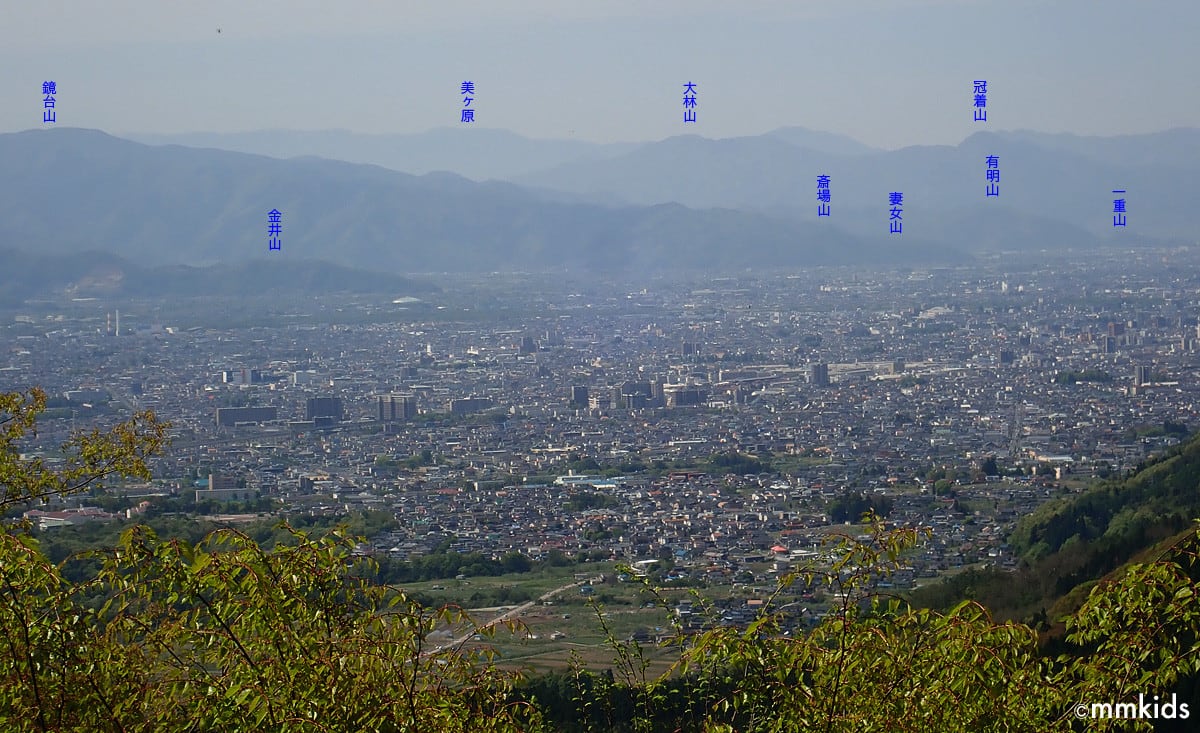

南方の善光寺平の山座同定。霞んでいてもうひとつ正確ではありませんが。

下山は登山道ではなくバリエーションルートへ。そこで見つけたニリンソウの大群生地。

桃と林檎の花が満開。心が癒やされる風景です。実は山頂近くでひとり、林道でひとり、駐車場でひとり、ハイカーに出会ったのですが、皆若い女性でした。色々話して花情報を教えてあげたり拙書の紹介もしたり。山ガールが増えるのは嬉しいですね。さて、連休後半も予定がつまっています。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

(左)早朝の里山から下界を見下ろします。朝靄で霞んでいます。(中)こんな森でコシアブラを探します。他の木々も芽吹いているので、見つけるには確かな同定する眼力がないと駄目ですね。(右)先週には硬い芽だったのですが、1週間でほとんどが開いてしまいました。その中からいいものを採取します。ここは登山道からも離れているので、まず訪れる人はいません。

(左)午後は妻女山奥の陣場平へ。翌日が松代夢空間主催の「妻女山 自然と歴史のハイキング」が行われ、私がインタープリターをして皆さんを案内するので、貝母の状況を確認に来ました。手前は、先週作った落葉松の丸太のベンチです。(中)残花です。結実したものもたくさんありました。(右)貝母(編笠百合)の実です。

(左)今年は15日頃が満開で、22日までが見頃でした。例年より10日から2週間ほど早めでした。開花情報は毎年このブログでアップします。(中)帰りに山蕗と山椒の若葉を採りました。山蕗は原木栽培している椎茸と薄味で煮付けました。佃煮と違って蕗の風味が充分に味わえます。山椒の若葉を少し加えました。(右)山椒の若葉は、仲間と作っている自家製味噌と山椒味噌にしました。山椒の若葉を酒と味醂を加えてフードプロセッサーで細かくし、ほぼ同量の自家製味噌とフライパンで練ります。そのままで酒の肴に。焼きおにぎりによし、鮎や旬の鰆の焼き魚にもよし。

(左)翌日の29日は、松代夢空間主催の「妻女山 自然と歴史のハイキング」。妻女山駐車場から右の林道を登っていきます。(中)途中で皆さんに紹介したイカリソウの群生地。今年は少し花が少なめです。他にもニワトコやガマズミ、ウバユリ、オヤマボクチなどを紹介しながら登りました。(右)斎場山(旧妻女山)で、古代科野国と川中島合戦の話をしました。

(左)次に御陵願平にある大きなイノシシのヌタ場(泥浴び場)へ。イノシシの足跡がたくさんありました。(中)泥浴びしたイノシシが体を擦り付けた跡。(右)近くに咲いていたマルバアオダモの花穂。

<

(左)ホタルカズラの小さな群生地を紹介。(中)堂平大塚古墳へ。このカットは1週間前のものです。残花になっていました。(右)その下の谷にある蟹沢(がんざわ)の泉へ。上杉謙信の陣用水と伝わっています。

(左)参加者が見つけて、この花なんですかと、フデリンドウです。(中)堂平大塚古墳のログハウスに裏のヤマツツジ。今は亡き友人が植えたものです。(右)満開に咲き誇っていました。

ログハウスからの北アルプスの眺め。仁科三山が見えます。眼下には千曲川。皆さんこの景色に感動されていました。見えている山は、仁科三山の鹿島槍ヶ岳です。

(左)最後は上杉謙信の陣城跡と伝わる陣場平へ。菱形基線測点の説明や、陣場平の歴史を説明しました。サンコウチョウの鳴き声がしたので、静かにと言って聴いてもらいました。「月日星ホイホイホイ」と鳴くといわれます。(中)シナノタンポポも紹介しました。(右)12時半ごろ下山して、清野の「はなや」へ。あんず膳を頂きながら歓談。これに蕎麦がつきます。

解散の後、椎茸が大きくなっていたので採りに行きました。松代方面の展望。先週と比べてもずいぶんと緑が濃くなりました。信州の春は猛スピードで駆け抜けていき、あっという間に初夏になります。

前半最終日は、髻山へセリバオウレンのその後を確認しに行きました。満開の桃の花と林檎の花の向こうに髻山。

(左)登山道の脇にイカリソウの群生地が。カタクリは咲き終わって結実。(中)アケビ。ミツバアケビの実は、料理に使えます。(右)茎が角張って大きいのでアマドコロ。妻女山のはナルコユリです。

(左)山頂近くに咲いていたラショウモンカズラ。(中)林道脇に群生して咲いていたスミレ。見たことがないので帰化植物かと調べたらそうでした。明治以降に帰化したアメリカスミレサイシン。別名、レズビアン・フラワー。食用や薬用になるそうです。(右)リンゴの花。

藪こぎをしてセリバオウレンの群生地へ。結実していました。生態を知りたいので、少し切り取って持ち帰りました。育ててみます。ここに至る道もなく、人知れず咲いては散り、生き続けてきたのでしょう。

(左)髻山山頂。9時半なので誰もいません。(中)天測点。北海道に8基、京都・兵庫・大分に各2基、長野県にはここだけ。貴重です。(右)東側に山座同定の写真が。冬季は外しておいたのでしょうか。

その東方の山座同定。白根山は噴火の恐れがあるため、近くを通る道路が通行止めになっています。情報の確認を。

南方の善光寺平の山座同定。霞んでいてもうひとつ正確ではありませんが。

下山は登山道ではなくバリエーションルートへ。そこで見つけたニリンソウの大群生地。

桃と林檎の花が満開。心が癒やされる風景です。実は山頂近くでひとり、林道でひとり、駐車場でひとり、ハイカーに出会ったのですが、皆若い女性でした。色々話して花情報を教えてあげたり拙書の紹介もしたり。山ガールが増えるのは嬉しいですね。さて、連休後半も予定がつまっています。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。