「岩野村の伊勢講と仏恩講(ぶっとんこう)。戌の満水と廃仏毀釈。明治政府の愚挙」で、私の集落の伊勢講の古い歴史に触れましたが、今回はそれに関連する5冊の本を紹介します。できれば先の記事をお読みいただいてから、こちらを読んで頂くと全容が見えてくると思います。

左から『「おかげまいり」と「ええじゃないか」』藤谷 俊雄著。この本は1968年に出たものですが、1993年にハードカバーで発刊されたものです。近所の図書館の廃棄本として出ていたものを入手しました。非常に面白い本です。特に伊勢参りの60年に一度行われる「おかげまいり」の熱狂ぶりは感嘆に値します。それに対する著者の分析に対しては、う~ん、そうかなと思うところもあるのですが、当時の大衆の熱狂ぶりと、幕府や大名、豪商と庶民の関係は非常に興味深いものがあります。抜け参りとか、江戸時代の庶民のパワーが感じられます。

中は、新刊の『松代里めぐり 清野』NPO法人 夢空間松代のまちと心を育てる会発行。長野市松代町の夢空間の事務所で買えます。500円。私の写真がたくさん使われています。また私のサイトやブログが情報源となっています。こんな小さな集落の歴史が本になることも稀なので貴重です。

◉「夢空間松代のまちと心を育てる会」長野市松代町伊勢町548-1 TEL:026-278-1277 yumekuukan-mattushiro@topaz.ocn.ne.jp 松代を観光する際は必ず立ち寄ってください。いい情報が得られます。川中島の戦いで有名な妻女山や、日本初の近代劇女優の松井須磨子の記事などが載っています。歴史マニア必見!

右は、旧清野村字岩野にある清水庵地蔵堂の、明治政府の廃仏毀釈に負けずお堂を維持した村人たちの想いが記された本です。これは、長野市立博物館で買えます。郷土史研究の参考資料に。名もない里人が理不尽な明治新政府と戦った歴史でもあります(田布施システムで検索を)。これはユダヤ金融や強大な多国籍企業に翻弄される現代の我々にも通じる話です。たった1%の人間に、おめおめ殺されるのをあなたは受認しますかという話です。先人の知恵や戦いの歴史を謙虚に学ばない者は、抹殺されます。

『松代里めぐり 清野』の一部を紹介します。左は、妻女山について。コラムでは赤坂山(現妻女山)と斎場山(旧妻女山)についても触れています。

◉『「妻女山」「妻女山 行き方」「妻女山 地図」「斎場山」「さいじょざん」「さいじょうざん」』

◉『「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について』妻女山は往古赤坂山であった! 本当の妻女山は斎場山である

右は、清野氏の鞍骨城跡について。最近、ハイカーだけでなく、歴史マニアも登りに来る様になりました。

◉鞍骨山トレッキング・フォト・レポート(妻女山→斎場山→堂平大塚古墳→天城山→鞍骨山→象山→象山神社)2012年4月29日 このコースは、今度出版される私の里山歩きの本でも紹介しています。

左は、『村人の祈りと集いの場』長野市立博物館刊。「お堂を支えた人々」の記事で、岩野の清水庵地蔵堂と仏恩講について詳しく記されています。天皇を神格化するために行った明治新政府の廃仏毀釈や廃道令、後の合祀令などがいかに暴挙で、伝統文化の破壊であったかが分かります。長野市では廃堂になったものが400で、残ったものはわずか16。現在は復活したものを含め49のお堂がある様です。

◉「岩野村の伊勢講と仏恩講(ぶっとんこう)。戌の満水と廃仏毀釈。明治政府の愚挙」

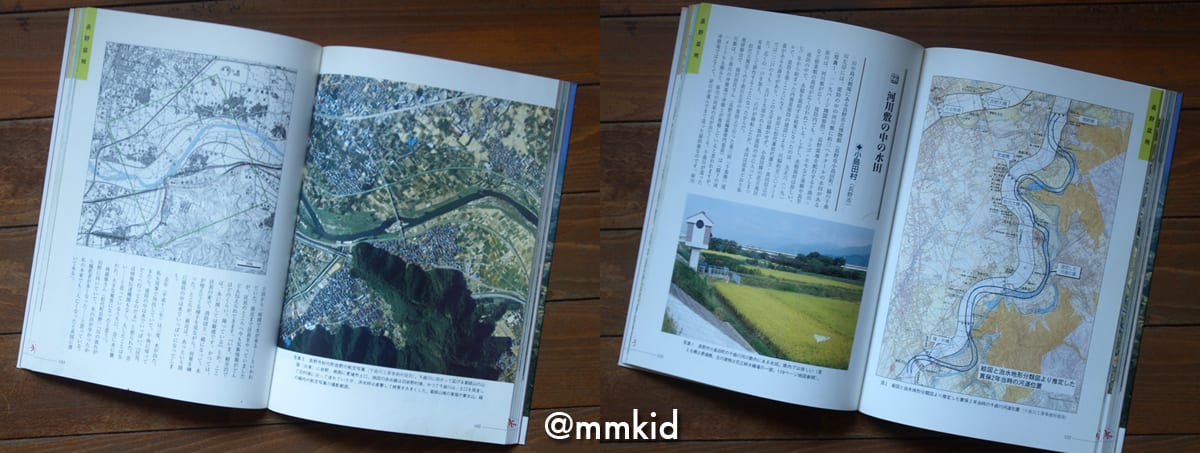

右は、『「おかげまいり」と「ええじゃないか」』藤谷 俊雄著。イラストは、「文政のお蔭参りの後で、近畿地方で盛んに行われたお陰踊り」。お陰踊りに乗じて年貢の減免を要求し、勝ち取ったなどということが書かれています。

どちらも千曲川の洪水の歴史について書かれた本で、特に寛保2年(1742)に起き、未曾有の大被害をもたらした「戌の満水」について詳しく書かれています。千曲川流域の人々が、いかに洪水に悩まされ、翻弄され、戦ってきたかが分かります。

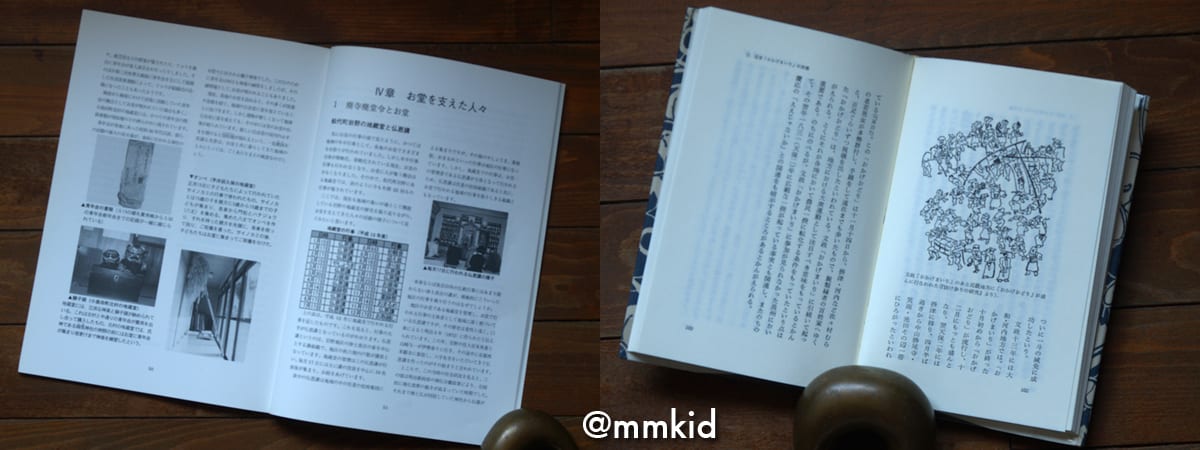

『「戌の満水」を歩く』から。左は、薬師山から斎場山、妻女山と千曲川の航空写真。今も千曲川は、笹崎にぶつかるように流れています。右は、白く幅の広い線が、現在の堤防と千曲川の流れ。細く山際を激しく蛇行しながら流れているのが、寛保2年当時の推定河道。満足な堤防もなく、犀川の流れに押されて、山際に押し付けられるように流れていたことが分かります。ですから昔は、尾根の先端はほとんど全て難所だったわけです。

◉「地名から読む戦国時代の千曲川河道(第四次川中島合戦当時の千曲川)」

◉「上杉謙信が妻女山(斎場山)に布陣したのは、千曲川旧流が天然の要害を作っていたから」

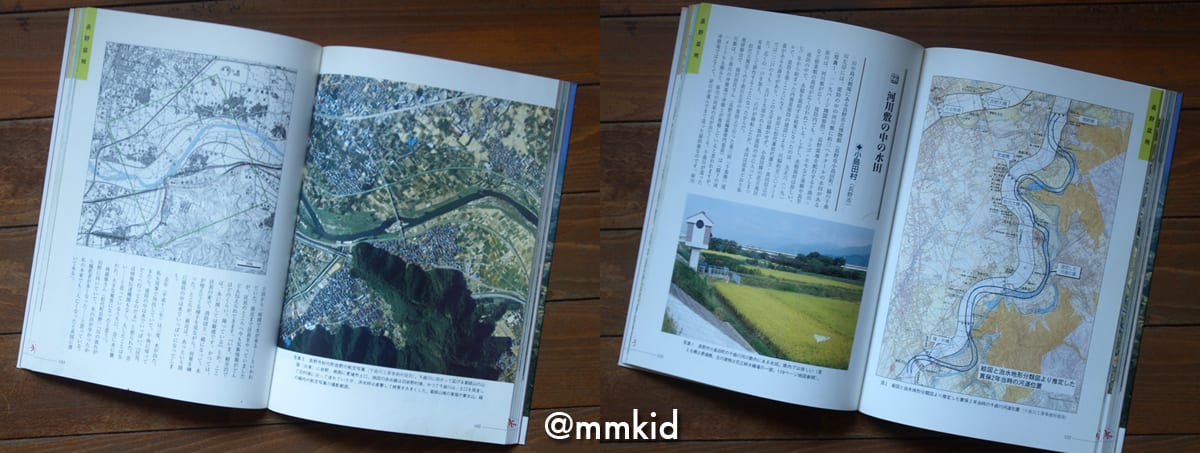

『千曲川 石にきざまれた願い』から。「交通の難所 笹崎の水神」と「川を横切り河道を変える」のページ。特に、妻女山麓の篠ノ井の小森地籍の洪水被害を防ぐため、川の中に斜めに石積みをして流れを南下させようとした大工事が、嘉永3年(1850)頃行われたということが書かれています。地元では滝と呼んでおり、現存します。このすぐ下流のチャラ瀬は、昔は子供たちの流し釣りのメッカでした。鮎やジンケン(人絹・皇魚・カワヒガイ)、オイカワなどが釣れました。ナマズやドジョウ、鯉もいました。岩野橋の近くで、父がスッポンを捕まえてきたこともありました。父が洪水の後に、よく投網を打ちに行くのについて行ったものです。鮒などの小魚の佃煮を大量に作りました。それが重要なタンパク源でした。鯉こくとナマズの煮物は大好物です。高度経済成長期に、川は下水の流入により汚染され、魚も食べられなくなりました。現在はだいぶ浄化されましたが、不届き者が放した外来魚が増えて問題になっています。昔はあんなにいたメダカは全く見られません。

岩野橋のやや上流から千曲川を見たところ。亡くなった本家のおじいさんによると、明治の中頃は、現在より50mほど向こうを流れていたということです。その後の幾度かの洪水により岩野側が削られ、現在の流れになったそうです。

◉戌の満水

1742年(寛保2年)8月 死者約2800人

◉善光寺地震

1847年5月8日(弘化4年3月24日) 死者約8600人

左から『「おかげまいり」と「ええじゃないか」』藤谷 俊雄著。この本は1968年に出たものですが、1993年にハードカバーで発刊されたものです。近所の図書館の廃棄本として出ていたものを入手しました。非常に面白い本です。特に伊勢参りの60年に一度行われる「おかげまいり」の熱狂ぶりは感嘆に値します。それに対する著者の分析に対しては、う~ん、そうかなと思うところもあるのですが、当時の大衆の熱狂ぶりと、幕府や大名、豪商と庶民の関係は非常に興味深いものがあります。抜け参りとか、江戸時代の庶民のパワーが感じられます。

中は、新刊の『松代里めぐり 清野』NPO法人 夢空間松代のまちと心を育てる会発行。長野市松代町の夢空間の事務所で買えます。500円。私の写真がたくさん使われています。また私のサイトやブログが情報源となっています。こんな小さな集落の歴史が本になることも稀なので貴重です。

◉「夢空間松代のまちと心を育てる会」長野市松代町伊勢町548-1 TEL:026-278-1277 yumekuukan-mattushiro@topaz.ocn.ne.jp 松代を観光する際は必ず立ち寄ってください。いい情報が得られます。川中島の戦いで有名な妻女山や、日本初の近代劇女優の松井須磨子の記事などが載っています。歴史マニア必見!

右は、旧清野村字岩野にある清水庵地蔵堂の、明治政府の廃仏毀釈に負けずお堂を維持した村人たちの想いが記された本です。これは、長野市立博物館で買えます。郷土史研究の参考資料に。名もない里人が理不尽な明治新政府と戦った歴史でもあります(田布施システムで検索を)。これはユダヤ金融や強大な多国籍企業に翻弄される現代の我々にも通じる話です。たった1%の人間に、おめおめ殺されるのをあなたは受認しますかという話です。先人の知恵や戦いの歴史を謙虚に学ばない者は、抹殺されます。

『松代里めぐり 清野』の一部を紹介します。左は、妻女山について。コラムでは赤坂山(現妻女山)と斎場山(旧妻女山)についても触れています。

◉『「妻女山」「妻女山 行き方」「妻女山 地図」「斎場山」「さいじょざん」「さいじょうざん」』

◉『「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について』妻女山は往古赤坂山であった! 本当の妻女山は斎場山である

右は、清野氏の鞍骨城跡について。最近、ハイカーだけでなく、歴史マニアも登りに来る様になりました。

◉鞍骨山トレッキング・フォト・レポート(妻女山→斎場山→堂平大塚古墳→天城山→鞍骨山→象山→象山神社)2012年4月29日 このコースは、今度出版される私の里山歩きの本でも紹介しています。

左は、『村人の祈りと集いの場』長野市立博物館刊。「お堂を支えた人々」の記事で、岩野の清水庵地蔵堂と仏恩講について詳しく記されています。天皇を神格化するために行った明治新政府の廃仏毀釈や廃道令、後の合祀令などがいかに暴挙で、伝統文化の破壊であったかが分かります。長野市では廃堂になったものが400で、残ったものはわずか16。現在は復活したものを含め49のお堂がある様です。

◉「岩野村の伊勢講と仏恩講(ぶっとんこう)。戌の満水と廃仏毀釈。明治政府の愚挙」

右は、『「おかげまいり」と「ええじゃないか」』藤谷 俊雄著。イラストは、「文政のお蔭参りの後で、近畿地方で盛んに行われたお陰踊り」。お陰踊りに乗じて年貢の減免を要求し、勝ち取ったなどということが書かれています。

どちらも千曲川の洪水の歴史について書かれた本で、特に寛保2年(1742)に起き、未曾有の大被害をもたらした「戌の満水」について詳しく書かれています。千曲川流域の人々が、いかに洪水に悩まされ、翻弄され、戦ってきたかが分かります。

『「戌の満水」を歩く』から。左は、薬師山から斎場山、妻女山と千曲川の航空写真。今も千曲川は、笹崎にぶつかるように流れています。右は、白く幅の広い線が、現在の堤防と千曲川の流れ。細く山際を激しく蛇行しながら流れているのが、寛保2年当時の推定河道。満足な堤防もなく、犀川の流れに押されて、山際に押し付けられるように流れていたことが分かります。ですから昔は、尾根の先端はほとんど全て難所だったわけです。

◉「地名から読む戦国時代の千曲川河道(第四次川中島合戦当時の千曲川)」

◉「上杉謙信が妻女山(斎場山)に布陣したのは、千曲川旧流が天然の要害を作っていたから」

『千曲川 石にきざまれた願い』から。「交通の難所 笹崎の水神」と「川を横切り河道を変える」のページ。特に、妻女山麓の篠ノ井の小森地籍の洪水被害を防ぐため、川の中に斜めに石積みをして流れを南下させようとした大工事が、嘉永3年(1850)頃行われたということが書かれています。地元では滝と呼んでおり、現存します。このすぐ下流のチャラ瀬は、昔は子供たちの流し釣りのメッカでした。鮎やジンケン(人絹・皇魚・カワヒガイ)、オイカワなどが釣れました。ナマズやドジョウ、鯉もいました。岩野橋の近くで、父がスッポンを捕まえてきたこともありました。父が洪水の後に、よく投網を打ちに行くのについて行ったものです。鮒などの小魚の佃煮を大量に作りました。それが重要なタンパク源でした。鯉こくとナマズの煮物は大好物です。高度経済成長期に、川は下水の流入により汚染され、魚も食べられなくなりました。現在はだいぶ浄化されましたが、不届き者が放した外来魚が増えて問題になっています。昔はあんなにいたメダカは全く見られません。

岩野橋のやや上流から千曲川を見たところ。亡くなった本家のおじいさんによると、明治の中頃は、現在より50mほど向こうを流れていたということです。その後の幾度かの洪水により岩野側が削られ、現在の流れになったそうです。

◉戌の満水

1742年(寛保2年)8月 死者約2800人

◉善光寺地震

1847年5月8日(弘化4年3月24日) 死者約8600人