高校時代の友人達と天空の城鞍骨城跡へトレッキング。春秋年二回、恒例の企画ですが、今回は歴史探索と山菜グルメ堪能のトレッキング。古墳、川中島合戦の史跡や山城を巡りながら、山菜狩りをして昼食は鞍骨城跡のてっぺんで山菜天ぷらをさかなに酒宴を開こうという、ちょっと欲張りな企画です。

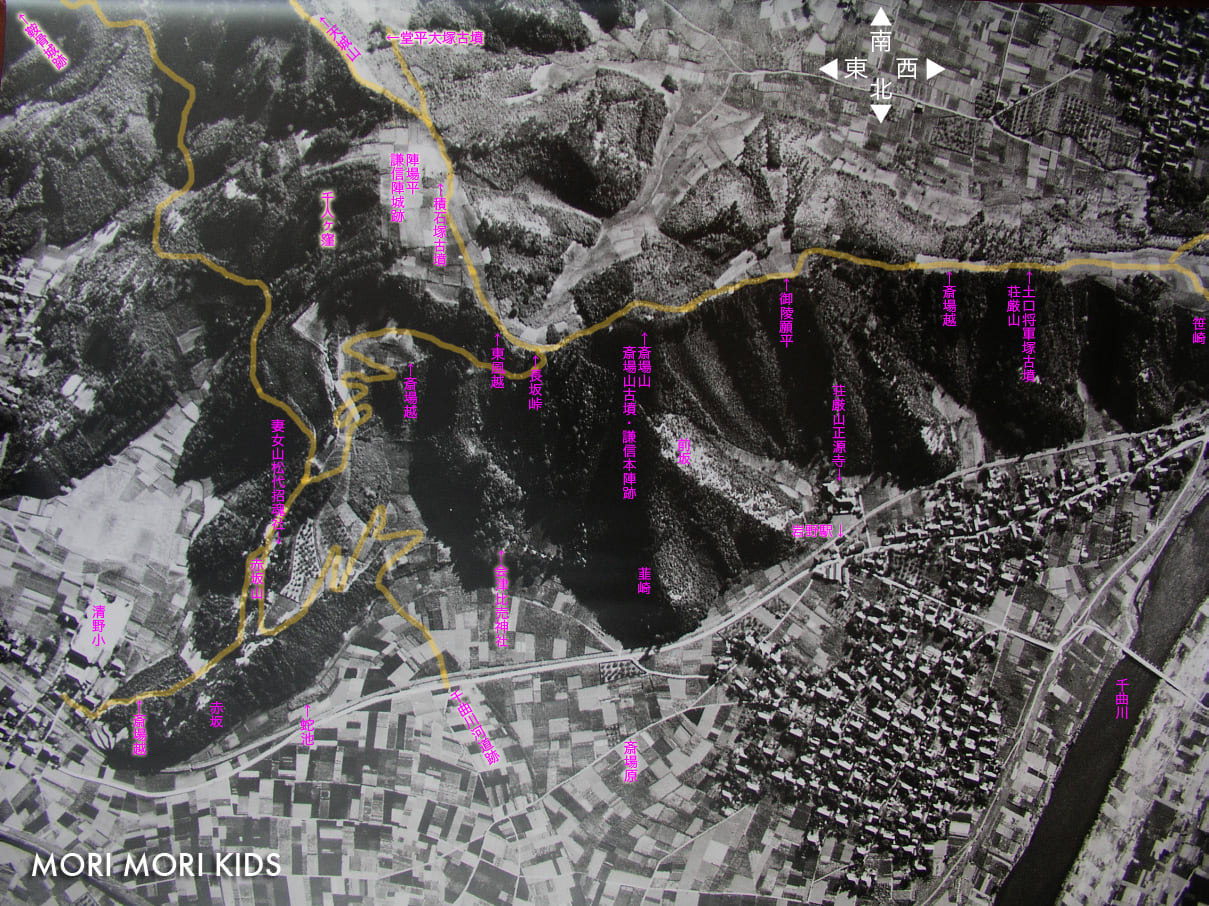

最初に象山神社に自転車をデポして、妻女山登山口の上杉謙信槍尻の泉に駐車してトレッキングを開始。ソメイヨシノは葉桜になりましたが、山桜は今が満開。雲ひとつ見えない晴天の下、まずは妻女山(赤坂山)展望台へ。現在は、ここを妻女山といっていますが、これは昭和47年に国土地理院が地図の改訂をする際に、誤って長野市が妻女山と申請してしまったため。本来は赤坂山といいます。

妻女山から15分ほど林道を登ると長坂峠。右へ100mほど登ると斎場山です。ここが本来の妻女山。斎場山が本名で、妻女山は江戸時代につけられたもの。上杉謙信が最初に本陣としたのは、ここといわれています。山頂は円墳です。次に向かったのは陣場平。ちょうど編笠百合(貝母)が満開です。

そこから下って堂平大塚古墳へ。ちょうど古墳の持ち主のKさんがいたので、ログハウスのデッキで一休み。連休中に行う予定の伐採木での薪作りの相談もしました。

途中山菜狩りをしながら、天城山(てしろやま)経由で鞍骨城跡へ。尾根を進むと突然高さ50mの山城が出現します。山頂は山城の本郭なのでそこそこの広さがあり平です。そこにシートを敷いて宴会の準備。気温もかなり上がったので冷えたビールが甘露。早速山菜天ぷらの準備にかかります。途中で採ってきたのは、タラノメ、ハリギリ、カタクリ。そしてあらかじめ採っておいたウドとコシアブラ。

揚げたてを岩塩でいただきましたが、皆その旨さに感動。それはそうです。本当にさっき採ってきたばかりの超新鮮な素材ですから。こんなものは、都会では絶対に食べられません。以外にもハリギリは皆初めてで、その旨さを絶賛していました。そんなこんなで宴会は1時間も続いたのでした。尚、山頂の放射線量は、0.05μSv/hでした。

帰路は松代の象山へ。車をピックアップの間、象山神社に参拝。その後、汗を流しに東条にある温泉マニアには有名な加賀井温泉の一陽館へ。ここは洗い場がなく体を洗う事も洗髪もできません。まさに湯治専門の温泉。戦国時代に武士が傷を癒したという話もあり、「信玄の隠し湯」のひとつといわれています。混浴露天風呂もあります。

その後は、打ち上げ宴会に屋代のくじら屋へ。刺身の盛り合わせはパス。安全だろうと思われるもののみを注文しました。今回は山の話に放射能の話と話題は尽きませんでしたが、ちょっと飲み過ぎましたね。

■妻女山-鞍骨城跡-象山と、歴史と新緑を満喫したトレッキングのフォトルポはこちら!

最初に象山神社に自転車をデポして、妻女山登山口の上杉謙信槍尻の泉に駐車してトレッキングを開始。ソメイヨシノは葉桜になりましたが、山桜は今が満開。雲ひとつ見えない晴天の下、まずは妻女山(赤坂山)展望台へ。現在は、ここを妻女山といっていますが、これは昭和47年に国土地理院が地図の改訂をする際に、誤って長野市が妻女山と申請してしまったため。本来は赤坂山といいます。

妻女山から15分ほど林道を登ると長坂峠。右へ100mほど登ると斎場山です。ここが本来の妻女山。斎場山が本名で、妻女山は江戸時代につけられたもの。上杉謙信が最初に本陣としたのは、ここといわれています。山頂は円墳です。次に向かったのは陣場平。ちょうど編笠百合(貝母)が満開です。

そこから下って堂平大塚古墳へ。ちょうど古墳の持ち主のKさんがいたので、ログハウスのデッキで一休み。連休中に行う予定の伐採木での薪作りの相談もしました。

途中山菜狩りをしながら、天城山(てしろやま)経由で鞍骨城跡へ。尾根を進むと突然高さ50mの山城が出現します。山頂は山城の本郭なのでそこそこの広さがあり平です。そこにシートを敷いて宴会の準備。気温もかなり上がったので冷えたビールが甘露。早速山菜天ぷらの準備にかかります。途中で採ってきたのは、タラノメ、ハリギリ、カタクリ。そしてあらかじめ採っておいたウドとコシアブラ。

揚げたてを岩塩でいただきましたが、皆その旨さに感動。それはそうです。本当にさっき採ってきたばかりの超新鮮な素材ですから。こんなものは、都会では絶対に食べられません。以外にもハリギリは皆初めてで、その旨さを絶賛していました。そんなこんなで宴会は1時間も続いたのでした。尚、山頂の放射線量は、0.05μSv/hでした。

帰路は松代の象山へ。車をピックアップの間、象山神社に参拝。その後、汗を流しに東条にある温泉マニアには有名な加賀井温泉の一陽館へ。ここは洗い場がなく体を洗う事も洗髪もできません。まさに湯治専門の温泉。戦国時代に武士が傷を癒したという話もあり、「信玄の隠し湯」のひとつといわれています。混浴露天風呂もあります。

その後は、打ち上げ宴会に屋代のくじら屋へ。刺身の盛り合わせはパス。安全だろうと思われるもののみを注文しました。今回は山の話に放射能の話と話題は尽きませんでしたが、ちょっと飲み過ぎましたね。

■妻女山-鞍骨城跡-象山と、歴史と新緑を満喫したトレッキングのフォトルポはこちら!