先日、実山椒を採りに女性が二人登ってきました。そろそろ採り時と登りました。縮緬山椒を作ります。

山椒の実。食べ頃です。枯れて赤くなったら七味唐辛子に使えます。

棘があるので採取にはゴム手袋が必須です。それと高い枝を下ろすためのフックも。鍋いっぱい採取するには1時間はかかります。

山椒の木に絡みついて咲くスイカズラ(吸葛・忍冬)。抗菌、血圧降下、抗炎症、抗痙攣、穏やかな利尿の薬草。スイカズラ茶は市販されています。美肌効果があるとか。

イボタノキ(水蝋樹)も咲きました。ウラゴマダラシジミの食草です。カイガラムシの仲間のイボタロウムシが樹皮に寄生し、白いロウ状物質であるイボタ蝋が取れ、家具の艶出しとか薬とかに利用されてきました。

クサフジ(草藤)かナヨクサフジ(弱草藤)の花。花筒が長いのでヨーロッパ原産のナヨクサフジかな。小さなシジミチョウが吸蜜していました。

クサギ(臭木)の幹にキクラゲ(木耳)。ありがたく頂きました。トマトと卵炒めにしたり、中華風のオムレツにします。

陣場平へ。シジュウカラとガビチョウの鳴き声。ウスバシロチョウは今年は数が少ない。3月の数回あったなごり雪の影響でしょうか。

前日の豪雨でほとんどが倒れました。ここは上にヤマグワの葉が覆っていて倒れていません。間にヒカゲイノコズチ。貝母が消えたら除草します。

貝母の実。梅雨明け頃に枯れて裂けて種が弾き飛びます。満開の貝母は左のアーカイブから4月の記事をご覧ください。山桜、霞桜、大山桜も咲いて桃源郷です。

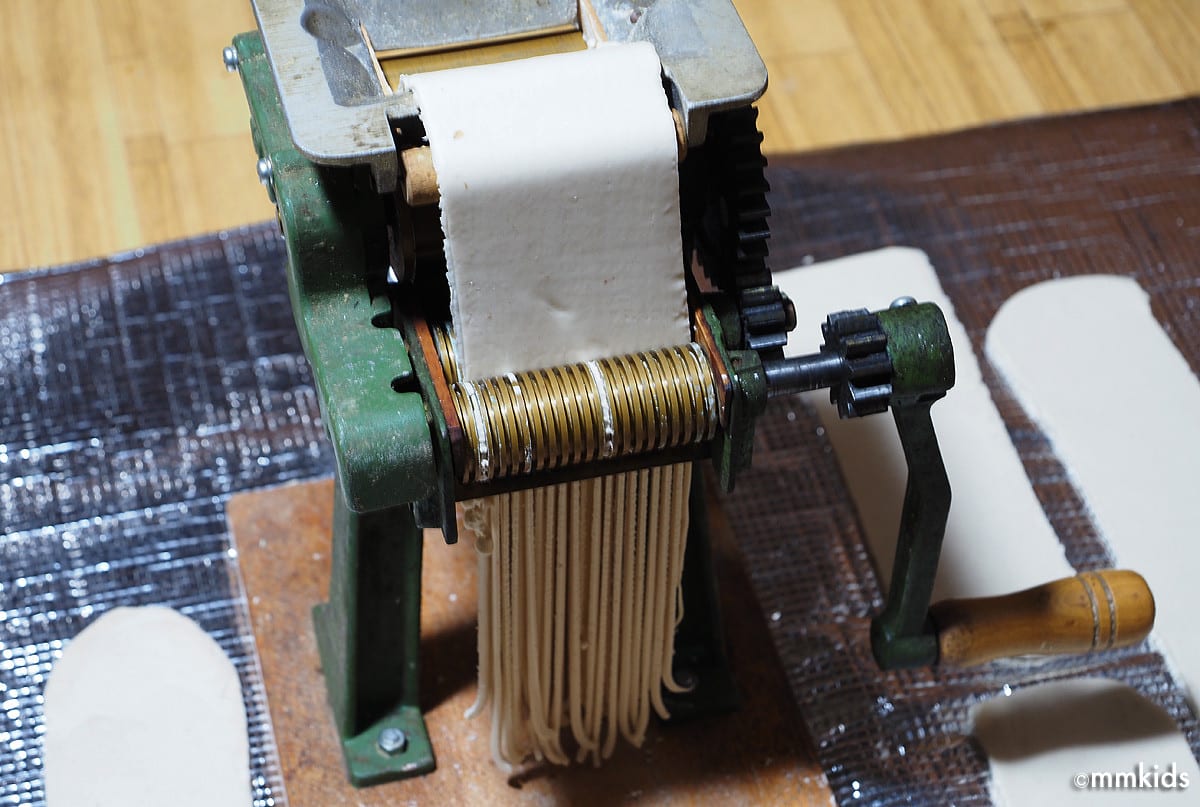

縮緬山椒。普通は佃煮にしますが、薄味で煮込みます。本当はコウナゴなのですが、無かったのでチリメンジャコで。山椒の実は一度茹でこぼします。昆布鰹干し椎茸の出汁で煮ます。清涼感たっぷりの美味しい煮物ができあがり。店で出しているところは聞いたことがありません。唯一無二の土を喰らう皐月の滋味です。

淡竹が出始めました。これで380円。親戚の山に行けばタダで採り放題。両親が健在の時は行ったのですが、竹藪の熊が出るかもしれない山中での採取はけっこう大変なのです。実際この時期は子連れの熊が淡竹の筍を求めてやってきます。二度ほど遭遇したことがあります。一度は子熊だけ。びっくりして母熊の方へ逃げていきました。二度目は50mぐらい上の林で崖下の泉に水を飲みに行った母熊に置いていかれた子熊が泣き叫ぶ声。いずれも事なきを得ましたが、要注意です。

淡竹はアクが少ないので一度糠で茹でこぼすだけ。普通は若竹煮とかでしょうけれど、信州ではなんといっても鯖の水煮缶詰との味噌煮です。根曲がり竹もこれ。味噌は仲間と作った信州糀味噌。馬鹿旨です。この時期信州に来たら絶対にこれを食べるべきです。次は淡竹と合いびき肉の中華風おやきを作ります。これも市販では食べられない極旨の逸品です。

「淡竹と新玉葱と合挽肉のおやき」 昨年初めて作って馬鹿旨だったので作りました。皮は幻の小麦、伊賀筑後オレゴンに長芋のとろろ。具の味付けは、手作り信州糀味噌、昆布鰹出汁顆粒、牡蠣油、胡麻油、胡椒。加えて今回は五香粉と鶏出汁顆粒を少し入れました。包んだら両面を胡麻油で焼き目をつけて沸騰したお湯で25分強火で蒸します。極旨のおやきができました。お皿は食器好きなら分かるでしょう。ノリタケの花更紗。70年代に一世風靡した食器。セットで買ったらとんでもない値段ですが、半端ものが国立の陶器店で売られていて貧乏美大生の私でも買えました。

「淡竹と自家製ベーコンのピラフ」昨年作ってあまりの旨さに悶絶。今回は改良版です。材料は茹でた淡竹、自家製ベーコン、鶏胸肉。新玉葱。コンソメ顆粒、白トリュフの白出汁醤油、マジックソルト、白ワイン、バターで炊き込みます。改良した点は、更にハーブの香りをとエルブ・ド・プロヴァンス(ミックスハーブ)を加えたことです。昨年よりハーブの香りも強く自家製ベーコンの味と香りも濃い目なので、シャルドネの白ワインが合います。

■ 「村上春樹さんのピーター・キャットを中心とした70年代のクロニクル」というムサビの美大生時代に彼のジャズ喫茶でアルバイトしていた当時のブログは世界中からアクセスがあります。この文章をクリックで見られます。ロンドンに5週間住んでいて、Queenのフレデイ・マーキュリーの恋人のメアリー・オースチンが勤めていたBIBAの店で当時の私の恋人が彼女からジャケットを買った話。70年代の美大生の赤裸々な人生が見られます。

●インスタグラムはこちらをクリック。ツイッターはこちらをクリック。YouTubeはこちらをクリック。米子大瀑布、絶滅危惧種のナミルリモンハナバチ・キバネツノトンボ・北信流など。これからどんどんアップしていきます。。

もう一つの古いチャンネルはこちら。76本のトレッキングやネイチャーフォト(昆虫や粘菌など)、ブラジル・アマゾン・アンデスのスライドショー。

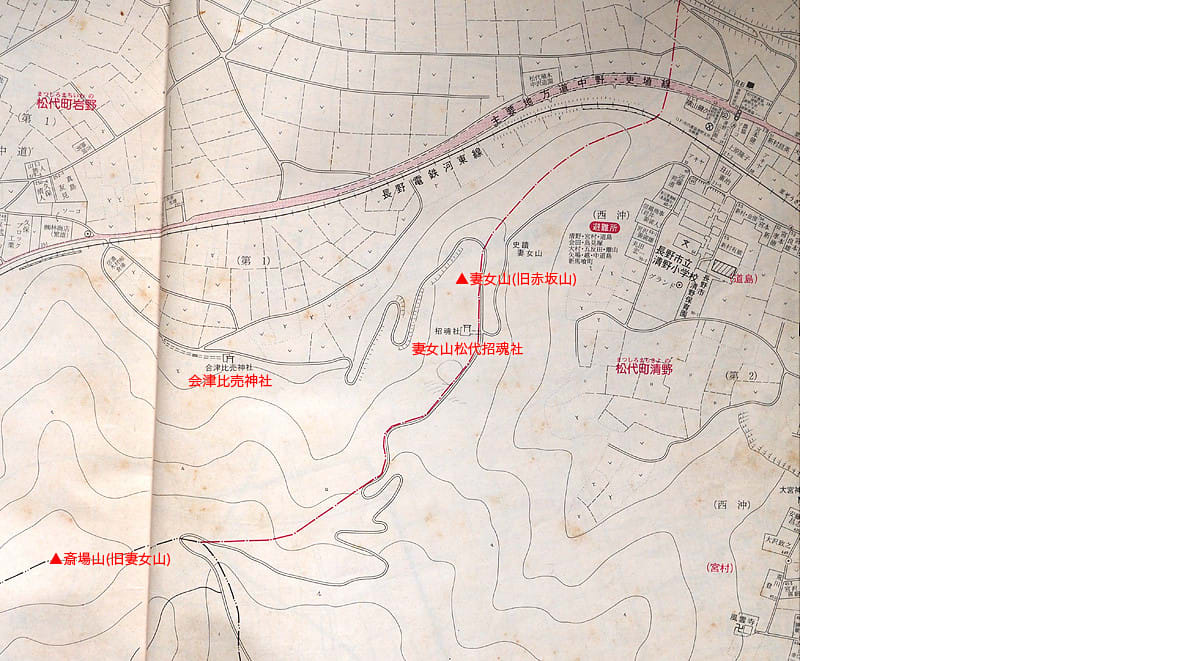

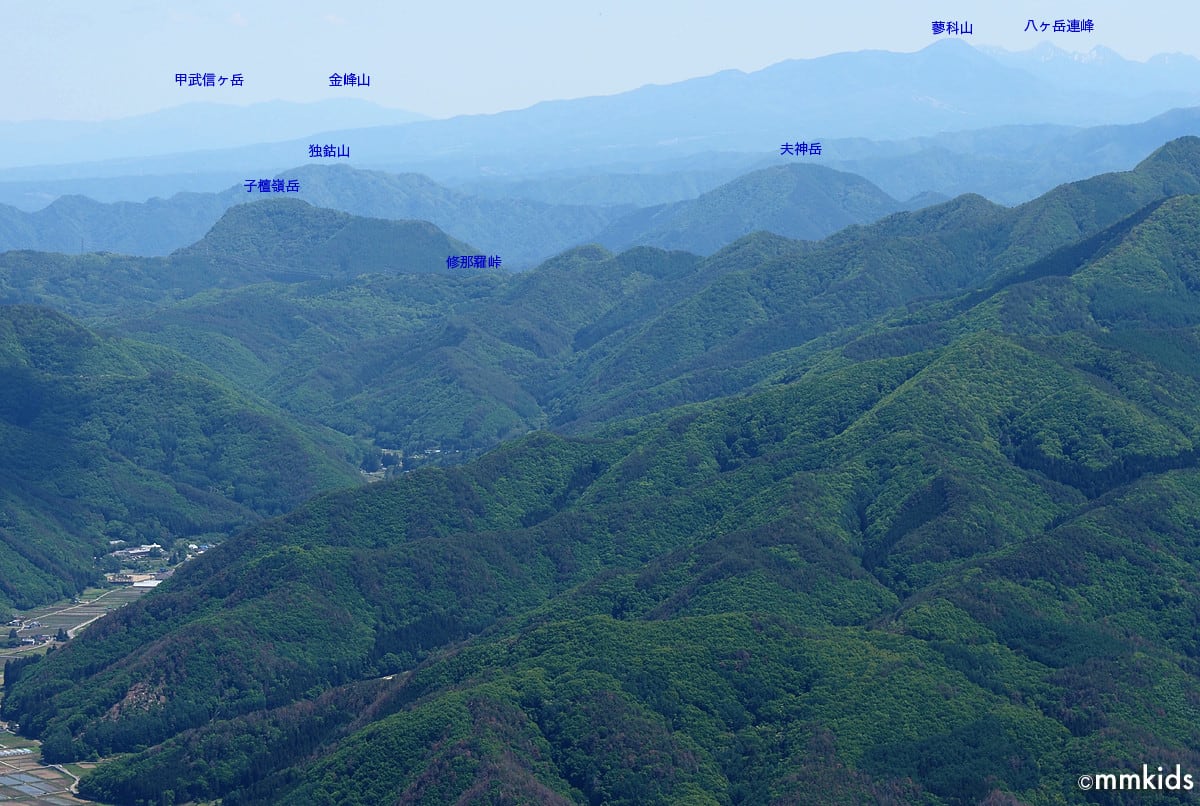

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。講演は一人1000円✕10人、60分が最低基準です。掲載の写真は有料でお貸しします。他のカットも豊富にあります。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

山椒の実。食べ頃です。枯れて赤くなったら七味唐辛子に使えます。

棘があるので採取にはゴム手袋が必須です。それと高い枝を下ろすためのフックも。鍋いっぱい採取するには1時間はかかります。

山椒の木に絡みついて咲くスイカズラ(吸葛・忍冬)。抗菌、血圧降下、抗炎症、抗痙攣、穏やかな利尿の薬草。スイカズラ茶は市販されています。美肌効果があるとか。

イボタノキ(水蝋樹)も咲きました。ウラゴマダラシジミの食草です。カイガラムシの仲間のイボタロウムシが樹皮に寄生し、白いロウ状物質であるイボタ蝋が取れ、家具の艶出しとか薬とかに利用されてきました。

クサフジ(草藤)かナヨクサフジ(弱草藤)の花。花筒が長いのでヨーロッパ原産のナヨクサフジかな。小さなシジミチョウが吸蜜していました。

クサギ(臭木)の幹にキクラゲ(木耳)。ありがたく頂きました。トマトと卵炒めにしたり、中華風のオムレツにします。

陣場平へ。シジュウカラとガビチョウの鳴き声。ウスバシロチョウは今年は数が少ない。3月の数回あったなごり雪の影響でしょうか。

前日の豪雨でほとんどが倒れました。ここは上にヤマグワの葉が覆っていて倒れていません。間にヒカゲイノコズチ。貝母が消えたら除草します。

貝母の実。梅雨明け頃に枯れて裂けて種が弾き飛びます。満開の貝母は左のアーカイブから4月の記事をご覧ください。山桜、霞桜、大山桜も咲いて桃源郷です。

縮緬山椒。普通は佃煮にしますが、薄味で煮込みます。本当はコウナゴなのですが、無かったのでチリメンジャコで。山椒の実は一度茹でこぼします。昆布鰹干し椎茸の出汁で煮ます。清涼感たっぷりの美味しい煮物ができあがり。店で出しているところは聞いたことがありません。唯一無二の土を喰らう皐月の滋味です。

淡竹が出始めました。これで380円。親戚の山に行けばタダで採り放題。両親が健在の時は行ったのですが、竹藪の熊が出るかもしれない山中での採取はけっこう大変なのです。実際この時期は子連れの熊が淡竹の筍を求めてやってきます。二度ほど遭遇したことがあります。一度は子熊だけ。びっくりして母熊の方へ逃げていきました。二度目は50mぐらい上の林で崖下の泉に水を飲みに行った母熊に置いていかれた子熊が泣き叫ぶ声。いずれも事なきを得ましたが、要注意です。

淡竹はアクが少ないので一度糠で茹でこぼすだけ。普通は若竹煮とかでしょうけれど、信州ではなんといっても鯖の水煮缶詰との味噌煮です。根曲がり竹もこれ。味噌は仲間と作った信州糀味噌。馬鹿旨です。この時期信州に来たら絶対にこれを食べるべきです。次は淡竹と合いびき肉の中華風おやきを作ります。これも市販では食べられない極旨の逸品です。

「淡竹と新玉葱と合挽肉のおやき」 昨年初めて作って馬鹿旨だったので作りました。皮は幻の小麦、伊賀筑後オレゴンに長芋のとろろ。具の味付けは、手作り信州糀味噌、昆布鰹出汁顆粒、牡蠣油、胡麻油、胡椒。加えて今回は五香粉と鶏出汁顆粒を少し入れました。包んだら両面を胡麻油で焼き目をつけて沸騰したお湯で25分強火で蒸します。極旨のおやきができました。お皿は食器好きなら分かるでしょう。ノリタケの花更紗。70年代に一世風靡した食器。セットで買ったらとんでもない値段ですが、半端ものが国立の陶器店で売られていて貧乏美大生の私でも買えました。

「淡竹と自家製ベーコンのピラフ」昨年作ってあまりの旨さに悶絶。今回は改良版です。材料は茹でた淡竹、自家製ベーコン、鶏胸肉。新玉葱。コンソメ顆粒、白トリュフの白出汁醤油、マジックソルト、白ワイン、バターで炊き込みます。改良した点は、更にハーブの香りをとエルブ・ド・プロヴァンス(ミックスハーブ)を加えたことです。昨年よりハーブの香りも強く自家製ベーコンの味と香りも濃い目なので、シャルドネの白ワインが合います。

■ 「村上春樹さんのピーター・キャットを中心とした70年代のクロニクル」というムサビの美大生時代に彼のジャズ喫茶でアルバイトしていた当時のブログは世界中からアクセスがあります。この文章をクリックで見られます。ロンドンに5週間住んでいて、Queenのフレデイ・マーキュリーの恋人のメアリー・オースチンが勤めていたBIBAの店で当時の私の恋人が彼女からジャケットを買った話。70年代の美大生の赤裸々な人生が見られます。

●インスタグラムはこちらをクリック。ツイッターはこちらをクリック。YouTubeはこちらをクリック。米子大瀑布、絶滅危惧種のナミルリモンハナバチ・キバネツノトンボ・北信流など。これからどんどんアップしていきます。。

もう一つの古いチャンネルはこちら。76本のトレッキングやネイチャーフォト(昆虫や粘菌など)、ブラジル・アマゾン・アンデスのスライドショー。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。講演は一人1000円✕10人、60分が最低基準です。掲載の写真は有料でお貸しします。他のカットも豊富にあります。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。