日曜日、隣の駅まで息子達とラーメンを食べに行きました。帰りに国分寺崖線のところで、長男と別れて私と次男は買い物に商店街へ。雨模様にもかかわらず、結構な人出。買い物を済ませて帰ろうとして、思いついて馴染みの古本屋に寄りました。

いつ見ても顔色の悪い無愛想な兄ちゃんいる「ツヅキ堂書店」てんですが、なかなか面白い本が見つかることがあるのではずせないんです。出版不況で、駅前の大型書店や線路脇の古書店が次々と閉店する中、けなげに頑張っている今やヤンバルクイナぐらい貴重な店なのです。

場所柄、大江健三郎氏や文学者、作家などが多いせいか、かなりディープな本が並ぶこともあるのです。この頃私が行くのが、入って右側の奥まったところ、歴史コーナーです。今回ここで見つけたのが写真の「画報 近代百年史」なるもの。以前神保町で見たことはあるのですが、その時は生物学やアマゾンの本ばかりあさっていたのでさして気にも留めずにいました。

家族の歴史好きにつられて、あるいは大河ドラマの「新選組」や「風林火山」ブームで、遅まきながら私も歴史に興味を持つようになりました。神奈川、山梨、信州の低山トレッキングでも、歴史的遺構に接することが少なくないので、それも興味を持つきっかけになったと思われます。

さてその「画報 近代百年史」ですが、近代日本史研究会編集で(株)国際文化情報社により1956年刊行。いわゆる近代史の写真と絵図と記事をスクラップしたグラフ誌です。江戸末期、ペリー来航からの絵や写真が、レイアウトなんてものではなくゴチャゴチャと並べられていて、キャプションがふられているのです。

ペリーが、おもちゃの機関車を持ってきて、侍が嬉々としてそれに跨ってグルグルと回ったとか、ペリー一行が一番驚いたのは、日本の混浴だったとか、咸臨丸の福沢諭吉が、米国の写真館で美しい少女と記念写真をないしょで撮り、帰りの船中でみんなに披露して悔しがらせたとか、歴史の教科書には絶対に載らない面白い話が写真や絵と共に掲載されています。

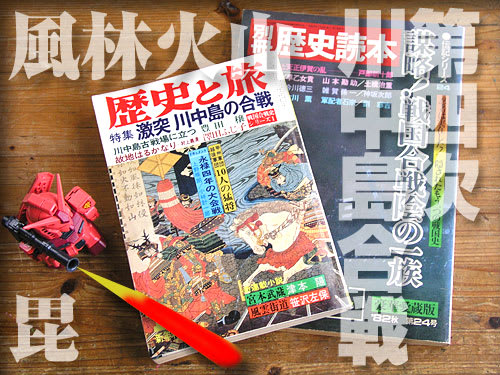

もちろんそれだけではなく、戦争へと突き進んでいく日本の姿や、汚職まみれの日本の近代史も掲載されているわけで、そういう意味でも貴重なグラフ誌といえるでしょう。それと「上杉謙信」の本を買ってきました。長男の試験が終わったら、神保町巡りをしようかと計画しています。

いつ見ても顔色の悪い無愛想な兄ちゃんいる「ツヅキ堂書店」てんですが、なかなか面白い本が見つかることがあるのではずせないんです。出版不況で、駅前の大型書店や線路脇の古書店が次々と閉店する中、けなげに頑張っている今やヤンバルクイナぐらい貴重な店なのです。

場所柄、大江健三郎氏や文学者、作家などが多いせいか、かなりディープな本が並ぶこともあるのです。この頃私が行くのが、入って右側の奥まったところ、歴史コーナーです。今回ここで見つけたのが写真の「画報 近代百年史」なるもの。以前神保町で見たことはあるのですが、その時は生物学やアマゾンの本ばかりあさっていたのでさして気にも留めずにいました。

家族の歴史好きにつられて、あるいは大河ドラマの「新選組」や「風林火山」ブームで、遅まきながら私も歴史に興味を持つようになりました。神奈川、山梨、信州の低山トレッキングでも、歴史的遺構に接することが少なくないので、それも興味を持つきっかけになったと思われます。

さてその「画報 近代百年史」ですが、近代日本史研究会編集で(株)国際文化情報社により1956年刊行。いわゆる近代史の写真と絵図と記事をスクラップしたグラフ誌です。江戸末期、ペリー来航からの絵や写真が、レイアウトなんてものではなくゴチャゴチャと並べられていて、キャプションがふられているのです。

ペリーが、おもちゃの機関車を持ってきて、侍が嬉々としてそれに跨ってグルグルと回ったとか、ペリー一行が一番驚いたのは、日本の混浴だったとか、咸臨丸の福沢諭吉が、米国の写真館で美しい少女と記念写真をないしょで撮り、帰りの船中でみんなに披露して悔しがらせたとか、歴史の教科書には絶対に載らない面白い話が写真や絵と共に掲載されています。

もちろんそれだけではなく、戦争へと突き進んでいく日本の姿や、汚職まみれの日本の近代史も掲載されているわけで、そういう意味でも貴重なグラフ誌といえるでしょう。それと「上杉謙信」の本を買ってきました。長男の試験が終わったら、神保町巡りをしようかと計画しています。