落ち葉の降り積もったカラカラに乾いた林道は、雪道より滑りやすく危険です。落ち葉の下に隠れてどんな障害物があるかもしれません。と、充分に気を付けて行ったつもりでしたが、側面の笹の切り株にタイヤをヒット。見事にパンクしてしまいました。

それはさておき、信州の里山も晩秋の香りを帯びてきました。枯葉が舞い落ちて林道を埋め尽くします。唐松林の林道は、まるで黄土色の絨毯を敷いたよう。森に入ると、ひときわ鮮やかな黄色のダンコウバイの黄葉が目に飛び込んできます。ムクロジの葉が日に透けて揺れています。コムラサキの紫の実、ガマズミの濃赤色の実は、晩秋の森の宝石の様。こんな日は、熊鈴を外して静かな森の息吹を感じるのが一番です。

調度月の輪熊が冬眠前の食事を取ろうと徘徊する季節ですが、神経を集中してこちらが先に気付けばいいわけです。倒木の上を駆け抜けたのはリス。大きな乾いた音をたてて落ちてきたのはハリギリの葉。何かの視線を感じて振り返ると、30mほど向こうの木の陰にニホンカモシカ。葉が落ちた樹間から紫色の人間界を見下ろす彼らは何を思うのでしょう。嘘つきと偽善者が大嫌いな私ですが、生と死がいつも入り交じる緊張感に満ちた森の中では、誰もが裸にされてしまいます。人は、たまには今いるシステムから抜けてみることも大切だと思うのです。村上春樹がいうよう地下室のドアを開けてみることも、深い森に入ってみることも時には必要だと思うのです。

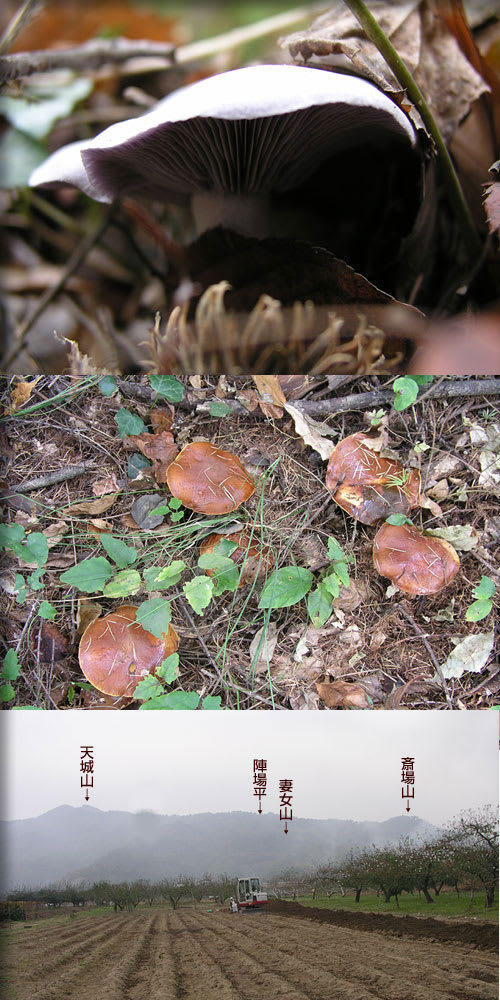

今回撮影した堂平は、斎場山(妻女山の本名)から天城山(てしろやま)へのやや高い位置にある中腹の平地と緩斜面ですが、葉が生い茂る季節は全くその全貌は見えません。地元でも知る人の少ない場所です。子供の頃には、一軒家があり戦争の帰還兵がひとり小さな畑を耕して暮らしていたと記憶しています。森は戦の傷跡を癒してくれたのでしょうか。私はそこを横切り、蟹沢(がんざわ)へ沢ガニを捕まえに行ったものです。薄暗い谷の石をどけると、背中がてらてらと赤い沢ガニがたくさんうごめいていました。

堂平の下部には古代科野国、あるいは信濃国のものと思われる横穴式古墳群があり、貯蔵庫としても使われていました。また第四次川中島合戦の折には、武田別働隊が天城山を巻いて堂平から蛻(もぬけ)の殻の陣場平、斎場山(妻女山)へ攻め込んだと言い伝えられている処です。猪のぬた場を飛び越え、枯葉で滑る急斜面をよじ登り林道に出ると、自分の長い影が伸びていました。蛻の殻とは、蝉や蛾が抜け出た蛹(さなぎ)のことです。今回も網目模様の蛾の繭殻が転がっていました。信州は、もうすぐ本格的な冬です。

ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、特殊な技法で作るパノラマ写真など。

妻女山の真実について、詳しくは、本当の妻女山について研究した私の特集ページ「妻女山の位置と名称について」をご覧ください。