戊辰戦争の戦没者を祀った現在の妻女山(411m)ではなく、江戸時代まで妻女山と呼ばれていた本名斎場山(513m)の頂上には円墳があります。二段の墳丘裾があり頂上は、直径10mほどの平地です。岩野村誌によると、「古代この山は、斎場山といい、天神山祗を祀る聖なる霊場であった」と書かれています。また、「明治初期には、円形の祭祀壇凡四十九箇あったという。信濃国造(くにのみやつこ)、続いて埴科郡領が斎場・斎壇を設けて、郡中一般が袷祭(祖先を会わせ祭る)した処といわれ、旧蹟も多く認められるが、その詳細は定かではない。」とありますが、円形の祭祀壇凡四十九箇というのは、古墳の西方に一列に点在する通称「旗塚」と呼ばれる丸い塚のことでしょうか。現在は七基しか確認できませんが。

斎場山は、科野国の国府が埴科にあったかもしれないとされる古代(その後小県に移る)天神山祗を祀る聖なる霊場であり、科野国造(しなののくにのみやつこ)が袷祭した重要な場所であったと伝わっています。その科野国造とは、崇神天皇の代に、大和朝廷より科野国の国造に任命された、神武天皇の皇子・神八井耳命(かむやいみみのみこと)の後裔の建五百建命(たけいおたつのみこと)であるといわれています。科学的には永遠に証明されないかもしれませんが、森将軍塚古墳は、建五百建命の墳墓ではないかといわれています。会津比売命は、その妻女といわれており、そうであれば同じ古墳に埋葬されたのではと考えます。

森将軍塚古墳は、川柳将軍塚古墳、倉科将軍塚古墳、土口将軍塚古墳、有明山将軍塚古墳、斎場山古墳へと数百年続いていきますが、それらはこの地を治めた代々の王の墓といわれています。この雨宮を中心とした大穴郷は、まさに「古代科野国の王家の谷」なのです。

斎場山は、平安時代になってからも、重要な斎場(いつきのば)であったといわれています。斎場山古墳の近辺には、坂山古墳、堂平古墳群、笹崎山古墳、北山古墳などがあります。『日本三代実録』貞観四年(862)三月の項に三月戊子(廿日)信濃国埴科郡大領金刺舎人正長(かなさしのとねりまさなが)・小県郡権少領外正八位下 他国舎人藤雄等並授、借外従五位下 とあります。里俗伝によると、埴科郡の郡司の筆頭・大領の金刺舎人正長が大穴郷にいたということです。そして、斎場橋を渡って祭壇への口、土口から斎場山へ登り祭祀を執り行ったということです。

斎場山古墳は、「墳墓の中心に南南東方向に、長さ5m、幅約2mの窪地ができていて、主体部の盗掘壙であることが明瞭である。」と岩野村誌には記してあります。さらに、「墳盗掘壙の状況から察すると、縦長のもので、壁石を取り除いた跡の散乱がないことから、粘土郭ではなかったかと考えられるが、詳細は不明というほかない。」とありますが、上杉謙信が本陣とした時に石室を壊した可能性もあると考えます。陣所を作るには石が必要ですから。天城山の坂山古墳も清野氏が天城砦を作る時に壊したのかもしれません。

斎場山古墳や天城山(てしろやま)の円墳は、土口将軍塚古墳よりも新しいものです。大室古墳群のように渡来人のものかもしれません。また、前記のように、斎場山古墳の西側の斜面には、円形の塚が七基並んでいます。これらは、円墳に近い最も大きなもの以外は、まだ発掘されたことがないと思います。会津比売神社があったかもしれない御陵願平と合わせて学術調査が行われるといいなと思います。

会津比売命は、『会津比売神社御由緒』によると建五百建命の妻とされますが、『松代町史』には、諏訪大社祭神建御名方命(たけみなかたのみこと)の次男熊野出速雄命(くまのいずはやおのみこと)の女とも書かれています。この記述は曖昧ですが、御子ということのようです。また、『會津比賣神社御由緒』には、土口将軍塚古墳が会津比売命の墳墓と書かれていますが、建五百建命の古墳とされる森将軍塚古墳と築造が100年ほど違うので、妻とするとつじつまが合いません。

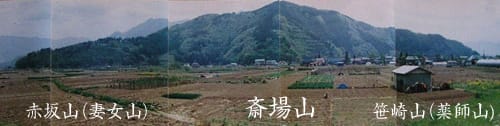

また、天城山の坂山古墳が出速雄命の、斎場山古墳が会津比売命の墳墓という説もありますが、いずれも推測の域を出るものではありません。斎場山は、『甲陽軍鑑』に誤って西條山と書かれたことで、間違った漢字で有名になってしまいました。それをなんとかしたいと考えた松代藩が、斎場山で祭祀を行ったとされる建五百建命の妻ということで、妻女山と命名したのでしょう。しかも、その新しい山名は、明治になると斎場山から下の赤坂山へと移ってしまいました。

このように斎場山は、非常に数奇な運命を辿った山なのです。

というわけで、現在斎場山を国土地理院の地形図に掲載してもらうべく活動中です。妻女山は?と思われた方もおられるでしょうが、既に地元でも赤坂山を妻女山と呼んで100年以上経つので、妻女山は現行のままでいいということなのです。妻女山の詳細は、妻女山(斎場山)について研究した私の特集ページ「「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について」をぜひご覧ください。