ここのところずっとPCの前から離れられない日が続いていました。重いアプリを使う時はできませんが、そんな時にBGMでよく聴いていたのが、YouTubeで聴ける熊木杏里の歌でした。カーテンを開けると斎場山の紅葉が輝いています。資生堂やユニクロ、京王線のCMなどでお馴染みの彼女の歌声ですが、実は同じ旧埴科郡の出身だったと知ったのはつい最近でした。

彼女は、自分で作詞作曲もする所謂シンガーソングライターです。その少しハスキーな澄んだ声と、琴線に触れるような詩が、細かな神経を使う作業にはなんとも心地よいのです。その豊かな感性のルーツが、「熊木杏里 故郷更埴に帰る」を観て分かりました。杏里という名前なので、あんずの名産地・森の出身なのかなと思いましたが、山を越えた埴生小学校に通ったそうです。ムービーのバックにもしなの鉄道(旧信越線)や冠着山、有明山が出てきます。森に限らず松代藩の領地だった集落には杏の木がたくさんありますからね。彼女は10歳まで更埴(現在の千曲市)にいたそうですが、自分の歌の素地はここ(山)にあると言い切っています。彼女の感性を育んだ信州の自然に乾杯です。

その彼女が愛してやまない信州の里山ですが、通っていた小学校が遠足で登る山が、東にある有明山です。北の中腹には東日本最大の森将軍塚古墳があります。戸隠がパワースポットとして脚光を浴びていますが、古代科野国の初代大王の墳墓といわれている森将軍塚古墳や、この地の産土神の墳墓といわれている斎場山古墳や皆神山の小丸山古墳も強力なパワースポットですよ。そういう場所に古代の人々は古墳を造ったのです。有明山がある南北に連なる長い山並みを五里ケ峯山脈(五一山脈)といいますが、そこをトレックしたルポはこちらです。有明山と古墳は3ページ目に出てきます。また、ムービーにも映っていた彼女の故郷の西にある山は、冠着山(姥捨山)といい、姨捨伝説と鑑月の名所です。こちらも登ったことがあるかもしれません。そのトレッキング・ルポはこちらです。彼女を育んだ信州の里山の自然と歴史がご覧戴けると思います。

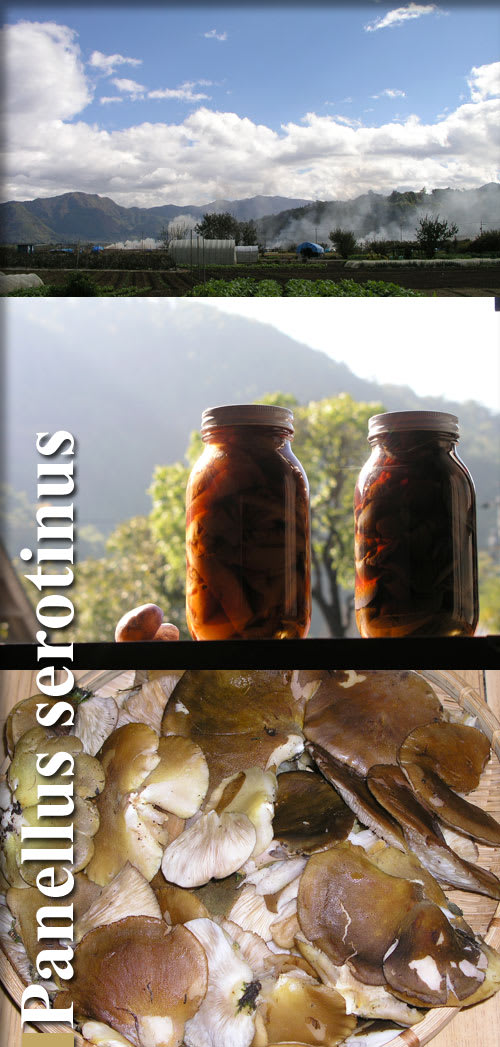

さて、そんな彼女の歌を聴いていたら、たまらなく山に行きたくなりました。昼休みに車を飛ばして妻女山へ。最短距離を登り山に入りました。森は落葉松の落葉が始まって陽に照らされた地面がオレンジ色に染まっています。キノコも落葉松の針のような葉の下に隠れています。この時期になるとキノコも少なくなり、枯れ葉の下に隠れてしまうので、いわゆるシロを知らないと採ることは不可能です。森の切り株に天然の大きなエノキダケを見つけました。エノキダケの人工栽培は松代で始まったのですが、その松代の里山に天然のエノキダケがあることを知って採取に来る人はほとんどいないでしょう。その姿は、栽培ものしか知らない人にはエノキダケに見えないでしょう。

暖冬なんでしょうね。30分ほどの間に、エノキダケ、ムキタケ、ヒラタケ、シイタケ、ムラサキシメジが採れました。思わぬ大収穫でした。これらは酒、味醂、醤油、出汁で煮つけて信州の郷土料理蕎麦の「おにかけ」のトッピングになりました。真冬にキノコ狩りするのは、松代でも私ぐらいかもしれませんが、春までエノキダケが採れます。去年もでしたが、年末まで熊が歩き回っています。3月の中旬にはもう冬眠開けしています。熊の場合、正確には冬眠ではなく冬ごもりなんだそうです。冬でも暖かい日などには起きて歩き回る事もあるそうです。去年は12月26日に陣場平で足跡を見ています。この冬は餌不足なので、徘徊があるかもしれません。ヤマコウバシなどを除いて落葉が全て終わると、冬毛に変わったニホンカモシカに遭遇する事も多くなります。

君の名前/熊木杏里

長野電鉄屋代線90年 24.4kmの思い出 ありがとう屋代線 熊木杏里

星を追う子ども~Hello Goodbye & Hello〔熊木杏里〕【歌詞付】HD

彼女の歌は、私のYouTubeのお気に入りに何曲か入れてあります。

★その他の信州のトレッキングルポは、フォトドキュメントの手法で綴るトレッキング・フォトレポート【MORI MORI KIDS(低山トレッキング・フォトレポート)】をご覧ください。最新作の虫倉山では、北アルプスの大パノラマを掲載しています。

★古代のパワースポット・妻女山(斎場山)について研究した私の特集ページ「「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について」。「きつつき戦法とは」、「武田別動隊経路図」など。このブログでも右下で「妻女山」での検索していただくとたくさん記事がご覧いただけます。

彼女は、自分で作詞作曲もする所謂シンガーソングライターです。その少しハスキーな澄んだ声と、琴線に触れるような詩が、細かな神経を使う作業にはなんとも心地よいのです。その豊かな感性のルーツが、「熊木杏里 故郷更埴に帰る」を観て分かりました。杏里という名前なので、あんずの名産地・森の出身なのかなと思いましたが、山を越えた埴生小学校に通ったそうです。ムービーのバックにもしなの鉄道(旧信越線)や冠着山、有明山が出てきます。森に限らず松代藩の領地だった集落には杏の木がたくさんありますからね。彼女は10歳まで更埴(現在の千曲市)にいたそうですが、自分の歌の素地はここ(山)にあると言い切っています。彼女の感性を育んだ信州の自然に乾杯です。

その彼女が愛してやまない信州の里山ですが、通っていた小学校が遠足で登る山が、東にある有明山です。北の中腹には東日本最大の森将軍塚古墳があります。戸隠がパワースポットとして脚光を浴びていますが、古代科野国の初代大王の墳墓といわれている森将軍塚古墳や、この地の産土神の墳墓といわれている斎場山古墳や皆神山の小丸山古墳も強力なパワースポットですよ。そういう場所に古代の人々は古墳を造ったのです。有明山がある南北に連なる長い山並みを五里ケ峯山脈(五一山脈)といいますが、そこをトレックしたルポはこちらです。有明山と古墳は3ページ目に出てきます。また、ムービーにも映っていた彼女の故郷の西にある山は、冠着山(姥捨山)といい、姨捨伝説と鑑月の名所です。こちらも登ったことがあるかもしれません。そのトレッキング・ルポはこちらです。彼女を育んだ信州の里山の自然と歴史がご覧戴けると思います。

さて、そんな彼女の歌を聴いていたら、たまらなく山に行きたくなりました。昼休みに車を飛ばして妻女山へ。最短距離を登り山に入りました。森は落葉松の落葉が始まって陽に照らされた地面がオレンジ色に染まっています。キノコも落葉松の針のような葉の下に隠れています。この時期になるとキノコも少なくなり、枯れ葉の下に隠れてしまうので、いわゆるシロを知らないと採ることは不可能です。森の切り株に天然の大きなエノキダケを見つけました。エノキダケの人工栽培は松代で始まったのですが、その松代の里山に天然のエノキダケがあることを知って採取に来る人はほとんどいないでしょう。その姿は、栽培ものしか知らない人にはエノキダケに見えないでしょう。

暖冬なんでしょうね。30分ほどの間に、エノキダケ、ムキタケ、ヒラタケ、シイタケ、ムラサキシメジが採れました。思わぬ大収穫でした。これらは酒、味醂、醤油、出汁で煮つけて信州の郷土料理蕎麦の「おにかけ」のトッピングになりました。真冬にキノコ狩りするのは、松代でも私ぐらいかもしれませんが、春までエノキダケが採れます。去年もでしたが、年末まで熊が歩き回っています。3月の中旬にはもう冬眠開けしています。熊の場合、正確には冬眠ではなく冬ごもりなんだそうです。冬でも暖かい日などには起きて歩き回る事もあるそうです。去年は12月26日に陣場平で足跡を見ています。この冬は餌不足なので、徘徊があるかもしれません。ヤマコウバシなどを除いて落葉が全て終わると、冬毛に変わったニホンカモシカに遭遇する事も多くなります。

君の名前/熊木杏里

長野電鉄屋代線90年 24.4kmの思い出 ありがとう屋代線 熊木杏里

星を追う子ども~Hello Goodbye & Hello〔熊木杏里〕【歌詞付】HD

彼女の歌は、私のYouTubeのお気に入りに何曲か入れてあります。

★その他の信州のトレッキングルポは、フォトドキュメントの手法で綴るトレッキング・フォトレポート【MORI MORI KIDS(低山トレッキング・フォトレポート)】をご覧ください。最新作の虫倉山では、北アルプスの大パノラマを掲載しています。

★古代のパワースポット・妻女山(斎場山)について研究した私の特集ページ「「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について」。「きつつき戦法とは」、「武田別動隊経路図」など。このブログでも右下で「妻女山」での検索していただくとたくさん記事がご覧いただけます。