1月最後の日曜は久しぶりによく晴れて気温も緩みました。以前から行きたいと思っていて叶わなかった信州の鎌倉と呼ばれる塩田平の拙書でも紹介している独鈷山の麓にある由緒ある寺社や美術館巡りに出かけました。

国道403号を西へ。土口水門から千曲川越しに見る仁科三山。左から爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、右に山頂だけ見える五竜岳。千曲川の濃い青が印象的ですが、今年は鴨がほとんど見られないのが気がかりです。

(左)(中)まず最初に訪れたのは、中禅寺。仁王堂の金剛力士像。平安時代後期、平清盛の発願で作られたとか。(右)中禅寺薬師堂。中尊寺金色堂と同じ阿弥陀堂様式で、鎌倉時代初期の建造で関東中部で最古の木造建築です。本尊の薬師如来坐像、木造神将立像とともに国の重要文化財に指定されています。ということは、金剛力士像の方が古いのですね。

(左)次に向かったのは、真田昌幸・信之も信仰した塩野神社。杉並木の奥に佇む本殿。(中)神社の配置図。(右)特に名称はなかったのですが、中には昔に御神木だったと思われる欅の大木の根元部分と、花火を打ち上げるのに使われた大筒が。

(左)上諏訪社。(中)下諏訪社。(右)独鈷山から流れる清流に神橋の太鼓橋。近所から春の例祭の練習でしょうか、軽やかな太鼓の音が聞こえてきました。

珍しい二階建ての楼閣造の拝殿と奥に流造の本殿。祭神は、素盞嗚尊(スサノオノミコト)・少名彦命(スクナヒコナ)・大己貴命(オオナムチノミコト:大国主命)。拝殿は棟札により寛保3年(1743)。本殿は寛延3年(1750)棟札。大工は上田房山の大工棟梁、末野忠兵衛。

創立年月は不明。当初鎮座の地は独鈷山(1266m)の鷲ケ峰に祀る。現在も奥社が鎮座。白鳳元年4月出雲大社より分霊を勘請。永禄11年(1568)4月武田信玄社領十貫文。天正15年(1587)真田昌幸七貫文を寄附。元文年間(1736-41)塩野の本号に復帰。明治6年44月村社。明治28年9月郷社。明治40年神饌幣帛料供進社。

(左)(中)本殿の両妻面には天女の木彫が施され、妻の虹梁には雲の文様彫刻が見られます。風雪でかなり傷んではいますが、所々に丹塗の赤が見られます。本来は朱色の社だったのでしょう。(右)右の脇障子には竹に虎、左には牡丹に唐獅子。その上の尾垂木には竜の彫刻が施されていますが、この竜が脇障子の上の鉢木を飲み込むという珍しい意匠になっています。

(左)(中)本殿手前の右には白山社、山の神、天満宮社、竜王社などの石祠が。これは南方熊楠が猛反対した明治政府の悪政、合祀令の結果でしょうか。(右)本殿右の建物の内部。

(左)溜池の塩野池から見る拙書でも紹介の子檀嶺岳。山頂は真田の山城です。(中)その先の龍光院へ。弘安五年(1282)塩田城主北条陸奥守入道道祐(北条国時)によって父義政公の菩提を弔うために建立された古刹です。黒門の大欅は幹周り702センチで上田市の指定保存樹木となっています。(右)山門をさらに30mほど登ると、北条義政の慰霊の石塔があります。

(左)龍光院の山門右手に建つ羅漢堂。1282年塩田城主であった北条国時が父・義政の菩提を弔うために龍光院の前身・仙乗寺を開創したのに始まり、1601年龍光院と改め曹洞宗の寺院として再興されたということです。(中)本堂内部。(右)狩野永琳作の屏風。紙本花鳥人物屏風。四季の花鳥と七賢人が六曲一双の十二枚に描かれた大作で永琳の代表作です。永琳は明和4年(1767)前山の保科弥惣右ヱ門の二男として生まれ、江戸の狩野法眼永徳の門に入り類まれな才能を発揮し、師の信頼が厚かったそうです。師に代り京都御所の龍を描き、その完成間際に同門にねたまれ、文化5年(1806)に毒殺されたと伝えられています。

(左)次は独鈷山の一支脈である弘法山の北山麓にある塩田平に鎌倉文化を築いた北条義政(1242-1282)の居城といわれる塩田城跡へ。戦国期は、村上義清が福沢氏をおいて東信濃を統治させていたといいます。中世城郭としては長野県で最大級だとか。(中)発掘調査が行われた居城跡。発掘品は「塩田の館」で見ることができます。(右)三島社。

(左)未完の三重塔で有名な真言宗智山派 独鈷山(獨股山)前山寺(ぜんさんじ)。創建は、弘仁年中(810~823年)弘法大師によるといわれています。未完の三重塔は、前山寺のサイトには、「塔の建立年代は、資料がないのではっきりしないが様式上は室町時代の初期と推定されている」とあります。(中)趣のある本堂。(右)本堂内部。予約すれば名物のくるみおはぎが頂けます。

三重塔は、国の重要文化財。和様・禅宗様の折衷様式。逆光になりますが、背景に独鈷山を借景に観るのが趣があって好きです。

(左)ちょうど正午になり、住職が鐘をつきに来ました。荘厳な鐘の音が幾度も塩田平に響いていました。(中)三重塔の双輪。(右)未完の塔といわれる理由ですが、写真の赤い矢印の箇所に何かを敷設するための切込みが見られることから。さらにその下に突き出ているのは、回廊を作るためのものだったと思われます。建造が中止になったのは、鎌倉幕府の滅亡と関係があるのではと私は考えています。

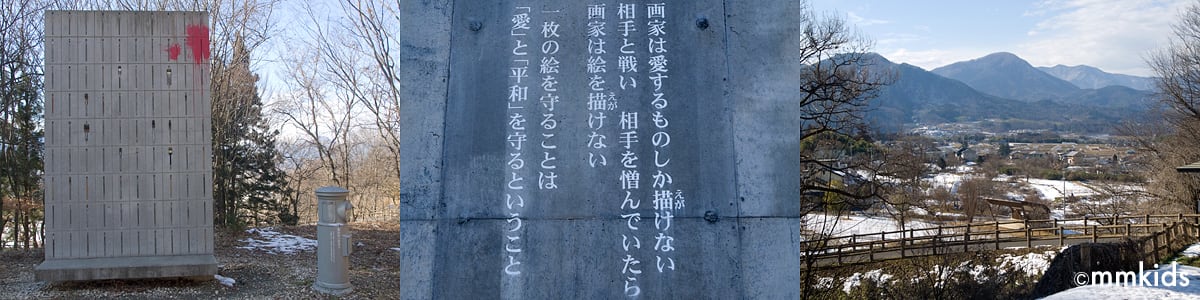

(左)そして、以前から訪れたいと思っていた戦没画学生慰霊美術館「無言館」。(中)戦没画学生の名が刻まれた記憶のパレット。左奥の山は独鈷山。(右)2008年に開館した第二展示館「傷ついた画布のドーム」。ドームの天井に貼られた習作のデッサンが印象的でした。ゆっくりと1時間ほどかけて鑑賞しました。湧いてきたのは哀しみよりも静かで強い怒りでした。己の利益しか考えない戦争屋により、夢や命を理不尽に奪われた若者たち。小4の漢字も書けないでんでん馬鹿首相が、ジャパンハンドラーズの手先となって日本を戦争に巻き込もうとしている現在は本当に危機的な状況です。どんな理由があろうが戦争で幸せになる人などいるはずもないのです。「無言館」ぜひ訪れてください。

◉一度だけでも見てほしい 信州上田「戦没画学生慰霊美術館 無言館」

無言館から見る拙書でも紹介している山々。左から烏帽子岳、東篭ノ登山、西篭ノ登山、水ノ塔山、高峰山、黒斑山、浅間山。

(左)無言館第二展示館「傷ついた画布のドーム」庭の絵筆がはめ込まれたモニュメント。赤いペンキのわけ。右下にあるのは「開かないポスト」。(中)モニュメントの裏。(右)無言館から塩田平を望む。

最後は、生島足島神社へ。月末ですが、初詣の善男善女が大勢参拝に訪れていました。

◉初詣は、信州の鎌倉・上田市塩田平の生島足島神社へ(妻女山里山通信)境内の詳しい説明も。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

国道403号を西へ。土口水門から千曲川越しに見る仁科三山。左から爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳、右に山頂だけ見える五竜岳。千曲川の濃い青が印象的ですが、今年は鴨がほとんど見られないのが気がかりです。

(左)(中)まず最初に訪れたのは、中禅寺。仁王堂の金剛力士像。平安時代後期、平清盛の発願で作られたとか。(右)中禅寺薬師堂。中尊寺金色堂と同じ阿弥陀堂様式で、鎌倉時代初期の建造で関東中部で最古の木造建築です。本尊の薬師如来坐像、木造神将立像とともに国の重要文化財に指定されています。ということは、金剛力士像の方が古いのですね。

(左)次に向かったのは、真田昌幸・信之も信仰した塩野神社。杉並木の奥に佇む本殿。(中)神社の配置図。(右)特に名称はなかったのですが、中には昔に御神木だったと思われる欅の大木の根元部分と、花火を打ち上げるのに使われた大筒が。

(左)上諏訪社。(中)下諏訪社。(右)独鈷山から流れる清流に神橋の太鼓橋。近所から春の例祭の練習でしょうか、軽やかな太鼓の音が聞こえてきました。

珍しい二階建ての楼閣造の拝殿と奥に流造の本殿。祭神は、素盞嗚尊(スサノオノミコト)・少名彦命(スクナヒコナ)・大己貴命(オオナムチノミコト:大国主命)。拝殿は棟札により寛保3年(1743)。本殿は寛延3年(1750)棟札。大工は上田房山の大工棟梁、末野忠兵衛。

創立年月は不明。当初鎮座の地は独鈷山(1266m)の鷲ケ峰に祀る。現在も奥社が鎮座。白鳳元年4月出雲大社より分霊を勘請。永禄11年(1568)4月武田信玄社領十貫文。天正15年(1587)真田昌幸七貫文を寄附。元文年間(1736-41)塩野の本号に復帰。明治6年44月村社。明治28年9月郷社。明治40年神饌幣帛料供進社。

(左)(中)本殿の両妻面には天女の木彫が施され、妻の虹梁には雲の文様彫刻が見られます。風雪でかなり傷んではいますが、所々に丹塗の赤が見られます。本来は朱色の社だったのでしょう。(右)右の脇障子には竹に虎、左には牡丹に唐獅子。その上の尾垂木には竜の彫刻が施されていますが、この竜が脇障子の上の鉢木を飲み込むという珍しい意匠になっています。

(左)(中)本殿手前の右には白山社、山の神、天満宮社、竜王社などの石祠が。これは南方熊楠が猛反対した明治政府の悪政、合祀令の結果でしょうか。(右)本殿右の建物の内部。

(左)溜池の塩野池から見る拙書でも紹介の子檀嶺岳。山頂は真田の山城です。(中)その先の龍光院へ。弘安五年(1282)塩田城主北条陸奥守入道道祐(北条国時)によって父義政公の菩提を弔うために建立された古刹です。黒門の大欅は幹周り702センチで上田市の指定保存樹木となっています。(右)山門をさらに30mほど登ると、北条義政の慰霊の石塔があります。

(左)龍光院の山門右手に建つ羅漢堂。1282年塩田城主であった北条国時が父・義政の菩提を弔うために龍光院の前身・仙乗寺を開創したのに始まり、1601年龍光院と改め曹洞宗の寺院として再興されたということです。(中)本堂内部。(右)狩野永琳作の屏風。紙本花鳥人物屏風。四季の花鳥と七賢人が六曲一双の十二枚に描かれた大作で永琳の代表作です。永琳は明和4年(1767)前山の保科弥惣右ヱ門の二男として生まれ、江戸の狩野法眼永徳の門に入り類まれな才能を発揮し、師の信頼が厚かったそうです。師に代り京都御所の龍を描き、その完成間際に同門にねたまれ、文化5年(1806)に毒殺されたと伝えられています。

(左)次は独鈷山の一支脈である弘法山の北山麓にある塩田平に鎌倉文化を築いた北条義政(1242-1282)の居城といわれる塩田城跡へ。戦国期は、村上義清が福沢氏をおいて東信濃を統治させていたといいます。中世城郭としては長野県で最大級だとか。(中)発掘調査が行われた居城跡。発掘品は「塩田の館」で見ることができます。(右)三島社。

(左)未完の三重塔で有名な真言宗智山派 独鈷山(獨股山)前山寺(ぜんさんじ)。創建は、弘仁年中(810~823年)弘法大師によるといわれています。未完の三重塔は、前山寺のサイトには、「塔の建立年代は、資料がないのではっきりしないが様式上は室町時代の初期と推定されている」とあります。(中)趣のある本堂。(右)本堂内部。予約すれば名物のくるみおはぎが頂けます。

三重塔は、国の重要文化財。和様・禅宗様の折衷様式。逆光になりますが、背景に独鈷山を借景に観るのが趣があって好きです。

(左)ちょうど正午になり、住職が鐘をつきに来ました。荘厳な鐘の音が幾度も塩田平に響いていました。(中)三重塔の双輪。(右)未完の塔といわれる理由ですが、写真の赤い矢印の箇所に何かを敷設するための切込みが見られることから。さらにその下に突き出ているのは、回廊を作るためのものだったと思われます。建造が中止になったのは、鎌倉幕府の滅亡と関係があるのではと私は考えています。

(左)そして、以前から訪れたいと思っていた戦没画学生慰霊美術館「無言館」。(中)戦没画学生の名が刻まれた記憶のパレット。左奥の山は独鈷山。(右)2008年に開館した第二展示館「傷ついた画布のドーム」。ドームの天井に貼られた習作のデッサンが印象的でした。ゆっくりと1時間ほどかけて鑑賞しました。湧いてきたのは哀しみよりも静かで強い怒りでした。己の利益しか考えない戦争屋により、夢や命を理不尽に奪われた若者たち。小4の漢字も書けないでんでん馬鹿首相が、ジャパンハンドラーズの手先となって日本を戦争に巻き込もうとしている現在は本当に危機的な状況です。どんな理由があろうが戦争で幸せになる人などいるはずもないのです。「無言館」ぜひ訪れてください。

◉一度だけでも見てほしい 信州上田「戦没画学生慰霊美術館 無言館」

無言館から見る拙書でも紹介している山々。左から烏帽子岳、東篭ノ登山、西篭ノ登山、水ノ塔山、高峰山、黒斑山、浅間山。

(左)無言館第二展示館「傷ついた画布のドーム」庭の絵筆がはめ込まれたモニュメント。赤いペンキのわけ。右下にあるのは「開かないポスト」。(中)モニュメントの裏。(右)無言館から塩田平を望む。

最後は、生島足島神社へ。月末ですが、初詣の善男善女が大勢参拝に訪れていました。

◉初詣は、信州の鎌倉・上田市塩田平の生島足島神社へ(妻女山里山通信)境内の詳しい説明も。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。