今年最後の三連休に、息子二人とGoToトラベルで別所温泉の上松やに泊まりました。予約は東京で構造計算をしているアーキテクチャーの次男に依頼。私が出した条件は、料理が美味しい宿。それだけです。長男は林業関係の職員で安曇野在住。私は長野市とバラバラなので、色々候補があったのですが、別所温泉に決定。宿は次男が予約してくれました。いつもはツイッターのDMやスカイプなどで交流ですが、忙しい三人が集まれるのは希少なのですが、充実した旅になりました。

ただ、GoToトラベルやGoToイートで補填されるのは税金です。平等ではない。本来ならば、全国民に平等に10万円とか配るべきものです。さらに逆進性で、金持ちには薄く、貧困者には厚く配るべきと思います。米を中心に7年間で世界に血税を400兆円もばらまいた売国奴安倍自公政権を継承した菅自公政権も異常です。必要な融資もあったでしょうが、半分の200兆円もあれば、大学まで教育費は全て無料に、介護保険も無料、年金も今の三倍だってもらえます。それでもお釣りが来る。現政権のコロナウィルスの対策も後手後手で利権まみれ。極めて異常です。

小諸城址懐古園。紅葉は盛りを少し過ぎていましたが、まだまだ美しい。亡き妻と小さかった息子達と訪れたのは、実家に帰省する途中でした。今よりずっと鄙びていました。父が愛飲していた浅間嶽の蔵元を見学したこともありました。

(左)懐古園入り口の三の門。(右)城址内の樹木に不思議な物体。ヤドリギ(宿り木 ・ 宿木 ・ 寄生木)です。他の樹木に寄生し、栄養をもらって育つ植物で、黄色い実をつけます。宿主樹木はエノキ・クリ・アカシデ・ヤナギ類・ブナ・ミズナラ・クワ・サクラなど。キレンジャク・ヒレンジャクなどが食べて、その糞が樹上に落ちて発芽する寄生植物です。古くからヨーロッパでは宗教的に神聖な木とされ幸運を呼ぶ木とされており、クリスマスには宿り木を飾ったり、宿り木の下でキスをすることが許されるといわれています。

(左)燃える紅葉。イロハモミジでしょうか。オオモミジ、ヤマモミジとの区別が難しい。日本に楓は80種類以上あります。(右)鹿嶋神社。信州には鹿島槍ヶ岳がある様に、鹿嶋神社が各所にあります。菅原道真を祀る天満宮も城址にはあります。七五三参りの家族が訪れていました。

天守台から西方の眺め。眼下に千曲川。島崎藤村の『千曲川旅情の歌』の小諸なる古城のほとりが浮かびます。

「千曲川いざよふ波の 岸近き宿にのぼりつ 濁(にご)り酒濁れる飲みて 草枕しばし慰む」の歌詞が心に突き刺さります。

(左)動物園へ。フラミンゴのつがいが向き合うとハート型に。(右)飼育員のおねえさんが面倒を見るミニブタは子供達に人気です。美味しそうと思った私は罰当たりかな。

(左)川上犬のさくら。なんだかたそがれています。やはり野原を駆け回りたいのかな。(右)眼下に遊園地。息子達が幼児の頃、くるくる回る飛行機とか、バッテリーカーに乗りました。大きな遊園地のない信州では、子供達の貴重な遊び場です。小諸義塾記念館へも訪れました。次いで大手門へも。

(左)小諸脇本陣の粂屋(くめや)。北国街道は参勤交代や善光寺参りで使われました。越後からは塩や米、佐渡からは金が江戸に運ばれた重要な道でした。(右)宿泊施設でもあります。こんな宿に宿泊もいいですね。夕食は外食となりますが、こだわりの朝食が美味しそう。国の重要有形文化財です。

(左)昼は小諸市民の定番風車が目印の洋食ダイニング、レストラン車留夢へ。昭和感たっぷり。(右)私は大浅間爆裂ハンバーグを。パンとサラダを添えて。満足。

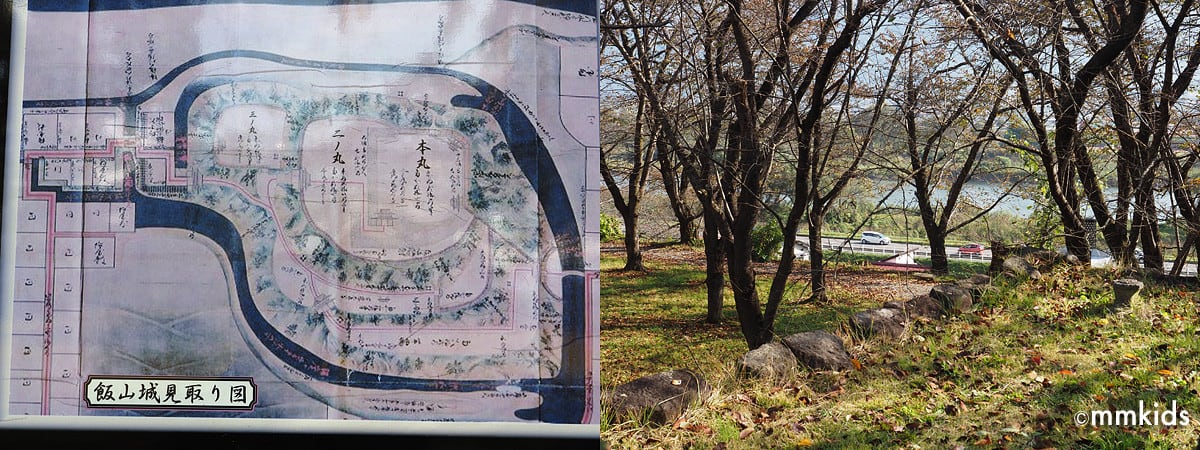

(左)昼食後は、私のリクエストで御代田町にある浅間縄文ミュージアムへ。石棒展。(右)縄文の土偶は女性です。縄文ブームなのでしょうか。新潟県十日町市の十日町博物館の縄文展示も素晴らしいものでした。

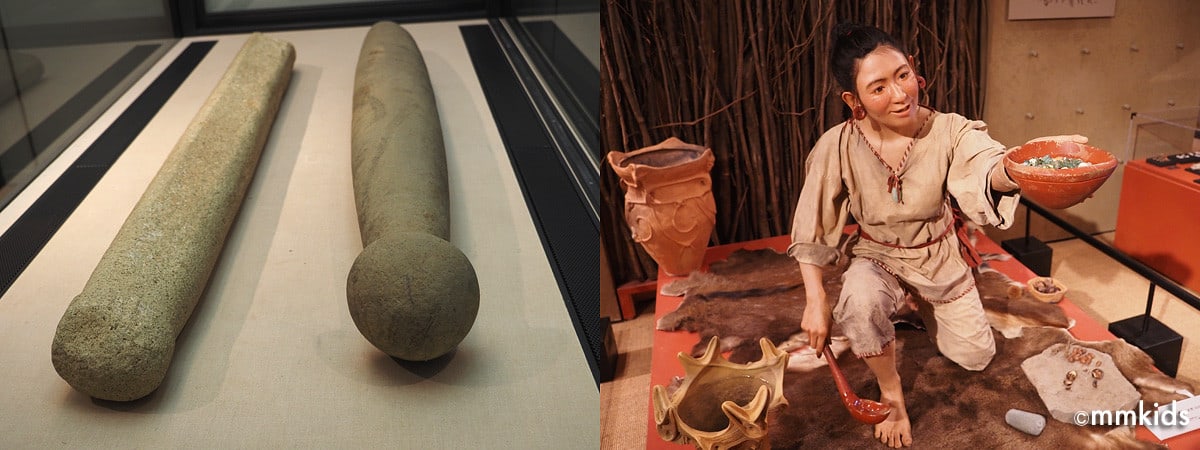

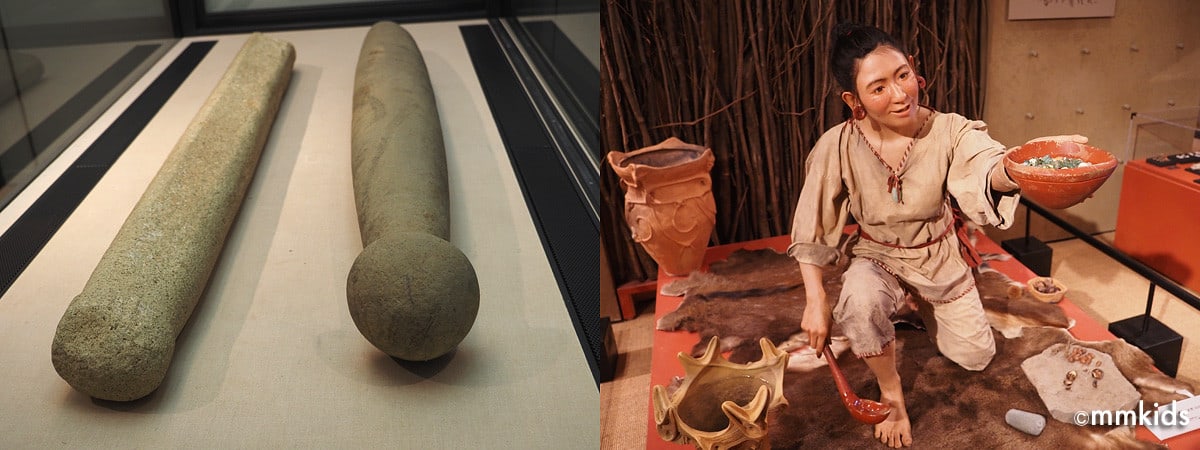

(左)これが石棒。いわゆるチンコ。男根です。しかし、女性が妊婦を表した全身だったりするのに、男はチンコだけですか!? 縄文時代の男の存在理由ってチンコだけだったのでしょうか。参ったなあ。(右)縄文のお母さんがおあがりと差し出す料理。縄文時代は、木の実が多く、雑穀やジビエはその副菜でした。穀物アレルギーがあっても木の実アレルギーを聞かないのは、人類と馴染んだ時間の長さが全く違うからです。ちなみに縄文人は、入れ墨をしていました。その伝統がアイヌや沖縄の古老に残っています。新説では、アイヌの人々は12世紀に難を逃れて大陸から渡ってきたというので、縄文人とは直接関係がないかも知れませんが。

(左)縄文式土器。十日町周囲の遺跡で発掘された火焔型土器が有名ですが、各地で違った様式の土器が発掘されています。最古の縄文土器は、16,500年前です。世界的にみても、縄文時代が1万年以上も続いたのは奇蹟といえるほどのことなのです。この文様は何を表しているのでしょうか。水流の渦巻でしょうか。縄文人の豊かな感性と生命力を感じます。(右)江戸時代の浅間山の大噴火。何度も大噴火し多大な犠牲を出しています。

縄文人の生活再現

これが完全リアル再現とは思いません。なにせ1万年近くも続いたのですから、初期と晩期ではかなり違ったはずです。穀類を栽培したのは後期でしょう。タイムマシンがあったら行ってみたい。

(左)次いで「牛にひかれて善光寺参り」の伝説の舞台となった寺布引観音へ。行基創建という天台宗の名刹、布引山釈尊寺。信濃三十三観音霊場の第29番札所です。駐車場から見上げる圧倒される岩山。観音へは、この左の谷を登ります。(右)幽玄の谷を20分ほど登ると布引観音が。

(左)釈尊寺本堂。(右)手彫りの洞門の先に観音堂。棟札により鎌倉時代の正嘉2年(1258年)の造立と判明しました。部分的には後世に修復がなされています。

(左)観音堂の木鼻の木彫。唐獅子と象。誰の作でしょう。諏訪立川流の感じもしますが。(右)観音堂の内部。自然の岩盤が天井です。本尊は聖観世音菩薩。江戸時代後期に小諸藩主牧野康明によって、現存する堂宇の大半が整備されたものです。

見上げる観音堂。神聖さと不思議なパワーを感じます。古刹巡りが好きな知り合いの歴女に教えてあげたい。たぶん訪れたことはないと思うので。

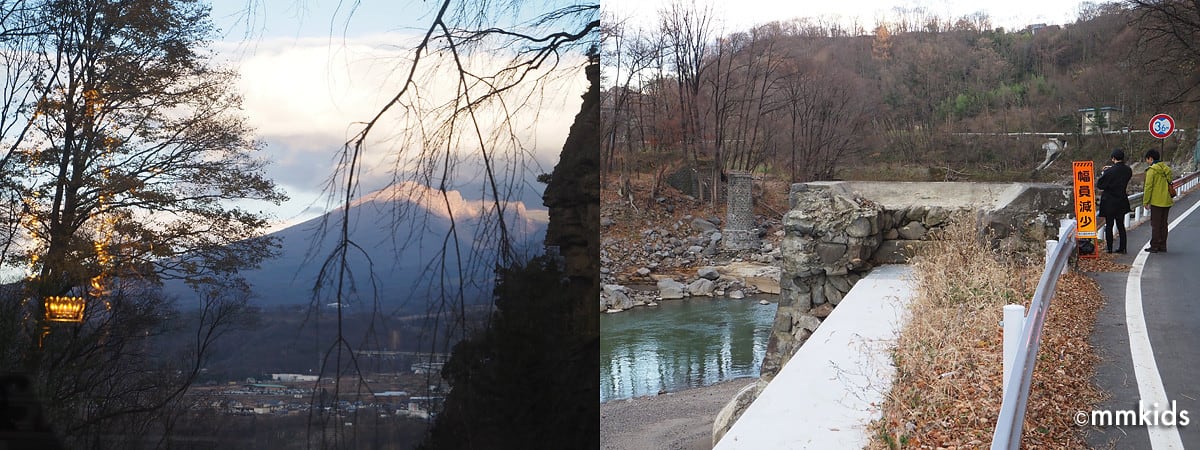

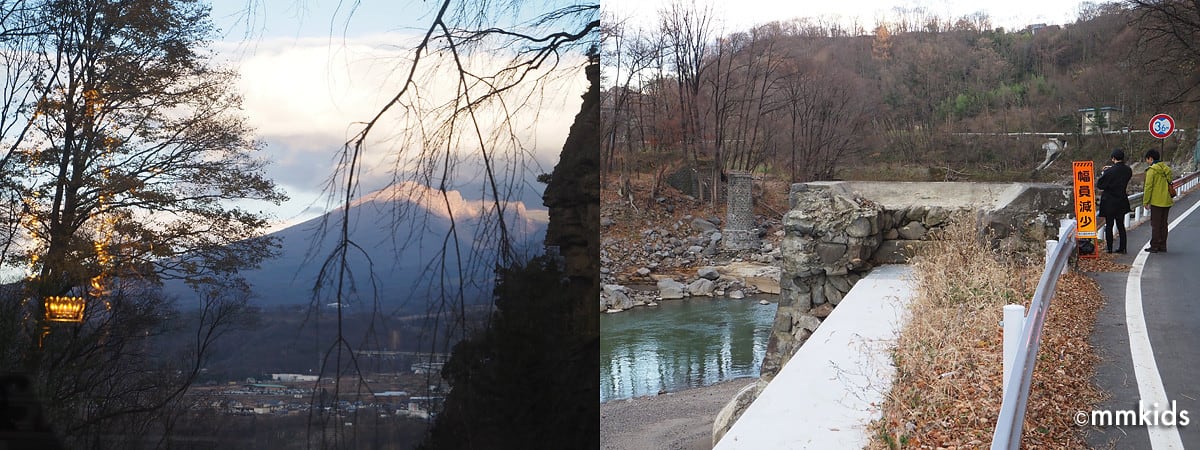

(左)釈尊寺のガラスに映る浅間山。たぞがれ(黄昏・だれぞ彼は)の風情。(右)戻って駐車場から少し下って 布引電気鉄道の橋梁の遺構。1920年からわずか8年で廃線になった線路の遺構。駐車場にはホームの石垣も残っているのですが、目を向ける人はほぼ皆無です。

(左)5時過ぎに別所温泉の上松屋へ。ぬるぬると清少納言が七栗の湯といったともいわれる名湯に入り、楽しみの夕食。目で楽しみ味で喜ぶ品揃え。ひとつひとつが丁寧に作られています。信州産黒毛和牛など地元の食材が楽しめます。数がもの凄いのですが、各量が少ないので少食の私でも充分に満足できました。これに塩田産のコシヒカリや野沢菜漬けなどが付きます。(右)デザートです。シャインマスカットはもちろんですが、リンゴプリンが美味でした。詳細は上松やのサイトで。

(左)翌朝の食事。右上の粕漬けの信州サーモンはヤバい美味しさと次男が。銀鱈や鮭の味噌粕漬は、私も自家製味噌で作りますが、ご飯が進みすぎる君で困りものなんです。息子達も幼い頃から馴染んだ味です。市販のもののように砂糖は使いません。酒粕、信州麹味噌と本味醂のみ。(右)上松や外観。私達が泊まったのは、この背後の別館の8階です。アメニティ、おもてなしいずれも満足できる宿でした。さて、翌日は上田城址に向かいました。お目当ては勝手知ったる城址ではなく、博物館です。それは次の記事で。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

ただ、GoToトラベルやGoToイートで補填されるのは税金です。平等ではない。本来ならば、全国民に平等に10万円とか配るべきものです。さらに逆進性で、金持ちには薄く、貧困者には厚く配るべきと思います。米を中心に7年間で世界に血税を400兆円もばらまいた売国奴安倍自公政権を継承した菅自公政権も異常です。必要な融資もあったでしょうが、半分の200兆円もあれば、大学まで教育費は全て無料に、介護保険も無料、年金も今の三倍だってもらえます。それでもお釣りが来る。現政権のコロナウィルスの対策も後手後手で利権まみれ。極めて異常です。

小諸城址懐古園。紅葉は盛りを少し過ぎていましたが、まだまだ美しい。亡き妻と小さかった息子達と訪れたのは、実家に帰省する途中でした。今よりずっと鄙びていました。父が愛飲していた浅間嶽の蔵元を見学したこともありました。

(左)懐古園入り口の三の門。(右)城址内の樹木に不思議な物体。ヤドリギ(宿り木 ・ 宿木 ・ 寄生木)です。他の樹木に寄生し、栄養をもらって育つ植物で、黄色い実をつけます。宿主樹木はエノキ・クリ・アカシデ・ヤナギ類・ブナ・ミズナラ・クワ・サクラなど。キレンジャク・ヒレンジャクなどが食べて、その糞が樹上に落ちて発芽する寄生植物です。古くからヨーロッパでは宗教的に神聖な木とされ幸運を呼ぶ木とされており、クリスマスには宿り木を飾ったり、宿り木の下でキスをすることが許されるといわれています。

(左)燃える紅葉。イロハモミジでしょうか。オオモミジ、ヤマモミジとの区別が難しい。日本に楓は80種類以上あります。(右)鹿嶋神社。信州には鹿島槍ヶ岳がある様に、鹿嶋神社が各所にあります。菅原道真を祀る天満宮も城址にはあります。七五三参りの家族が訪れていました。

天守台から西方の眺め。眼下に千曲川。島崎藤村の『千曲川旅情の歌』の小諸なる古城のほとりが浮かびます。

「千曲川いざよふ波の 岸近き宿にのぼりつ 濁(にご)り酒濁れる飲みて 草枕しばし慰む」の歌詞が心に突き刺さります。

(左)動物園へ。フラミンゴのつがいが向き合うとハート型に。(右)飼育員のおねえさんが面倒を見るミニブタは子供達に人気です。美味しそうと思った私は罰当たりかな。

(左)川上犬のさくら。なんだかたそがれています。やはり野原を駆け回りたいのかな。(右)眼下に遊園地。息子達が幼児の頃、くるくる回る飛行機とか、バッテリーカーに乗りました。大きな遊園地のない信州では、子供達の貴重な遊び場です。小諸義塾記念館へも訪れました。次いで大手門へも。

(左)小諸脇本陣の粂屋(くめや)。北国街道は参勤交代や善光寺参りで使われました。越後からは塩や米、佐渡からは金が江戸に運ばれた重要な道でした。(右)宿泊施設でもあります。こんな宿に宿泊もいいですね。夕食は外食となりますが、こだわりの朝食が美味しそう。国の重要有形文化財です。

(左)昼は小諸市民の定番風車が目印の洋食ダイニング、レストラン車留夢へ。昭和感たっぷり。(右)私は大浅間爆裂ハンバーグを。パンとサラダを添えて。満足。

(左)昼食後は、私のリクエストで御代田町にある浅間縄文ミュージアムへ。石棒展。(右)縄文の土偶は女性です。縄文ブームなのでしょうか。新潟県十日町市の十日町博物館の縄文展示も素晴らしいものでした。

(左)これが石棒。いわゆるチンコ。男根です。しかし、女性が妊婦を表した全身だったりするのに、男はチンコだけですか!? 縄文時代の男の存在理由ってチンコだけだったのでしょうか。参ったなあ。(右)縄文のお母さんがおあがりと差し出す料理。縄文時代は、木の実が多く、雑穀やジビエはその副菜でした。穀物アレルギーがあっても木の実アレルギーを聞かないのは、人類と馴染んだ時間の長さが全く違うからです。ちなみに縄文人は、入れ墨をしていました。その伝統がアイヌや沖縄の古老に残っています。新説では、アイヌの人々は12世紀に難を逃れて大陸から渡ってきたというので、縄文人とは直接関係がないかも知れませんが。

(左)縄文式土器。十日町周囲の遺跡で発掘された火焔型土器が有名ですが、各地で違った様式の土器が発掘されています。最古の縄文土器は、16,500年前です。世界的にみても、縄文時代が1万年以上も続いたのは奇蹟といえるほどのことなのです。この文様は何を表しているのでしょうか。水流の渦巻でしょうか。縄文人の豊かな感性と生命力を感じます。(右)江戸時代の浅間山の大噴火。何度も大噴火し多大な犠牲を出しています。

縄文人の生活再現

これが完全リアル再現とは思いません。なにせ1万年近くも続いたのですから、初期と晩期ではかなり違ったはずです。穀類を栽培したのは後期でしょう。タイムマシンがあったら行ってみたい。

(左)次いで「牛にひかれて善光寺参り」の伝説の舞台となった寺布引観音へ。行基創建という天台宗の名刹、布引山釈尊寺。信濃三十三観音霊場の第29番札所です。駐車場から見上げる圧倒される岩山。観音へは、この左の谷を登ります。(右)幽玄の谷を20分ほど登ると布引観音が。

(左)釈尊寺本堂。(右)手彫りの洞門の先に観音堂。棟札により鎌倉時代の正嘉2年(1258年)の造立と判明しました。部分的には後世に修復がなされています。

(左)観音堂の木鼻の木彫。唐獅子と象。誰の作でしょう。諏訪立川流の感じもしますが。(右)観音堂の内部。自然の岩盤が天井です。本尊は聖観世音菩薩。江戸時代後期に小諸藩主牧野康明によって、現存する堂宇の大半が整備されたものです。

見上げる観音堂。神聖さと不思議なパワーを感じます。古刹巡りが好きな知り合いの歴女に教えてあげたい。たぶん訪れたことはないと思うので。

(左)釈尊寺のガラスに映る浅間山。たぞがれ(黄昏・だれぞ彼は)の風情。(右)戻って駐車場から少し下って 布引電気鉄道の橋梁の遺構。1920年からわずか8年で廃線になった線路の遺構。駐車場にはホームの石垣も残っているのですが、目を向ける人はほぼ皆無です。

(左)5時過ぎに別所温泉の上松屋へ。ぬるぬると清少納言が七栗の湯といったともいわれる名湯に入り、楽しみの夕食。目で楽しみ味で喜ぶ品揃え。ひとつひとつが丁寧に作られています。信州産黒毛和牛など地元の食材が楽しめます。数がもの凄いのですが、各量が少ないので少食の私でも充分に満足できました。これに塩田産のコシヒカリや野沢菜漬けなどが付きます。(右)デザートです。シャインマスカットはもちろんですが、リンゴプリンが美味でした。詳細は上松やのサイトで。

(左)翌朝の食事。右上の粕漬けの信州サーモンはヤバい美味しさと次男が。銀鱈や鮭の味噌粕漬は、私も自家製味噌で作りますが、ご飯が進みすぎる君で困りものなんです。息子達も幼い頃から馴染んだ味です。市販のもののように砂糖は使いません。酒粕、信州麹味噌と本味醂のみ。(右)上松や外観。私達が泊まったのは、この背後の別館の8階です。アメニティ、おもてなしいずれも満足できる宿でした。さて、翌日は上田城址に向かいました。お目当ては勝手知ったる城址ではなく、博物館です。それは次の記事で。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。