妻女山への行き方です。長期休暇になると、当ブログや妻女山(斎場山)について研究した私の特集ページ「「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について」へ検索で訪れる方が急増します。そこで、主な検索キーワードに従って、妻女山(旧赤坂山)と斎場山(旧妻女山)、ならびに上杉謙信が陣城を建てたと伝わる陣場平への行き方を説明します。写真と地図を照合してご覧ください。

『甲陽軍鑑』にある川中島合戦の「西條山(さいじょうざん)」とは、「斎場山(さいじょうざん)」のことです。妻女山(さいじょざん)は、江戸時代に松代藩により命名された俗名です。それも本来は斎場山のことを指したのですが、昭和47年の地形図改定の時に、国土地理院が誤って下の赤坂山を妻女山と表記してしまい、それが定着してしまいました。国土地理院のこういう間違いは全国に多々あり、しかもほとんど修正されません。

妻女山を斎場山ともいうと書いてあるサイトがありますが間違い。斎場山が妻女山と改名され、尚かつ名称が誤って赤坂山に移ったのです。ですから戦国時代の「さいじょうざん」とは「斎場山」のことなのです。決して現在の展望台のある妻女山のことではありません。ほとんどの歴史家や小説家は、この事実を知らずに考証したり本を書いています。つまり、全てデタラメになってしまうのです。

訪れたほとんどの方が、現在の妻女山展望台で、ここが謙信本陣か。低いな狭いな嘘だなと言って帰ってしまいます(笑)。ぜひ、本当の妻女山(斎場山)や陣場平まで足を運んでください。トレッキング・インストラクターとして生態系や歴史の講演もしていますので、請われれば参上つかまつります。啄木鳥戦法の検証はこちらをご高覧ください。

◉川中島合戦と山名についての考察。斎場山と妻女山まとめ。(妻女山里山通信)リンク集です。これを読めば、地名の変遷やマスコミや行政がどう地名を扱ってきたかが見えてきます。

・松代の長野IC、屋代の更埴ICいずれからも国道403号線に入り、赤坂橋西の妻女山入り口から高速をくぐって妻女山へ舗装路を登ります。大型車不可。

・妻女山入り口を入り、高速をくぐって右折するとすぐに「上杉謙信槍尻ノ泉」。冬期はこのカーブが凍結するのでトンネル手前に駐車。徒歩で。毎冬JAFの世話になる車両あり。

・妻女山入り口から距離600mを登ると、展望台と松代招魂社のある妻女山(411m)。トイレもあります。戦国時代は赤坂山と呼ばれたところです。さらに50m程進むと、十数台止められる駐車場があります。斎場山や陣場平へは、この駐車場の奥から右の林道を登ります。

・斎場山(旧妻女山)と陣場平(謙信陣城跡)への行き方。駐車場の奥から右の林道へ入ります。2WD不可。雨後、冬期は通行不可。6つ目のカーブまですれ違いほぼ不可。近年、大雨で深い溝ができています。

・分岐の長坂峠までは、6つのカーブがあります。駐車場から長坂峠までの距離は約700m。徒歩で10~20分。

・カーブ間の距離は短く、6つめのカーブの後は尾根に沿って250mほどゆるく登ると長坂峠(東風越)。

・長坂峠から斎場山への行き方。峠を右へ。一端下って急坂を登るとすぐに右手に山頂が見えます。落葉期は長坂峠からすぐ目の前に見えます。

・右の標識のすぐ上が斎場山山頂(512.8m)。山頂は円墳で、斎場山古墳。頂上標識の五量眼塚古墳は誤った俗名です。上杉謙信が第四次川中島合戦の際に本陣としたと伝わる場所です。地元では、下の411mを妻女山(老人は今も赤坂山と言います)、512.8mを本当の妻女山と古くから呼んでいました。里俗伝では、この上で謙信は、楯を敷き周囲に陣幕を張り床几を置き、謡に興じ、自ら鼓を打ったといわれています。妻女山は江戸時代につけられた俗名で、本名は斎場山です。

・長坂峠から陣場平への行き方。峠を左へ林道を250m程歩きます。

・右カーブの手前で左に踏み後があるので、そこを距離にして50mほど登ると開けます。国土地理院の菱形基線測点が見えたら、そこが陣場平。中央の立ち枯れの木に「陣場平」と書いてあります。妻女山駐車場から陣場平までは、約1kmです。

・陣場平は、夏期は薮になりますが、落葉期には下の写真の様な広大な平地が見られます。『甲陽軍鑑』の編者といわれる小幡景憲彩色『河中島合戰圖』(狩野文庫)では、この陣場平と思われる位置に、七棟の陣小屋が描かれています。また、菱形基線測点があるため、地理マニアも訪れます。

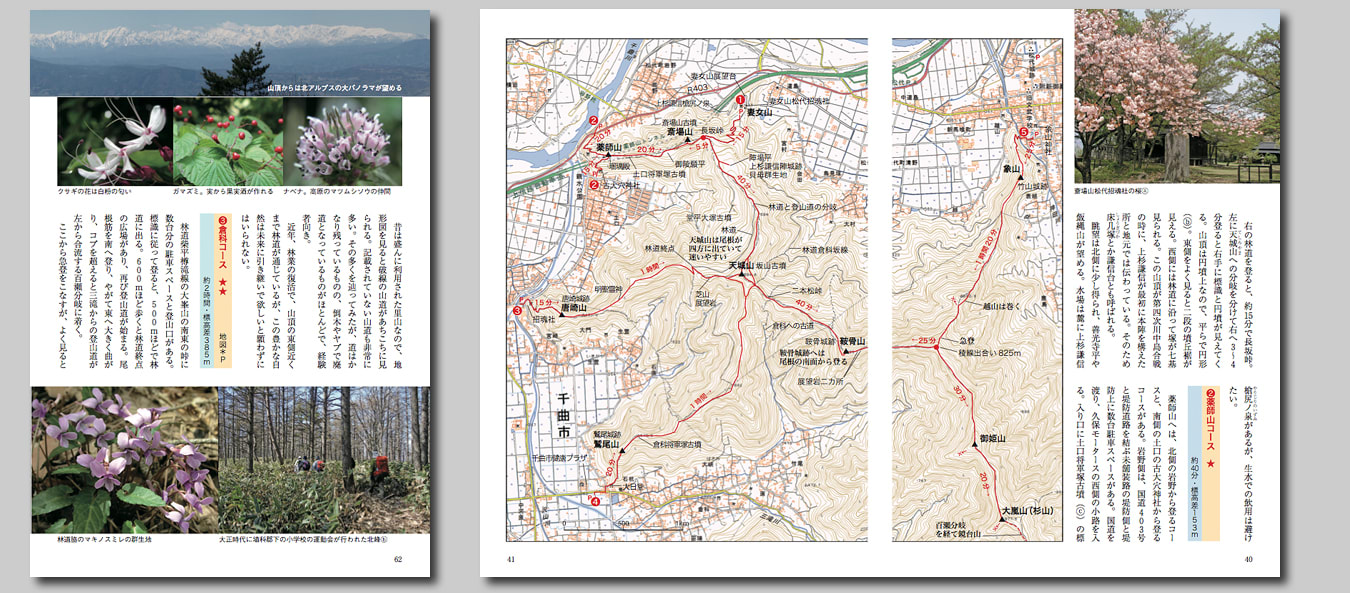

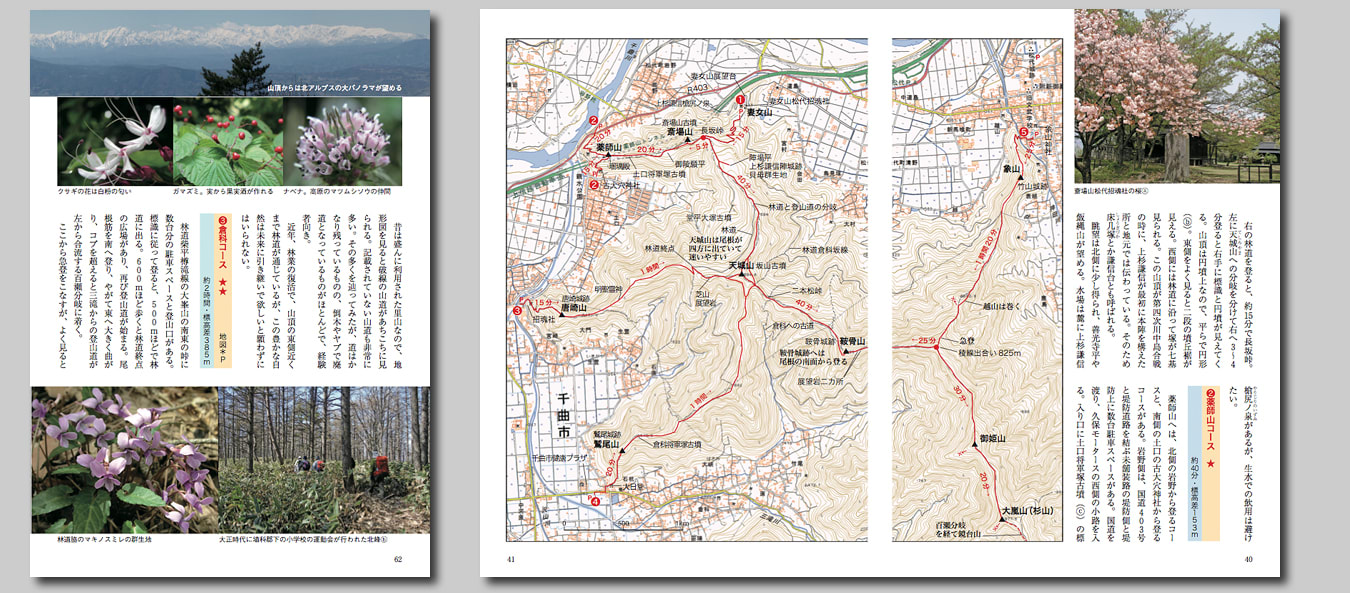

・妻女山、斎場山、陣場平の地図(上が北)。数字の1~6は、写真のカーブの番号です。

地図は、国土地理院の長野 信濃松代を部分使用。長野電鉄は廃線。サイクリング道路に生まれ変わる予定。自転車で山城や古墳巡りができるようになります。

地図は、国土地理院の長野 信濃松代を部分使用。長野電鉄は廃線。サイクリング道路に生まれ変わる予定。自転車で山城や古墳巡りができるようになります。

・陣場平への小径を行かず林道を登ると、天城山・堂平大塚古墳という大きな標識が立っています。右へ下ると大塚古墳ですが、ログハウスもあるKさんの私有地なのでひと声かけてください。不在の時はマナーを守って見学してください。標識を直進すると天城山登山口で、天城山を経由して鞍骨城跡や鏡台山まで行けます。鞍骨城跡までは標識が整備されています。歴史マニアに人気の鞍骨城跡は、特に晩秋と早春は熊鈴必須です。また本郭上は展望があまりよくありませんが、東へ20mほど行くと、一畳ほどの展望岩が二つ並んでいます。妻女山駐車場から鞍骨城跡までは、約3km。鏡台山までは、約8kmです。

・妻女山駐車場の林道入り口にある案内看板。熊鈴はあった方がいいです。秋は特にスズメバチに注意。黒い服は危険。運が悪ければ月の輪熊に、運が良ければニホンカモシカに出遭えます。いずれも私有地なので、マナーを守ってください。実は、この案内看板のある林道入口のロープを張った森はうちの山で、週末などは私がよく山仕事をしています。お気軽に声をかけてください。これまでも歴史マニアや歴女など大勢の方を斎場山や陣馬平へ案内しています。もちろん無料です。できますれば下記の本をお買い上げください(笑)。斎場山や陣馬平、鞍骨城跡への行き方の詳しい地図や歴史解説も載っています。『真田丸』関連の山もたくさん載っています。

・千曲川の岩野橋と赤坂橋の間の堤防上から撮影した妻女山-斎場山。陣場平は長坂峠の向こう側になります。

・赤坂橋寄りの堤防上から撮影した妻女山-斎場山。この位置からは、陣場平や清野氏の鞍骨城跡や天城城跡が見えます。鞍骨城跡は、尾根上に高さ約50mの古城がそびえる山城マニア必見の遺構です。

・松代城跡(海津城跡)から撮影した妻女山から天城山(てしろやま)経由で鞍骨城跡(くらぼねじょうせき)への尾根。登山道は、ほぼ尾根の稜線近くを通っています。鉄塔の手前に、駒止めと呼ばれる深い空堀があり、鉄塔の左に二つの空堀があります。妻女山駐車場から鞍骨城跡までは、約90~100分です。

週末は妻女山や陣場平辺りで里山保全や撮影をしていることもあります。左の写真が私です。出会ったらお気軽に声をかけてください。登り口の登山ノートにもお気軽に書き込んでください。拙書のパンフレットも遠慮なくお持ち帰りください。

◉この妻女山や鞍骨山も掲載の拙書『信州の里山トレッキング東北信編』川辺書林が好評発売中。平安堂やAmazonで。カラー668枚の写真とコース地図。レアなバリエーション・コースも。

◆妻女山登山口の上杉謙信槍尻ノ泉から妻女山(さいじょざん)経由で斎場山(さいじょうざん)に立ち寄り、陣場平、堂平大塚古墳、天城山(てしろやま)から清野氏の鞍骨城跡へ。帰路は象山へ下った花めぐりのトレッキングルポです。

仲間の歌うフォークソングがBGMです。

★妻女山(斎場山)の歴史については、「「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について」。をご覧ください。「きつつき戦法とは」、「武田別動隊経路図」などリンク記事も豊富です。

このブログでもページの右上で「妻女山」や「斎場山」、「川中島合戦」、「科野」などでブログ内検索していただくとたくさん記事がご覧いただけます。主に古代科野国と戦国時代、幕末から明治維新にかけての記事がご覧頂けます。

★川中島合戦と山名についての考察。斎場山と妻女山まとめ。関連記事のリンク集も。

★妻女山山系の自然については、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。蝶の写真はこちらにたくさんあります。

★ネイチャーフォトのスライドショーやムービーは、【Youtube-saijouzan】をご覧ください。粘菌やオオムラサキ、ニホンカモシカのスライドショー、トレッキングのスライドショーがご覧頂けます。

秋の茶臼山トレッキングで、インストラクターをする予定ですが、絵図など使ってミニ講演をする予定です。講演や原稿依頼などご希望がありましたらご連絡ください。(追記:2014年に信州山の達人のひとりに選ばれました。長野県シニア大学で、スライドを使った里山講座も好評でした。自治体や企業、クラブの講演もしています。)

★追記

『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)では、妻女山から斎場山や陣場平、鞍骨城跡への行き方を写真と地図(下記)で詳しく説明しています。長野県内の平安堂書店さんや蔦屋書店さんでお求め頂けます。東京は銀座の長野県のアンテナショップ「銀座NAGANO しあわせ信州シェアスペース」でも。最近は、首都圏から信州の里山に登りに来る人も増えています。こちらのAmazonのページからも買えます。他の通販サイトでも。しかし、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいと思っています。

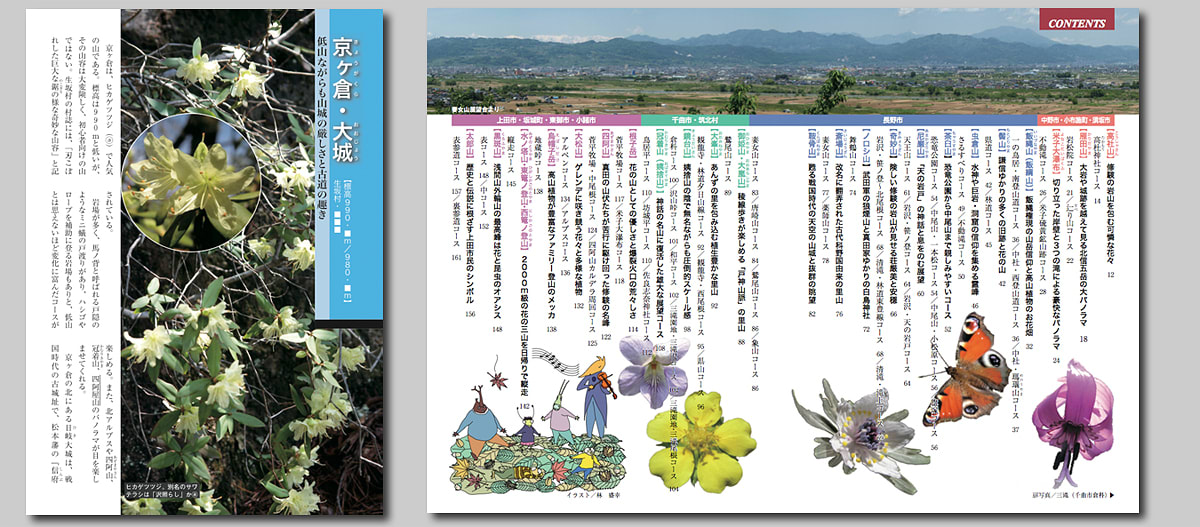

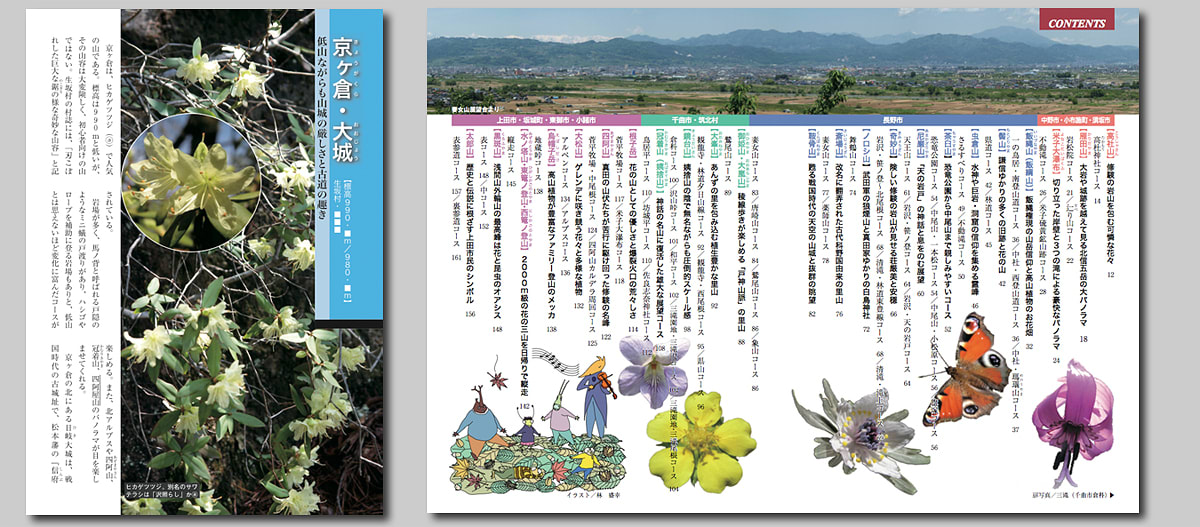

表紙カバーは、青木村の子檀嶺岳(こまゆみだけ)です。ルビがないととても読めない山名ですが、その由来や歴史についても本文では詳しく書いています。単なる山登りのガイドではなく、生態系や歴史、里人のその山に対する想いなどについても記しています。それを抜きにしては里山の魅力は半減します。豊富な写真と合わせて、観ても読んでも面白い本になっていると思います。最近増えている山ガールや女性のハイカーにも楽しんでもらえるように、可愛いイラストを入れたり、美しい山野草の花のマクロ写真もたくさん入れました。もちろん、ベテランの藪山好き男性にもきっと満足していただける変態コースも入れてあります(笑)。体力のある方には、23キロというロングコースもあります。

扉は、千曲市倉科の三滝の最上部にある三の滝。真夏でも水温が10度と低く、爽風が吹き、気持ちのいい谷です。ここから三滝沢を詰めて、鏡台山まで約2時間半。標識も整備された登山道があります。冬は、条件が揃えば美しい氷爆が見られます。

目次のパノラマ写真は、長野市南部の妻女山展望台からのもの。本文中には、特殊な技法で写真を6~10枚つないだパノラマ写真が、何枚も掲載してあります。目次に掲載された山は、38座。山名索引には78座載っています。コースは74と豊富です。ファミリーを含めた超初心者向けのコースから、一般向け、経験者向け、あるいはバリエーションルートが好きな藪山好き向け、体力の要るロングコースと、バリエーションも豊富です。

各山の紹介は、まず歴史から始まり、自然の生態系へ。コースの紹介でも、歴史や生態系などにも触れています。ハイカーだけでなく、歴史好き、山野草好き、昆虫好き、サイクリストやトレランの人たちにも役に立つ本だと思います。また、山へは登れないけれども山が好きな人、山に登れない日などに読んでいただけると幸いです。

地図は、国土地理院の承認を得て私が描き起こしました。コースは縮尺の関係上、必ずしも厳密ではありませんが、必要以上に情報を入れ過ぎると、重要なポイントを見落とす恐れがあるので、できるだけシンプルにを心がけました。よって、所要時間は基本的には、登りのみを記しています。また、車で行かれる人が多いので、駐車スペースを必ず記しています。山名については、自然地名は貴重な文化財産との考えから、できるだけ記するようにしました。山名というのは、必ずしもひとつではないので、可能な限りそれらも本文中に記しました。

本文中には、私が撮影した様々な写真が豊富です(なんと668点)。パノラマ写真だけでなく、花(145点)や蝶などの昆虫、野生動物や地衣類、菌類から粘菌まで。コースの重要なポイントの写真を載せているのも特徴です。コース写真などは、本文と記号でリンクしているので、照らしあわせて読んで頂くと状況が分かりやすいと思います。もちろん季節によって変わりますが。

この猛暑に信州といえども里山はさすがにきついですね。でも人気の蓼科山、黒斑山、水ノ塔山、東篭ノ登山、四阿山、根子岳などの亜高山も掲載しています。登らなくても高山植物や蝶などの写真も豊富なので、高原散策にも役に立つと思います。山名の由来や歴史なども記しているので、歴史マニアの方にもお勧めです。

コラムは、10本入れていますが、実はこれが結構肝なんです。いずれもこのブログで非常にアクセスの多いものを再構成してリライトしたものです。意外な驚きや発見があると思います。

「怪しくも美しい粘菌も宇宙船地球号の乗組員(上の写真)」「みすずかる信濃の国の鉄バクテリアがずくを出す」「イカリモンガってなにもんだ」「猫にマタタビ、熊に石油」「「森の哲人」ニホンカモシカの好奇心」「オオムラサキの悲劇」などなど。長野県シニア大学の講座でも反応や評判がよかった話です。ホームページでは、ホール・マウンテン・カタログと記していますが、隅から隅まで里山の魅力が、ぎっしりと詰まった本に仕上がったと思っています。

長野でのシニア大学の講座も大好評でした。来週の月曜日と金曜日には、松本のシニア大学で2時間の講座をしますが、そこでも里山の素晴らしさと共に危機を、そしてこの本の紹介もさせていただきます。里山ブームですが、里山を総体的に記したビジュアル豊富な本というのは、ありませんでした。そう言う意味でも多くの人達にお読みいただきたいと思っています。

◉里山の歴史や自然に関するフォトエッセイやルポ、講演などを承ります。お問い合せは、左上のメッセージを送るから直接メールを送って下さい。

『甲陽軍鑑』にある川中島合戦の「西條山(さいじょうざん)」とは、「斎場山(さいじょうざん)」のことです。妻女山(さいじょざん)は、江戸時代に松代藩により命名された俗名です。それも本来は斎場山のことを指したのですが、昭和47年の地形図改定の時に、国土地理院が誤って下の赤坂山を妻女山と表記してしまい、それが定着してしまいました。国土地理院のこういう間違いは全国に多々あり、しかもほとんど修正されません。

妻女山を斎場山ともいうと書いてあるサイトがありますが間違い。斎場山が妻女山と改名され、尚かつ名称が誤って赤坂山に移ったのです。ですから戦国時代の「さいじょうざん」とは「斎場山」のことなのです。決して現在の展望台のある妻女山のことではありません。ほとんどの歴史家や小説家は、この事実を知らずに考証したり本を書いています。つまり、全てデタラメになってしまうのです。

訪れたほとんどの方が、現在の妻女山展望台で、ここが謙信本陣か。低いな狭いな嘘だなと言って帰ってしまいます(笑)。ぜひ、本当の妻女山(斎場山)や陣場平まで足を運んでください。トレッキング・インストラクターとして生態系や歴史の講演もしていますので、請われれば参上つかまつります。啄木鳥戦法の検証はこちらをご高覧ください。

◉川中島合戦と山名についての考察。斎場山と妻女山まとめ。(妻女山里山通信)リンク集です。これを読めば、地名の変遷やマスコミや行政がどう地名を扱ってきたかが見えてきます。

・松代の長野IC、屋代の更埴ICいずれからも国道403号線に入り、赤坂橋西の妻女山入り口から高速をくぐって妻女山へ舗装路を登ります。大型車不可。

・妻女山入り口を入り、高速をくぐって右折するとすぐに「上杉謙信槍尻ノ泉」。冬期はこのカーブが凍結するのでトンネル手前に駐車。徒歩で。毎冬JAFの世話になる車両あり。

・妻女山入り口から距離600mを登ると、展望台と松代招魂社のある妻女山(411m)。トイレもあります。戦国時代は赤坂山と呼ばれたところです。さらに50m程進むと、十数台止められる駐車場があります。斎場山や陣場平へは、この駐車場の奥から右の林道を登ります。

・斎場山(旧妻女山)と陣場平(謙信陣城跡)への行き方。駐車場の奥から右の林道へ入ります。2WD不可。雨後、冬期は通行不可。6つ目のカーブまですれ違いほぼ不可。近年、大雨で深い溝ができています。

・分岐の長坂峠までは、6つのカーブがあります。駐車場から長坂峠までの距離は約700m。徒歩で10~20分。

・カーブ間の距離は短く、6つめのカーブの後は尾根に沿って250mほどゆるく登ると長坂峠(東風越)。

・長坂峠から斎場山への行き方。峠を右へ。一端下って急坂を登るとすぐに右手に山頂が見えます。落葉期は長坂峠からすぐ目の前に見えます。

・右の標識のすぐ上が斎場山山頂(512.8m)。山頂は円墳で、斎場山古墳。頂上標識の五量眼塚古墳は誤った俗名です。上杉謙信が第四次川中島合戦の際に本陣としたと伝わる場所です。地元では、下の411mを妻女山(老人は今も赤坂山と言います)、512.8mを本当の妻女山と古くから呼んでいました。里俗伝では、この上で謙信は、楯を敷き周囲に陣幕を張り床几を置き、謡に興じ、自ら鼓を打ったといわれています。妻女山は江戸時代につけられた俗名で、本名は斎場山です。

・長坂峠から陣場平への行き方。峠を左へ林道を250m程歩きます。

・右カーブの手前で左に踏み後があるので、そこを距離にして50mほど登ると開けます。国土地理院の菱形基線測点が見えたら、そこが陣場平。中央の立ち枯れの木に「陣場平」と書いてあります。妻女山駐車場から陣場平までは、約1kmです。

・陣場平は、夏期は薮になりますが、落葉期には下の写真の様な広大な平地が見られます。『甲陽軍鑑』の編者といわれる小幡景憲彩色『河中島合戰圖』(狩野文庫)では、この陣場平と思われる位置に、七棟の陣小屋が描かれています。また、菱形基線測点があるため、地理マニアも訪れます。

・妻女山、斎場山、陣場平の地図(上が北)。数字の1~6は、写真のカーブの番号です。

地図は、国土地理院の長野 信濃松代を部分使用。長野電鉄は廃線。サイクリング道路に生まれ変わる予定。自転車で山城や古墳巡りができるようになります。

地図は、国土地理院の長野 信濃松代を部分使用。長野電鉄は廃線。サイクリング道路に生まれ変わる予定。自転車で山城や古墳巡りができるようになります。・陣場平への小径を行かず林道を登ると、天城山・堂平大塚古墳という大きな標識が立っています。右へ下ると大塚古墳ですが、ログハウスもあるKさんの私有地なのでひと声かけてください。不在の時はマナーを守って見学してください。標識を直進すると天城山登山口で、天城山を経由して鞍骨城跡や鏡台山まで行けます。鞍骨城跡までは標識が整備されています。歴史マニアに人気の鞍骨城跡は、特に晩秋と早春は熊鈴必須です。また本郭上は展望があまりよくありませんが、東へ20mほど行くと、一畳ほどの展望岩が二つ並んでいます。妻女山駐車場から鞍骨城跡までは、約3km。鏡台山までは、約8kmです。

・妻女山駐車場の林道入り口にある案内看板。熊鈴はあった方がいいです。秋は特にスズメバチに注意。黒い服は危険。運が悪ければ月の輪熊に、運が良ければニホンカモシカに出遭えます。いずれも私有地なので、マナーを守ってください。実は、この案内看板のある林道入口のロープを張った森はうちの山で、週末などは私がよく山仕事をしています。お気軽に声をかけてください。これまでも歴史マニアや歴女など大勢の方を斎場山や陣馬平へ案内しています。もちろん無料です。できますれば下記の本をお買い上げください(笑)。斎場山や陣馬平、鞍骨城跡への行き方の詳しい地図や歴史解説も載っています。『真田丸』関連の山もたくさん載っています。

・千曲川の岩野橋と赤坂橋の間の堤防上から撮影した妻女山-斎場山。陣場平は長坂峠の向こう側になります。

・赤坂橋寄りの堤防上から撮影した妻女山-斎場山。この位置からは、陣場平や清野氏の鞍骨城跡や天城城跡が見えます。鞍骨城跡は、尾根上に高さ約50mの古城がそびえる山城マニア必見の遺構です。

・松代城跡(海津城跡)から撮影した妻女山から天城山(てしろやま)経由で鞍骨城跡(くらぼねじょうせき)への尾根。登山道は、ほぼ尾根の稜線近くを通っています。鉄塔の手前に、駒止めと呼ばれる深い空堀があり、鉄塔の左に二つの空堀があります。妻女山駐車場から鞍骨城跡までは、約90~100分です。

週末は妻女山や陣場平辺りで里山保全や撮影をしていることもあります。左の写真が私です。出会ったらお気軽に声をかけてください。登り口の登山ノートにもお気軽に書き込んでください。拙書のパンフレットも遠慮なくお持ち帰りください。

◉この妻女山や鞍骨山も掲載の拙書『信州の里山トレッキング東北信編』川辺書林が好評発売中。平安堂やAmazonで。カラー668枚の写真とコース地図。レアなバリエーション・コースも。

◆妻女山登山口の上杉謙信槍尻ノ泉から妻女山(さいじょざん)経由で斎場山(さいじょうざん)に立ち寄り、陣場平、堂平大塚古墳、天城山(てしろやま)から清野氏の鞍骨城跡へ。帰路は象山へ下った花めぐりのトレッキングルポです。

仲間の歌うフォークソングがBGMです。

★妻女山(斎場山)の歴史については、「「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について」。をご覧ください。「きつつき戦法とは」、「武田別動隊経路図」などリンク記事も豊富です。

このブログでもページの右上で「妻女山」や「斎場山」、「川中島合戦」、「科野」などでブログ内検索していただくとたくさん記事がご覧いただけます。主に古代科野国と戦国時代、幕末から明治維新にかけての記事がご覧頂けます。

★川中島合戦と山名についての考察。斎場山と妻女山まとめ。関連記事のリンク集も。

★妻女山山系の自然については、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。蝶の写真はこちらにたくさんあります。

★ネイチャーフォトのスライドショーやムービーは、【Youtube-saijouzan】をご覧ください。粘菌やオオムラサキ、ニホンカモシカのスライドショー、トレッキングのスライドショーがご覧頂けます。

秋の茶臼山トレッキングで、インストラクターをする予定ですが、絵図など使ってミニ講演をする予定です。講演や原稿依頼などご希望がありましたらご連絡ください。(追記:2014年に信州山の達人のひとりに選ばれました。長野県シニア大学で、スライドを使った里山講座も好評でした。自治体や企業、クラブの講演もしています。)

★追記

『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)では、妻女山から斎場山や陣場平、鞍骨城跡への行き方を写真と地図(下記)で詳しく説明しています。長野県内の平安堂書店さんや蔦屋書店さんでお求め頂けます。東京は銀座の長野県のアンテナショップ「銀座NAGANO しあわせ信州シェアスペース」でも。最近は、首都圏から信州の里山に登りに来る人も増えています。こちらのAmazonのページからも買えます。他の通販サイトでも。しかし、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいと思っています。

表紙カバーは、青木村の子檀嶺岳(こまゆみだけ)です。ルビがないととても読めない山名ですが、その由来や歴史についても本文では詳しく書いています。単なる山登りのガイドではなく、生態系や歴史、里人のその山に対する想いなどについても記しています。それを抜きにしては里山の魅力は半減します。豊富な写真と合わせて、観ても読んでも面白い本になっていると思います。最近増えている山ガールや女性のハイカーにも楽しんでもらえるように、可愛いイラストを入れたり、美しい山野草の花のマクロ写真もたくさん入れました。もちろん、ベテランの藪山好き男性にもきっと満足していただける変態コースも入れてあります(笑)。体力のある方には、23キロというロングコースもあります。

扉は、千曲市倉科の三滝の最上部にある三の滝。真夏でも水温が10度と低く、爽風が吹き、気持ちのいい谷です。ここから三滝沢を詰めて、鏡台山まで約2時間半。標識も整備された登山道があります。冬は、条件が揃えば美しい氷爆が見られます。

目次のパノラマ写真は、長野市南部の妻女山展望台からのもの。本文中には、特殊な技法で写真を6~10枚つないだパノラマ写真が、何枚も掲載してあります。目次に掲載された山は、38座。山名索引には78座載っています。コースは74と豊富です。ファミリーを含めた超初心者向けのコースから、一般向け、経験者向け、あるいはバリエーションルートが好きな藪山好き向け、体力の要るロングコースと、バリエーションも豊富です。

各山の紹介は、まず歴史から始まり、自然の生態系へ。コースの紹介でも、歴史や生態系などにも触れています。ハイカーだけでなく、歴史好き、山野草好き、昆虫好き、サイクリストやトレランの人たちにも役に立つ本だと思います。また、山へは登れないけれども山が好きな人、山に登れない日などに読んでいただけると幸いです。

地図は、国土地理院の承認を得て私が描き起こしました。コースは縮尺の関係上、必ずしも厳密ではありませんが、必要以上に情報を入れ過ぎると、重要なポイントを見落とす恐れがあるので、できるだけシンプルにを心がけました。よって、所要時間は基本的には、登りのみを記しています。また、車で行かれる人が多いので、駐車スペースを必ず記しています。山名については、自然地名は貴重な文化財産との考えから、できるだけ記するようにしました。山名というのは、必ずしもひとつではないので、可能な限りそれらも本文中に記しました。

本文中には、私が撮影した様々な写真が豊富です(なんと668点)。パノラマ写真だけでなく、花(145点)や蝶などの昆虫、野生動物や地衣類、菌類から粘菌まで。コースの重要なポイントの写真を載せているのも特徴です。コース写真などは、本文と記号でリンクしているので、照らしあわせて読んで頂くと状況が分かりやすいと思います。もちろん季節によって変わりますが。

この猛暑に信州といえども里山はさすがにきついですね。でも人気の蓼科山、黒斑山、水ノ塔山、東篭ノ登山、四阿山、根子岳などの亜高山も掲載しています。登らなくても高山植物や蝶などの写真も豊富なので、高原散策にも役に立つと思います。山名の由来や歴史なども記しているので、歴史マニアの方にもお勧めです。

コラムは、10本入れていますが、実はこれが結構肝なんです。いずれもこのブログで非常にアクセスの多いものを再構成してリライトしたものです。意外な驚きや発見があると思います。

「怪しくも美しい粘菌も宇宙船地球号の乗組員(上の写真)」「みすずかる信濃の国の鉄バクテリアがずくを出す」「イカリモンガってなにもんだ」「猫にマタタビ、熊に石油」「「森の哲人」ニホンカモシカの好奇心」「オオムラサキの悲劇」などなど。長野県シニア大学の講座でも反応や評判がよかった話です。ホームページでは、ホール・マウンテン・カタログと記していますが、隅から隅まで里山の魅力が、ぎっしりと詰まった本に仕上がったと思っています。

長野でのシニア大学の講座も大好評でした。来週の月曜日と金曜日には、松本のシニア大学で2時間の講座をしますが、そこでも里山の素晴らしさと共に危機を、そしてこの本の紹介もさせていただきます。里山ブームですが、里山を総体的に記したビジュアル豊富な本というのは、ありませんでした。そう言う意味でも多くの人達にお読みいただきたいと思っています。

◉里山の歴史や自然に関するフォトエッセイやルポ、講演などを承ります。お問い合せは、左上のメッセージを送るから直接メールを送って下さい。