千曲市倉科の最深部にある三滝は、鏡台山北峯の船ケ入を水源とする三滝川にあります。の沢へアイコを求めて訪れました。アイコは、ミヤマイラクサの別名でくせのない美味しい山菜です。但し蟻酸を含んだトゲが無数にあり、これに素手で触れるといつまでも痛みが残ります。

そこでゴムや皮の手袋が必須です。イラクサ、アカソ、カラムシ、カメバヒキオコシなどの似た葉をもつものがあるので間違わないようにしないといけません。葉の大きさや生える場所、色合いなどが違うので一度覚えると間違うことはないと思いますが…。茎の下の方は茹でても固いので、下からしごいて柔らかそうなところからちぎります。

食べ方は、お浸しが最もおすすめですが、和え物や炒めもの、天ぷらにしても美味です。それほど強い風味はないのですが、なんとなく後引きのする味わいです。今回はゆがいておかかと醤油でいただきました。

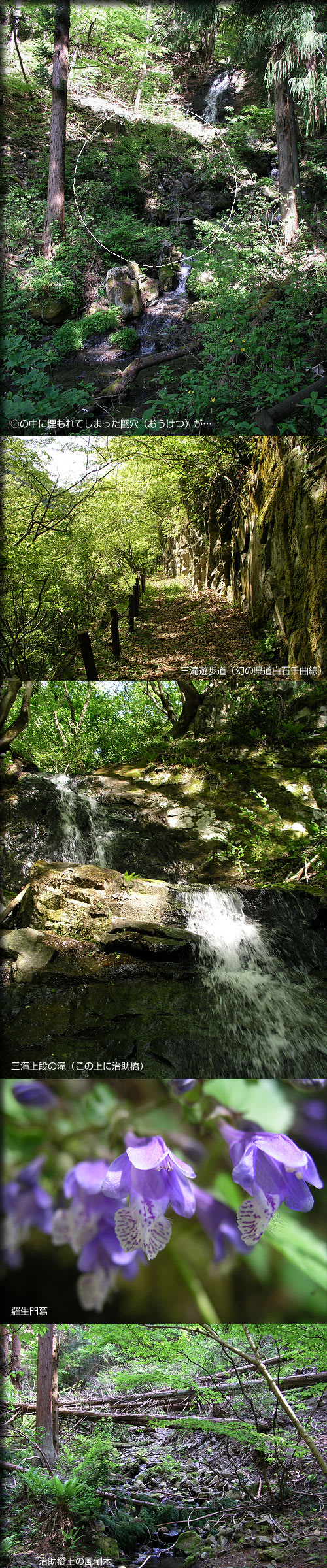

同じ場所にはミズナと呼ばれるウワバミソウもたくさんあったので摘みました。アイコ以上にくせのない味です。他には大きくなったウバユリの葉や、これは食べられませんがヤグルマソウがありました。青紫の花が咲くヤグルマソウはヤグルマギクで、鯉のぼりの矢車に似ている葉のこちらが本当のヤグルマソウです。

渓流沿いには、シロバナオドリコソウも咲き始めていました。

帰りに林道を走ってコーナーを曲がると、目の前に小さな灰色の山羊がいました。よく見ると山羊ではなくてニホンカモシカの子供でした。去年生まれたのでしょうか、近くに母親はいませんでしたが、まだ独り立ちはしていないはずです。四肢を踏ん張ってこちらを興味深そうに見ていましたが、近づいていくと警戒音を発するでもなく突然森に飛び込んで逃げました。といっても少し逃げてはこちらを窺っています。やはり好奇心が旺盛なんですね。

帰路にまわった森への林道に出ると、林道千曲坂城線は土砂崩れで通行止めになっていました。多分女陰の滝と開拓地の間の谷で土砂崩れが起きたのでしょう。よく道路の路肩が崩れて通行止めになる場所です。沢山の谷がひらけて、あんずの里・森の集落が見えると、遠くの山の上には夏ほど発達はしていませんでしたが、入道雲のような雲が涌いてもうすぐ来る夏の兆しを見せていました。山ではハルゼミ、エゾハルゼミも鳴き始めています。

★ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、地衣類、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。

★夏の三滝沢のトレッキングは、フォトドキュメントの手法で綴るトレッキング・フォトレポート【MORI MORI KIDS(低山トレッキング・フォトレポート)】にアップしてあります。ご覧下さい。