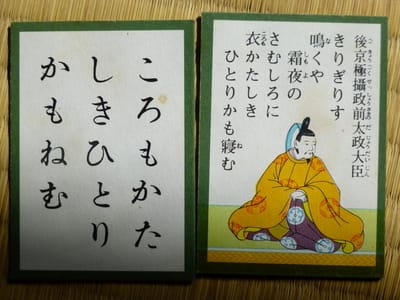

95. おほけなく うき世の民に おほうかな

わが立つ杣に すみ染の袖

前大僧正慈円(サキノダイソウジョウジエン)(1155~1225)

「身の程をわきまえないと言われてもしかたないが、つらいこの世に住む民を祈りで救いたい、比叡山で僧侶として住みはじめた私は。」

慈円は76番作者前関白藤原忠通の子供で、兄の九条兼実(カネザネ)は関白、91番作者後京極摂政前太政大臣藤原良経は甥になります。

4回も天台座主(テンダイザス)となり、更に大僧正という坊主の最高位まで上った人で、偉いとは思いますが、元々身分が高く家柄の良い人が坊主になって、どんどん位が上がっていくことに反発して、親鸞や日蓮は出てきたのでしょうね。

95. アーメンと 奈留島の民に 祈るかな

わが立つ泉に 白色の袖

の民に・かな・わが立つ・に・の袖 14字 同じ

奈留島には今でも教会は三つありますが、実際に毎日ミサなどが行われていて、神父さんも常駐しているのは、この奈留教会だけです。

奈留教会の中庭にあるルルド、聖母マリア出現のフランスのルルドの泉を模した石窟で、カトリック教会にはよく見られます。(私も何故かカトリック系幼稚園の育ちで、園庭にあったルルドのマリア像に小さな手を合わせていました)

前の94番で奈留島の寺を紹介したので、偏らないように、元歌は坊主の歌ですが、今回はなんとか無理矢理キリスト教関連施設の歌に変換してみた、それなりの一首です。

返事

花水木さん:少年時代の葬儀や法事は、なんとなく記憶があいまいで、

それでいて印象的な場面を妙にはっきり覚えていたりしますね。

やりたくないですが、やっぱり儀式は必要かなと思うときもあります。

大雪男さん:この本歌のような歌が良いとは、大人ですねえ。

日本、限りなく通過が困難になりましたが、私は明日のラクビーのイタリア戦のほうが気になります。

和さん:少し検索しましたが、PCで五島TVを見る方法はわかりませんでした。