八瀬大原を抜けて、途中峠を越えて、滋賀県までよく車で行きますが、滋賀に入ってすぐの伊香立(イカダチ)の道路沿いに融神社の看板があって、「なんでここに融神社があるんだろう?」といつも思いながら走っていました。

この辺は融公の荘園があったからでした。

やっと今回この融神社にお参り出来ましたが、綺麗に整備されています。

融公を祀る全国唯一の神社だそうです(滋賀県大津市伊香立)。

源融(ミナモトノトオル)(822~895)は第52代嵯峨天皇と女宮の大原全子(オオハラノゼンシ)との間に産まれた皇子ですが、なんせ嵯峨天皇には50人ほどの子供がいたので、源氏の姓を賜り臣籍に降下しています。

周りの公家が亡くなったり、応天門の変(866年)などで失脚したので、急速に昇進し、左大臣まで上がっています。

三代下になる第57代陽成天皇譲位の時には、自分も次期天皇に成る資格があるとも言ったかどうか、これは藤原基経(モトツネ)に、源氏に降下した後に即位した例はないと阻止されています。

源融の宇治の別邸は、後に藤原氏により平等院になりましたし、鴨川河原近くにあった六条河原院は、みちのく宮城の塩釜を摸した庭園があって、今も枳殻邸(キコクテイ)として残っています。

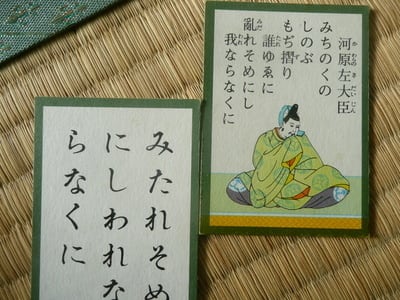

このため融公は、正一位河原左大臣と呼ばれていたそうで、小倉百人一首の14番に和歌が残っています。

又山荘であった栖霞観(セイカカン)は、この嵯峨釈迦堂清凉寺(右京区嵯峨釈迦堂)の境内にありましたし、

この境内に同じくある、以前は御陵とされていた嵯峨天皇・檀林皇后宝塔の横には、源融の墓がありました。

この宝塔が墓所のようです。

嵯峨天皇の子供50人のうち、一番贅沢に生きたようで、「源氏物語」の光源氏のモデルであるとも言われてるのがこの融公です。

返事

花水木さん:傾城(女郎)やまくらの字だけで、

色っぽいと感じた私ですが、句の意味はもひとつ解かってないと思いますよ。

まあ、紅葉を通り越して冬に入った私の姿より、

紅葉の方が良いのは当たり前ですね。