政府が今度の「働き方改革」で「高プロ」(高度プロフェッショナル制度)を導入しようとしています。形だけの残業規制と引き換えに、一部の労働者については、年間104日の休日さえ与えれば、逆にいくらでも残業させる事が出来るようにしようとしているのです。政府の説明では、この制度が適用されるのは、年収1075万円以上の「高度プロフェッショナル職」に従事する労働者に限られるとされています。それに対して、当該職種の定義や適用範囲がアイマイで、年収制限も後でいくらでも引き下げが可能だとして、私も含めて反対しています。

この事は前回の記事でも書きましたが、更にいくつか補足しておきます。「高プロ」は決して特殊な別世界の話ではありません。もし、あなたが「高プロ」対象となり、1075万の年収、年間104日の休日と引き換えに24時間労働の契約を結ばされたとします。その場合の年間総労働時間は(365日-104日)×24時間=6264時間となります。1075万÷6264時間=たった1716円の時給で、死ぬまでこき使われても文句が言えなくなるのです。

時給1716円と聞くと高いように思いますが、月収ベースではわずか30万円に過ぎません。ブラック企業の一見「高賃金」も、実はそんな「固定残業代」込みの給与なのです。「高プロ」と聞いて、プロ野球選手のような働き方を思い浮かべる人もいますが、それよりもむしろ、深夜配送のドライバー、コンビニの名ばかり店長、学校の先生などが「高プロ」の実態に近いです。

例えば、学校にはいまだにタイムカードすら導入されていません。出勤したら出勤簿にハンコを押すだけです。これで、どうやって労働時間の管理が出来ると言うのでしょうか?政府は、「子どもの為なら過労死させられても仕方がない」とでも思っているのでしょうか?昔の「お国の為には戦争で殺されても仕方ない」という発想と、一体どこが違うのでしょうか?

私も、初めはデイトレーダーやプロ野球選手みたいな働き方を「高プロ」だと錯覚していました。しかし、実際はそんな人達だけでなく、深夜バスの運転手やコンビニの名ばかり店長も、「高プロ」に近い形で長時間働かされています。「高度プロフェッショナル」だの何だのとおだてられ、過労死やパワハラ、セクハラを受け入れてしまってはなりません。

それに対して、政府や「高プロ」推進論者は、「嫌だったら高プロ適用を断れば良い」と言います。しかし、既に24時間労働が当たり前となってしまった後で、どうやって断れると言うのでしょうか。最悪クビにされるか、そうならなくても「8時間しか働かないなら、給料も3分の1の10万にする」と言われるのがオチです。それで泣く泣く契約に応じて、過労死させられても自己責任にされたのでは堪りません。そうなってからでは遅いのです。

「24時間労働なぞ現実にはあり得ない」という反論も、余りにもおめでたい態度です。そのあり得ない事が、産業革命時代の英国や、戦前の日本では、公然とまかり通っていました。「女工哀史」「蟹工船」等の当時の小説の中には、そんな話が一杯出て来ます。当時は1日16時間労働が当たり前でした。

今もブラック企業ではそんな状態が続いています。過労自殺に追い込まれたワタミの女性社員は、昼過ぎから翌日の深夜2時、3時まで働かされた挙句に、休日も無償で研修参加を命じられ、研修レポートの提出に追い立てられていました。それが今はまだブラック企業だけに止まっているのは、労働基準法が曲がりなりにも機能しているからです。その労働基準法が、「働き方改革」「高プロ導入」で、更に抜け穴だらけにされようとしています。

「ブラック」ではない普通の企業も、その「ブラック」な本質については、「ブラック企業」と全然変わりません。例えば、以前私が配属されていたスーパーの物流センターでは、スーパーがドーリー(ミニサイズの台車)発注をケチり、ドーリー不足で重いクレート(商品の入ったケース)をカゴ車からドーリーに積み替えなければならなくなった時も、物流センター業務を請け負っている私の勤め先企業は、スーパーに遠慮して何も言えませんでした。

そこで、腰痛の持病を抱えていた私が、遂に思い余って個人加盟の労働組合に入り、ドーリー不足の件で会社と団体交渉する事になりました。その団交の席で総務部長が私に言い放った言葉を私は今も忘れません。「我々は何も法律に違反なぞしていない(労働基準法には重量制限の規定なぞ無い)!」と言い放ったのです。現実には数十キロもあるクレートを1人で積み替えなぞ到底出来ないのに。スーパーへのドーリー発注の依頼や、「2人ペアで作業するように」という危険防止の指示も、事前には一切無く、団交の席で初めて、会社側の人間が、取って付けたように言い出したのです。これでよく事故が起こらなかったものです。

当時使用していたドーリーと積み替え作業の様子。団交で私が取り上げるまで、誰も2人ペアで作業なぞしていなかった。

まだあります。今、私が配属されている物流センターで、ソーター仕分けが行われていた時の事です。当時、仕分けレーンの横で建物改修工事が行われていました。レーンの通路が工事で狭くなっていたにも関わらず、会社からはカゴ車を片付けろ等の危険防止の指示は一切ありませんでした。その中で、ドーリーを運ぶ際に、私が不注意で前の先輩バイトの後足にドーリーを当ててしまい、その先輩バイトから損害賠償を吹っかけられた事がありました。この時も、会社は私の不注意を理由に、労災認定を渋ったのです。

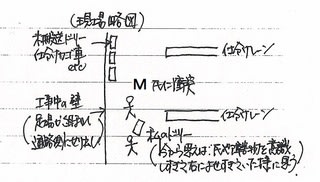

当時の仕分けレーンとドーリー、作業当時の事故現場の見取図。

しかし、故意や飲酒運転等の重過失ならいざ知らず、日常起こり得るちょっとした過失まで個人の責任にされてしまったのでは、労災保険なんて絶対に下る訳ありません。第一、前述の安全管理を怠った会社の責任が、一切不問にされたまま、なぜ私だけの責任にされなければならないのでしょうか?結局この時も、私が組合に掛け合って、ようやく労災が下りる事になりました。

このように、企業の経営者や幹部の保身は昔も今も変わりません。それでも戦前の「女工哀史」や「蟹工船」みたいにならないのは、何度も言いますが、今はまだ曲がりなりにも平和憲法や労働基準法が機能しているからです。その平和憲法や労働基準法も、決して自然に成立した訳ではありません。戦争の犠牲や労働者の闘いの末に、ようやく勝ち取られたものです。それが「無きもの」にされてしまったらどうなるか?再び「女工哀史」や「蟹工船」の悲劇が繰り返される事になるでしょう。そんな事にさせない為にも、前回記事で紹介した「高プロ導入」反対署名に、是非ご協力をお願いします。