今回の臨済宗 妙心寺派 乾徳山 恵林寺訪問は数時間の峠の我が家滞在だけでは物足りないので、それではと数年ぶりでの恵林寺訪問です。

個人的に恵林寺と言えば塩山ですが、思い浮かぶのは夢窓疎石(夢想国師)です。

今回知った快川国師(かいせん)です。誰でも知っている「心頭滅却すれば、火も自ずから涼し」の言葉で知られる、快川国師(快川紹喜:かいせん じょうき、1502年:文亀2年~1582年:天正10年)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての臨済宗妙心寺派の名僧です。(恵林寺HPより引用です。)

説明&解説をアップします。

1 参道の一番奥に駐車スペースがありましたが、戻ってきて一番長く歩く処の駐車場に止めました。塩山では既に多くの銀杏の葉を散らせていました。銀杏の大木に日光が降り注ぐと、これぞ黄金(おうごん)・黄金色(こがねいろ)と感嘆するほどです。

2 イチョウの葉は繊維質が固く丈夫ですから、欅の葉の如く粉々になりません。その為まるで小判を敷き詰めた如くの黄金色の絨毯です。

3 一直線の参道を進み恵林寺の受付に進みます。(今回自分はそれ程意識していないで写真撮影した為、要所が写真に納まっていないようです。今回の此方の門も恵林寺の南の入り口に立つ黒い門・総門かとおもいます。)

4 総門(通称黒門)を進み四脚門(通称赤門)です。家康の再建と伝えられる国の重要文化財です。

5 次に見えてくるのが三門です。この三門はまさしく快川国師がその悲劇に遭った場所に再建されたそうです。

6 三門の向かった左手には「滅却心頭自涼」と右手には「安禅不必須山水」と快川国師の遺偈が書かれています。

7 安禅不必須山水(安禅は必ずしも山水をもちいず)

8 滅却心頭火自涼(心頭を滅却すれば 火も自ずから涼し) 炎に包まれて落命するこの最後の瞬間に、国師が唱えたものだといわれています。

9 開山堂です。三門をくぐって正面に見えるのが甲州市指定文化財の開山堂である。夢窓疎石(むそうそせき)、快川紹喜(かいせんしょうき)、末宗瑞曷(まっしゅうずいかつ)の三像が堂内に安置されている。

10

11

12 武田菱風の明り取りが見えるのが庫裡です。

13

14 庫裡の正面に武田菱的な明り取りから光が入り素敵な風情を醸し出している

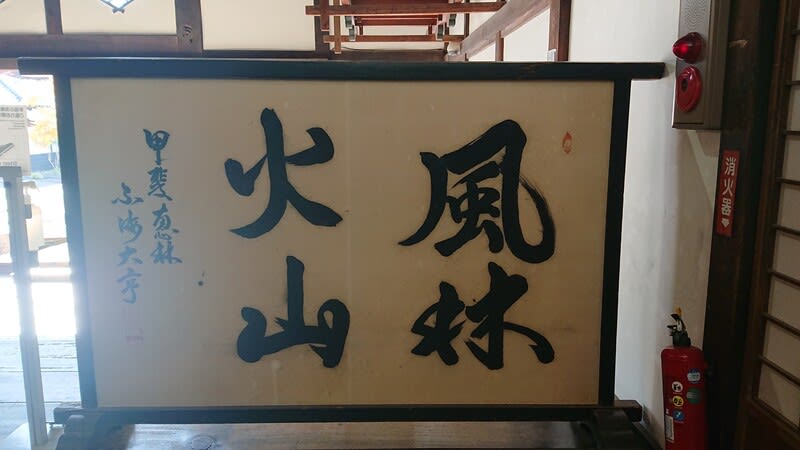

15 武田家と言えば風林火山です。武田信玄が軍旗に用いた「孫子」の句「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」を略称したもの。「疾きこと風の如く、徐かなること林の如く、侵し掠めること火の如く、動かざること山の如し」と読み下します。

16 入り口の梁につるされていた輿ですが、家紋が付いているので何処か分かるかも。大名などが乗る程の高貴な感じは受けませんが、だからと言って町人が乗る駕籠(かご)でもないです。高貴な僧侶が乗る駕籠でしょうか。

17 庫裡の梁は自然に幹が曲がった天然木ですから強度的には強靭です。

18

19

20

21 夢想国師は僧侶であり、造園家でもありましたから日本各地に名庭園を残している内の一つです。恵林寺の方丈庭園です。

22

23

24 次の写真は 柳沢吉保公墓所のものです。HPから引用させて頂きました。 徳川幕府の側用人だった柳沢吉保公の墓所である。正室・定子の墓石も並んでいる。自らの出自が信玄公と同じ甲斐源氏の一族、武川衆であることを強く自負していた吉保公の想いをくんで、柳沢家の大和郡山への転封にあたり、吉保公夫妻の墓所のみ、ここ恵林寺に設けられた。

25

26 武田家はお城を築きませんでした。館の飾られていた武田菱の鬼瓦なのでしょうか❓

27 庫裏の中ではHPに『参禅は別に秘訣なし、唯だ生死の切なるを思ふと・・・』と記されていました。その中は覗けませんが、障子のガラスに反射して秋の色付いた庭園が写っていました。

28

29

30

99