第18回 TOKYO JAZZ FESTIVALの二日目・9/1(日)にC・ロイドのコンサートが行われると、日経新聞に載った。他のステージはSOLD OUTになっているにも拘らず、ロイドのステージは意外にもチケットが残っているようだ。駆け付けたい気持ちは充分だが、この暑さでは・・・・・・・・

ロイドは1938年生まれなのでもう立派なLIVING LEGENDで、「伝説」と言う意味に重きを置けば、ロイドの右に出る者はいない。この辺りの事情について説明はもう要らないであろう。

駆け出しのころ、初めてのジャズ喫茶(しゃんくれーる)で”FOREST FLOWER"(1966年)を聴き、この世界にのめり込んだ記憶は未だ色褪せていない。ミリオン・セラーの大ヒットを記録したとされる「伝説の一枚」ですね。もし、その時、本作を聴かなかったら今日までJAZZを聴き続けられたか、自信はありません。正にロイドは自分にとってJAZZへの「伝道師」です。

そこで有名になる前のCBSのアルバムを2枚。

当時、パジフィック・ジャズのR・ボックはロイドの才能を認めながら、コルトレーンに似過ぎていると、契約を逡巡している隙に、RCAを退社したばかりのG・アヴァキャンはロイドの優れた感性と作曲力に眼を付け、CBSとの契約に漕ぎつけた。経営者とプロデューサーの嗅覚の違いと言っていいでしょう。

リーダー・1stアルバム”DISCOVERY!”(1964年)

アカデミー賞受賞の‘Days Of Wine And Roses’を除き、‘Forest Flower’を始め全て彼のオリジナルで占め、その作曲能力を改めて披露している。 ロイドのインプロヴァイザーとしての評価は、当時、一部からコルトレーン・エピゴーネンと芳しくなかったが、注意深く聴いてみると、その風貌に似て、力強く、豊かな想像力のなかに思索的でメロディアスな側面が感じとられるます。例えば、メンフィスの学校時代からの親友であった故・ブッカー・リトルに捧げられた‘Little Peace’で聴かれるフルート・ソロは、淡々と吹いているようで、リトルへの哀惜が溢れんばかり満ちていて聴きものですし、‘Days Of Wine And Roses’でも、甘くならずリリカルに歌ってる。 なお、メンバーに、新進のピアニスト、D・フリードマンが参加して、本作をより魅力のあるものにしている。これといった目玉はないものの、聴き終った後、不思議に耳に残る秀作です。因みにD・B誌では、四ッ星でした。

2ndの”OF COURES OF COURES”(1965年)

メンバーはG・ザボ(g)、R・カーター(b)、T・ウィリアムズ(ds)のカルテット。ザボはハンガリー生まれでエスニック調のプレイで話題になっており、カーター、ウィリアムズはご存知M・ディビス5に在団中ですが、ボスの体調が優れず、所謂「レイ・オフ」の時、このメンバーで活動してそうです。それにしてもカーター、ウィリアムズを擁するとは、ロイドは既に半端なポジションではない事が証明されていますね。さすがスタジオ・セッションものと違い息の合った演奏はロイドの才能開花の予感が充分です。

ロイドの演奏には他のミュージシャンとは違うSomething Elseを感じながら、言葉で上手く表現できなかったけれど、アヴァキャンはライナー・ノーツで「享楽的・官能的」と表している。なるほど、妙に納得します。

翌1966年9月、キース、マクビー、デジョネットと言う新しい「器」を得たロイドはモンタレー・ジャズ・フェスティバル(Forest Flower)で聴衆を沸かせ、その後短期間ではあるが一世を風靡していった。

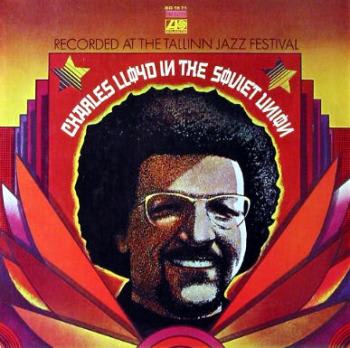

ただ、ロイド・グループの本当の凄さを見せ付けたのは実はこの”IN THE SOVIET UNION”

1967年5月14日、旧ソ連エストニア共和国タリンでの30分以上もスタンディング・オベーションが止まなかったというこれも「伝説」のライブです。

話が横道に逸れますが、この時、グループは内部分裂(ロイド vs. キース・ディジョネット)状態だったそうです。

エヴァンスのあのヴィレッジ・ヴァンガード・ライブもラファロが演奏中、「給料を上げろ」と脅して(笑)いたそうです。

名演の裏には、いろいろな事情が隠されていて、緊張・緊迫・対立と言ったマイナス要素がエネルギーに変換された時、想像を超えた作品が誕生しますね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます