インディアナポリスでちょっとペットが上手いと評判のチンピラがNYに上京したのが1958年、マイルス、ドーハム、ファーマーと言った大先輩やバードを始めとする若手達、そして同い年(二十歳)のモーガンとリトルとtp界は錚錚たる人材に溢れていた。しかも、モーガンは既に何枚も、リトルも同年、初リーダー作を吹き込むという状況に対し、ハバードにはサイドで入る位でこれと言った足あとは見当たらない。

ハバードが頭角を現したのは60年に入ってからで、ドルフィーの初リーダー作「惑星」の相棒に抜擢され、また、BNで初リーダー作”OPEN SESAME"を吹き込み、そして、コールマンの”FREE JAZZ”に起用と、一気に「出遅れ」を詰めた。

彼のキャリアの中で、Columbia時代(1974~1979年)の緩い作品にバッシングする人がいるけれど、CTI時代の成功により、金、地位(常勝マイルスを抜き人気No.1)、女(美人モデルと再婚)、そして名誉(グラミー受賞)等々、全てを手に入れ、成上り者気分でちょっと脇が甘くなるのも不思議ではなく、もう少し広い分野までトライしてみようと野望を持ったのではないかな。V.S.O.P.の他、死後、発掘された音源を聴くと、スタジオものとライブものギャップが大きく、当時、使い分けていたフシが有りますね。

1981年5月2日、ドイツ、VILLINGEN JAZZ FESTIVALでのライブもの。リアルタイムでリリースされている。

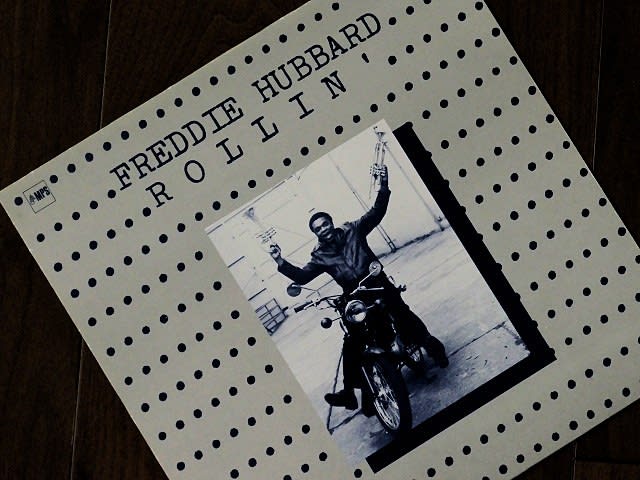

些かシンプル過ぎるカヴァで、何とも無邪気なボーズが微笑ましいけれど、自分を過小評価しているのではないか、とさえ思える。

”One Of Another Kind”、“Here 's That Rainy Day”、”Up Jumped Spring”など代表的なレパートリーを網羅(7曲)し、堂々たる「王道」が繰り広げられ、クオリティの高さがオーディエンスの反応の良さに現れている。

1曲1曲の演奏時間も均して7分弱とコンパクトに仕上げ、ライブにありがちなテンションの不用意な隙を作っていないのも好感が持てます。

一番好きな曲は愛妻にデディケートした”Brigitte”、情感をたっぷり湛えたプレイは絶品です。B・チャイルズのpも良いですね。

詳しくは知りませんが、チャイルズは90年代、グラミー賞を3度?も受賞するほど成長している。あまり語られませんが、ハバードは無名時代のケイブルス、バロンも自分のバンドで育てており、その功績はもっと評価されていい。

ラストのカリプソ・ナンバー”Breaking Point”でビシッと着地を決めるハバード、アンコールの嵐は止まなかった。

ハバード、会心の一枚。

この盤(MPS)の最近の相場は知りませんが、兎に角、入手できて良かったですね。録音もライブものにしては、さすがMPS、Gooなので楽しんで頂けると思います。

良いアルバムを入手されましたね。

the artistry of ・・・はメンバーも魅力的で、中身が濃い秀作と思います。