天正13年(1585)8月に高槻の高山右近は豊臣秀吉より、明石城主として高槻城から移封を

命じられた。当時は現在の明石城は無く船上城が中心であった。

高槻4万石から明石6万石への転勤であり大変な栄転であった。

天正13年(1585)3月、根来僧徒と雑賀衆を討ち、同年6月には長曾我部氏を討った論功。

豊臣秀吉に命ぜられた高山右近は船上(ふなげ)城とそれに伴う城下町を整備しました。

船上城は、城の南には明石海峡を往来する中継地として明石川河口から続く船入(港)を

備え、北には東西交通の大動脈である山陽道が通っており、水陸交通の要の場所に

建てられていました。2019年12月8日、現在も残る船上城の本丸跡と伝わる場所の写真と

船上西公園に設置された説明版の写真を撮ってきましたので紹介します。

上の2枚の写真は船上城の本丸跡 撮影:2019-12-8

以前(2008年)にも写真を撮りブログを作成していますのでブログにリンクしておきます。

上の3枚の写真は過去と現在の船上城跡

出典:現地説明板

船上城跡の現在の住所表示では 明石市新明町9-9

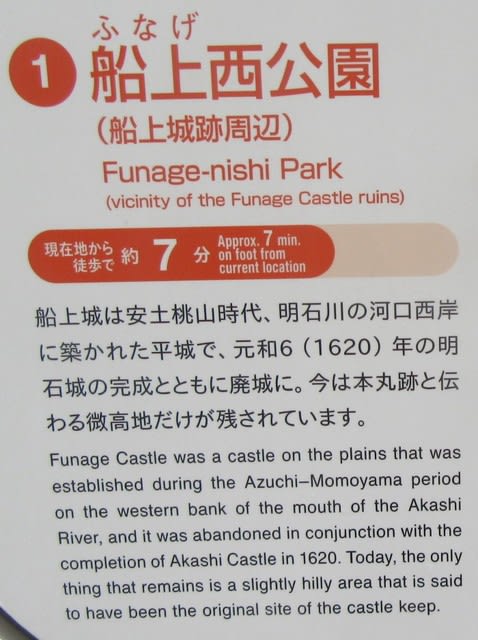

上の写真は現地説明板の記述

船上城は天正13年(1585)に築かれますが、それ以前に別所吉親(三木城主別所長治の一族)

が拠っていた林ノ城をこの時に整備・拡充したものとも言われています。

高山右近もここで2年間過ごした。(秀吉の九州平定の戦いなどで実際にはほとんど不滞在)

解説板によれば、公園から水路(古城川)越しに見えるあたりが字古城。

船上(ふなげ)城は元和5年(1619)小笠原忠真(ただざね)が明石城を築城したこと、

元和6年(1620)1月19日の火災で焼失したこともあり廃城となった。

敬虔なキリスト教徒である右近は、在任期間2年間ではあるが明石の地に多くの教会を

建設していった。天正15年(1587) 秀吉は、キリシタン追放令を出し、さらに各大名に対しては、

11箇条の指令を出し、厳しくキリスト教取り締まる方針を出した。

その影響で高山右近は小豆島、肥後、加賀高岡、長崎、ルソン(フィリピン)などの地を

転々とした。

Wikipediaに次のような記述があります。

船上城は水城でもあった。

船上川の河口部に港を築き、秀吉から大船二艘(もしくは小舟二百艘との説もある)を与えられ、

宣教師から便も含め、瀬戸内航路を利用して堺に行き来する貿易船の中継港としても使用されていた

このことが理解できる地図を添付しておきます。

上の写真は明石城以前の城の位置図

上の写真はGoogle地図に示された船上城跡と船上西公園

上の2枚の写真は船上西公園の遠景と説明板。

上の写真は船上西公園に設置の現地説明板

高山右近について2015年10月25日に高槻城跡とカトリック高槻教会を訪問した時の写真を

添付しておきます。

上の写真は高槻城跡の高山右近像 撮影:2019-10-25

上の写真はカトリック高槻教会の高山右近像 撮影:2015-10-25

上の写真は高山右近の顕彰碑です。

もとは現在の商工会議所の場所に建立されましたが後年カトリック高槻教会に

移設されました。

昭和21年(1946)11月、当時大阪司教だった田口芳五郎司教の選書です。

ジュスト高山右近太夫長房(Justus Ut Palma Florebit)を顕彰する文章

が書かれています。

高山右近(1552or1553-1615)の生涯についてはWikipediaに詳細に書かれています。

https://en.wikipedia.org/wiki/Dom_Justo_Takayama

高山右近の基本情報(Wikipediaより) 一部加筆

生誕 天文21年(1552年)から天文22年頃と推定される

死没 慶長20年1月6日(1615年2月3日)

別名 通称:彦五郎、右近大夫、右近允、右近助

号:南坊等伯

諱:友祥、長房、重友

霊名 ジュスト(ユスト)漢字で書くと重出、寿須

官位 従五位下・大蔵少輔

主君 松永久秀→和田惟政→荒木村重→織田信長→豊臣秀吉→前田利家→利長

氏族 高山氏(摂津高山氏)

父母 父:高山友照(高山飛騨守)、霊名はダリヨ(太慮) 母:高山マリア

兄弟 右近、太郎右衛門、和田惟政室

妻 正室:高山ジュスタ

子 長房、忠右衛門、亮之進、ルチヤ(横山康玄室)

上の写真は高山右近記念聖堂を中心に撮ったカトリック高槻教会。 撮影:2015-10-25

高山右近記念聖堂(1962年3月完成)は高山右近の臨終(1615年2月3日)

の地であるマニラ郊外アンテイポロにある聖母大聖堂を模して建設されました。