本日(2024年9月19日)のNHKラジオ「きょうは何の日」で

1978年(昭和53年)稲荷山古墳で出土の鉄剣の解読結果が発表されたとの報道がありました。

そこで、本ブログでは解読結果の内容及び雄略天皇の時代(5世紀)の歴史

について紹介します。

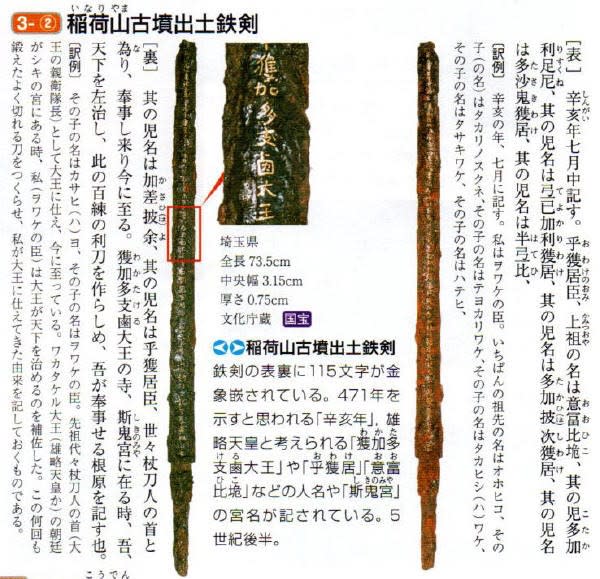

稲荷山古墳出土の鉄剣に記載の115字の文字と解釈

上の写真は稲荷山古墳出土の鉄剣に記載の115字の文字と解釈

出典:詳説 日本史図録 山川出版(2008) Page29

ワカタケル大王=雄略天皇

5世紀後半には大王という言葉が使用され大王の権力が東国から九州まで及んで

いたことが埼玉古墳群の稲荷山古墳出土の鉄剣や熊本の江田船山古墳から出土の

鉄刀から伺える。

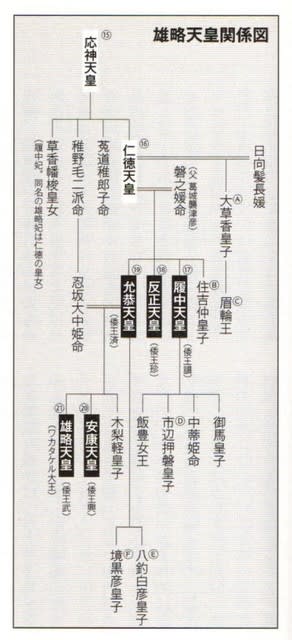

雄略天皇関係図

上の写真は武=雄略天皇を中心とする系図です。

出典:歴史群像シリーズ特別編集 古代天皇列伝 学研(2010)Page67

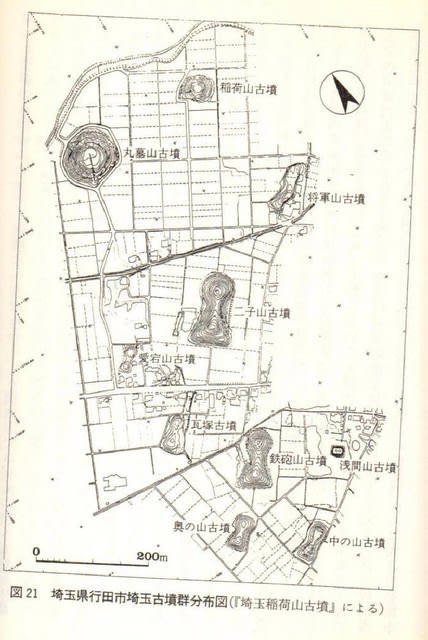

稲荷山古墳の概要

上の写真は埼玉古墳群の稲荷山古墳

出典:2017年12月14日、NHKBS 英雄たちの選択

「古代史ミステリー 巨大古墳の国際戦略~半島危機と倭の五王~」

上の写真は埼玉県行田市の埼玉古墳群の全体の地図

出典:白石太一郎著 古墳の語る古代史 岩波書店(2000) Page167

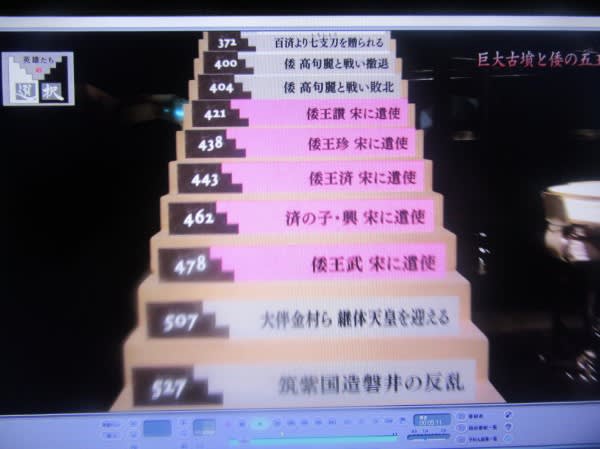

5世紀の関連年表

上の写真は5世紀の年表

出典:2017年12月14日、NHKBS 英雄たちの選択

「古代史ミステリー 巨大古墳の国際戦略~半島危機と倭の五王~」

宋に朝貢し、称号を与えられた倭の五王に関する記事がメイン

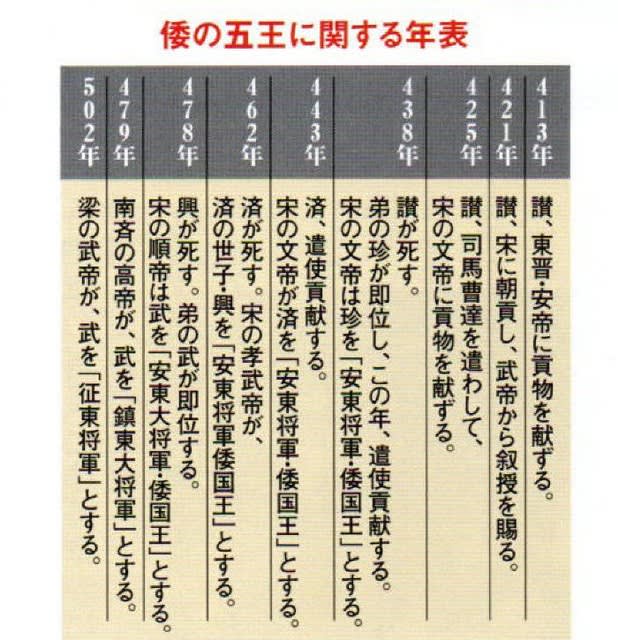

倭の五王に関する年表

上の表は倭の五王に関する年表

出典:歴史人 別冊 合本古代史の謎 KKベストセラーズ(2014)Page98

倭の五王と天皇

上の写真は上述番組(NHKBS 英雄たちの選択)で示されたもので倭の五王と天皇の対応表である。

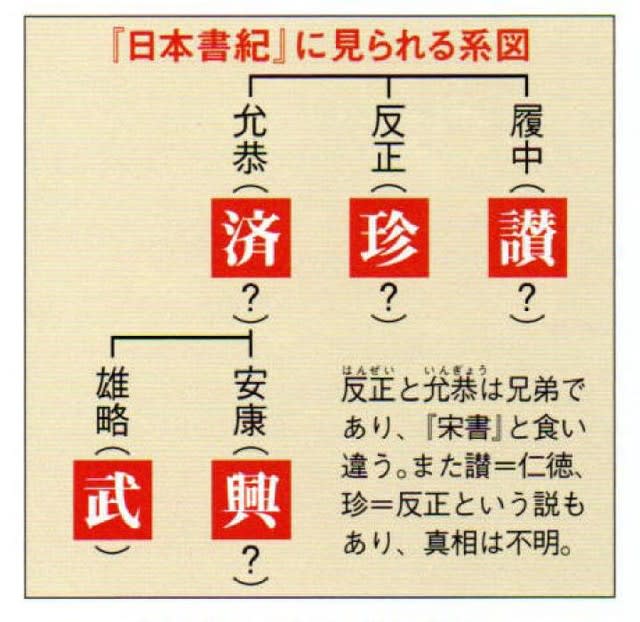

最初の二人、讃と珍は事実であるか疑わしい推測なのだが、済・興・武の三人に関しては

現在、確実視されている。

『日本書紀』などの天皇系譜からは「讃」→第17代履中天皇、「珍」→第18代反正天皇、

「済」→第19代允恭天皇、「興」→第20代安康天皇、「武」→第21代雄略天皇

注)現在の令和天皇は第126代

日本書紀に見られる系図

上の写真は日本書紀の記述をもとに系図で表したもの

出典:歴史人 別冊 合本古代史の謎 KKベストセラーズ(2014)Page98

「讃」が仁徳天皇で「珍」を反正天皇とする説や、「讃」は応神天皇で「珍」を仁徳天皇と

する説などがある。

倭国の宋への朝貢

5世紀の関連年表の項で記述されているように倭の五王の時代(讃、珍、済、興、武)

には中国の南朝である宋に対して朝貢し宋より「安東将軍・倭国王」や「安東大将軍・倭国大王」

の称号を叙授しています。

武=雄略天皇の時代には大王家(天皇家)の優位が確立され、冊封体制から抜け出した

約100年後の700年の遣隋使の派遣まで中国王朝との外交関係は断絶となります。

西暦 干支 代 天皇名

394年 甲午 十五代 応神

427年 丁卯 十六代 仁徳

432年 壬申 十七代 履中

437年 丁丑 十八代 反正

454年 甲午 十九代 允恭

489年 己巳 二十一代 雄略

527年 丁未 二十六代 継体

珍は反正(はんぜい)天皇である可能性が高いが古事記の没年からは整合性がない。