2017年5月12日(金)にNHKテレビ放送の歴史秘話ヒストリアを視聴しました。

タイトルは「飛鳥美人 謎の暗号を解け~高松塚壁画のヒミツ~」で面白い話だったので

番組内容を整理するとともに2011年5月16日(月)に高松塚古墳壁画修理作業室及び高松塚古墳

を訪問した時の写真も交えて紹介します。

高松塚古墳は昭和47年(1972)に彩色壁画(国宝)が発見され一躍有名になりました。

高松塚古墳の基本情報

住所:奈良県高市郡明日香村平田439 TEL:0744-54-3340

公式サイト:https://www.asuka-park.go.jp/takamatsu/

Wikipediaによる高松塚古墳の解説を部分引用させていただきます。

「高松塚古墳(たかまつづかこふん)は、奈良県高市郡明日香村

(国営飛鳥歴史公園内)に存在する古墳。

藤原京期(694年~710年)に築造された終末期古墳で、

直径23m(下段)及び18m(上段)、高さ5mの二段式の円墳である。

1972年に極彩色の壁画が発見されたことで一躍注目されるようになった。

2009年に本来の形状に復元され、一般に公開されている。」

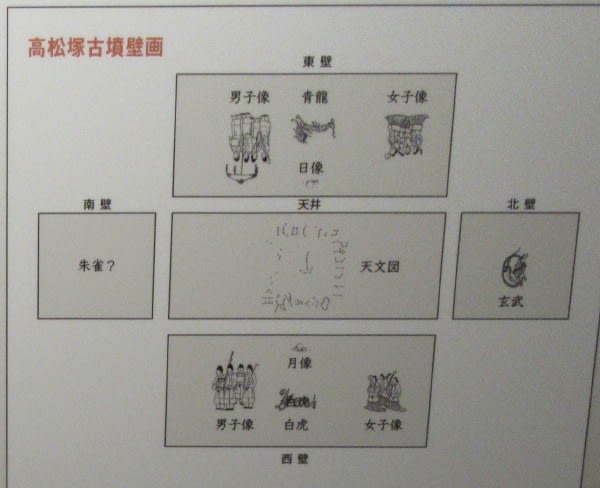

飛鳥歴史公園のHPに高松塚古墳とキトラ古墳の壁画の比較をされています。

壁画に見られる高松塚古墳との主な違い(上記飛鳥歴史公園のHP)

キトラ古墳 高松塚古墳

四神像 (朱雀、青龍、玄武、白虎) 4つ揃っている 朱雀が欠けている

白虎が北向き(めずらしい) 白虎が南向き(一般的)

躍動感がある 筆致がおとなしい

星宿図 精密で平壌(ピョンヤン・北朝鮮)から 一般的な星空

みた星空だという説がある

男女人物像 なし 飛鳥美人と呼ばれる唐風の人物群像

十二支像

朝鮮半島風のキトラの獣頭人身十二支像 なし

(西壁にあり)

さて本題のNHKテレビの番組の内容に入りたいと思います。

NHKテレビ大阪放送局のブログでも紹介されています。

よみがえる飛鳥美人 国宝・高松塚古墳壁画のヒミツ[前編] ~歴史秘話ヒストリア

よみがえる飛鳥美人 国宝・高松塚古墳壁画のヒミツ[後編] ~歴史秘話ヒストリア

またFBでも紹介されています。(下記サイト)

https://www.facebook.com/NHKosaka/videos/1857794771130047/

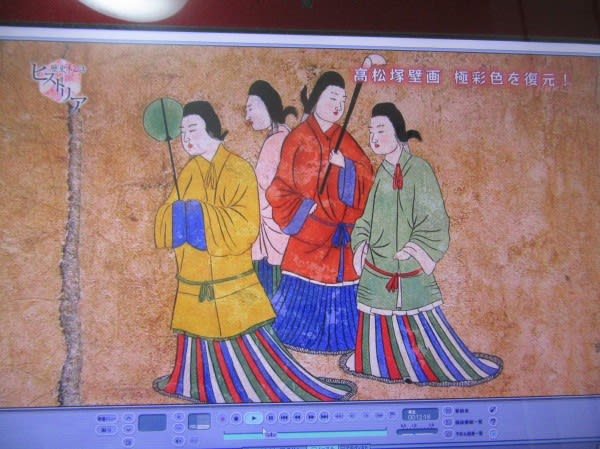

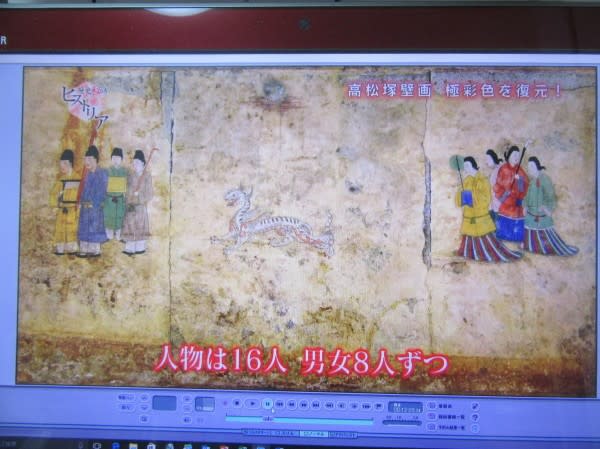

1.高松塚古墳壁画のデジタル復元 By 小林泰三 氏

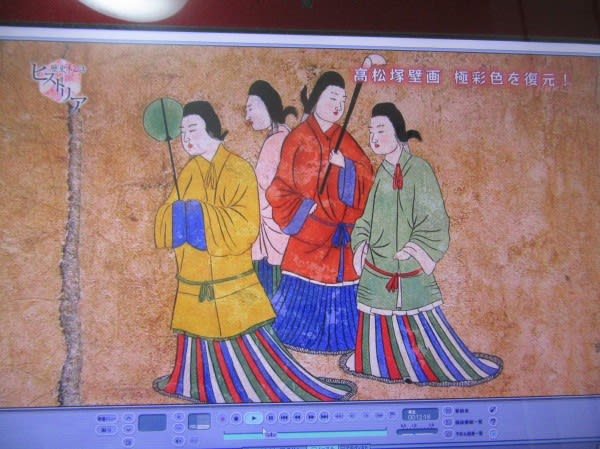

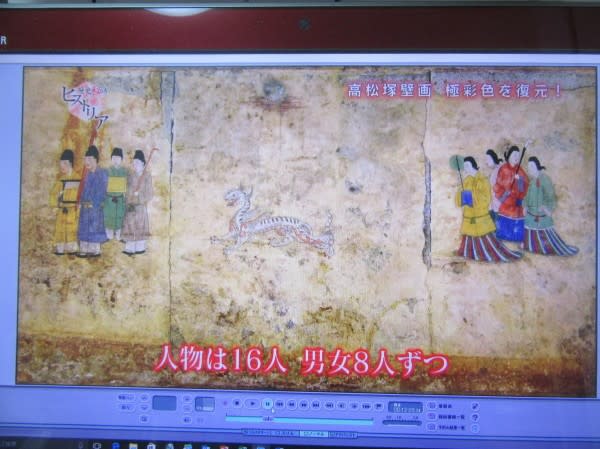

上の3枚の写真は小林泰三さんが復元した高松塚古墳の壁画

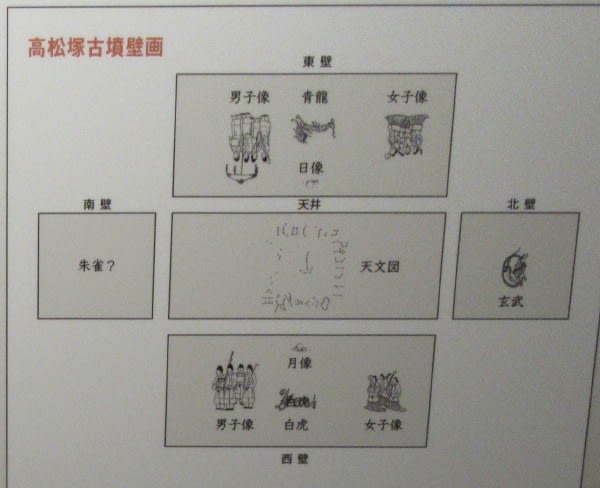

上の2枚の写真は奈良国立文化財研究所飛鳥資料館の高松塚壁画に関する展示 撮影:2017-2-5

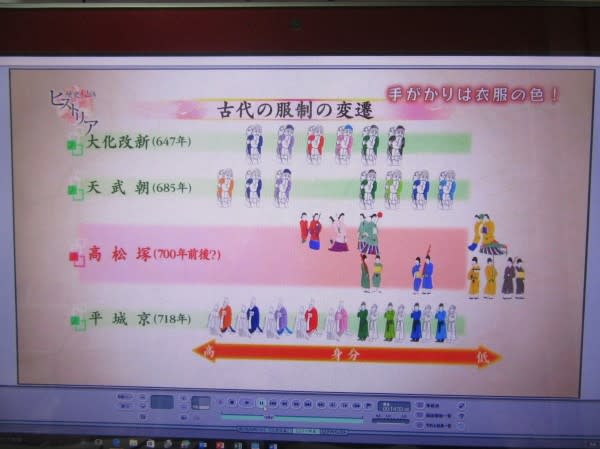

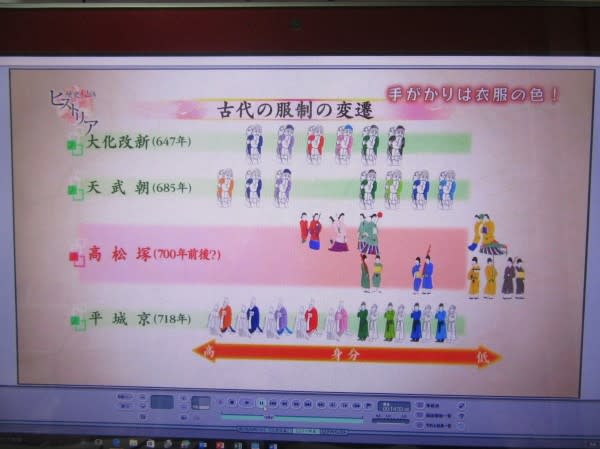

上の写真は高松塚壁画に描かれている人物の身分の高さを示したもの。

番組ではカメラ目線の赤い服を着た女性は被葬者の妻では?との話もありました

2.高松塚古墳の発掘

高松塚古墳の発掘調査は、1972年3月1日から開始された。発掘の始まったきっかけは、1970年の10月ごろ

村人がショウガを貯蔵しようと穴を掘ったところ、穴の奥に古い切石が見つかったことである。

地元の人達が明日香村に働きかけ、明日香村が資金を捻出し奈良県立橿原考古学研究所が発掘調査を実施。

発掘は明日香村が事業主体となり、橿原考古学研究所が実際の発掘を担当した。当時、明日香村では村の発足

15周年を期に村史を編纂するため、未調査の遺跡の発掘を進めており、高松塚の発掘もその一環であった。

以上 Wikipediaより 原典は網干善教「高松塚への道」(2007年、草思社)

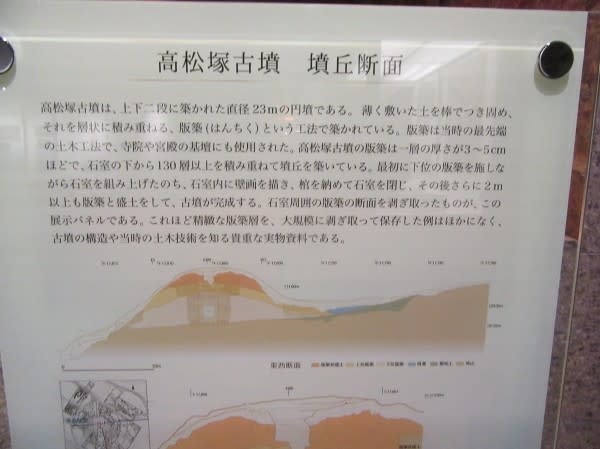

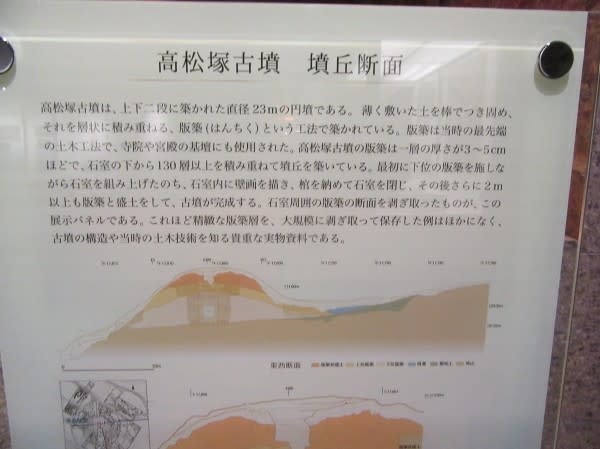

上の写真は高松塚古墳の概要説明と古墳の断面図

奈良国立文化財研究所飛鳥資料館の高松塚壁画に関する展示 撮影:2017-2-5

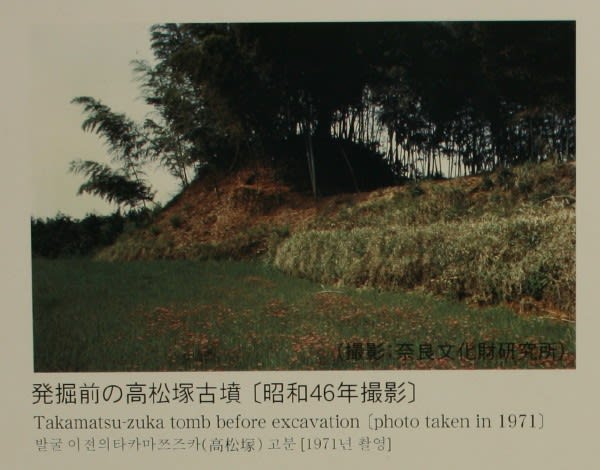

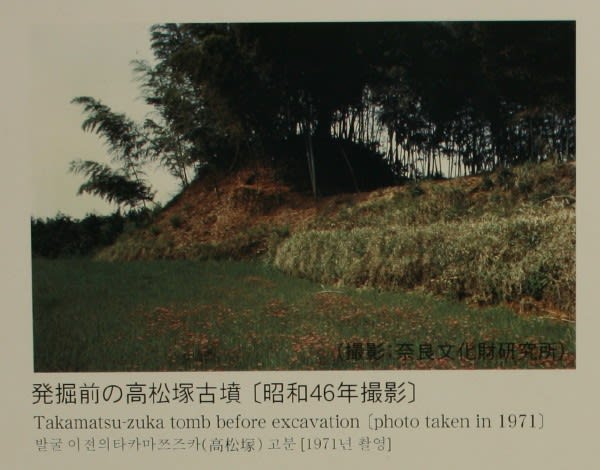

上の2枚の写真は高松塚古墳の現地説明版より 撮影:2011-5-16

発見当時1971年(昭和46年)の高松塚古墳と断面図

3.高松塚古墳の壁画修復

Wikipediaによれば

「墳丘の発掘調査と石室の解体修理は2006年10月2日に開始された。2007年1月には古墳全体を覆う

断熱覆屋が完成、内部の温湿度は10℃、90%に保たれた。同年3月12日には国営飛鳥歴史公園内に

修理施設が完成した。石室はいったん解体・搬出した後、この修理施設へ移され、修復が行われる

ことになった。4月5日には4枚の天井石のうちの1枚がクレーンで吊り上げられ、専用車両で修理施設

へと移された。以後、4枚の天井石と8枚の壁石は1枚ずつ移動され、5月10日・11日には「西壁石3」

と呼ばれる、「飛鳥美人」が描かれた石が移動された。最後の12枚目の壁石(西壁石1)が移動された

のは6月26日のことである。移動された壁画は、10年間かけて保存修理が行われ、修理完成後はもとの

古墳へ戻される予定になっている。」

上の写真は高松塚古墳の壁画を解体搬出する作業の様子(2007年)

上の写真は修理施設の内部(2017年)

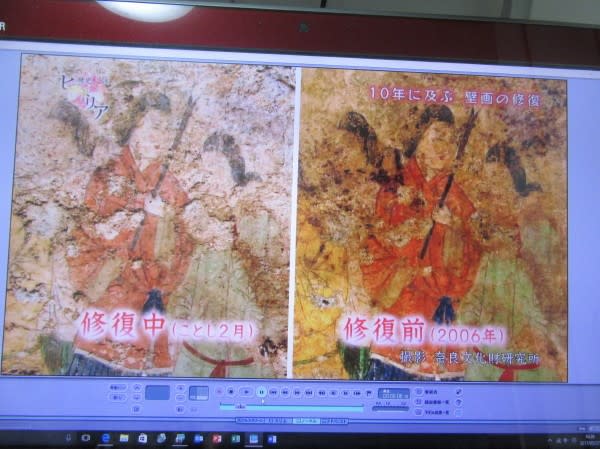

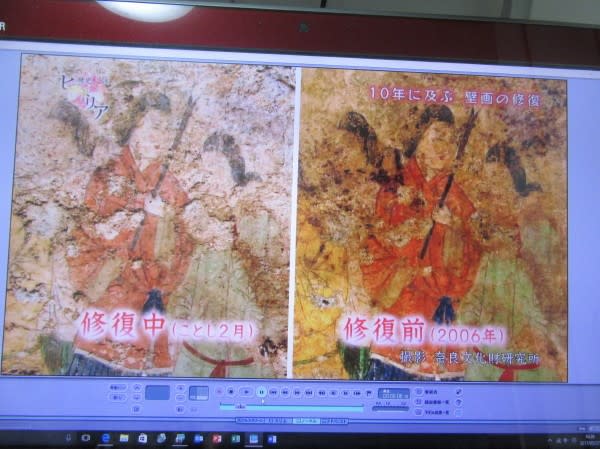

上の写真は高松塚古墳の壁画「飛鳥美人図」の修復前後

カビが取り除かれ白っぽくなっている。

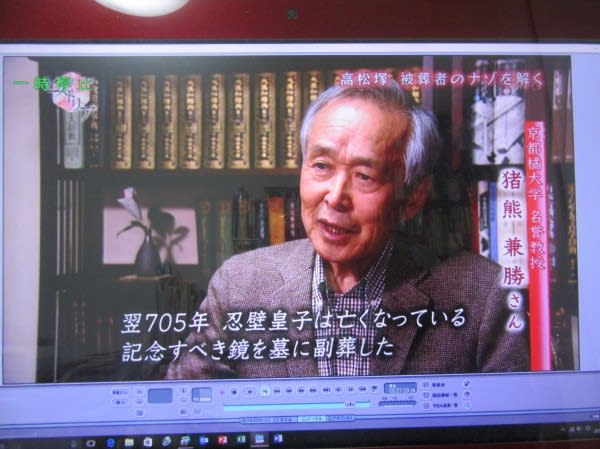

4.高松塚古墳の被葬者は?

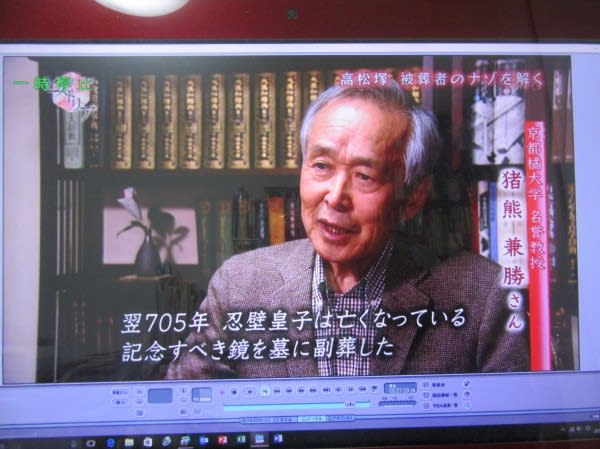

番組では猪熊兼勝(京都橘大学名誉教授)先生の説で被葬者の候補者は

大宝律令の編集を進めた忍壁皇子(おさかべのみこ、705年没)

古代最大の内乱といわれる「壬申の乱」(672)で活躍した高市皇子(たけちのみこ、696年没)

結論として猪熊兼勝先生は高松塚古墳の被葬者は忍壁皇子

キトラ古墳の被葬者は高市皇子とされています。

この説に直木孝次郎(大阪市立大学名誉教授)先生や

王仲珠(中国社会科学院考古研究所研究員)先生も支持されています。

上の写真は高松塚古墳の被葬者について解説されている猪熊兼勝先生

番組では発掘された土器の鑑定結果を8世紀はじめの10年 (700~710)も根拠と説明

被葬者については下記の諸説があり確定されていない。

A.天武天皇の皇子説 ー忍壁皇子説

-高市皇子説

-弓削皇子説(ゆげのみこ、699年没)万葉集に多くの歌を残した

骨の分析結果から被葬者の年齢は40代から60代の初老の人物と推測されており、20代という

比較的若い頃に没したとされる弓削皇子の可能性は低いと思われる

B.臣下説 人臣最高位の左大臣まで登りつめた石上麻呂(いしかわのまろ、717年没)説

C.朝鮮半島系王族説 -百済王の禅光(ぜんこう、693年没)説

-高句麗の王族クラス

他に大友皇子と十市皇女の間に生まれた葛野王(かどのおおきみ、706年没)説もあり

5.緑の蓋(かさ)

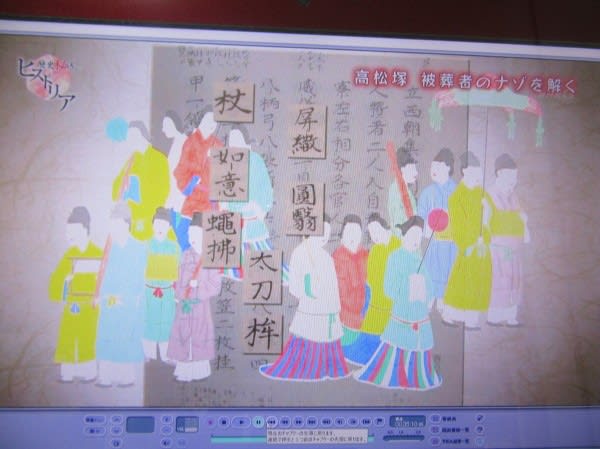

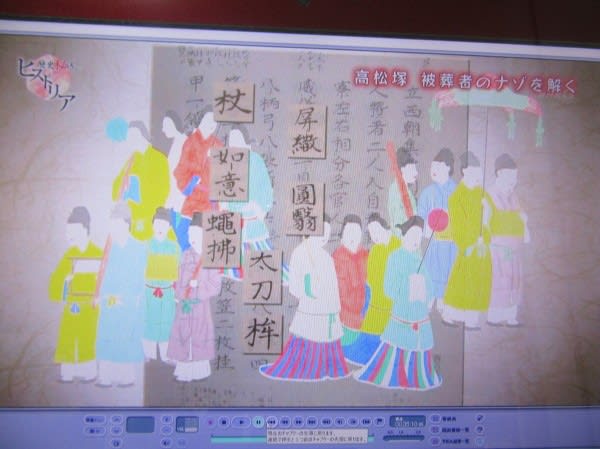

東壁の男子像の持ち物「緑の蓋」について詳しい解説があった。

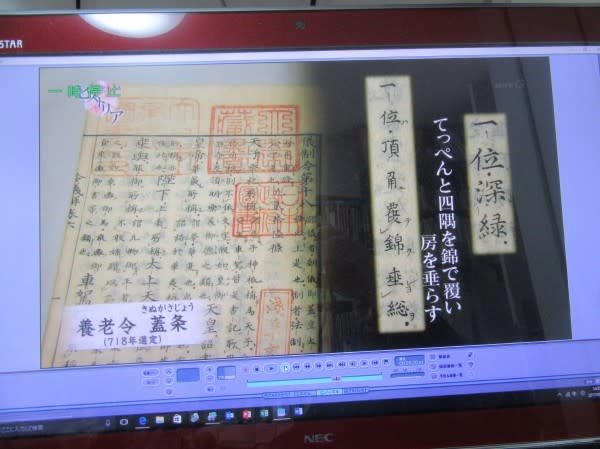

上の写真は高松塚古墳の壁画「男子像」(東壁)の持ち物「緑の蓋」

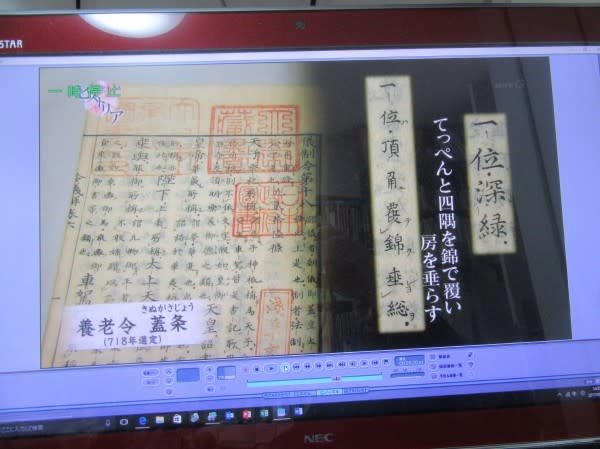

上の写真は養老令(718)蓋条(きぬがさじょう)で深緑が一位でありこと

「てっぺんと四隅を錦で覆い房を垂らす」との記述があり絵と見事に一致しています。

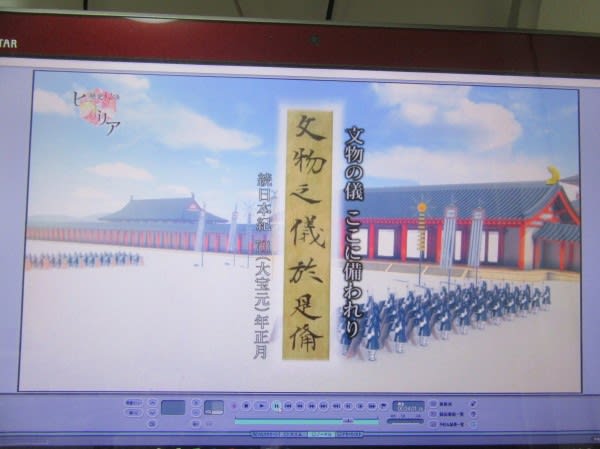

6.大宝律令完成(701)の朝賀

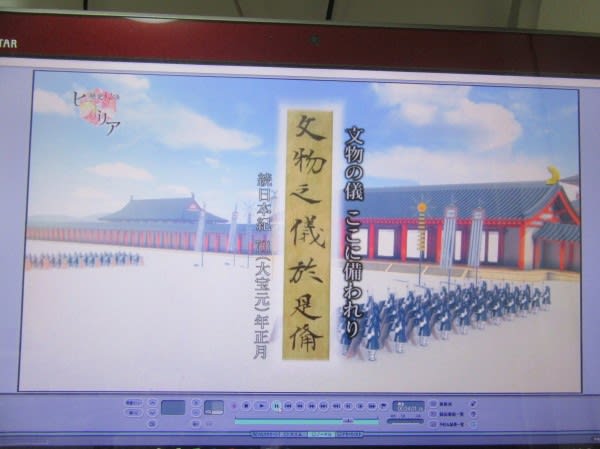

上の写真は大宝律令完成(701)を祝い藤原京大極殿で開催された朝賀を様子を示すイラスト

上の2枚の写真は高松塚古墳の壁画18人の人物が持つ持ち物が貞観儀式元正朝賀儀に記載

のものと一致していることを示したものです。

また高松塚古墳の副葬品として海獣葡萄鏡(上の写真)があったことから

この鏡が702年の遣唐使一行が704年に帰国、持ち帰ったものと推定。

結論として猪熊兼勝先生は「忍壁皇子が埋葬されている高松塚古墳の壁画は皇子も参加した

大宝律令完成の朝賀の儀式の様子をそのまま描いたものである。また記念すべき鏡が

副葬された」と述べられています。

上の4枚の写真は高松塚古墳の副葬品

奈良国立文化財研究所飛鳥資料館の高松塚壁画に関する展示 撮影:2017-2-5

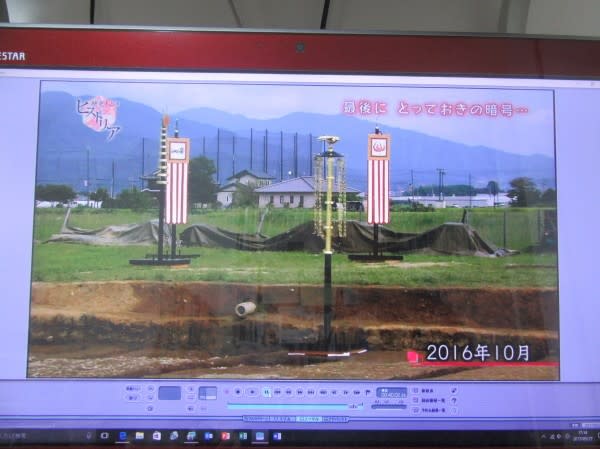

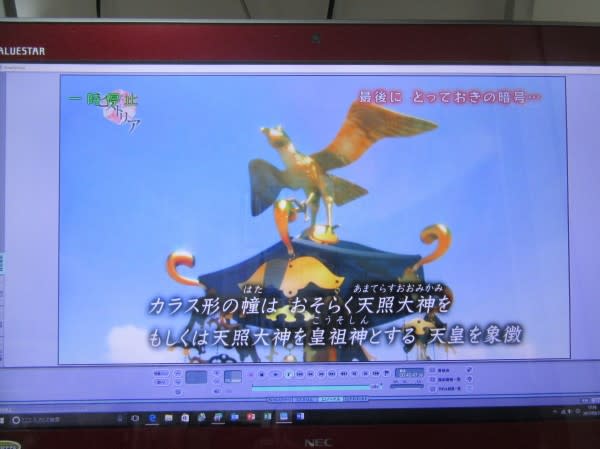

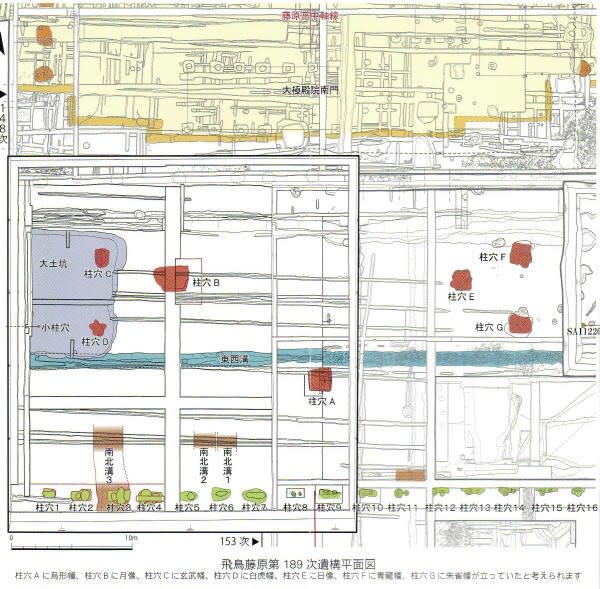

7.藤原京大極殿前の幟

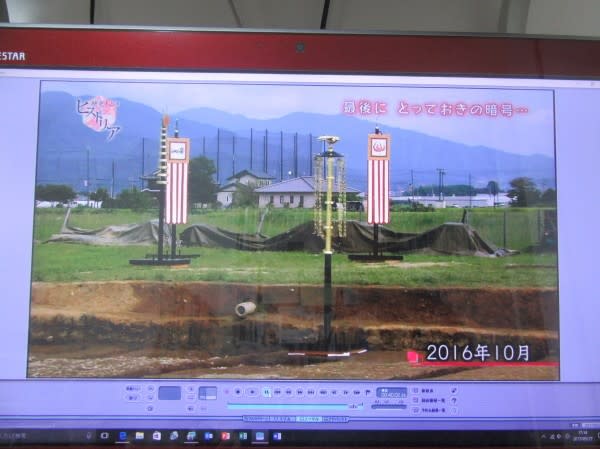

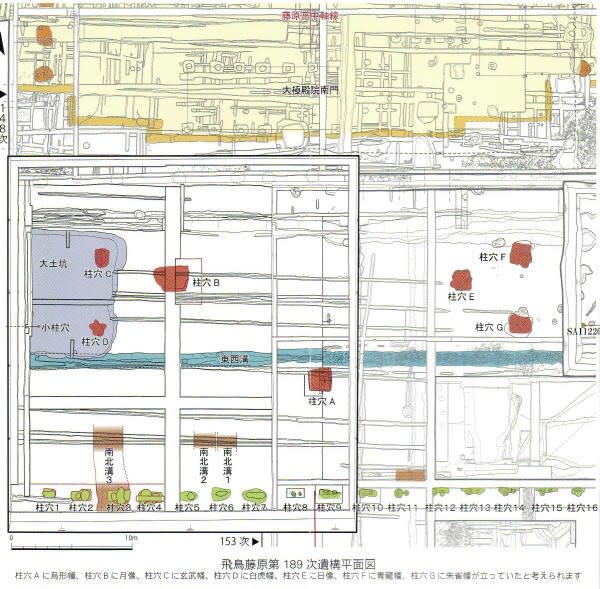

上の2枚の写真は2016年10月の発掘で確認された藤原京大極殿前の7基の幟

史書「続日本紀(しょくにほんぎ)」は、701(大宝元)年の元日朝賀で7本の幢幡(どうばん)

(旗竿)を立てたと記しており、旗竿は律令国家完成時の儀式で使われたとされる。

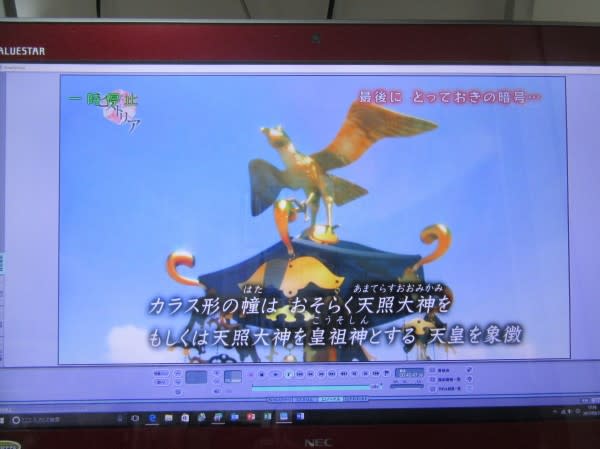

正面にカラスをかたどった旗竿があり、東側には太陽を表現した日像(にちぞう)、四神のうちの青龍と朱雀(すざく)

さらに西側には、月像、四神のうち玄武と白虎(びゃっこ)の3本があり続日本紀の記述と一致。

上の3枚の写真は中央のカラス形の幡(はた)とその説明をされている奈良国立文化財研究所の

松村恵司所長

熊野本宮大社にも同じ3本足をもつカラスの幟があります。(上の写真)

上の3枚の写真は飛鳥藤原第189次発掘調査 現地説明会(2016-10-2)リーフレットより

最後になりましたが2011年5月16日に撮った高松塚古墳の写真を添付しておきます。

タイトルは「飛鳥美人 謎の暗号を解け~高松塚壁画のヒミツ~」で面白い話だったので

番組内容を整理するとともに2011年5月16日(月)に高松塚古墳壁画修理作業室及び高松塚古墳

を訪問した時の写真も交えて紹介します。

高松塚古墳は昭和47年(1972)に彩色壁画(国宝)が発見され一躍有名になりました。

高松塚古墳の基本情報

住所:奈良県高市郡明日香村平田439 TEL:0744-54-3340

公式サイト:https://www.asuka-park.go.jp/takamatsu/

Wikipediaによる高松塚古墳の解説を部分引用させていただきます。

「高松塚古墳(たかまつづかこふん)は、奈良県高市郡明日香村

(国営飛鳥歴史公園内)に存在する古墳。

藤原京期(694年~710年)に築造された終末期古墳で、

直径23m(下段)及び18m(上段)、高さ5mの二段式の円墳である。

1972年に極彩色の壁画が発見されたことで一躍注目されるようになった。

2009年に本来の形状に復元され、一般に公開されている。」

飛鳥歴史公園のHPに高松塚古墳とキトラ古墳の壁画の比較をされています。

壁画に見られる高松塚古墳との主な違い(上記飛鳥歴史公園のHP)

キトラ古墳 高松塚古墳

四神像 (朱雀、青龍、玄武、白虎) 4つ揃っている 朱雀が欠けている

白虎が北向き(めずらしい) 白虎が南向き(一般的)

躍動感がある 筆致がおとなしい

星宿図 精密で平壌(ピョンヤン・北朝鮮)から 一般的な星空

みた星空だという説がある

男女人物像 なし 飛鳥美人と呼ばれる唐風の人物群像

十二支像

朝鮮半島風のキトラの獣頭人身十二支像 なし

(西壁にあり)

さて本題のNHKテレビの番組の内容に入りたいと思います。

NHKテレビ大阪放送局のブログでも紹介されています。

よみがえる飛鳥美人 国宝・高松塚古墳壁画のヒミツ[前編] ~歴史秘話ヒストリア

よみがえる飛鳥美人 国宝・高松塚古墳壁画のヒミツ[後編] ~歴史秘話ヒストリア

またFBでも紹介されています。(下記サイト)

https://www.facebook.com/NHKosaka/videos/1857794771130047/

1.高松塚古墳壁画のデジタル復元 By 小林泰三 氏

上の3枚の写真は小林泰三さんが復元した高松塚古墳の壁画

上の2枚の写真は奈良国立文化財研究所飛鳥資料館の高松塚壁画に関する展示 撮影:2017-2-5

上の写真は高松塚壁画に描かれている人物の身分の高さを示したもの。

番組ではカメラ目線の赤い服を着た女性は被葬者の妻では?との話もありました

2.高松塚古墳の発掘

高松塚古墳の発掘調査は、1972年3月1日から開始された。発掘の始まったきっかけは、1970年の10月ごろ

村人がショウガを貯蔵しようと穴を掘ったところ、穴の奥に古い切石が見つかったことである。

地元の人達が明日香村に働きかけ、明日香村が資金を捻出し奈良県立橿原考古学研究所が発掘調査を実施。

発掘は明日香村が事業主体となり、橿原考古学研究所が実際の発掘を担当した。当時、明日香村では村の発足

15周年を期に村史を編纂するため、未調査の遺跡の発掘を進めており、高松塚の発掘もその一環であった。

以上 Wikipediaより 原典は網干善教「高松塚への道」(2007年、草思社)

上の写真は高松塚古墳の概要説明と古墳の断面図

奈良国立文化財研究所飛鳥資料館の高松塚壁画に関する展示 撮影:2017-2-5

上の2枚の写真は高松塚古墳の現地説明版より 撮影:2011-5-16

発見当時1971年(昭和46年)の高松塚古墳と断面図

3.高松塚古墳の壁画修復

Wikipediaによれば

「墳丘の発掘調査と石室の解体修理は2006年10月2日に開始された。2007年1月には古墳全体を覆う

断熱覆屋が完成、内部の温湿度は10℃、90%に保たれた。同年3月12日には国営飛鳥歴史公園内に

修理施設が完成した。石室はいったん解体・搬出した後、この修理施設へ移され、修復が行われる

ことになった。4月5日には4枚の天井石のうちの1枚がクレーンで吊り上げられ、専用車両で修理施設

へと移された。以後、4枚の天井石と8枚の壁石は1枚ずつ移動され、5月10日・11日には「西壁石3」

と呼ばれる、「飛鳥美人」が描かれた石が移動された。最後の12枚目の壁石(西壁石1)が移動された

のは6月26日のことである。移動された壁画は、10年間かけて保存修理が行われ、修理完成後はもとの

古墳へ戻される予定になっている。」

上の写真は高松塚古墳の壁画を解体搬出する作業の様子(2007年)

上の写真は修理施設の内部(2017年)

上の写真は高松塚古墳の壁画「飛鳥美人図」の修復前後

カビが取り除かれ白っぽくなっている。

4.高松塚古墳の被葬者は?

番組では猪熊兼勝(京都橘大学名誉教授)先生の説で被葬者の候補者は

大宝律令の編集を進めた忍壁皇子(おさかべのみこ、705年没)

古代最大の内乱といわれる「壬申の乱」(672)で活躍した高市皇子(たけちのみこ、696年没)

結論として猪熊兼勝先生は高松塚古墳の被葬者は忍壁皇子

キトラ古墳の被葬者は高市皇子とされています。

この説に直木孝次郎(大阪市立大学名誉教授)先生や

王仲珠(中国社会科学院考古研究所研究員)先生も支持されています。

上の写真は高松塚古墳の被葬者について解説されている猪熊兼勝先生

番組では発掘された土器の鑑定結果を8世紀はじめの10年 (700~710)も根拠と説明

被葬者については下記の諸説があり確定されていない。

A.天武天皇の皇子説 ー忍壁皇子説

-高市皇子説

-弓削皇子説(ゆげのみこ、699年没)万葉集に多くの歌を残した

骨の分析結果から被葬者の年齢は40代から60代の初老の人物と推測されており、20代という

比較的若い頃に没したとされる弓削皇子の可能性は低いと思われる

B.臣下説 人臣最高位の左大臣まで登りつめた石上麻呂(いしかわのまろ、717年没)説

C.朝鮮半島系王族説 -百済王の禅光(ぜんこう、693年没)説

-高句麗の王族クラス

他に大友皇子と十市皇女の間に生まれた葛野王(かどのおおきみ、706年没)説もあり

5.緑の蓋(かさ)

東壁の男子像の持ち物「緑の蓋」について詳しい解説があった。

上の写真は高松塚古墳の壁画「男子像」(東壁)の持ち物「緑の蓋」

上の写真は養老令(718)蓋条(きぬがさじょう)で深緑が一位でありこと

「てっぺんと四隅を錦で覆い房を垂らす」との記述があり絵と見事に一致しています。

6.大宝律令完成(701)の朝賀

上の写真は大宝律令完成(701)を祝い藤原京大極殿で開催された朝賀を様子を示すイラスト

上の2枚の写真は高松塚古墳の壁画18人の人物が持つ持ち物が貞観儀式元正朝賀儀に記載

のものと一致していることを示したものです。

また高松塚古墳の副葬品として海獣葡萄鏡(上の写真)があったことから

この鏡が702年の遣唐使一行が704年に帰国、持ち帰ったものと推定。

結論として猪熊兼勝先生は「忍壁皇子が埋葬されている高松塚古墳の壁画は皇子も参加した

大宝律令完成の朝賀の儀式の様子をそのまま描いたものである。また記念すべき鏡が

副葬された」と述べられています。

上の4枚の写真は高松塚古墳の副葬品

奈良国立文化財研究所飛鳥資料館の高松塚壁画に関する展示 撮影:2017-2-5

7.藤原京大極殿前の幟

上の2枚の写真は2016年10月の発掘で確認された藤原京大極殿前の7基の幟

史書「続日本紀(しょくにほんぎ)」は、701(大宝元)年の元日朝賀で7本の幢幡(どうばん)

(旗竿)を立てたと記しており、旗竿は律令国家完成時の儀式で使われたとされる。

正面にカラスをかたどった旗竿があり、東側には太陽を表現した日像(にちぞう)、四神のうちの青龍と朱雀(すざく)

さらに西側には、月像、四神のうち玄武と白虎(びゃっこ)の3本があり続日本紀の記述と一致。

上の3枚の写真は中央のカラス形の幡(はた)とその説明をされている奈良国立文化財研究所の

松村恵司所長

熊野本宮大社にも同じ3本足をもつカラスの幟があります。(上の写真)

上の3枚の写真は飛鳥藤原第189次発掘調査 現地説明会(2016-10-2)リーフレットより

最後になりましたが2011年5月16日に撮った高松塚古墳の写真を添付しておきます。