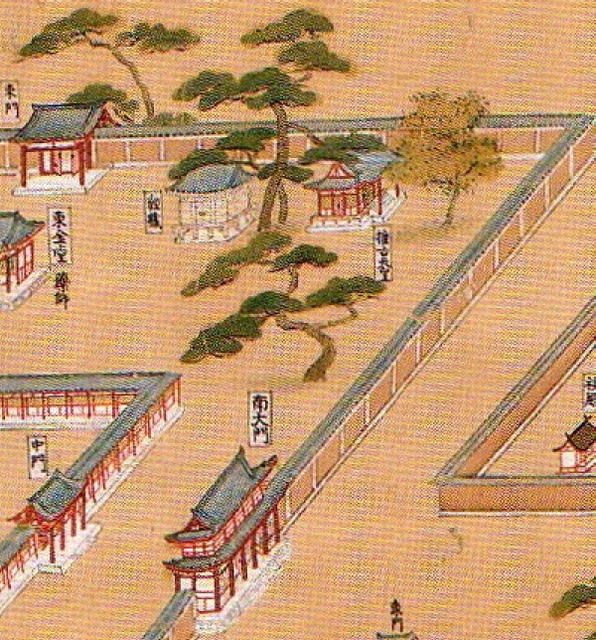

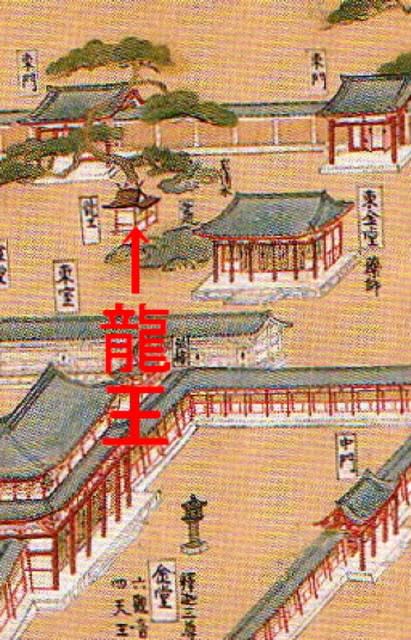

2017年6月6日、新薬師寺の鎮守 南都鏡神社を訪問しましたので写真紹介します。

南都鏡神社は怨霊となった藤原広嗣公が祀られています。

社伝では藤原広嗣が処刑された唐津の鏡神社から勧請を受けたものと伝えられています。

現在の松浦廟宮(佐賀県唐津市鏡)が上記の鏡神社に相当

南都鏡神社の基本情報

住所:奈良県奈良市高畑町468番地 TEL:0742-22-3900

御祭神:天照皇大神、藤原広嗣公、地主神

創建:大同元年(806年)に新薬師寺の鎮守として境内南側にて創建

公式サイト:http://www1.kcn.ne.jp/~fujishrs/

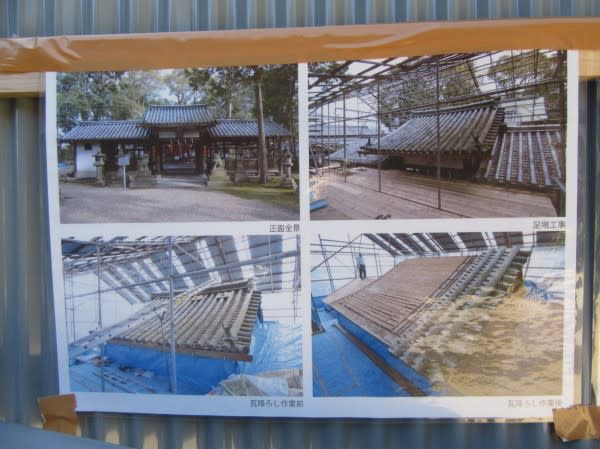

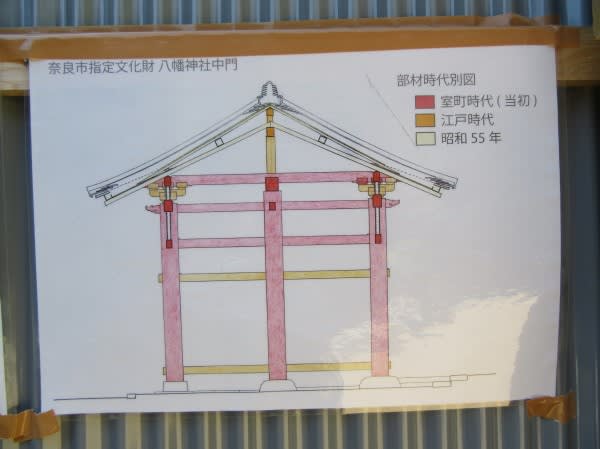

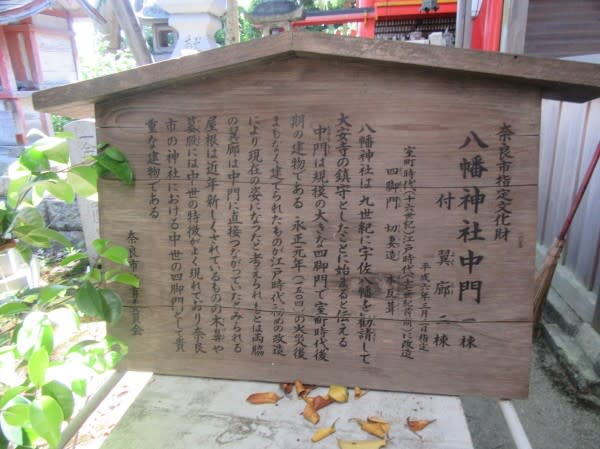

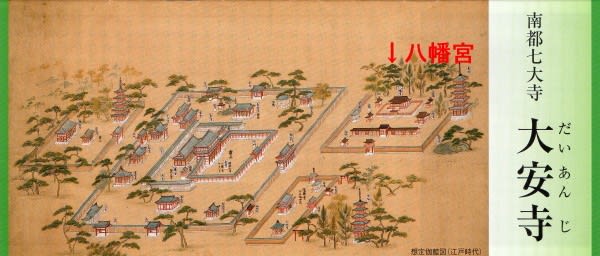

上の写真は本殿

現在の本殿は、延享3年(1746)に春日大社の第三殿を譲り受け、移築されたものである。

一間社春日造建築で、奈良市指定文化財となっている

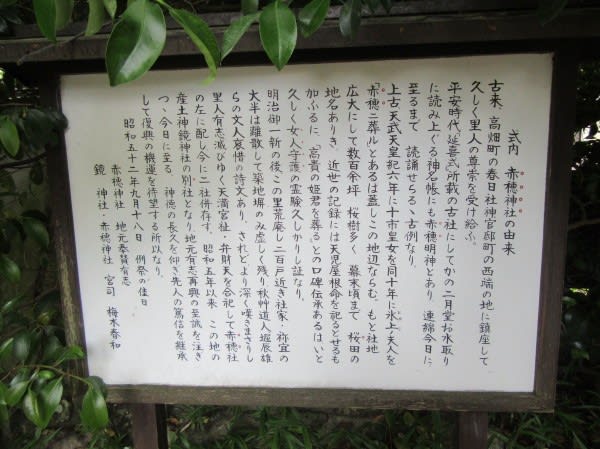

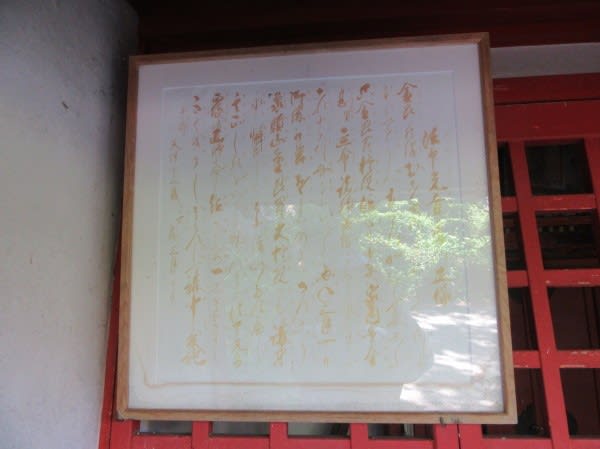

上の2枚の写真は南都鏡神社本殿の現地説明板

上の写真は新薬師寺側からの入口遠景

上の写真は拝殿

上の写真は末社の祖霊社 昭和36年(1961)創祀 歴代の氏子功労者が祀られています

藤原広嗣

Wikipedia「藤原広嗣」よりまとめて記しました(一部加筆)

藤原広嗣(ふじわら の ひろつぐ、生年? - 天平12年11月1日(740年11月24日))は奈良時代の貴族

藤原式家の祖である参議・藤原宇合の長男。母は石上麻呂(一説には蘇我倉山田石川麻呂)の娘。

官位は従五位下・大宰少弐。

聖武天皇の時代に朝廷において圧倒的な権力を誇っていた藤原四兄弟が相次いで亡くなった

(不比等の四子は737年に相次いで天然痘で亡くなっている)

天平9年(737)の9月28日に従六位上から従五位下に昇叙される。天平10年(738年)4月22日、

大養徳(大和)守を兼任する。なお、叙爵以降に式部少輔に任官されている。

朝廷内で反藤原氏勢力が台頭した背景のもと、親族への誹謗を理由に同年12月4日に大宰少弐に左遷される。

広嗣は左遷を不服とし、天地による災厄の元凶は反藤原勢力の要である右衛士督・吉備真備と僧正・玄昉に

起因するとの上奏文を朝廷に送るが、時の権力者左大臣・橘諸兄はこれを謀反と受け取った。

(橘諸兄は敏達天皇の子孫で元の名前は葛城王)

真備と玄昉の起用を進めたのは諸兄であり、疫病により被害を受けた民心安定策を批判するなど、

その内実は諸兄その人への批判であることは明白であった。聖武天皇はこれに対して藤原広嗣の召喚

の詔勅を出す。

広嗣は勅に従わず、天平12年(740年)弟・綱手とともに大宰府の手勢や隼人などを加えた1万余の

兵力を率いて反乱を起こした。→藤原広嗣の乱

しかし大野東人を大将軍とする追討軍に敗走し、最後は肥前国松浦郡で捕らえられ、

同国唐津にて処刑された(藤原広嗣の乱)。

藤原広嗣の乱について経過を記載すると(740年9月3日~11月1日)

9月3日には都に上奏文が到着し,朝廷は謀反と判断.

大野東人を大将軍に任じ東海道,東山道,山陰道,山陽道,南海道の五道の軍

1万7,000人を動員するよう命じた.

9月21日,関門海峡に達した大野東人は,9月22日,勅使佐伯常人らに兵4,000人を率いて渡海させ、

板櫃鎭(豊前国企救郡)を攻略.

9月29日,全九州の官人・百姓にあてて勅が発せられる.

10月9日,広嗣軍1万騎が板櫃川に到り,大規模な戦闘が起こる.

敗走した広嗣は船に乗って五島列島を経て新羅へ逃れようとした.

ところが船が進まなくなり,風で吹き戻されてしまう.

10月23日,松浦郡値嘉嶋(五島列島の古い名称)で広嗣捕縛.

11月1日,広嗣,肥前国松浦で斬刑される.

これによって多くの式家関係者が処分を受け、

奈良時代末期には一時的には政治の実権を握るものの、後世における式家の不振を招く

要因の一つになった。

参照サイト:藤原広嗣の怨霊と鏡神社

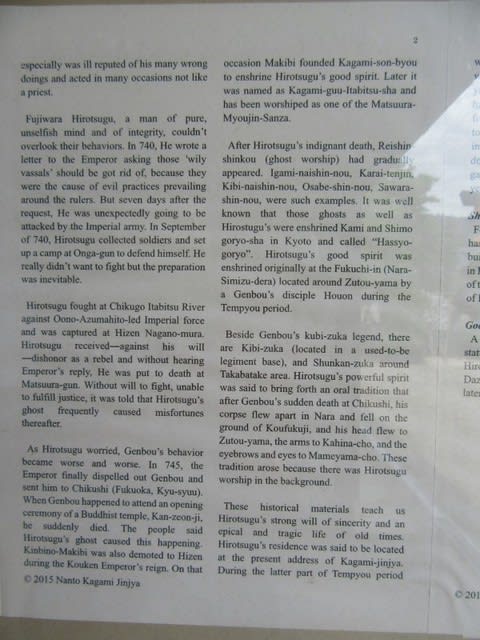

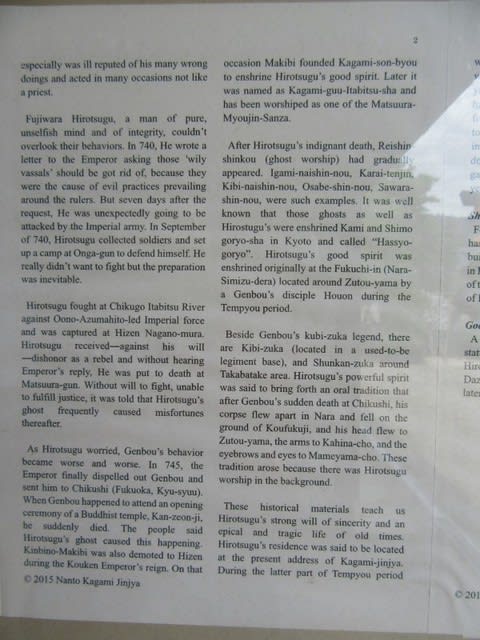

鏡神社の由緒(英文)を添付しておきます。

南都鏡神社は怨霊となった藤原広嗣公が祀られています。

社伝では藤原広嗣が処刑された唐津の鏡神社から勧請を受けたものと伝えられています。

現在の松浦廟宮(佐賀県唐津市鏡)が上記の鏡神社に相当

南都鏡神社の基本情報

住所:奈良県奈良市高畑町468番地 TEL:0742-22-3900

御祭神:天照皇大神、藤原広嗣公、地主神

創建:大同元年(806年)に新薬師寺の鎮守として境内南側にて創建

公式サイト:http://www1.kcn.ne.jp/~fujishrs/

上の写真は本殿

現在の本殿は、延享3年(1746)に春日大社の第三殿を譲り受け、移築されたものである。

一間社春日造建築で、奈良市指定文化財となっている

上の2枚の写真は南都鏡神社本殿の現地説明板

上の写真は新薬師寺側からの入口遠景

上の写真は拝殿

上の写真は末社の祖霊社 昭和36年(1961)創祀 歴代の氏子功労者が祀られています

藤原広嗣

Wikipedia「藤原広嗣」よりまとめて記しました(一部加筆)

藤原広嗣(ふじわら の ひろつぐ、生年? - 天平12年11月1日(740年11月24日))は奈良時代の貴族

藤原式家の祖である参議・藤原宇合の長男。母は石上麻呂(一説には蘇我倉山田石川麻呂)の娘。

官位は従五位下・大宰少弐。

聖武天皇の時代に朝廷において圧倒的な権力を誇っていた藤原四兄弟が相次いで亡くなった

(不比等の四子は737年に相次いで天然痘で亡くなっている)

天平9年(737)の9月28日に従六位上から従五位下に昇叙される。天平10年(738年)4月22日、

大養徳(大和)守を兼任する。なお、叙爵以降に式部少輔に任官されている。

朝廷内で反藤原氏勢力が台頭した背景のもと、親族への誹謗を理由に同年12月4日に大宰少弐に左遷される。

広嗣は左遷を不服とし、天地による災厄の元凶は反藤原勢力の要である右衛士督・吉備真備と僧正・玄昉に

起因するとの上奏文を朝廷に送るが、時の権力者左大臣・橘諸兄はこれを謀反と受け取った。

(橘諸兄は敏達天皇の子孫で元の名前は葛城王)

真備と玄昉の起用を進めたのは諸兄であり、疫病により被害を受けた民心安定策を批判するなど、

その内実は諸兄その人への批判であることは明白であった。聖武天皇はこれに対して藤原広嗣の召喚

の詔勅を出す。

広嗣は勅に従わず、天平12年(740年)弟・綱手とともに大宰府の手勢や隼人などを加えた1万余の

兵力を率いて反乱を起こした。→藤原広嗣の乱

しかし大野東人を大将軍とする追討軍に敗走し、最後は肥前国松浦郡で捕らえられ、

同国唐津にて処刑された(藤原広嗣の乱)。

藤原広嗣の乱について経過を記載すると(740年9月3日~11月1日)

9月3日には都に上奏文が到着し,朝廷は謀反と判断.

大野東人を大将軍に任じ東海道,東山道,山陰道,山陽道,南海道の五道の軍

1万7,000人を動員するよう命じた.

9月21日,関門海峡に達した大野東人は,9月22日,勅使佐伯常人らに兵4,000人を率いて渡海させ、

板櫃鎭(豊前国企救郡)を攻略.

9月29日,全九州の官人・百姓にあてて勅が発せられる.

10月9日,広嗣軍1万騎が板櫃川に到り,大規模な戦闘が起こる.

敗走した広嗣は船に乗って五島列島を経て新羅へ逃れようとした.

ところが船が進まなくなり,風で吹き戻されてしまう.

10月23日,松浦郡値嘉嶋(五島列島の古い名称)で広嗣捕縛.

11月1日,広嗣,肥前国松浦で斬刑される.

これによって多くの式家関係者が処分を受け、

奈良時代末期には一時的には政治の実権を握るものの、後世における式家の不振を招く

要因の一つになった。

参照サイト:藤原広嗣の怨霊と鏡神社

鏡神社の由緒(英文)を添付しておきます。