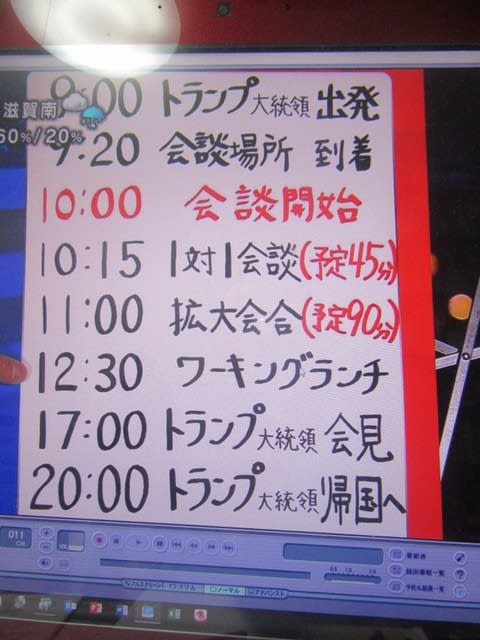

2018年5月31日、NHK BSプレミアムで英雄たちの選択「楠木正成は悲劇の忠臣か」を

視聴しました。これに刺激され湊川神社の掲示板に掲示の大楠公一代記を上記番組と

これまでに撮った写真で補強してまとめました。

尚、大楠公一代記の掲示の撮影日は2015-5-24です。

上の写真は湊川神社に掲示の大楠公の絵(横山大観の作)

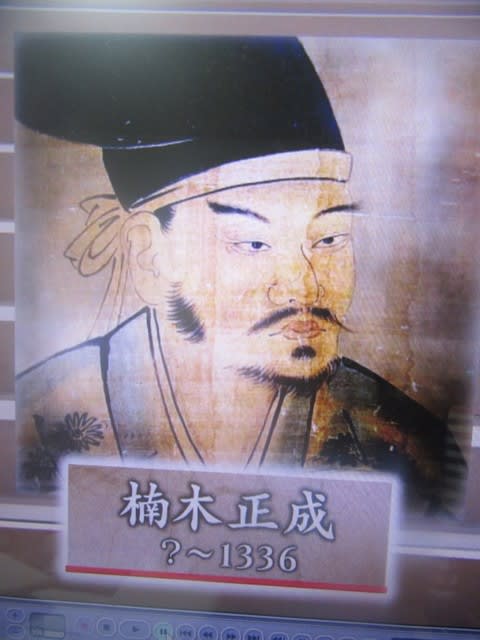

上の写真は上述の番組での楠木正成像

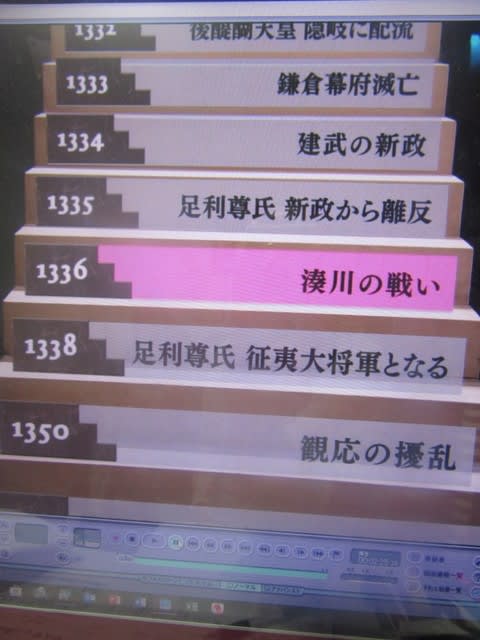

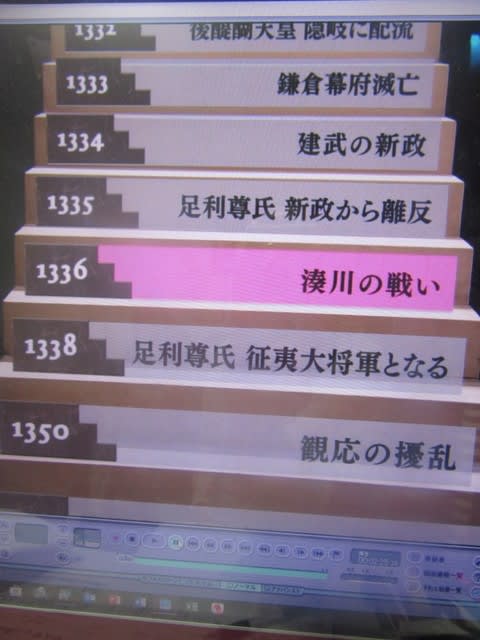

上の写真は上述の番組で紹介の年譜

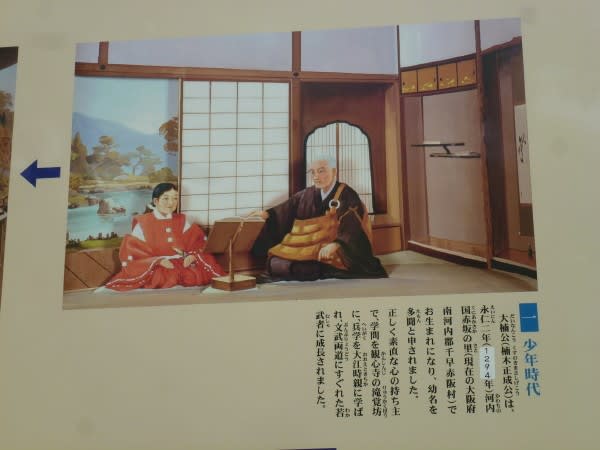

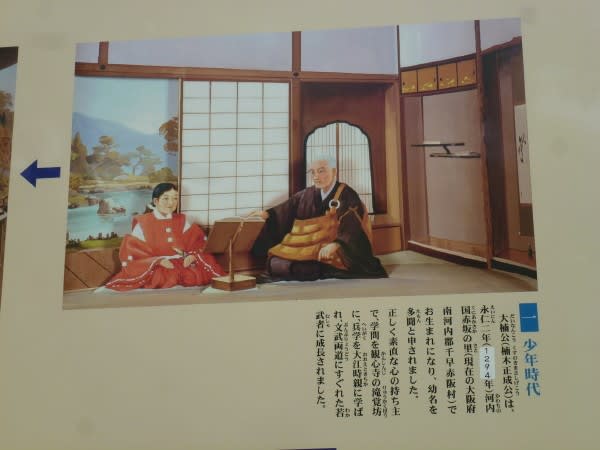

一 少年時代

大楠公(楠木正成公)は、永仁二年(1294年)河内国赤坂の里(現在の大阪府南河内郡

千早赤阪村)でお生まれになり、幼名を多聞と申されました。正しく素直な心の持ち主で、

学問を観心寺の滝覚坊に、兵学を大江時親に学ばれ、文武両道に優れた若武者に

成長されました。

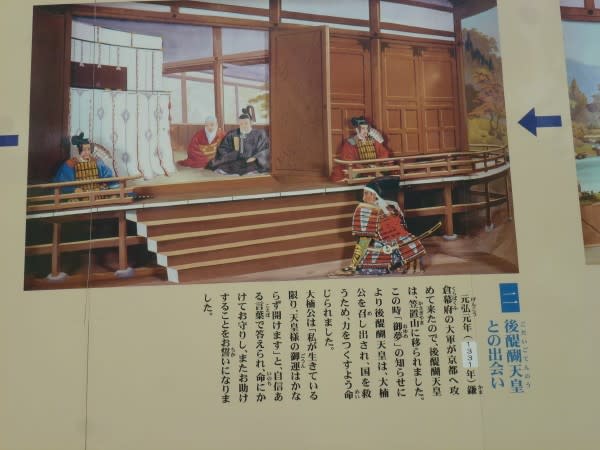

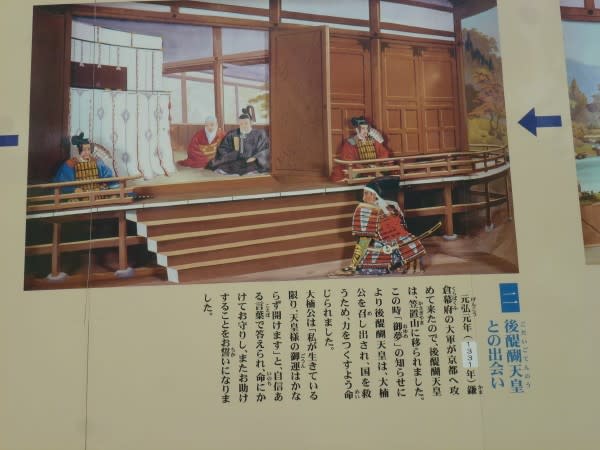

二 後醍醐天皇との出会い

元弘元年(1331年)鎌倉幕府の大軍が京都へ攻めて来たので、後醍醐天皇は、

笠置山に移られました。この時「御夢」の知らせにより後醍醐天皇は、大楠公を

召し出され、国を救うため、力をつくすよう命じられました。

大楠公は「私が生きている限り、天皇さまの御運はかならず開けます」と、自信ある

言葉で答えられ、命にかけてお守りし、またお助けすることをお誓いになりました。

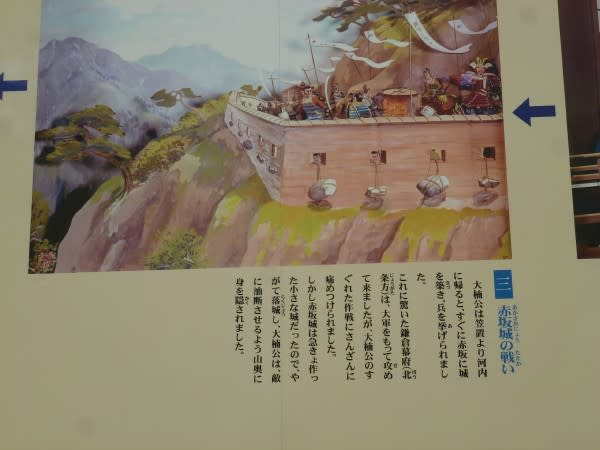

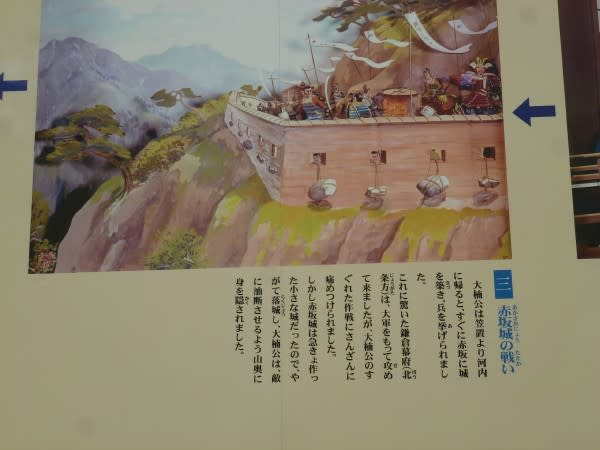

三 赤坂城の戦い

大楠公は笠置より河内に帰ると、すぐに赤坂に城を築き、兵を挙げられました。

これに驚いた鎌倉幕府(北条方)は、大軍をもって攻めて来ましたが、

大楠公のすぐれた作戦にさんざんに痛めつけられました。

しかし赤坂城は急きょ作った小さな城だったので、やがて落城し、大楠公は、

敵に油断させるよう山奥に身を隠しました。

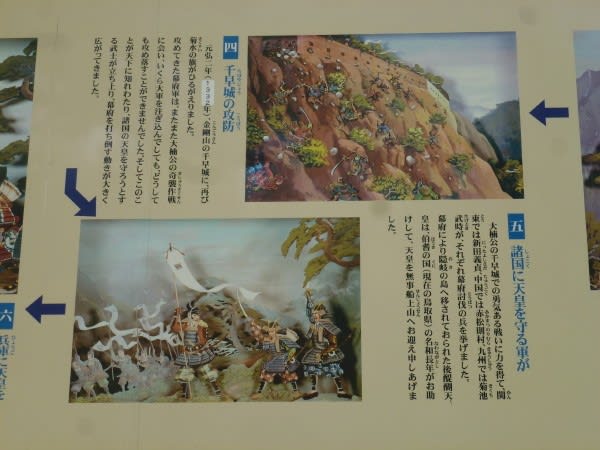

四 千早城の攻防 五 諸国に天皇を守る軍が

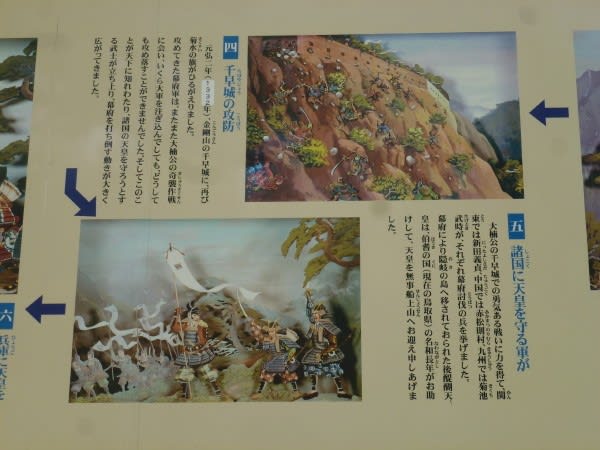

四 千早城の攻防

四 千早城の攻防

元弘二年(1332年)、金剛山の千早城に、再び菊水の旗がひるがえりました。

攻めて来た幕府軍は、またまた大楠公の奇襲作戦に出会い、いくら大軍を注ぎ

込んでしても、どうしても攻め落とすことが出来ませんでした。

そしてこのことが天下に知れわたり、諸国の天皇を守ろうとする武士が立ち上がり、

幕府を打ち倒す動きが大きく広がってきました。

上の2枚の写真は上述の番組で杉浦友紀アナウンサーが実際に登った千早城跡

上の写真も同じく上述の番組で千早城での楠木正成の戦いぶりを描いたもの。

丸太や石さらに熱湯や糞尿を攻め入る幕府軍に浴びせ100日を超える籠城戦

に持ち込んでいます。

兵站(へいたん=兵糧の補給)を重視した戦いであった。

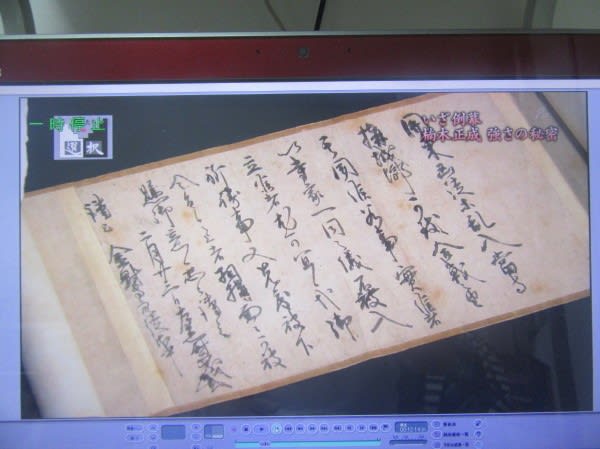

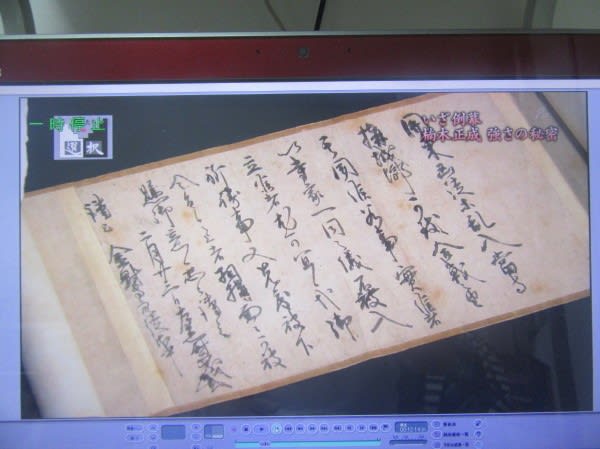

上の写真も上述の番組からで楠木正成が天野山金剛寺(千早赤阪村)に送った自筆の

書状で金剛寺へ鎌倉幕府軍が攻めてきた事をうわさに聞き、金剛寺の総力をもって

防戦することを願い送ったものだそうです。

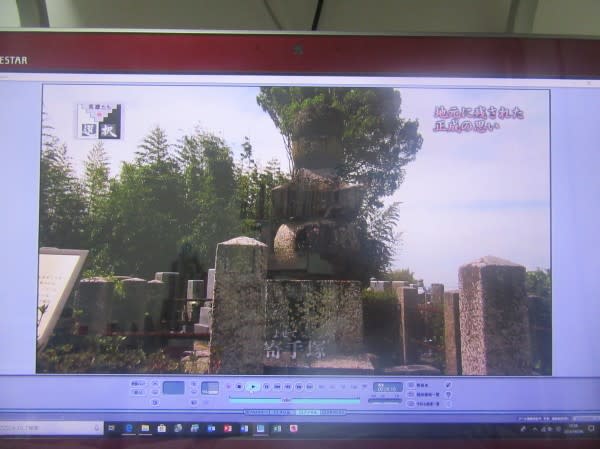

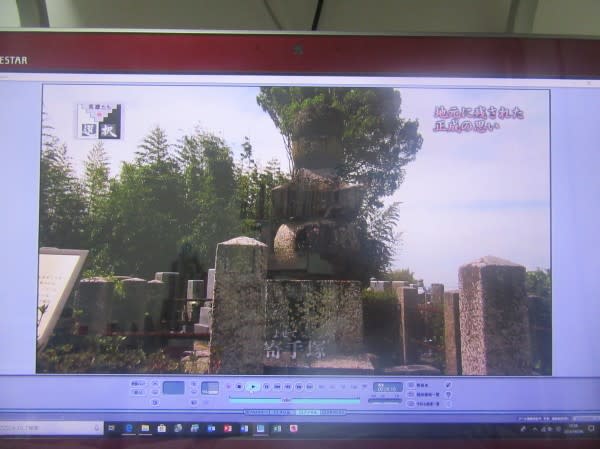

上の写真も上述の番組からで千早赤阪村の森屋地区にある墓地の中の寄手塚・身方塚

見方塚の五輪塔(供養塔)より寄手塚の方が明らかに大きく楠木正成の寛容な人間性

を推し量る材料になるとの解説がありました。

五 諸国に天皇を守る軍が

大楠公の千早城での勇気ある戦いに力を得て、関東では新田義貞、中国では赤松則村、

九州では菊池武時が、それぞれ幕府討伐の兵を挙げました。

幕府により隠岐の島へ移されておられた後醍醐天皇は、伯耆の国(現在の鳥取県)の

名和長年がお助けして、天皇を無事船上山へお迎え申しあげました。

上の写真も上述の番組からで鎌倉幕府が元弘三年(1333年)5月22日に

鎌倉幕府が滅亡した。

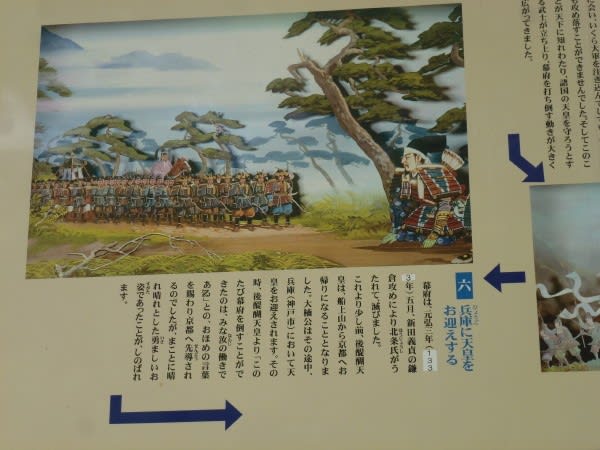

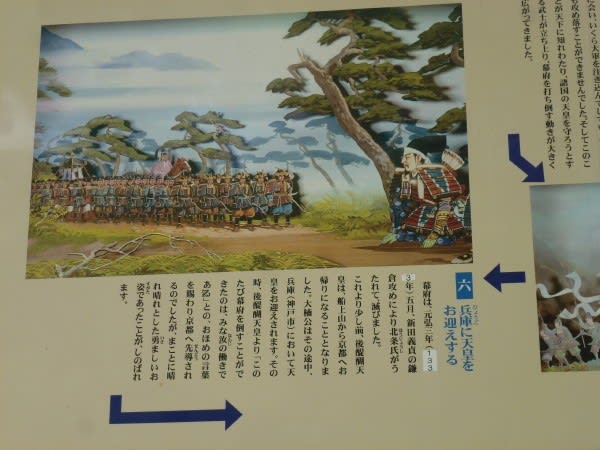

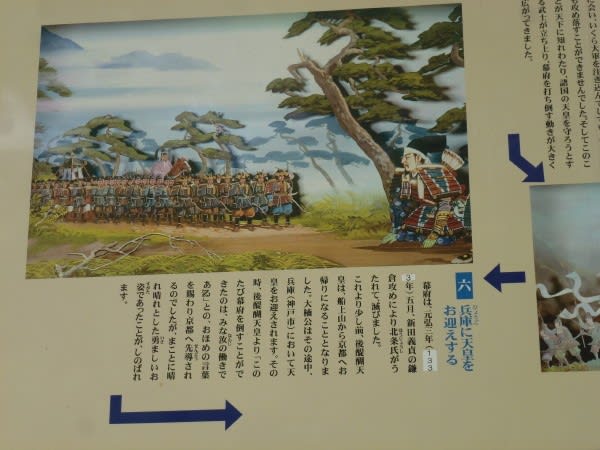

六 兵庫に天皇をお迎えする

幕府は、元弘三年(1333年)五月、新田義貞の鎌倉攻めによって北条氏がうたれて、

滅びました。これより少し前、後醍醐天皇は、船上山から京都へお帰りになることと

なりました。大楠公はその途中、兵庫(神戸市)において天皇をお迎えされます。

その時、後醍醐天皇より「このたび幕府を倒すことができたのは、みな汝の働きである」

との、おほめの言葉を賜わり京都へ先導されるのでしたが、まことに晴れ晴れとした

勇ましいお姿であったことが、しのばれます。

上の写真は後醍醐天皇が元弘3年(1333)6月、隠岐から京都に帰られる途中、

福厳寺(神戸市兵庫区)に駐留されたことを示す石碑です。

「史跡後醍醐天皇駐蹕之處」と書かれています。後醍醐天皇は元弘2年(1332)3月に

隠岐に流されていたのですが翌年(元弘3年)、2月24日六條忠顕を従えて伯耆の

船上山行在所に落ち着かれていました。

鎌倉幕府の京都の役所六波羅探題が足利尊氏、赤松則村の軍に滅ぼされたことを

船上山で伝えられた後醍醐天皇は5月23日に船上山を出発、姫路の書写山を経て

福厳寺に着かれたのは6月1日のことである。

赤松則村(円心)父子、楠木正成と部下七千騎を率いて福厳寺で天皇を迎え、

6月5日に京都に到着された。

七 足利尊氏のうらぎり

後醍醐天皇は、自らその政治を行わせられました(建武の中興)。しかしそれには、

不満を持つ者もあり特に足利尊氏は、天皇の政治を奪わんとし、諸国の不平武士等を集めて

延元元年(1336年)九州から攻め上がってきました。大楠公はこの大軍を打ち破る策として、

「一時京都に敵を招き入れ、期を見て反撃すれば勝てる」と進言されましたが、浅はかな

公卿らの反対により、取り上げられませんでした。

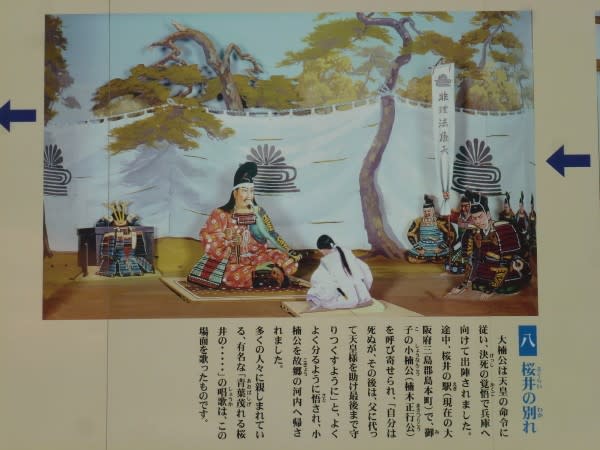

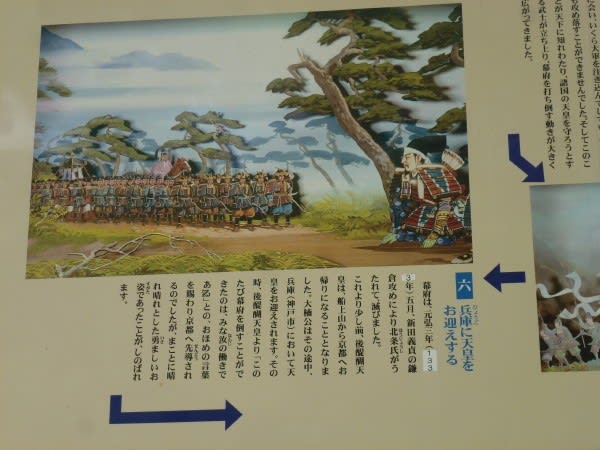

八 桜井の別れ

大楠公は天皇の命令に従い、決死の覚悟で兵庫へ向けて出陣されました。

途中、桜井の駅(現在の大阪府三島郡島本町)で、御子の小楠公(楠木正行公)を

呼び寄せられ、「自分は死ぬが、その後は、父に代わって天皇さまを助け最後まで

守りつくすように」と、よく分るように悟され、小楠公を故郷の河内へ返されました。

多くの人々に親しまれている、有名な「青葉茂れる桜井の・・・」の唱歌は、

この場面を歌ったものです。

青葉茂れる櫻井の~で始まる「

楠公の歌」について記載しておきます。

『楠公の歌』 落合直文 作詞、奥山朝恭 作曲

奥山朝恭(ともやす)の作曲で歌人で国文学者の落合直文が書いた詩に曲をつけた

バラードで明治24年(1891)奥山朝恭が兵庫県尋常師範(現神戸大学発達科学部)に

奉職中に作曲された。

奥山朝恭(おくやまともやす)(1858-1943)の略歴

安政5年(1858)江戸本所生まれ

音楽教育者、作曲家、後に岡山の西洋料理店(元浩養軒)を経営。

大阪清水谷高女、兵庫県尋常師範、岡山師範学校(明治26年より9年間)で

音楽を教える。昭和18年(1943)死去

下記の三部構成になっています。

―桜井の訣別―

1.青葉茂れる桜井の 里のわたりの夕まぐれ

木(こ)の下陰に駒とめて 世の行く末をつくづくと

忍ぶ鎧(よろい)の袖の上(え)に 散るは涙かはた露か

2.正成(まさしげ)涙を打ち払い 我が子正行(まさつら)呼び寄せて

父は兵庫に赴かん 彼方(かなた)の浦にて討ち死にせん

汝(いまし)はここまで来つれども とくとく帰れ故郷へ

3.父上いかにのたもうも 見捨てまつりてわれ一人

いかで帰らん帰られん この正行は年こそは

未だ若けれ諸(もろ)ともに 御供(おんとも)仕えん死出の旅

4.汝をここより帰さんは 我が私の為ならず

おのれ討死為さんには 世は尊氏の儘(まま)ならん

早く生い立ち大君(おおきみに) 仕えまつれよ国の為

5.この一刀(ひとふり)は住(い)にし年 君の賜いしものなるぞ

この世の別れの形見にと 汝(いまし)にこれを贈りてん

行けよ正行故郷へ 老いたる母の待ちまさん

6.共に見送り見返りて 別れを惜しむ折からに

またも降りくる五月雨の 大空に聞こゆる時鳥(ほととぎす)

誰か哀れと聞かざらん あわれ血に泣くその声を

―敵軍襲来―

7.遠く沖べを見渡せば 浮かべる舟のその数は

幾千万とも白波の 此方(こなた)をさして寄せて来ぬ

陸(くが)はいかにと眺むれば 味方は早くも破られて

8.須磨と明石の浦づたい 敵の旗のみ打ちなびく

吹く松風か白波か よせくる波か松風か

響き響きて聞ゆなり つづみの音に閧(とき)の声

―湊川の奮戦―

9.いかに正季(まさすえ)われわれの 命捨つべき時は来ぬ

死す時死なでながらえば 死するに勝る恥あらん

太刀の折れなんそれまでは 敵のことごと一方(かたえ)より

10.斬りすてなん屠(ほう)りてん 進めすすめと言い言いて

駆け入るさまの勇ましや 右より敵の寄せくるは

左の方(かた)へと薙(な)ぎ払い 左の方より寄せくるは

11.右の方へと薙ぎ払う 前よりよするその敵は

後ろよりするその敵も 見ては遁(のが)さじ遁さじと

奮いたたかう右ひだり とびくる矢数は雨あられ

12.君の御為(みため)と昨日今日 数多の敵に当りしが

時いたらぬをいかにせん 心ばかりははやれども

刃(やいば)は折れぬ矢はつきぬ 馬もたおれぬ兵士(つわもの)も

13.かしこの家にたどりゆき 共に腹をば切りなんと

刀を杖に立ちあがる 身には数多の痛矢串(いたやぐし)

戸をおしあけて内に入り 共に鎧の紐とけば

14.緋おどしならぬくれないの 血潮したたる小手の上

心残りはあらずやと 兄のことばに弟は

これみなかねての覚悟なり 何か嘆かん今さらに

15.さはいえ悔し願わくは 七度(ななたび)この世に生まれ来て

憎き敵をば滅ぼさん さなりさなりとうなづきて

水泡(みなわ)ときえし兄弟(はらかた)の 心も清き湊川

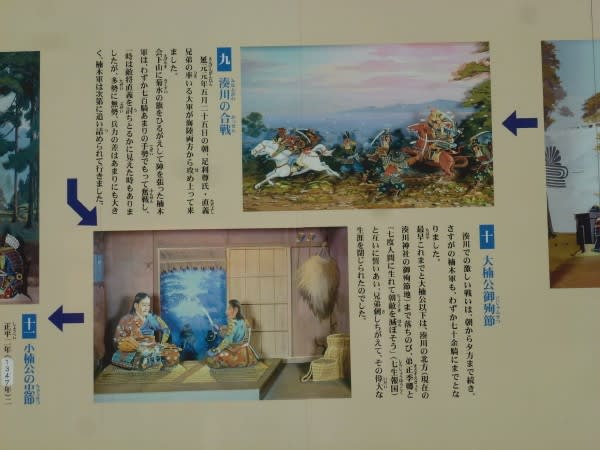

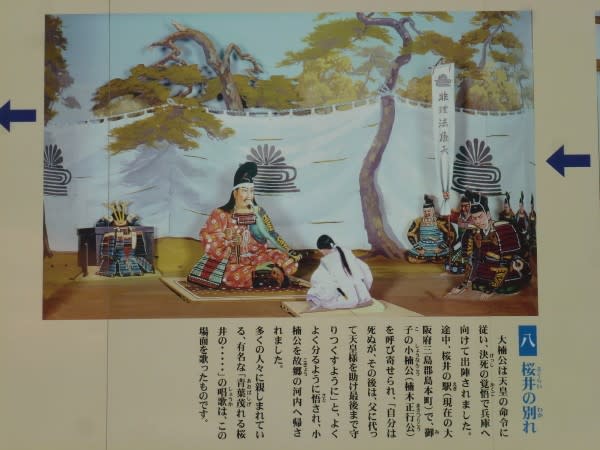

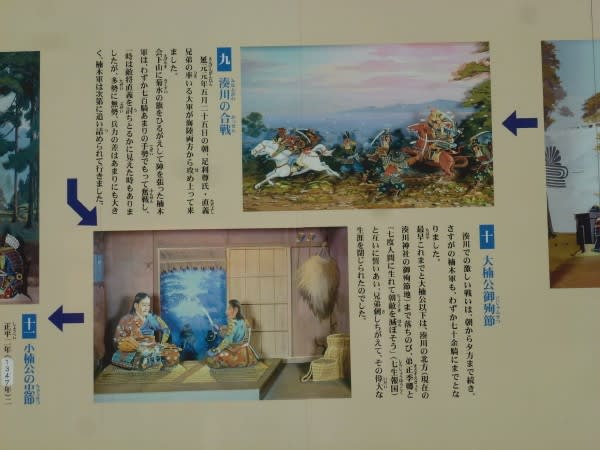

九 湊川の合戦 十 大楠公御殉節

九 湊川の合戦

九 湊川の合戦

延元元年五月二十五日の朝、足利尊氏の夜・直義兄弟の率いる大軍が海陸両方から

攻め上がって来ました。絵下山に菊水の旗をひるがえして陣を張った楠木軍は、

わずか七百騎あまりの手勢でもって奮戦し、一時は敵将直義を討ちとるかに見えた時も

有りましたが、多勢に無勢、兵力の差はあまりにも大きく、楠木軍は次第に

追い詰められてゆきました。

上の写真は湊川の戦い 楠正成の陣の遺蹟の石碑 撮影:2011-3-14

十 大楠公御殉節

湊川での激しい戦いは、朝から夕方まで続き、流石の楠木軍も、わずか七十余騎に

までとなりました。最早これまでと大楠公以下は、湊川の北方(現在の湊川神社の御殉節地)

まで落ちのび、弟正李卿と「七度人間に生まれて朝敵を滅ぼそう」(七生報国)と互いに

誓いあい、兄妹刺しちがえて、その偉大な生涯を閉じられたのでした。

上の2枚の写真は湊川神社拝殿西側奥の楠木正成公戦没地と現地説明板

大楠公の戦没地は諸説あり確定されていないがその1部を紹介します。

(1)橋本家文書では広厳寺子坊の無為庵に火を放って 一族13人 兵士73人と

ともに自刃したと伝わっています。

(2)太平記には、「湊河の北にあたりて在家の一村あるけるなかに走り入りて腹を切らん」

とあります。

(3)明治44年(1911) 仲彦三郎「西摂大観」では、その場所を奥平野字楠に比定。

関連サイト:

楠正成終焉伝承の地 楠谷勝負が池跡

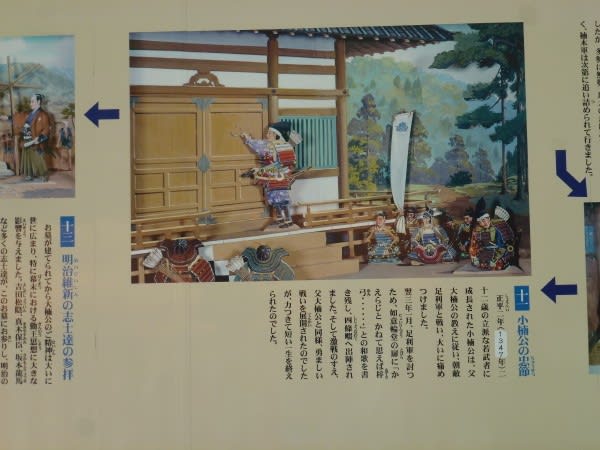

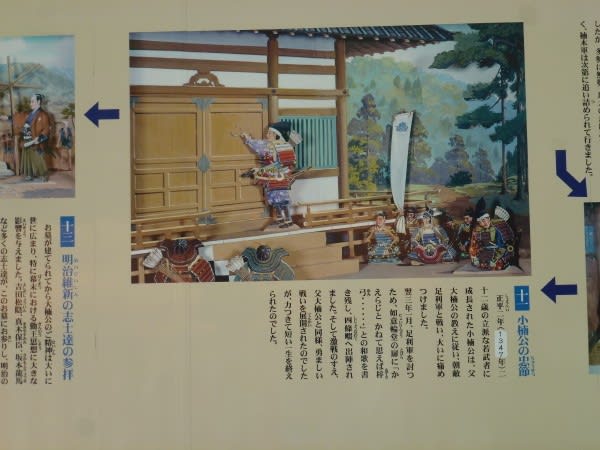

十一 小楠公の忠節

正平二年(1347年)二十二歳の立派な若武者に成長された小楠公は、父大楠公の教えに従い

朝敵足利軍と戦い、大いに痛めつけました。翌三年一月、足利軍を討つため、如意輪堂の

扉に「かえらじと かねて思えば梓弓・・・」との和歌を書き残し、四条畷へ出陣されました。

そして激戦のすえ、父大楠公と同様、勇ましい戦いを展開されたのでしたが、

力尽きて短い一生を終えられたのでした。

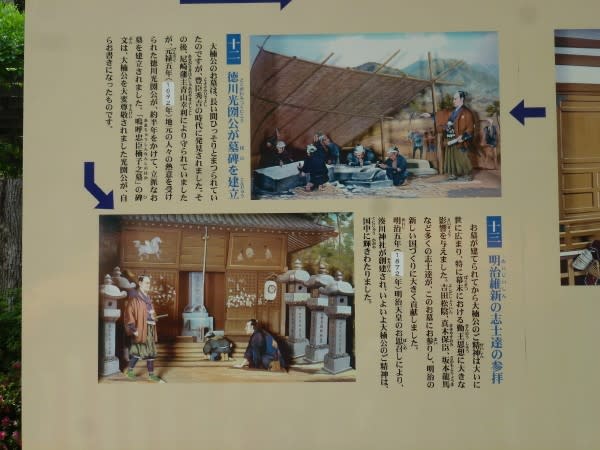

十二 徳川光圀公が墓碑を建立 十三 明治維新の志士たちの参拝

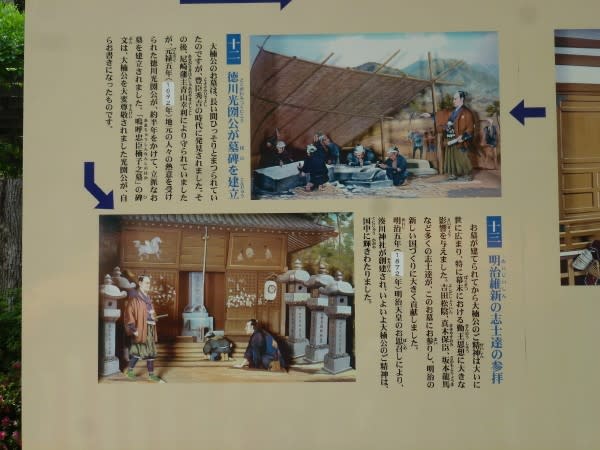

十二 徳川光圀公が墓碑を建立

十二 徳川光圀公が墓碑を建立

大楠公のお墓は、長い間ひっそりとまつられて居たのですが、豊臣秀吉の時代に

発見されました。 その後、尼崎藩主青山吉利により守られていましたが、

元禄五年(1692年)地元の人々の熱意を受けられた徳川光圀公が、約半年をかけて、

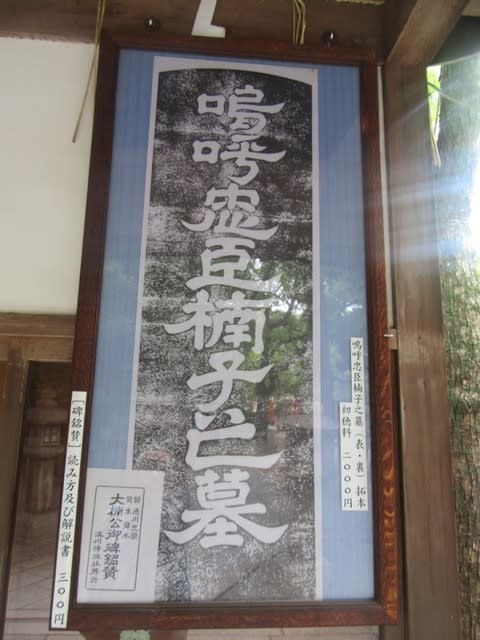

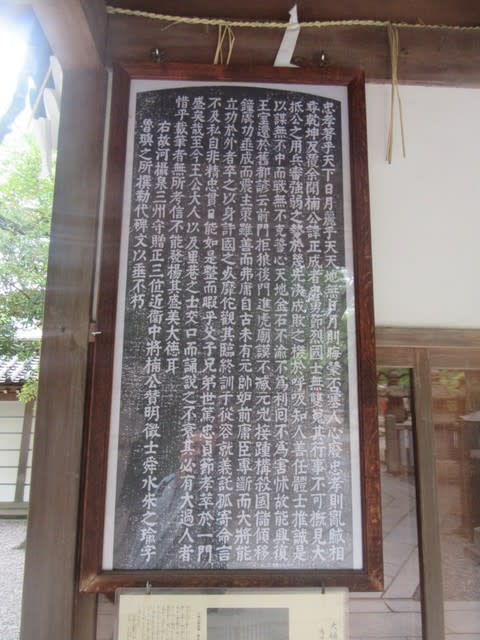

立派なお墓を建立されました。「嗚呼忠臣楠子の墓」の碑文は、大楠公を大変尊敬

されました光圀公が、自らお書きになったものです。

上の写真は湊川神社の大楠公の墓 撮影:2018-5-26

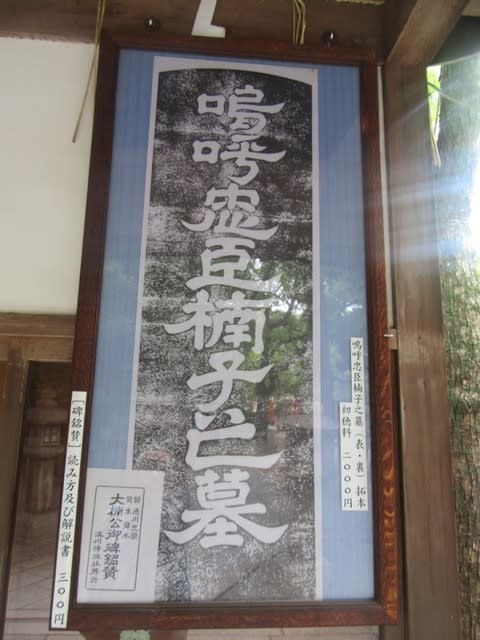

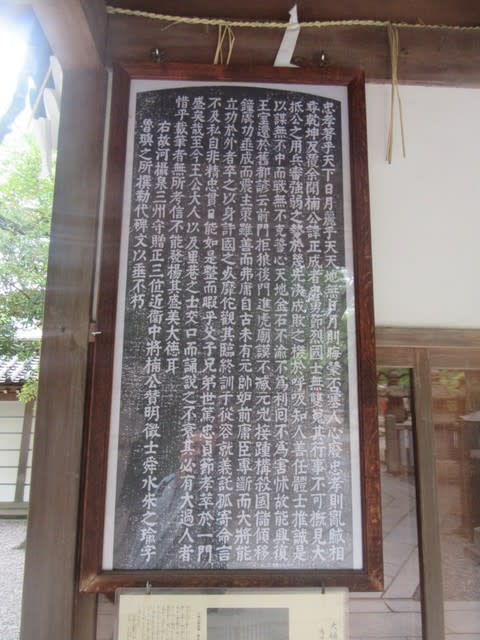

上の2枚の写真は湊川神社の掲示の「嗚呼忠臣楠子の墓」の碑文の拓本 表面と裏面

1862年に墓に参った20歳の安中藩藩士の若き新島襄も楠正成の生きかたに共鳴し

自宅にその拓本が保管されていました。

吉田松陰、伊藤博文、久坂玄瑞、高杉晋作などの幕末の尊王派の志士達こぞって

楠公の墓に参っていたことは有名な話で今も語り継がれています。

十三 明治維新の志士たちの参拝

お墓が建てられてから大楠公のご精神は大いに世に広まり、特に幕末における勤王思想に

大きな影響を与えました。 吉田松陰・真木保臣・坂本竜馬など多くの志士たちが、

このお墓にお参りし、明治の新しい国づくりに大きく貢献しました。

明治五年(1872年)明治天皇のお思し召しにより、湊川神社が創建され、

いよいよ大楠公のご精神は、国中に輝きわたりました。

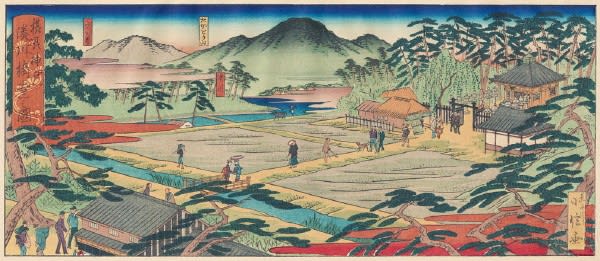

江戸期の大楠公の墓所と廣厳寺(楠寺)

上の写真は若林秀岳著の神戸覧古(明治34年(1901)作)で開港前の様子を

作者が書きとめたもので江戸時代後期の

廣厳寺(楠寺)の姿が想像できる。

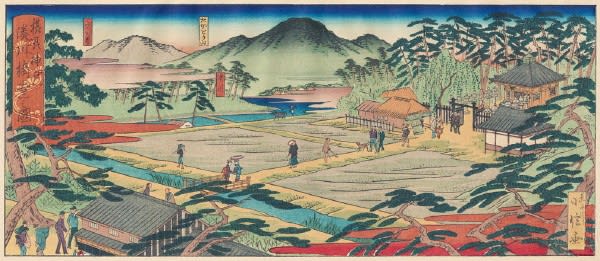

上の写真は浮世絵師の長谷川小信によって描かれた錦絵の神戸古版画集で描かれた

楠正成公の墓碑の図です。江戸の後期には名所となっていた様子が判ります。

上記のように整備される前の姿は延宝8年(1680) 衣斐蓋子によって描かれた

海瀕舟行図がありこの中に楠公の塚があり横に梅の大木も描かれています。

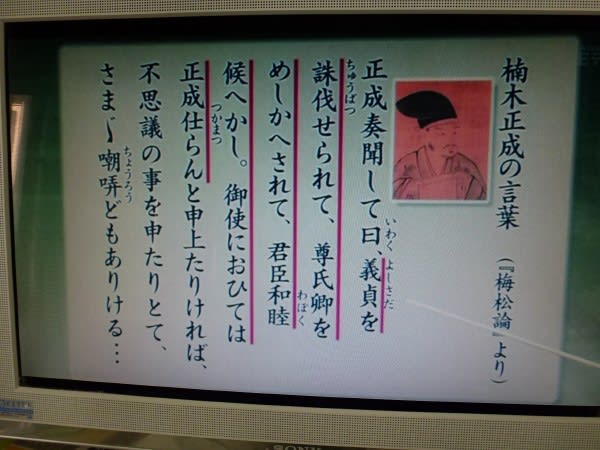

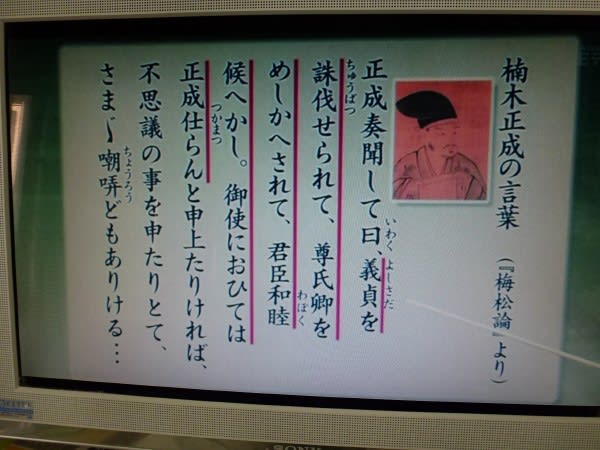

上の写真はNHK Eテレ高校講座 日本史で解説されていたもので楠正成が

建武3年(1336)5月25日の湊川の戦いより以前に後醍醐天皇に対して

新田義貞を討って、足利尊氏とは和議を結ぶべきと献策していたが却下

されてしまったことを梅松論の文章から拾ったものです。

建武3年(1336)1月29日に楠、新田、北畠の連合軍が足利尊氏軍を京から

駆逐したものの足利尊氏が必ずや盛り返してくると楠正成は読んでいたので

このような言葉となったのである。

楠公武者行列について

湊川神社で5年に1回に頻度で開催される楠公武者行列は楠木正成が、元弘3年(1333)6月

幽閉されていた隠岐から京に戻る途中、後醍醐天皇を神戸で迎え、都まで先導した行列

を再現したものである。

2018年と2013年の楠公武者行列の様子を紹介します。

2018年

楠公武者行列 on 2018-5-26 (その1) 前陣武者列

楠公武者行列 on 2018-5-26 (その2) 神幸列本社(じんこうれつほんしゃ)

楠公武者行列 on 2018-5-26 (その3)完 神幸列甘南備神社(じんこうれつかんなびじんじゃ)

2013年

楠公武者行列 on 2013-5-26 (その1)

楠公武者行列 on 2013-5-26 (その2)

楠公武者行列 on 2013-5-26 (その3)完 神幸列甘南備神社