2018年6月17日、神戸電鉄を利用して三田へ出かけていました。

三田へは人と自然の博物館へは2度ほど訪問したことがありますが、三田の旧城下町を

観るのは初めてです、

三田は明治時代初期に神戸に出て巨大な富を築いた藩主の九鬼隆義、白洲退蔵、

小寺泰次郎などが神戸で活躍し神戸の発展に寄与しており神戸とは深い関りがあります。

三田天満神社の基本情報

住所:三田市天神3丁目34番5号 TEL:079-562-2647

御祭神:菅原道真、伊弉諾尊、大己貴命、大歳大神、伊弉冊尊、少彦名命

拝殿内には大歳宮、天満宮、熊野宮、山王宮と記載

創建:千数百年前 三田神祠(じんじ)と号して大歳神社が祀られていた

公式サイト:http://www.eonet.ne.jp/~sandatenjin/

Goo地図を添付しておきます。

拝殿と舞殿

上の写真は拝殿と舞殿を中心とした境内の遠景

上の写真は拝殿の近景です。

本殿

上の写真は三田天満宮の本殿

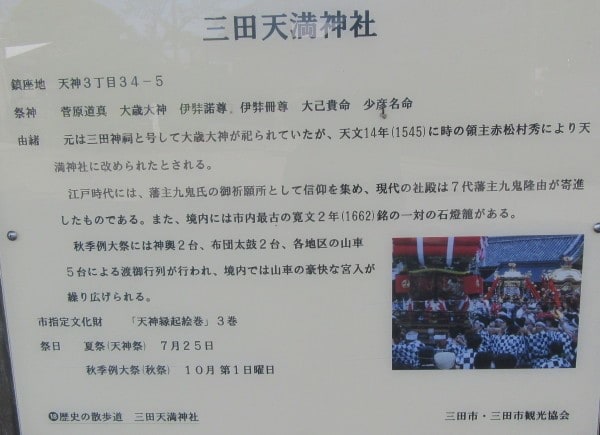

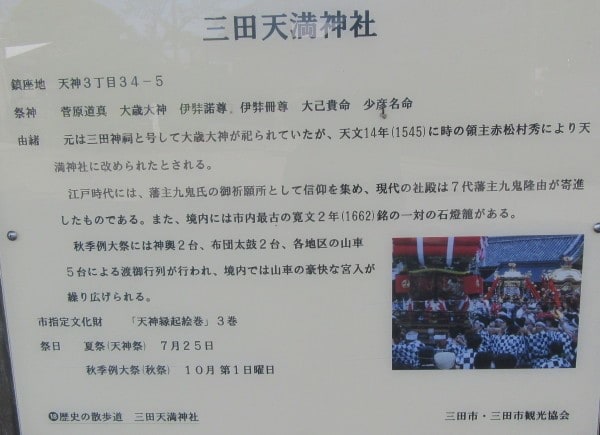

三田天満神社の現地説明板

上の写真は三田天満神社の現地説明板。

天文14年(1545)には当時の領主赤松村秀は社殿を造営、大歳神社であったが

天満神社に改められた。寛永10年(1633)に初代三田藩主となった九鬼久隆

(在位1633-1649)も天神神社を崇敬し九鬼家歴代の祈願所とし社領の安堵や社殿の

営繕工事などが行われました。現在の本殿は享保19年(1734)の火災で社殿、社宝、

記録などが焼失した後の、元文4年(1739)に7代藩主九鬼隆由(在位1733-1743)

が寄進したもの。境内には三田市で一番古い古い寛文2年(1662)銘の一対の石燈籠がある。

年代から九鬼家2代藩主の九鬼隆昌(在位1649-1669)の寄進か?。

参考資料として三田藩九鬼家十三代のリストを添付しておきます。

随身門(神社山門)

上の3枚の写真は随身門=神門(神社山門)と門を守る随身像

随身とは貴族の外出の際、身を守る役人のこと

通常、随身門の右手は左大臣、左手は弓矢をもっている矢大臣が配置

扁額は三田藩士出身の九鬼隆一男爵(冠位:従二位 勲一等)が揮毫の 「春萬燿徳遺」

読みは「しゅんばんようとくい」

「徳を遺し 萬春にかがやく」

九鬼隆一男爵(1852-1931)についてWikipediaより略歴を記載しておきます。

九鬼 隆一(くき りゅういち、嘉永5年8月7日(1852年9月12日)- 昭和6年(1931年)

8月18日)は明治時代から昭和初期にかけての日本の官僚、政治家。旧綾部藩士。男爵。

号は成海。摂津国三田出身。慶應義塾に学んだのち文部省に出仕し、若くして文部少輔

(現在の事務次官)にまで栄進。1884年(明治17年)、駐米特命全権公使に転じ、

1888年(明治21年)に帰国すると図書頭、臨時全国宝物取調委員長、宮中顧問官、

帝国博物館総長を歴任。美術行政に尽力した。また貴族院議員、次いで枢密顧問官を兼任。

1900年(明治33年)に総長を退いてからは枢密顧問官を長く務めた。

1914年(大正4年)には郷里に三田博物館を設立し、自らの美術コレクションを展示・公開

している。息子は哲学者の九鬼周造。

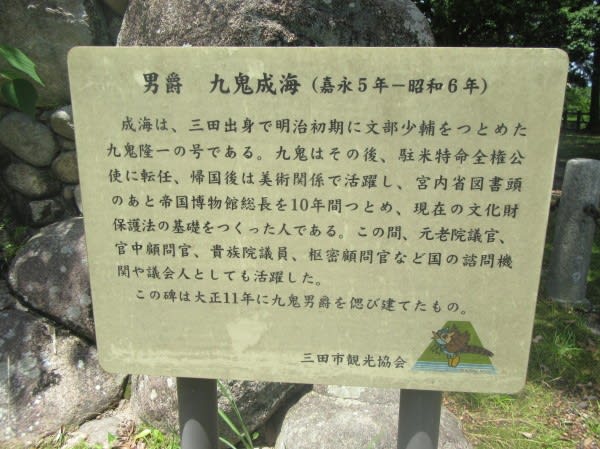

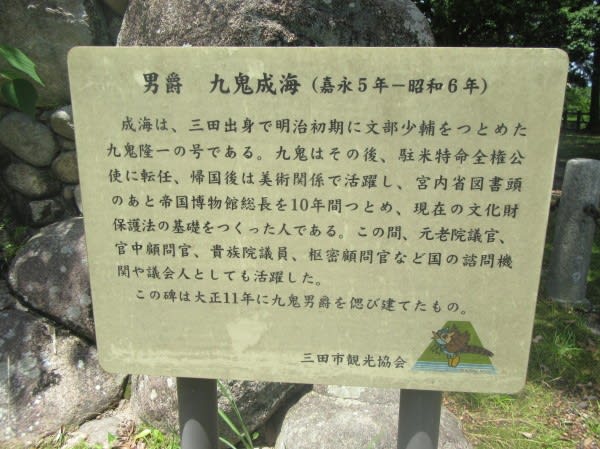

九鬼隆一ぼ号 九鬼成海の名で天神公園内に石碑が建てられていますのでその

説明板と共に写真を添付しておきます。(下の2枚の写真)

三田博物館に関連して三田博物館跡の石碑と説明板も添付(下の2枚の写真)

三田博物館跡の石碑は三田ふるさと学習館の対面に設置されています。

撫で牛

上の写真はどこのの天満宮でも見かける撫で牛

飛び梅

上の2枚の写真は飛び梅と現地説明板

境内社

上の写真は拝殿左手の境内社

左手より金刀比羅神社、八幡神社、淡島神社

上の写真は右手の稲荷神社(中央)、右手に素盞鳴尊社

上の2枚の写真は同じく拝殿右手にある意志神社と説明板

上の2枚の写真も同じく拝殿右手にある竃戸社と説明板

山茶花の連理

上の3枚の写真は山茶花の連理と説明板。

2017年6月23日付けの朝日新聞でも紹介されておりリンクさせていただきました。

https://www.asahi.com/articles/ASK6N6KRVK6NPIHB02N.html

神武天皇礼拝所

上の写真は神武天皇礼拝所

年中催事

上の写真は年中祭事 出所:三田天満宮のリーフレットより

三田へは人と自然の博物館へは2度ほど訪問したことがありますが、三田の旧城下町を

観るのは初めてです、

三田は明治時代初期に神戸に出て巨大な富を築いた藩主の九鬼隆義、白洲退蔵、

小寺泰次郎などが神戸で活躍し神戸の発展に寄与しており神戸とは深い関りがあります。

三田天満神社の基本情報

住所:三田市天神3丁目34番5号 TEL:079-562-2647

御祭神:菅原道真、伊弉諾尊、大己貴命、大歳大神、伊弉冊尊、少彦名命

拝殿内には大歳宮、天満宮、熊野宮、山王宮と記載

創建:千数百年前 三田神祠(じんじ)と号して大歳神社が祀られていた

公式サイト:http://www.eonet.ne.jp/~sandatenjin/

Goo地図を添付しておきます。

拝殿と舞殿

上の写真は拝殿と舞殿を中心とした境内の遠景

上の写真は拝殿の近景です。

本殿

上の写真は三田天満宮の本殿

三田天満神社の現地説明板

上の写真は三田天満神社の現地説明板。

天文14年(1545)には当時の領主赤松村秀は社殿を造営、大歳神社であったが

天満神社に改められた。寛永10年(1633)に初代三田藩主となった九鬼久隆

(在位1633-1649)も天神神社を崇敬し九鬼家歴代の祈願所とし社領の安堵や社殿の

営繕工事などが行われました。現在の本殿は享保19年(1734)の火災で社殿、社宝、

記録などが焼失した後の、元文4年(1739)に7代藩主九鬼隆由(在位1733-1743)

が寄進したもの。境内には三田市で一番古い古い寛文2年(1662)銘の一対の石燈籠がある。

年代から九鬼家2代藩主の九鬼隆昌(在位1649-1669)の寄進か?。

参考資料として三田藩九鬼家十三代のリストを添付しておきます。

随身門(神社山門)

上の3枚の写真は随身門=神門(神社山門)と門を守る随身像

随身とは貴族の外出の際、身を守る役人のこと

通常、随身門の右手は左大臣、左手は弓矢をもっている矢大臣が配置

扁額は三田藩士出身の九鬼隆一男爵(冠位:従二位 勲一等)が揮毫の 「春萬燿徳遺」

読みは「しゅんばんようとくい」

「徳を遺し 萬春にかがやく」

九鬼隆一男爵(1852-1931)についてWikipediaより略歴を記載しておきます。

九鬼 隆一(くき りゅういち、嘉永5年8月7日(1852年9月12日)- 昭和6年(1931年)

8月18日)は明治時代から昭和初期にかけての日本の官僚、政治家。旧綾部藩士。男爵。

号は成海。摂津国三田出身。慶應義塾に学んだのち文部省に出仕し、若くして文部少輔

(現在の事務次官)にまで栄進。1884年(明治17年)、駐米特命全権公使に転じ、

1888年(明治21年)に帰国すると図書頭、臨時全国宝物取調委員長、宮中顧問官、

帝国博物館総長を歴任。美術行政に尽力した。また貴族院議員、次いで枢密顧問官を兼任。

1900年(明治33年)に総長を退いてからは枢密顧問官を長く務めた。

1914年(大正4年)には郷里に三田博物館を設立し、自らの美術コレクションを展示・公開

している。息子は哲学者の九鬼周造。

九鬼隆一ぼ号 九鬼成海の名で天神公園内に石碑が建てられていますのでその

説明板と共に写真を添付しておきます。(下の2枚の写真)

三田博物館に関連して三田博物館跡の石碑と説明板も添付(下の2枚の写真)

三田博物館跡の石碑は三田ふるさと学習館の対面に設置されています。

撫で牛

上の写真はどこのの天満宮でも見かける撫で牛

飛び梅

上の2枚の写真は飛び梅と現地説明板

境内社

上の写真は拝殿左手の境内社

左手より金刀比羅神社、八幡神社、淡島神社

上の写真は右手の稲荷神社(中央)、右手に素盞鳴尊社

上の2枚の写真は同じく拝殿右手にある意志神社と説明板

上の2枚の写真も同じく拝殿右手にある竃戸社と説明板

山茶花の連理

上の3枚の写真は山茶花の連理と説明板。

2017年6月23日付けの朝日新聞でも紹介されておりリンクさせていただきました。

https://www.asahi.com/articles/ASK6N6KRVK6NPIHB02N.html

神武天皇礼拝所

上の写真は神武天皇礼拝所

年中催事

上の写真は年中祭事 出所:三田天満宮のリーフレットより