神戸市立外国人墓地の歴史と概要を調べてみた結果を紹介します。

神戸市立外国人墓地の概要

昭和12年(1937)再度公園が開設、修法が原外国人墓地の建設工事開始

昭和16年(1941)修法が原外国人墓地1次工事終了するが太平洋戦争勃発で放置される

昭和26年(1951)修法が原外国人墓地2次工事終了(12月)

修法が原外国人墓地に小野浜外国人墓地移転(22ヵ国、666人改葬)

昭和36年(1961)

修法が原外国人墓地に春日野外国人墓地移転(40ヵ国、1,406人改葬)

再度公園内に設けられた神戸市立外国人墓地は面積約14ha(2万2千坪)

慶応3年(1867)から現在まで61区画2900人の方 が埋葬されています。

平成19年(2007)2月、再度公園や再度山永久植生保存地とともに国指定の名勝として指定

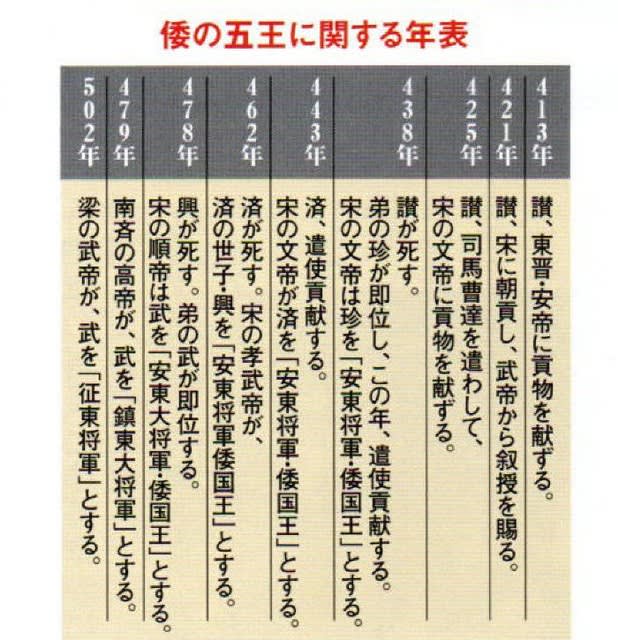

上の2枚の写真は2018年11月17日に訪問した時に撮った現地の説明板

説明文をそのまま転記しておきます。

神戸市立外国人墓地

Kobe Municipal Foreign Cemetery

神戸の外国人墓地の歴史は、兵庫開港に先立つ慶応3年(1867年)5月の欧米外交団と日本政府との合意書調印にはじまります。その年のクリスマスに、当時外国人の居留していた地域に隣接する今のフラワーロード(旧 生田川尻)の東側、小野浜(現在の神戸市中央区浜辺通り付近)で最初の埋葬が行われました。翌明治元年(1868年)元旦には兵庫の港が外国貿易のため、公式に開かれ、外国人居留地が設けられました。その後、明治31年(1898年)に小野浜墓地は一杯になり、翌年閉鎖され、青谷付近の春日野、現在の神戸市中央区篭池通4丁目(旧 上春日野町)に外国人墓地が設けられました。昭和5年(1930年)に至り、現在の修法ヶ原に外国人墓地を移転する提案がなされますが、昭和13年(1938年)7月5日の阪神大水害や第二次大戦をはさみ、昭和27年(1952年)5月から8月にかけて、小野浜墓地666基をはじめ、歴史的記念碑や樹木が移されました。昭和29年(1954年)5月には春日野墓地が閉鎖され、昭和35年(1960年)10月に修法ヶ原へ移転がはじまり、1406基の移転が完了する昭和36年(1961年)10月11日に現在の墓地の開園式が行われ、現在に至っています。なお、春日野墓地移転にあたっては28基の墓が、横浜など神戸以外の土地へ移されています。

現在、この墓地には、明治以来日本とかかわりをもった外国人やその日本人妻など約2800柱が埋葬されています。そして、初代神戸港長J・マーシャルや造船など近代産業の発展に鉱石のあったE・H・ハンターはじめ、神戸の洋菓子の礎をつくったFDモロゾフ、フロインドリーブ、ハインリッヒ、私学振興に尽くしたE・タルカット、J・Wランバス、外国人スポーツクラブKR&ACを創り近代スポーツの振興に尽くしたA・C・シムなど多くの著名人も異国での眠りについています。

概要

面積 約14ha 墓碑数 約2,300基

慰霊碑 3基 記念碑 2基

2018年3月

神戸市

神戸市立外国人墓地の歴史

慶応3年(1867)4月13日(新暦換算1867年5月16日)

幕府と条約国が取り決め「兵庫港井大坂ニ於テ外国人居留地定ムル取極」

11条で外国人墓地は「居留地背後の山手」と取り決めた

慶応3年(1867)12月(旧暦)

神戸港開港式に臨席する各国の代表者を乗船運行した外国艦隊乗組員4名が死亡

山手の外国人墓地は未着手であったので、4名は急ごしらえの「小野浜外国人仮墓地」に埋葬

慶応4年(1868)1月

大阪湾で米国艦隊ベル提督の小型ボートが転覆し提督・副官・下士官兵ら合計

10名が死亡し「小野浜外国人仮墓地」に埋葬された

明治32年(1899)5月

居留地返還(7月17日)の2ヶ月前に春日野外国人墓地完成

1868年開港以降外国人墓地の管理は外国人により管理運営されていたが

居留地返還後は神戸市に管理は移行した。

昭和12年(1937)再度公園が開設、修法が原外国人墓地の建設工事開始

昭和16年(1941)修法が原外国人墓地1次工事終了するが太平洋戦争勃発で放置される

昭和26年(1951)修法が原外国人墓地2次工事終了(12月)

修法が原外国人墓地に小野浜外国人墓地移転(22ヵ国、666人改葬)

昭和36年(1961)

修法が原外国人墓地に春日野外国人墓地移転(40ヵ国、1,406人改葬)

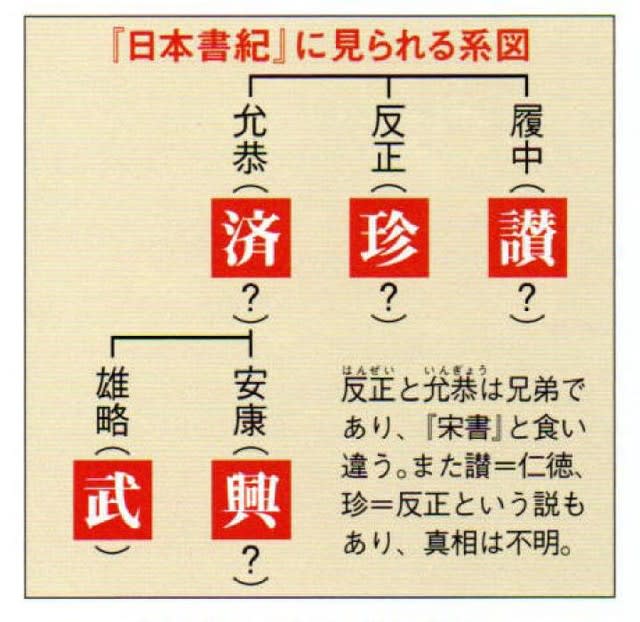

神戸市立外国人墓地公開の情報

神戸市立外国人墓地は4月から11月の第4日曜日 8回/年公開されています

その情報を紹介します。

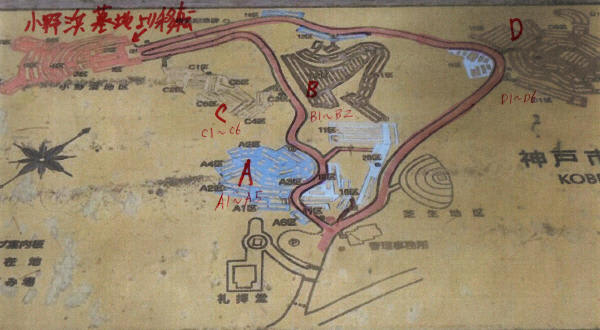

上の写真は2018年11月17日に訪問した時に撮った現地の説明板

上の写真は2018年11月17日に訪問した時に入手したリーフレット

神戸市立外国人墓地の地図など

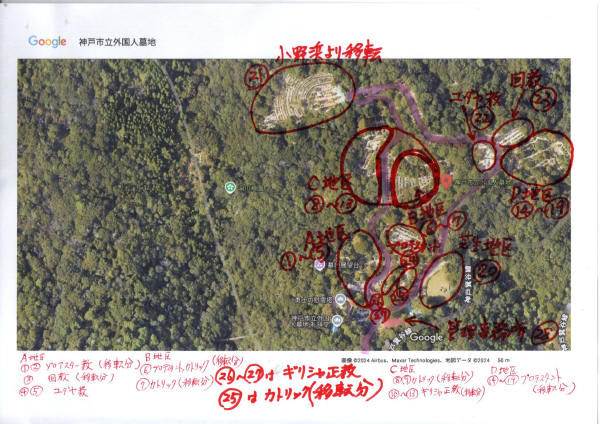

上の写真はGoogleマップに神戸市立外国人墓地の配置図を記載

上の写真は現地説明板にA区からD区及び小野浜墓地からの移転分の位置を明示

主な埋葬者、記念碑

芝生地区

ゴードン・スミス

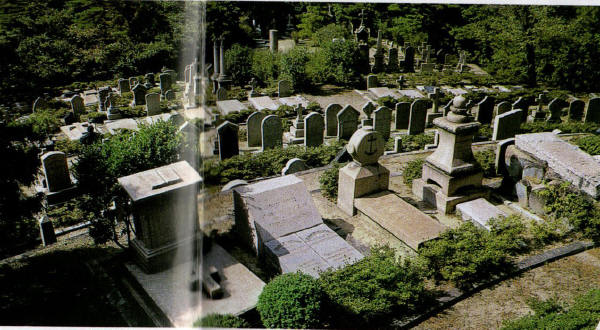

上の2枚の写真はR.ゴードン・スミス(1858-1918)の墓碑と芝生墓地の遠景

身寄りの無い人々が百数十柱、眠っています。

撮影:2018年11月17日

各地区は宗教・宗派別に区分されています。

A地区 ゾロアスター教 A1,A2 回教A3 ユダヤ教

B地区 プロテスタント・カトリックB1 カトリックB2

J.R. ドルウェル ラインの館の建築主

C地区 ギリシャ正教、ロシア正教 C1~C6

モロゾフ 製菓

上の写真、左手はモロゾフの墓碑 (ロシア正教の墓碑)

出典:2018年11月17日に訪問した時に入手したリーフレット

D地区 プロテスタント D1~D6

エドワード・ハンター D1区(⑭)-17 造船業(日立造船の前身)

小野浜墓地からの移転分 ㉑ 1区~7区

米艦隊遭難者の慰霊碑 1区 10~23

慶応3年(1867)12月15日(新暦換算1868年1月11日)、大阪湾での海難事故の死者12名を慰霊

上の2枚の写真は神戸開港直後に大阪湾で遭難死した人々の慰霊碑

撮影:2018年11月17日

堺事件の死者の墓碑 6区

上の写真は堺事件で犠牲になった仏水兵11名の墓とモニュメント。

撮影:2018年11月17日

ジョン・マーシャル 4区-15 初代神戸港長

上の写真はジョン・マーシャルの墓碑

出典:2018年11月17日に訪問した時に入手したリーフレット

A.C.シム 3区-1 KR&ACの創設者、薬剤師

上の写真はA.C.シムの墓碑

出典:2018年11月17日に訪問した時に入手したリーフレット

上の写真もA.C.シムの墓碑

撮影:2018年11月17日

ウォルター・ランバス 3区-52 関西学院創設者

上の写真の中にウォルター・ランバス氏の墓碑があるそうです

出典:2018年11月17日に訪問した時に入手したリーフレット

H.A.スティーブンス 4区-25 岩国で教育に尽力

ジョン・ウォルシュ 製紙業

上の写真は山口リンと共に修法ガ原の神戸市外国人墓地に眠るジョン・ウォルシュの墓碑

撮影:2018-11-17

上の写真は小野浜墓地からの移転分の遠景

出典:2018年11月17日に訪問した時に入手したリーフレット

㉔の位置

タルカット 11区-6号-1 宇治野英学校(のちの神戸女学院)の開設に尽力 した米国人女性宣教師

墓地入口

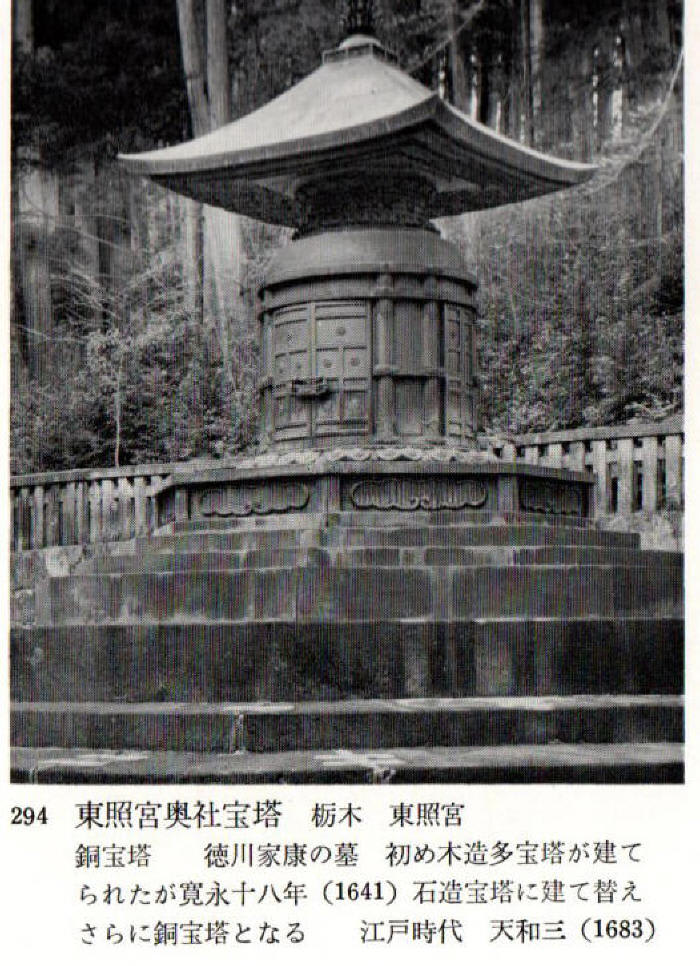

勇士の慰霊塔

上の2枚の写真が勇士の慰霊塔です。 撮影:2008年8月18日

神戸市立外国人墓地について過去に書いたブログ