私はまったく機械に疎い人間であるが、インターネットの急激な普及に手を拱いているほど能無しではない。

塾の中には生徒とのメールのやりとりを禁じているところも多いようだが、ナンセンスとしか言いようがない。メールにせよ何にせよ、ツールである。効果的に用いれば、指導にも大いに生かすことができる。たかだかツールの使用を禁じねばならないほど、講師が信用できないのなら、最初から雇わなければいいのだ。間違いの恐れもあるからといって、板前から包丁を取り上げる料亭などありはしない。

今時の中学生や高校生にとってコミュニケーションの手段はメールなのである。彼らは日常の出来事や感じたことを驚くほど気軽にメールで伝えてくる。「先生、昨日駅前のTUTAYAにいたでしょう」とか「理科の成績上がったから、マクドナルドおごって下さい」とかである。

考えてみていただきたい。こんなことを電話してくるだろうか?

このようなたわいもないメールのやり取りの合間に授業があり、リアルなコミュニケーションがあり、大切なことや場合によっては厳しいことも遥かにしっかりと伝えることができる。ネットとリアルの融合はビジネスの世界では常識である。しかしながら、多くの塾はこれを十分に活用できているとは言いがたい状況である。

また、欠席の連絡などもメールでもらうようにすれば、授業中に電話が鳴ることが少なくなり、受け付けがおらず、講師自ら電話をとる塾などでは大いに助かるはずである。

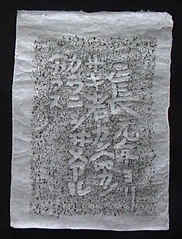

さらに、自作の暗記法をPDFファイルにし、生徒達に送信するなど、生徒のニーズに応じた細かい対応もできるというものである。

私は、ここ1年の間に急激にインターネットを武器にしている。以前のセミナーへの集客のところで、今年はまったくお金をかけずに集客に成功したと書いたが、まさしくそれはインターネットのおかけである。

SNSのミクシィでは、検索機能を用いて誰にでもメッセージを送ることができる。検索機能は「受験生」「塾講師」などと、属性を絞り込むことが可能だ。発信する情報を互いに見ることのできるマイミクシィという、ネット上の友人、知人はミクシィを始めてから数ヶ月足らずで560人を超えた。

また、2008年は動画元年と言われる。動画そのものは以前から存在したが、それが普及し、多くの人が動画による情報を求めている。

ネットの検索でも動画のマークのあるページはそれだけでヒット率が高くなるのである。私も先日、動画を上手く自社の宣伝に取り入れている武田塾(すごいことに、この塾には動画部隊と呼ばれるスタッフがいる)と共同で動画を制作してきた。この号が出るころには私のブログ(http://blog.goo.ne.jp/daimajin-b/)にも英単語暗記術の動画が貼り付けてあるはずだ。

「ベック式!魔法の暗記術」の公式サイト(http://www.bekku-way.com/)を立ち上げ、本を購入してくれた方のリストを保存し、セミナーやイベントを行なう際には、ハウスリストと呼ばれるこのリストにメールを一斉送信するだけで、2000人近い方(しかもベック式!を気に入ってくれてる方ばかり)に情報を伝達することができる。

インターネットを利用すれば、個人が河合塾や代ゼミなどの大組織に対抗して情報を発信することができる。ホームページを作ってから出した参考書はないので、現在のところホームページアドレスを書いた本はない。にもかかわらず、2000人近い方のほとんどは僕の名前だけでわざわざ検索してホームページにたどり着いてくれるのである(機械に疎く、解析ツールが未だに使えない僕は、一人ひとりに、どうしてこのホームページを知ることになったかを伺っている。そうしてそこからは解析機能などでは伺えないニーズやこちらに対する期待を読み取ることができる。

そしてそれらはリアルな情報として、指導や集客に生かすことができるのである。インターネットの持つ可能性は恐ろしいほど大きいと私は感じている。近い将来、私が教える生徒は近所に住んでいる子供たちだけではなくなるであろう。恐らく、ベック式!暗記術を望む日本中の生徒に授業を配信することになるだろう。

そのときに生き残ることができるのは、something specialをもった塾だけである。そういう時代が目の前に到来しているのである。

塾講師と言えども時代の波を読む目は必要である。10月12日(日)オフ会(会費4,500円)では、インターネットを最も活用していると自負している私の裏技も披瀝しますので、ぜひ塾講師の皆さん、教育に関心のある方、学校の先生、教育に携わっておられない方もご参加下さい(メール;daimajin-b@mail.goo.ne.jp)。