江戸中期の和算家。

上野(こうずけ)の人。甲府城主徳川綱豊が家宣と改め、六代将軍になるとともに幕臣にとり立てられた。

御納戸(おなんど)組頭をつとめ、300俵を給される。

吉田光由の『塵劫記』。を独学し、点竄術と呼ぶ縦書きの筆算式代数学を発明。

2変数文字方程式を解くための行列式、円弧の長さや円の面積、球の体積を求める円理を樹立した。

1674年に刊行した『発微算法』で筆算による代数計算の基礎を確立し、日本独自の数学である和算を大成した。

暦術にも精力を傾け、授時暦を研究して改暦の機会をうかがっていたが、渋川春海によって貞享暦が作られ、暦学においては後れをとった。

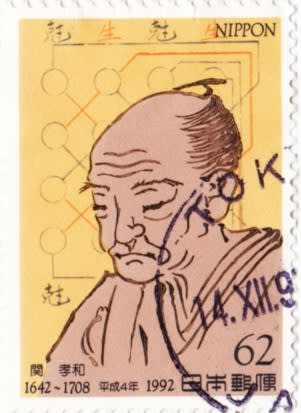

●関孝和

ベック式暗記法!

積とか数(かず)は ハッピーさ。

関孝和 和算 『発微算法』