こうしてウクライナ危機の影響を受けてキャッシュを得たいルノーと、独自の戦略を展開したい日産との間にアライアンスに対する「温度差」が生じているように筆者には見える。日本政府もリバランスには大賛成と見られる。

こうしてウクライナ危機の影響を受けてキャッシュを得たいルノーと、独自の戦略を展開したい日産との間にアライアンスに対する「温度差」が生じているように筆者には見える。日本政府もリバランスには大賛成と見られる。

そして現在は、2022年平均年収が高い国のうち、TOP3は以下の国々です。

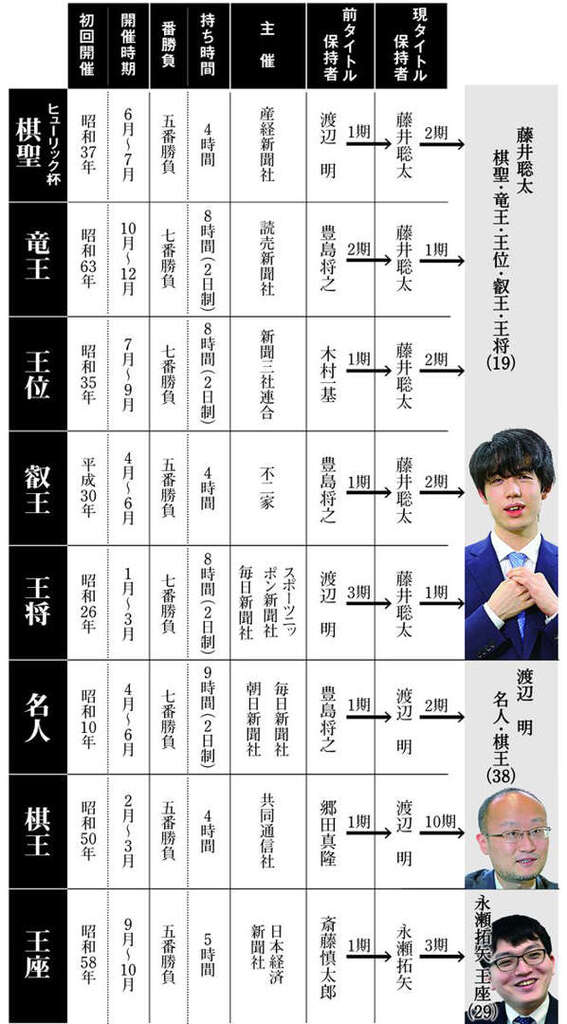

- 第93期棋聖戦 五番勝負 対局日程

- 藤井聡太 棋聖永瀬拓矢 王座

第1局 2022/06/03 (金)

roomホテルニューアワジ

[兵庫県洲本市]

(戦型 手数)詳細 - 第2局 2022/06/15 (水)

room高志の宿 高島屋

[新潟県西蒲区]

(戦型 手数) - 第3局 2022/07/04 (月)

roomホテル三日月

[千葉県木更津市]

(戦型 手数) - 第4局 2022/07/17 (日)

room亀岳林 万松寺

[愛知県名古屋市]

(戦型 手数) - 第5局 2022/07/27 (水)

room沼津御用邸

[静岡県沼津市]

(戦型 手数)

対局日:令和04(2022)年05月24日

対局場:三井ガーデンホテル柏の葉

千葉県柏市若柴178-4ホテル&レジデンス棟

持時間:各4時間 振駒

後手△:出口 若武 六段

6月3日 棋聖戦第1局 永瀬拓矢王座

6月12日 叡王戦第4局 出口若武六段

6月15日 棋聖戦第2局 永瀬拓矢王座

6月19日 叡王戦第5局 出口若武六段

6月28、29日 王位戦第1局

7月4日 棋聖戦第3局 永瀬拓矢王座

7月17日 棋聖戦第4局 永瀬拓矢王座

7月13、14日 王位戦第2局

7月20、21日 王位戦第3局

7月27日 棋聖戦第5局 永瀬拓矢王座

8月15、16日 王位戦第4局

8月24、25日 王位戦第5局

9月5、6日 王位戦第6局

9月19、20日 王位戦第7局

9月23日 日本シリーズ2回戦

9月19、20日 王位戦第7局

10月7、8日 竜王戦第1局

10月21、22日 竜王戦第2局

10月28、29日 竜王戦第3局

11月8、9日 竜王戦第4局

11月25、26日 竜王戦第5局

12月2、3日 竜王戦第6局

12月14、15日 竜王戦第7局

2月1日 順位戦A級8回戦 永瀬拓矢王座

3月2日 順位戦A級9回戦 稲葉陽八段

コロナ禍で日本人の働き方も否応なしに変化しています。グラットン教授の提言は将来の日本を先読みしているのかもしれません。

2012年の『ワーク・シフト』、16年の『LIFE SHIFT』と、働き方と生き方の未来図を示し、そこへ向けた戦略を提言してきたリンダ・グラットン・ロンドンビジネススクール教授。21年には、さらにその続編となる『LIFE SHIFT2』で人生100年時代の行動戦略を描き出してみせた。作家でコンサルタントの佐藤智恵氏によるインタビュ-、人生100年時代の企業の役割について深掘りする。

■日本企業は人事システムの再構築必要

佐藤 人々が人生100年時代をよりよく生きるために企業ができることについておうかがいします。多くの日本企業では、いまだ3ステージモデル(18歳で大学に進学し、20代で就職し、60歳で定年退職)を基本とした人事システムが採用されています。これについてはどう思いますか。

グラットン 日本企業は人事システムを再構築する必要があると思います。まず最初に新卒の一括採用、60歳一括定年という制度を見直す必要があるでしょう。このような制度が日本国内に広く浸透していれば、社員は「この会社を辞めてしまったらもう二度と戻れない」「もう35歳だから、いま転職しても同じような待遇で迎えてくれる会社はないだろう」と思わざるを得ません。

一括採用、一括定年をベースとする終身雇用制は就職希望者や社員のキャリアの選択肢を極端に狭めるものです。企業にとって重要なのは、人生100年時代を生きる社員の能力を最大限に生かすことです。そのためにも社員に多くのキャリアの選択肢を提供することが必要なのです。

優秀な人材をめぐる競争は激化していくばかりです。高度なスキルを備えた人材は自由に仕事が選べますから、より活躍の場を与えられて、自分のライフスタイルに合った会社に就職しようとするでしょう。しかも日本の子どもたちが、今後、米国や欧州などの外資系企業で働く機会はますます増えていきます。つまり日本企業は世界中の企業を相手に、人材争奪戦を勝ち抜いていかなければならないのです。

日本企業も優れたグローバル企業にならい、何歳でも入社できて、何歳でも退職できて、希望すれば何歳でも戻ってこられるような制度に変えていくべきです。それが結果的に優秀な人材の確保にもつながります。

次に報酬が勤続年数や年齢に応じて上がっていく仕組みもこわさなくてはなりません。すでに多くのグローバル企業では、勤続年数や年齢にとらわれない報酬制度を採用しています。卓越したスキルを持つ人材に選ばれるような報酬システムを提供しなければ、日本企業は競争力を失ってしまうでしょう。

佐藤 グラットン教授は、企業は垂直的昇進だけではなく水平的異動も可能な人事システムを構築すべきだと主張しています。これは具体的にはどういう意味ですか。

グラットン それはつまり、勤続年数に応じて報酬を決めるのではなく、職責や仕事の内容に応じて報酬を決めるべきだということです。勤続年数の長い社員が、自らの経験や知識を生かし、新しいことを学び続け、その結果、優れた業績をあげていれば高い報酬をもらっていても問題ありません。しかし単に「勤続年数が長いから」「年齢が高いから」という理由だけで高い報酬をもらうのは合理的ではありません。

私の考えは、企業は社員一人ひとりの能力を理解し、複数のキャリアパスを提供すべきだということです。もちろん卓越した業績をあげているエリート社員であれば、どんどん出世していきたいと思うでしょう。こうした社員のモチベーションを保つためにも垂直的昇進は必要です。しかしながら、社員の皆が皆エリートではないわけです。すると中には、昇進にそぐわないケースや本人が昇進を望まないケースも出てくるでしょう。

企業は、垂直的に昇進する道だけではなく、同レベルの役職で水平的に人事異動できる道も用意すべきです。肩書が変わらないと「自分は出世に遅れてしまった」とマイナスにとらえる人もいるかもしれませんが、横への人事異動は何もキャリアの停滞を意味するものではありません。むしろ経験を広げ、新たな人脈を築き、より社内で活躍する機会となるのです。

■早期退職推奨は大きな間違い

佐藤 コロナ禍で日本では主に50歳以上を対象に早期退職者を募集したり、退職勧奨を実施したりする企業が増えてきています。このような動きについてはどう思いますか。

グラットン 私は日本企業が早期退職を推奨するのは大きな間違いだと思います。まず国にとっては大きな損失です。国にとって望ましいのは、国民にできる限り長く働いてもらって、できるだけ多くの税金を納めてもらうことです。しかし、仮に50代で会社を辞めてしまう人が増えれば、日本の財政は大きな問題を抱えることになります。退職した後、その人が別の職場で同じように活躍できればよいですが、完全に仕事を辞めてしまえば、収入は大幅に減り、納税額も減ります。そうなれば国の財政は確実に悪化します。

さらにこれは企業にとっても望ましいことではありません。シニア社員の中には卓越したスキルを持つ人たちがたくさんいますから、こうした人たちを手放してしまうことは、企業にとっても損失となります。企業は早期退職を促す前に、どのようにしたらその人たちに能力を発揮してもらえるかを考えるべきなのです。

佐藤 シニア社員の割合が大きいと若手社員がやる気や希望を失い、組織が活性化しないという指摘もありますが、これについてはどう思いますか。

グラットン それは年功序列制度を基本に考えているからでしょう。年齢や勤続年数に応じて、報酬や職責が決まっていく仕組みをベースに考えるから、そのような結論になるのです。より柔軟な働き方、より多様なキャリアパスを提供する人事制度があれば、シニア社員の多寡にかかわらず、若手社員は希望を見いだせるでしょう。

優秀な若手は早く出世して、早く経営に携わることができる。できるだけ長く勤務したいシニア社員は実力にあった職責で長く勤務することができる。こうした仕組みを構築できれば、若手社員も中高年社員もより活躍の場を得られます。

■アップスキリング・リスキリングへの投資が必要

佐藤 デジタルトランスフォーメーションが進む中、社員のスキルと新規ビジネスに必要なスキルがマッチしないケースが出てきています。このようなスキルのギャップに企業はどのように対応すべきでしょうか。

グラットン そのためには人材の教育、つまり社員のアップスキリング(現在のスキルの延長線上にあるスキルの習得)、リスキリング(全く新しいスキルの習得)に投資しなければなりません。IBM、AT&TなどのIT企業や大手銀行はすでに人材教育に巨額の投資をしています。(注:AT&Tは2018~2020年の3年間で10億ドルを投資)。日本企業も同じように社員のアップスキリングとリスキリングを支援すべきです。

これから先、多くの仕事が人工知能(AI)やロボットにとってかわられるのは避けられないことです。金融業界を見てもわかるとおり、人間がやるべき仕事の内容は明らかに変わってきています。つまり社員は常にアップスキリング、リスキリングを続けていく必要があるのです。

だからこそ上司や人事担当者が一人ひとりの能力を理解することがますます重要になってきます。その上で、この社員の能力を最大限に生かすために会社は何ができるだろうか、あの社員の能力をさらに伸ばすために会社はどんな支援ができるだろうか、と考えていくことです。

一人ひとりの社員の能力を把握し、最大限に生かすことは、会社の成長に直接結びつきます。社員が学び続けることができ、その能力をいかんなく発揮できるような会社は、今後、ますます成長していくでしょう。

佐藤 一人ひとりの能力やスキルを正しく把握するためには、膨大な労力を要しますが、このような能力やニーズに基づいた人事制度は、何万人、何十万人もの社員を抱える会社であっても実現可能でしょうか。

グラットン 管理職や役員にとって最も重要な仕事は社員の能力を理解することです。どれだけ大きな会社であってもその本質に変わりはありません。この社員はどんなスキルを持っていて、どういう仕事が得意で、どんなキャリアを志向しているのかを理解すること。それこそがマネジメントの仕事の本質なのです。

佐藤 グラットン教授はロンドンビジネススクールで人気講座「未来の働き方」(Future of Work)を担当していますが、2030年、私たちの働き方はどのように変わっていると予測しますか。

グラットン 「未来の働き方」は私たちがこのパンデミック(世界的流行)を自らの働き方を大きく変えるチャンスとして生かせるかどうかにかかっていると思います。感染が収束したからといって、パンデミック前の働き方に戻すのは大きな間違いだと思います。何時から何時まで働かなくてはならない、通勤にどれだけ時間がかかっても毎日必ず出社しなくてはならない、といった非生産的な制度をいまこそ変えていくべきです。

パンデミック下で明らかになったのは、私たち人間は場所や時間の制約から解放されても生産的に仕事ができることです。この結果はこれまでの偏見を覆すものです。私たちはコロナ禍での学びを生かし、「未来の働き方」をより柔軟で生産的なものに変えていかなくてはなりません。

佐藤 最後にNIKKEI STYLEの読者にメッセージをお願いします。

グラットン NIKKEI STYLEの読者の皆さん、人生100年時代を生きる皆さんにはこれから先、素晴らしい人生が待ち受けています。どうか与えられた長い人生を最大限に生かし、実り多いものにしてください。新しいことを学べば学ぶほど、良い友人をつくればつくるほど、仕事を通じて社会に貢献すればするほど、人生は豊かになっていきます。何歳になっても周りの人や社会とのつながりを大切にして、世界により良い影響を与え続けていただきたいと思います。

リンダ・グラットン Lynda Gratton ロンドンビジネススクール教授。

| 1 | 松井秀喜 | 10年 | 175本 |

| 2 | イチロー | 19 | 117 |

| 3 | 大谷翔平 | 5 | 100 |

| 4 | 城島健司 | 4 | 48 |

| 5 | 井口資仁 | 4 | 44 |

| 6 | 福留孝介 | 5 | 42 |

| 7 | 青木宣親 | 6 | 33 |

| 8 | 松井稼頭央 | 7 | 32 |

| 9 | 新庄剛志 | 3 | 20 |

| 10 | 田口壮 | 8 | 19 |

立会人は久保利明九段。