さて・・先週だかの弓の練習中に弦が突然に切れた・・・。矢をつがえる部分には補強材として中仕掛けという部分がある。でも・・何度も矢を放っていると・・・弦が披露して切れてしまう・・・。

で・・先日に替わりの弦を買ってきたもので張り替えることにした・・。これをやっておかないと正月の百々手神事に弓が使えない・・・。

ところが・・・新しい弦には・・・一方(白端)には「弦輪」という輪が用意されているが、赤端には輪がない。自分の弓の長さに合わせて・・自分で輪を作らないといけない・・。その手順というか、寸法が思い出せない・・・。どの本を見ても・・・そういうことは書いてない・・・。

この・・・細くて短い糸のようなものが「中仕掛け」用の麻糸だ。

弓にはある程度の張力をかけた弦を掛けるのだが、いくらの寸法で輪を作ればいいものか・・・。一応の目安は・・弓と弦の間隔は・・・右手を一杯に伸ばした寸法(親指と中指の長さ)で、15センチから20センチ程度らしい・・。でも・・引っ張って・・・その間隔を調べるのは面倒で難しい・・・。前に使っていた弦があれば、それを参考にすればいいのだが・・それはもう・・洗って干してしまったので長さがわからない・・・。

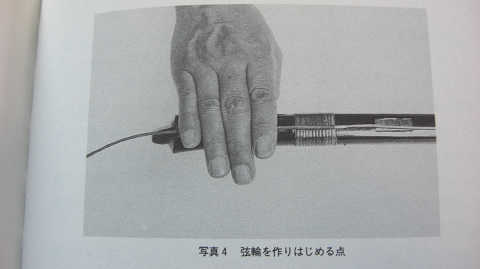

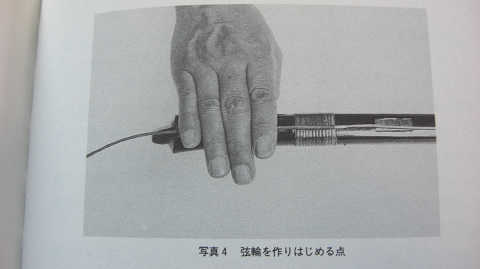

で・・・いろんな本を調べていると、古い超初心者用のテキストにこういう写真があった・・。

へぇ・・そうなんか・・、こんなことをやったかなぁ・・。すっかりと忘れてしまっていた。でも・・最近の参考書にはこうした記事がないのはなぜなんだろうか・やはり・・面授とか弓道教室なんかでないと教えないのだろうか・・・。(弓道の常識やろが・・・と言われるかな)

輪の作り方は・・・白端の輪を参考にして巻けばそれなりにできあがる・・。

で・・・・、下筈に白端の弦輪を掛けて、弓にまたがって体重をかけて弓を曲げる。で・・弓をたわめておいて赤端の弦輪を上筈に掛けて・・・弦を張る。張り終わると弓と弦の間隔を物差しを当てて計ってみる・・・。15センチ・・・。ぴったりだ。

これが・・「切れ弦」を洗って干したもの。弦をばらばらにほぐしたもので、これで「中仕掛け」を作る。付属の物は細くて短いのできれいにはできあがるけれど、上品すぎて私のようながさつなものにはすぐにほぐれてしまう。

こどものおもちゃの弓は弓の真ん中に矢をつがえて打つのだが、本物の和弓は弓の下から五分の二くらいの所を握り、矢をつがえて打つ・・・。だから・・その位置に「中仕掛け」を巻き付けて補強する。

弦に矢をつがえる部分をマーキングする。上に二センチ、下に五センチだが、私は少し長めに補強する。弦にボンドを塗っておいて、ほぐした麻糸を丁寧に巻いていく。太くならず隙間なく巻き付けていく。太くすると矢をつがえる部分(矢筈)が入らなくなるので打てなくなる。細いと・・矢が安定しないし、弦が傷みやすい。

巻き付けが終わると・・かまぼこ板二枚で挟んでこすり併せてボンドをしみこませて麻糸をしっかりと巻き付けておく。これで乾燥したら完成になる。

これが完成したもの。「中仕掛け」がしっかりと巻き付けてあるのが見えるはず。これで弓が使える状態になった・・・。すぐにでも神社に行って具合を確かめてみたいのだけれど、外は強風が吹いて・・・。

まるで台風がやってきたみたいな風で・・・午前中のフェリーは欠航になったとか・・・。とにかく・・・土曜・日曜と強風が吹いていて・・・なんにもできずじまい・・・。

お風呂に入っては食べ・・飲み・・して、またもお風呂に入って・・・食べて呑んで・・・みたいなことで一日が過ぎた。まるで「おはら庄助さん」みたいやね・・・。

じゃぁ、また。

で・・先日に替わりの弦を買ってきたもので張り替えることにした・・。これをやっておかないと正月の百々手神事に弓が使えない・・・。

ところが・・・新しい弦には・・・一方(白端)には「弦輪」という輪が用意されているが、赤端には輪がない。自分の弓の長さに合わせて・・自分で輪を作らないといけない・・。その手順というか、寸法が思い出せない・・・。どの本を見ても・・・そういうことは書いてない・・・。

この・・・細くて短い糸のようなものが「中仕掛け」用の麻糸だ。

弓にはある程度の張力をかけた弦を掛けるのだが、いくらの寸法で輪を作ればいいものか・・・。一応の目安は・・弓と弦の間隔は・・・右手を一杯に伸ばした寸法(親指と中指の長さ)で、15センチから20センチ程度らしい・・。でも・・引っ張って・・・その間隔を調べるのは面倒で難しい・・・。前に使っていた弦があれば、それを参考にすればいいのだが・・それはもう・・洗って干してしまったので長さがわからない・・・。

で・・・いろんな本を調べていると、古い超初心者用のテキストにこういう写真があった・・。

へぇ・・そうなんか・・、こんなことをやったかなぁ・・。すっかりと忘れてしまっていた。でも・・最近の参考書にはこうした記事がないのはなぜなんだろうか・やはり・・面授とか弓道教室なんかでないと教えないのだろうか・・・。(弓道の常識やろが・・・と言われるかな)

輪の作り方は・・・白端の輪を参考にして巻けばそれなりにできあがる・・。

で・・・・、下筈に白端の弦輪を掛けて、弓にまたがって体重をかけて弓を曲げる。で・・弓をたわめておいて赤端の弦輪を上筈に掛けて・・・弦を張る。張り終わると弓と弦の間隔を物差しを当てて計ってみる・・・。15センチ・・・。ぴったりだ。

これが・・「切れ弦」を洗って干したもの。弦をばらばらにほぐしたもので、これで「中仕掛け」を作る。付属の物は細くて短いのできれいにはできあがるけれど、上品すぎて私のようながさつなものにはすぐにほぐれてしまう。

こどものおもちゃの弓は弓の真ん中に矢をつがえて打つのだが、本物の和弓は弓の下から五分の二くらいの所を握り、矢をつがえて打つ・・・。だから・・その位置に「中仕掛け」を巻き付けて補強する。

弦に矢をつがえる部分をマーキングする。上に二センチ、下に五センチだが、私は少し長めに補強する。弦にボンドを塗っておいて、ほぐした麻糸を丁寧に巻いていく。太くならず隙間なく巻き付けていく。太くすると矢をつがえる部分(矢筈)が入らなくなるので打てなくなる。細いと・・矢が安定しないし、弦が傷みやすい。

巻き付けが終わると・・かまぼこ板二枚で挟んでこすり併せてボンドをしみこませて麻糸をしっかりと巻き付けておく。これで乾燥したら完成になる。

これが完成したもの。「中仕掛け」がしっかりと巻き付けてあるのが見えるはず。これで弓が使える状態になった・・・。すぐにでも神社に行って具合を確かめてみたいのだけれど、外は強風が吹いて・・・。

まるで台風がやってきたみたいな風で・・・午前中のフェリーは欠航になったとか・・・。とにかく・・・土曜・日曜と強風が吹いていて・・・なんにもできずじまい・・・。

お風呂に入っては食べ・・飲み・・して、またもお風呂に入って・・・食べて呑んで・・・みたいなことで一日が過ぎた。まるで「おはら庄助さん」みたいやね・・・。

じゃぁ、また。