大安町丹生川上地区は、いなべ市役所の南約5km、いなべ市役所大安支所の北西約4kmのところ

いなべ市役所大安支所を北東側へ出て、丁字路を左(北西)へ

約1.3kmで「石榑東」信号を右(北東)へ、県道140号線です

両ヶ池の中を通って約1.6kmで「JAみえきたいなべ総合センター」の手前に「⇐鴨神社」の案内板がありますので、左(西)へ

約1.8kmで「鴨神社」境内前に出ました、 鴨神社は東南東向きに鎮座します

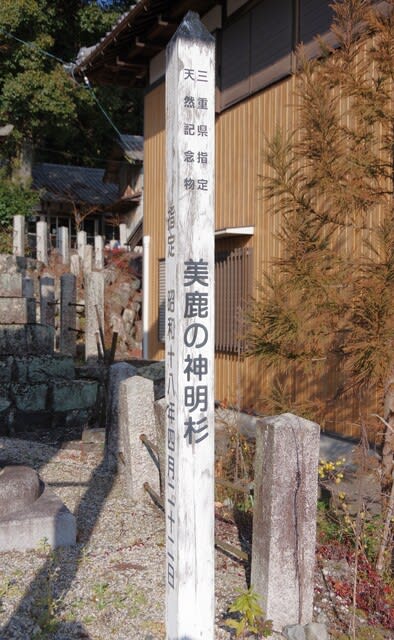

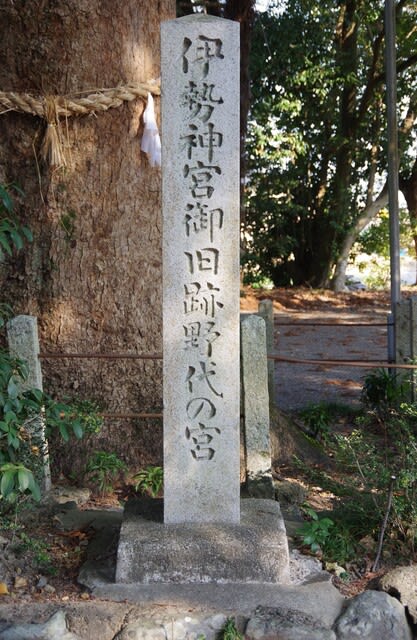

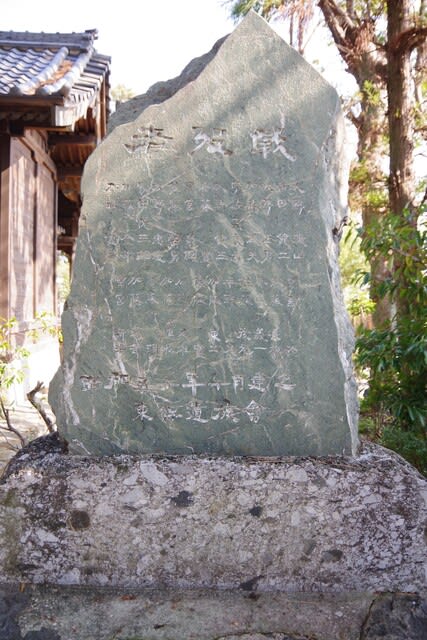

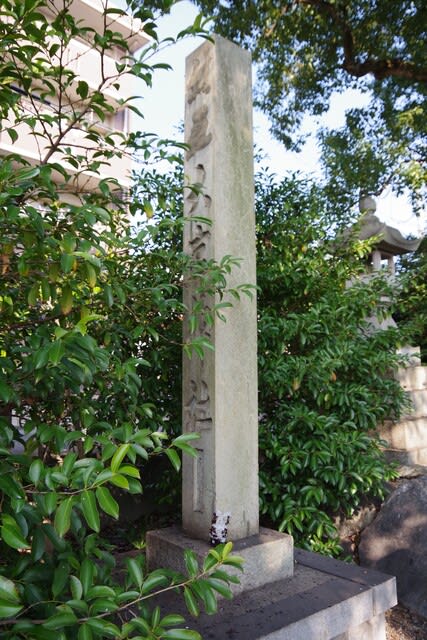

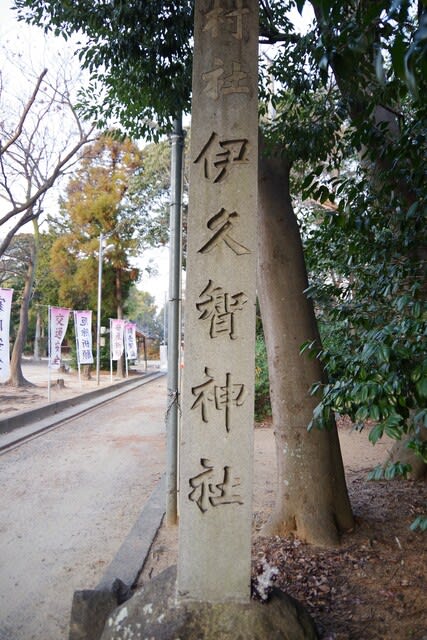

「延喜式内 郷社 鴨神社」社號標です

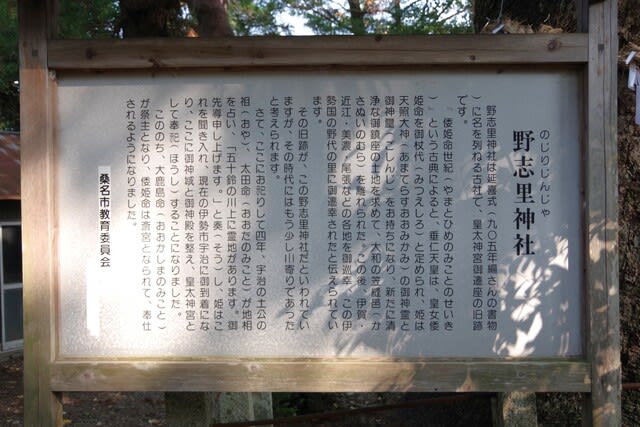

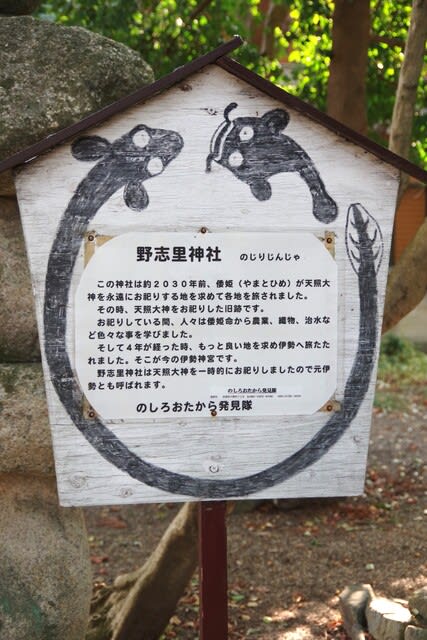

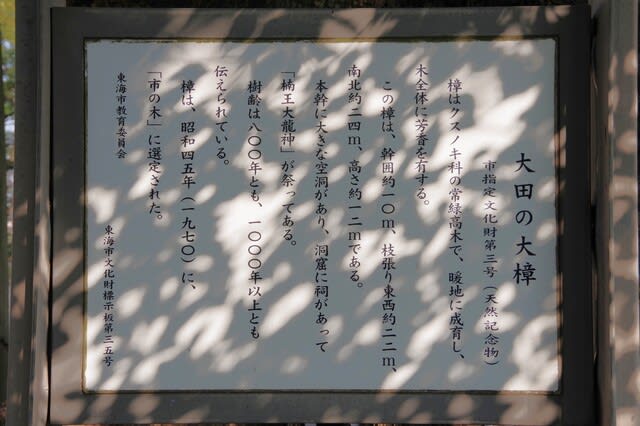

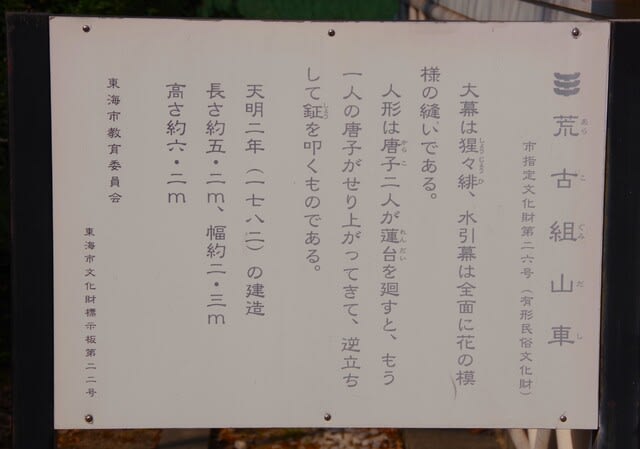

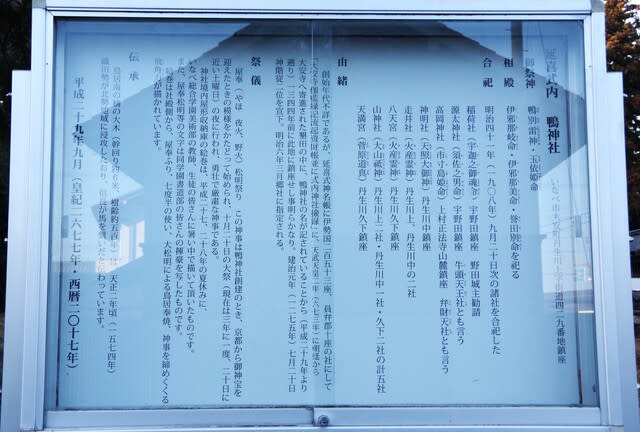

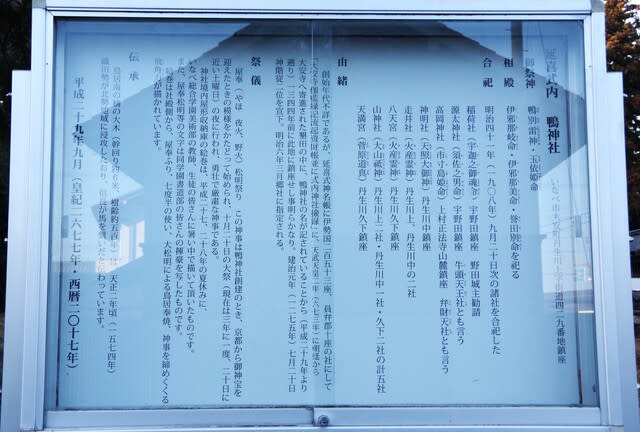

掲示板の中に説明書きです

延喜式内 鴨神社 いなべ市大安町丹生川上字街道429番地鎮座

御祭神 鴨別雷神・玉依姫命

相殿 伊邪那岐命・伊邪那美命・誉田別命を祀る

合祀 明治41年(1908)9月20日次の諸社を合祀した

稲荷社 (宇迦之御魂命)宇野田鎮座 野田城主勧請

源太神社 (須佐之男命) 宇野田鎮座 牛頭天王社とも言う

高岡神社 (市寸島姫命) 上村正法寺山麓鎮座 弁財天社とも言う

神明社 (天照大御神) 丹生川中鎮座

走井社 (火産霊神) 丹生川上・丹生川中の二社

八天社 (火産霊神) 丹生川久下鎮座

山神社 (大山祇神) 丹生川上二社・丹生川中一社・久下二社の計五社

天満宮 (菅原道真) 丹生川久下鎮座

由緒

創始年代不詳であるが、延喜式神名帳に伊勢国253座、員弁郡10座の社にして「大安寺伽藍縁記流資財帳並に式内神社撿録」に、天武天皇2年(673年)に朝廷から大安寺へ寄進された墾田の中に、鴨神社の名が記されていることから(平成29年より遡り)1344年前の此地に鎮座せし事明らかなり。

建治元年(1275年)7月20日神階従二位を宣下。明治6年3月郷社に指定される。

祭儀

屋奉(やほ 夜火、野火)松明祭り

この神事は鴨神社創建のとき、京都から御神宝を迎えたときの模様をかたどって始められ、10月20日の大祭(現在は3年に一度、20日に近い土曜日)の夜に行われ、勇壮で厳粛な神事である。

神社境内屋形収納庫の絵巻は、平成27年・28年の夏休みに、いなべ総合学園美術部の教師・生徒の皆さんに暑い中で描いて頂いたものです。

また、屋奉松明等の文字は同学園書道部の皆さんの揮毫を写したものです。

絵巻は社殿側から、屋奉ふり、七度半の使い、大松明による鳥居奉焼、神事を締めくくる飛角力が描かれています。

伝承

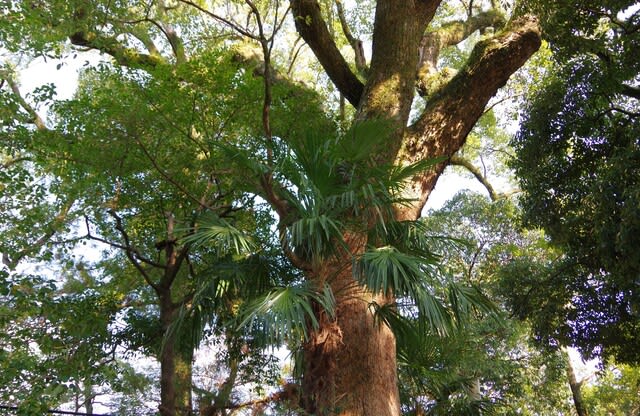

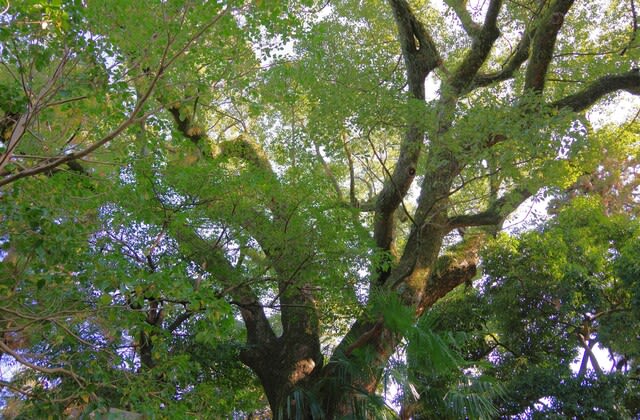

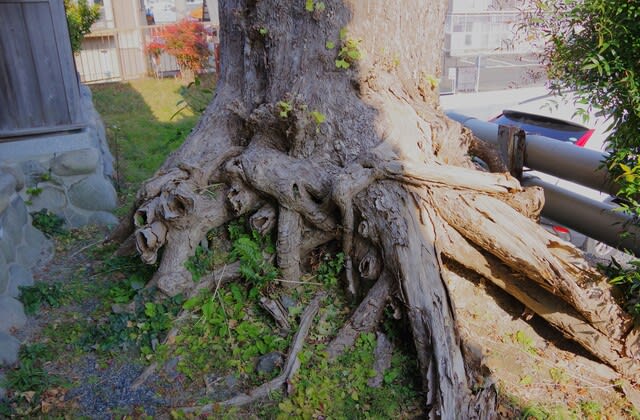

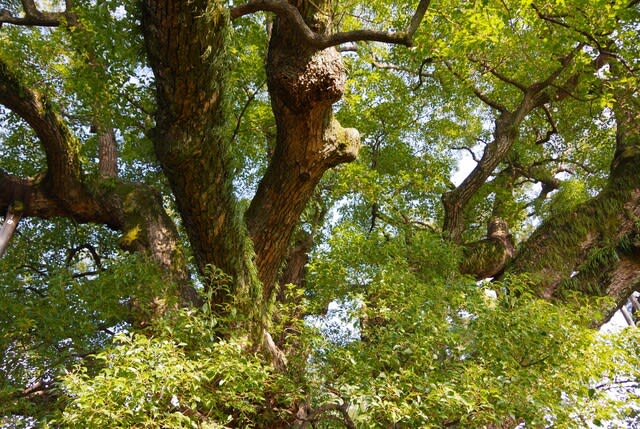

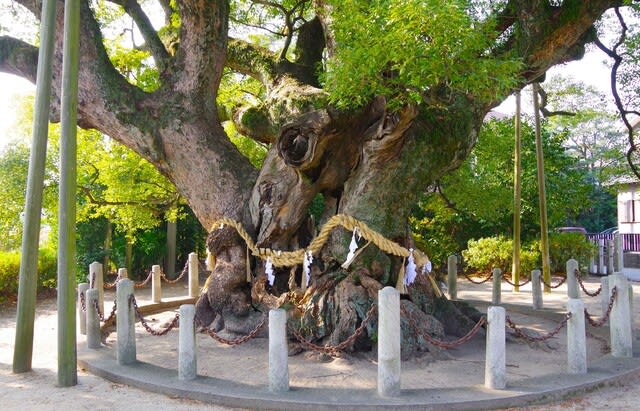

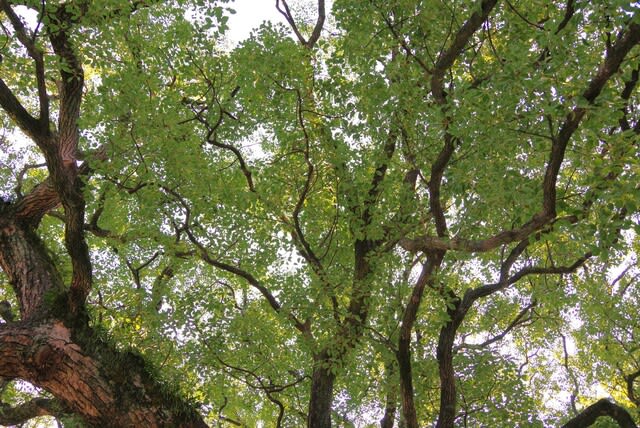

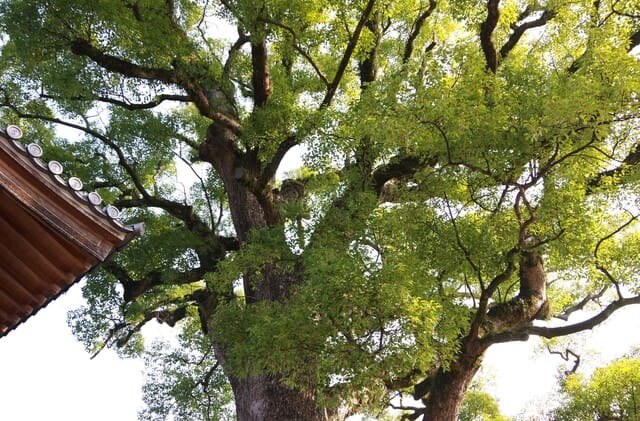

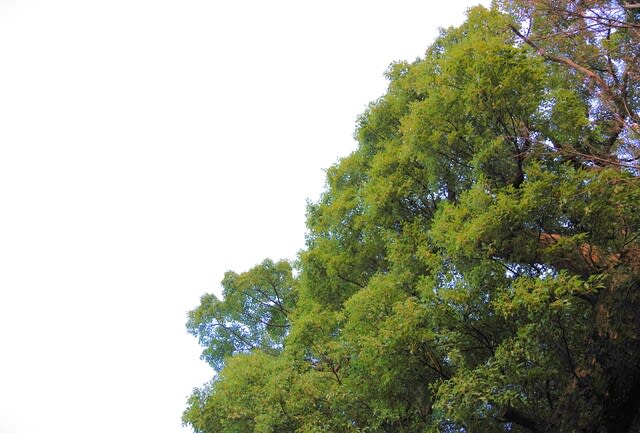

鳥居南の楠の大木(幹回り約6m、樹齢約500年)は、天正2年頃(1574年)織田勢が北勢地域に侵入したおり、信長が馬を繋いだと伝わっています。

平成29年9月(皇紀2677年・西暦2017年)

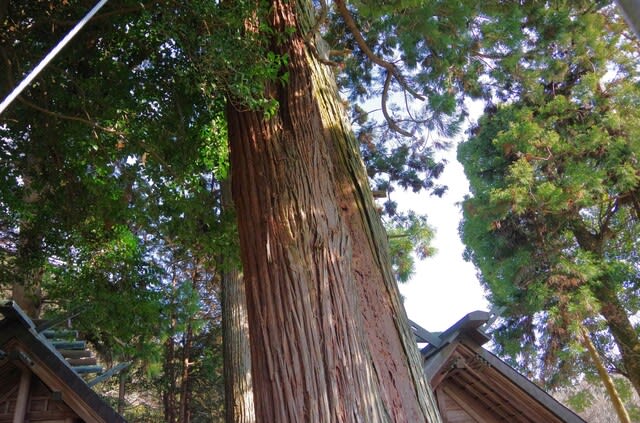

鳥居の左手(南南西側)に目的の「鴨神社のクスノキ」です

北東側から

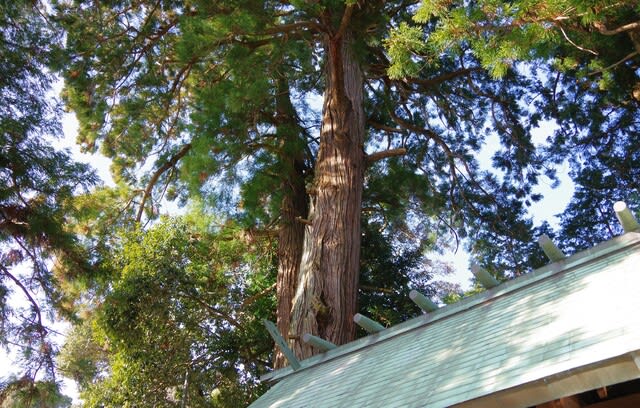

東側から、目通り幹囲6.6mの巨木です

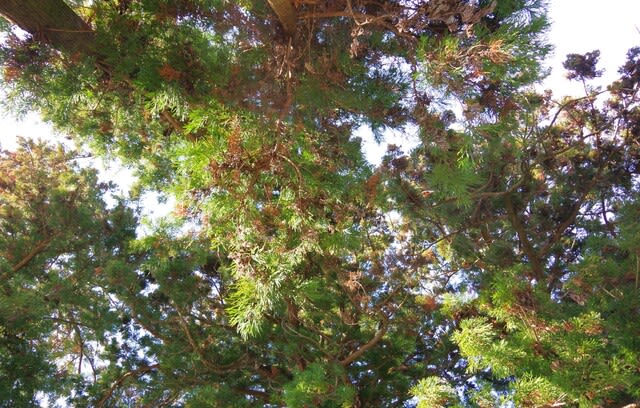

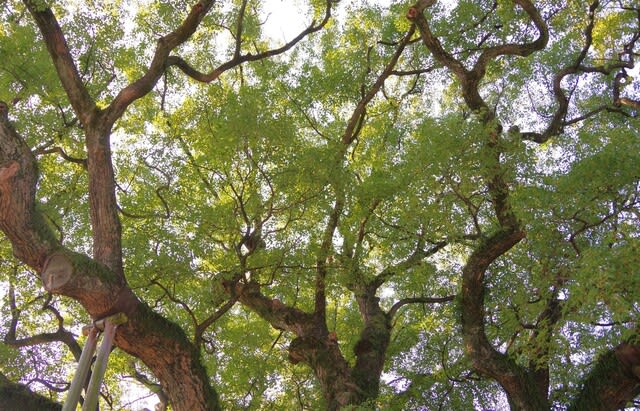

南側から見上げました

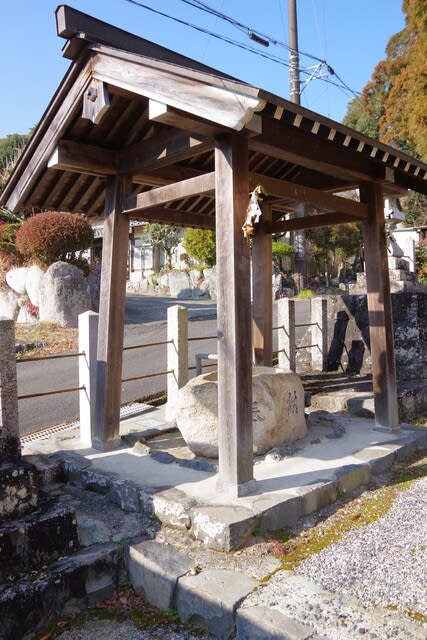

境内に入ると右手に手水舎です

境内北側には、説明版にあったいなべ総合学園の先生や生徒さんたちが描いた神事の様子の、大きな屋形収納庫が並んでいます

境内中央には土俵の様に盛り土がしてありますので、神事の「飛角力」が行われるのでしょう

拝殿です

拝殿前南側にもクスノキの大木です

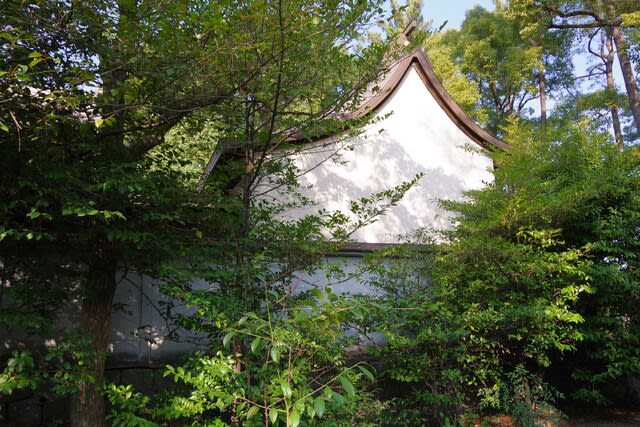

本殿の屋根が見えました

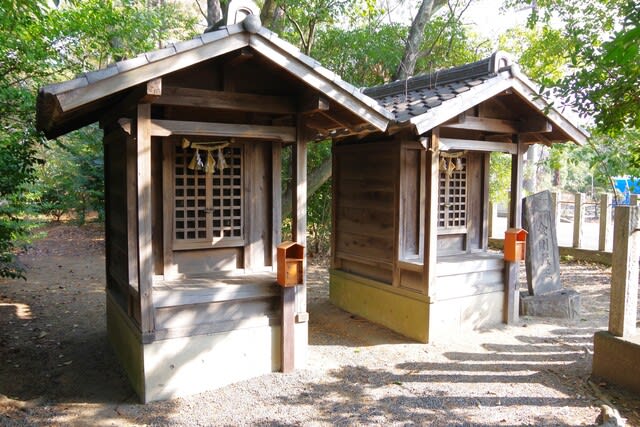

境内社です

赤い鳥居の境内社は稲荷社のようです

では、次へ行きましょう

2025・1・24・15・10

いなべ市役所大安支所を北東側へ出て、丁字路を左(北西)へ

約1.3kmで「石榑東」信号を右(北東)へ、県道140号線です

両ヶ池の中を通って約1.6kmで「JAみえきたいなべ総合センター」の手前に「⇐鴨神社」の案内板がありますので、左(西)へ

約1.8kmで「鴨神社」境内前に出ました、 鴨神社は東南東向きに鎮座します

「延喜式内 郷社 鴨神社」社號標です

掲示板の中に説明書きです

延喜式内 鴨神社 いなべ市大安町丹生川上字街道429番地鎮座

御祭神 鴨別雷神・玉依姫命

相殿 伊邪那岐命・伊邪那美命・誉田別命を祀る

合祀 明治41年(1908)9月20日次の諸社を合祀した

稲荷社 (宇迦之御魂命)宇野田鎮座 野田城主勧請

源太神社 (須佐之男命) 宇野田鎮座 牛頭天王社とも言う

高岡神社 (市寸島姫命) 上村正法寺山麓鎮座 弁財天社とも言う

神明社 (天照大御神) 丹生川中鎮座

走井社 (火産霊神) 丹生川上・丹生川中の二社

八天社 (火産霊神) 丹生川久下鎮座

山神社 (大山祇神) 丹生川上二社・丹生川中一社・久下二社の計五社

天満宮 (菅原道真) 丹生川久下鎮座

由緒

創始年代不詳であるが、延喜式神名帳に伊勢国253座、員弁郡10座の社にして「大安寺伽藍縁記流資財帳並に式内神社撿録」に、天武天皇2年(673年)に朝廷から大安寺へ寄進された墾田の中に、鴨神社の名が記されていることから(平成29年より遡り)1344年前の此地に鎮座せし事明らかなり。

建治元年(1275年)7月20日神階従二位を宣下。明治6年3月郷社に指定される。

祭儀

屋奉(やほ 夜火、野火)松明祭り

この神事は鴨神社創建のとき、京都から御神宝を迎えたときの模様をかたどって始められ、10月20日の大祭(現在は3年に一度、20日に近い土曜日)の夜に行われ、勇壮で厳粛な神事である。

神社境内屋形収納庫の絵巻は、平成27年・28年の夏休みに、いなべ総合学園美術部の教師・生徒の皆さんに暑い中で描いて頂いたものです。

また、屋奉松明等の文字は同学園書道部の皆さんの揮毫を写したものです。

絵巻は社殿側から、屋奉ふり、七度半の使い、大松明による鳥居奉焼、神事を締めくくる飛角力が描かれています。

伝承

鳥居南の楠の大木(幹回り約6m、樹齢約500年)は、天正2年頃(1574年)織田勢が北勢地域に侵入したおり、信長が馬を繋いだと伝わっています。

平成29年9月(皇紀2677年・西暦2017年)

鳥居の左手(南南西側)に目的の「鴨神社のクスノキ」です

北東側から

東側から、目通り幹囲6.6mの巨木です

南側から見上げました

境内に入ると右手に手水舎です

境内北側には、説明版にあったいなべ総合学園の先生や生徒さんたちが描いた神事の様子の、大きな屋形収納庫が並んでいます

境内中央には土俵の様に盛り土がしてありますので、神事の「飛角力」が行われるのでしょう

拝殿です

拝殿前南側にもクスノキの大木です

本殿の屋根が見えました

境内社です

赤い鳥居の境内社は稲荷社のようです

では、次へ行きましょう

2025・1・24・15・10