若柳大林町裏地区は、栗駒市役所栗駒総合支所の東南東約10kmのところ

金成大原木川畑地区は、栗駒市役所栗駒総合支所の南東約4kmのところ

栗駒市役所栗駒総合支所前を東へ進み、丁字路を左(北)へ

約500mで、信号を右(東)へ県道4号線です、道成りに約6.kmで丁字路を左(東)へ

沢辺の町の中を進みます、約700mの三叉路を右へ、約1.6kmで東北自動車道の高架を潜ります

間も無く迫川の土手に上がったところでJR東北新幹線の高架が見えると

左に大林寺があります

境内に 車を止めることが出来ました

車を止めることが出来ました

南南西向きの参道です

鐘楼です

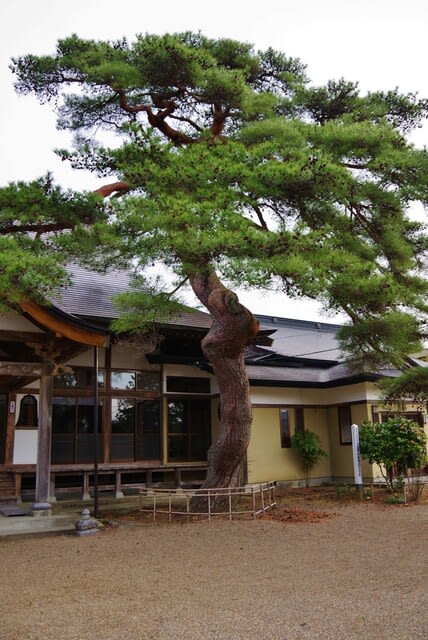

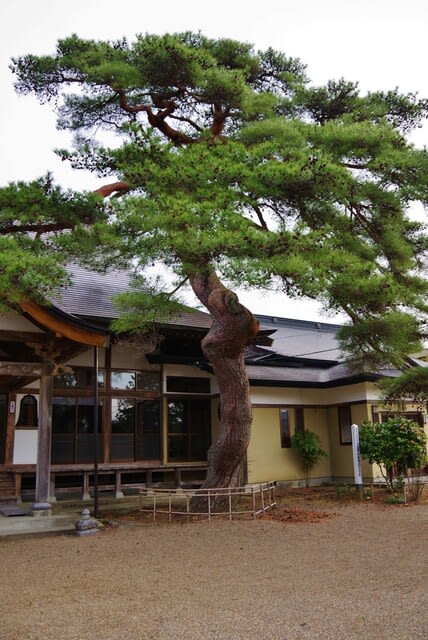

本堂です、目的の松が見えています

南西側から

説明版です

信仰と河港の里ー大林

1.大林寺の傘松

わが町大林とともに歩んできた熊野山大林寺は、もと金成町長根にあったが、鎌倉新仏教の興隆期にもあたる戦国時代の1508年(永正5年)築館町宮野の曹洞宗能持寺の2世喜庵宗悦大和尚を迎え、改めて曹洞宗熊野山大林寺として開山された。

ろれより先、台臨沂の旧境内に立つ愛宕神社は、熊野神社に明楽院(別当寺=当時の神社に設けられた神宮寺の一つ)を開いた修験者・冥虚が建立したものであり、自ら愛宕神社にも別当(宮司の役)として仕えた。

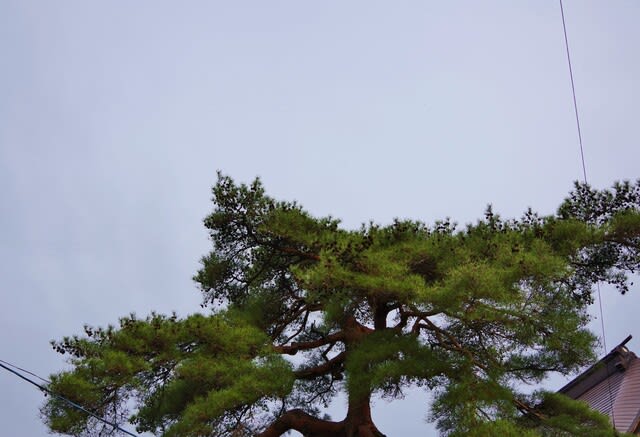

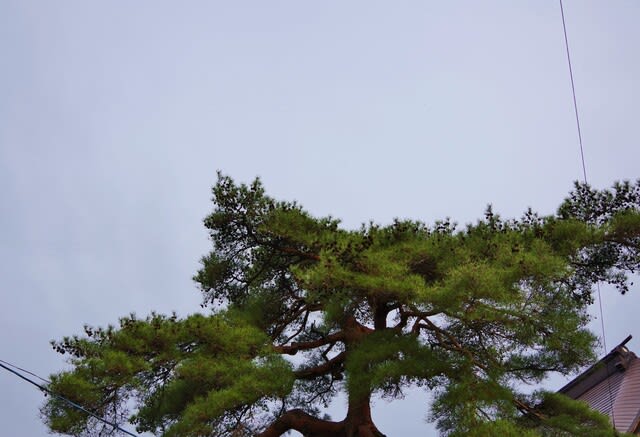

傘松はその冥虚が文明年間(1469~1486)に別当として記念植樹したと思われ、これによって樹齢は約500年ぐらいとされる。・・・傘松や 雫尊し 大林寺

2,大林寺の板碑

板碑とは、鎌倉御家人(幕府将軍と主従関係で結ばれた直属の武士たち)が死者を供養したり、自らの死後の安泰を願って建立した石塔婆である。従って板碑の所在地は、関東武士の移住地を示すものでもある。

板碑の建立者は、主として地頭(鎌倉室町時代に地方にあった貴族上流階級の領有地・荘園や幕府公領地などの管理者)級の武士たちである。

当山保管の板碑群は31基で、若柳町内に所在する62基の半数にあたる。建立の年号が判然としているのは、町内で最も古い嘉元4年(1306)の板碑から応永27年(1420)までのもので、その大部分が南北朝時代の碑である。しかし、いつの頃まで建立されていたかは不明である。・・・問いかけて 板碑に聞かん その昔

3、仙台藩経済動脈の大林舟場跡

舟場は御蔵場ともいわれた。その舟場跡が当山の前を流れる迫川岸に〈亀の甲=米の積み出し場〉として復元されている。当寺、仙台藩が誇る本石米というこの地方の生産米を大林舟場から北上川の石巻⇒仙台に貞山堀⇒江戸へと積み出していった跡である。三つの迫川が合流する地点に設けられた大林舟場はまさに仙台藩経済動脈の河港でもあった。

大林舟場は元文2年(1737)若柳村へ一時移され、明和6年(1769)再び移されたと史書にあるが、大林の街並みが寛永16年(1639)に成立しているので、元文以前の古くから舟場があり物資が交流されていたと考えられる。

大林舟場には御蔵3棟、材木蔵1棟、御吹屋と呼ばれた火薬蔵2棟、大小44隻の所属舟があり、三迫地域23ヶ村、流1ヶ村の計24ヶ村の上納米が積み出された。この時期、大林には人馬があふれ、船上生活者もおり、非常な活気を見せた。今も当時の名残として湯屋、酒屋などの屋号がある。・・・米の道 犇めき集う 大林

4、千葉十七と安重根の記念碑

記念碑は、明治42年(1909)10月、ハルピン駅頭に殉じた日本の元勲伊藤博文公の死をめぐって交わされた日韓2人の〈心の物語〉である。時あたかも悲しい日韓併合の前年にあたる。

伊藤公殺害のもと獄中に入った安重根は、韓民族独立運動の義士で当時30歳。死刑判決文に「(伊藤公を殺害したる行為の)その決意私憤によるものにあらずといえども」とあるように、やむにやまれぬ民族独立を思う心が彼にはあった。

千葉氏は栗駒市猿飛来の出身で、当時陸軍憲兵として旅順獄中の安重根義士を看守する役目にあり、27歳の勤勉実直なる青年であった。死刑を前にじゅんじゅんと説く、安義士の東洋平和論と民族独立への悲願に対し千葉氏は深く心を動かされていった。

二人の心はいつしか、互いに敬愛の念で結ばれるようになり、処刑5分前、安義士は千葉青年の願いにこたえ〈為国献身軍人本分〉(国のため身を献げるは軍人の本分なり)の書を、今生の別れに贈った。

時はめぐり安重根生誕百年の1979年、それまで千葉氏並びに遺族により大切に尊崇されてきたこの書は、安義士の祖国に返還された。碑はこれを記念し千葉氏が眠る当山に建立されたものである。・・・友情の 遺墨も新た 安烈士

5、名筆の山号額「熊野山」

当寺法堂正面に懸かる山号「熊野山」の額は明治末の曹洞宗大本山総持寺貫主・西有穆山大和尚の揮毫されたもので、その美しく力強い書体は絶品とされている。

平成2年(1990)3月26日

曹洞宗熊野山大林寺26世識

宮城県栗原郡郷土史研究会撰

説明版5に有った額です

西側から

天然記念物標柱です

南側から

東側から見ました

迫河の土手上道路から、愛宕神社を見ました

では、次へ行きましょう

2023年4月6日午前6時5分訪問です

金成大原木川畑地区は、栗駒市役所栗駒総合支所の南東約4kmのところ

栗駒市役所栗駒総合支所前を東へ進み、丁字路を左(北)へ

約500mで、信号を右(東)へ県道4号線です、道成りに約6.kmで丁字路を左(東)へ

沢辺の町の中を進みます、約700mの三叉路を右へ、約1.6kmで東北自動車道の高架を潜ります

間も無く迫川の土手に上がったところでJR東北新幹線の高架が見えると

左に大林寺があります

境内に

車を止めることが出来ました

車を止めることが出来ました

南南西向きの参道です

鐘楼です

本堂です、目的の松が見えています

南西側から

説明版です

信仰と河港の里ー大林

1.大林寺の傘松

わが町大林とともに歩んできた熊野山大林寺は、もと金成町長根にあったが、鎌倉新仏教の興隆期にもあたる戦国時代の1508年(永正5年)築館町宮野の曹洞宗能持寺の2世喜庵宗悦大和尚を迎え、改めて曹洞宗熊野山大林寺として開山された。

ろれより先、台臨沂の旧境内に立つ愛宕神社は、熊野神社に明楽院(別当寺=当時の神社に設けられた神宮寺の一つ)を開いた修験者・冥虚が建立したものであり、自ら愛宕神社にも別当(宮司の役)として仕えた。

傘松はその冥虚が文明年間(1469~1486)に別当として記念植樹したと思われ、これによって樹齢は約500年ぐらいとされる。・・・傘松や 雫尊し 大林寺

2,大林寺の板碑

板碑とは、鎌倉御家人(幕府将軍と主従関係で結ばれた直属の武士たち)が死者を供養したり、自らの死後の安泰を願って建立した石塔婆である。従って板碑の所在地は、関東武士の移住地を示すものでもある。

板碑の建立者は、主として地頭(鎌倉室町時代に地方にあった貴族上流階級の領有地・荘園や幕府公領地などの管理者)級の武士たちである。

当山保管の板碑群は31基で、若柳町内に所在する62基の半数にあたる。建立の年号が判然としているのは、町内で最も古い嘉元4年(1306)の板碑から応永27年(1420)までのもので、その大部分が南北朝時代の碑である。しかし、いつの頃まで建立されていたかは不明である。・・・問いかけて 板碑に聞かん その昔

3、仙台藩経済動脈の大林舟場跡

舟場は御蔵場ともいわれた。その舟場跡が当山の前を流れる迫川岸に〈亀の甲=米の積み出し場〉として復元されている。当寺、仙台藩が誇る本石米というこの地方の生産米を大林舟場から北上川の石巻⇒仙台に貞山堀⇒江戸へと積み出していった跡である。三つの迫川が合流する地点に設けられた大林舟場はまさに仙台藩経済動脈の河港でもあった。

大林舟場は元文2年(1737)若柳村へ一時移され、明和6年(1769)再び移されたと史書にあるが、大林の街並みが寛永16年(1639)に成立しているので、元文以前の古くから舟場があり物資が交流されていたと考えられる。

大林舟場には御蔵3棟、材木蔵1棟、御吹屋と呼ばれた火薬蔵2棟、大小44隻の所属舟があり、三迫地域23ヶ村、流1ヶ村の計24ヶ村の上納米が積み出された。この時期、大林には人馬があふれ、船上生活者もおり、非常な活気を見せた。今も当時の名残として湯屋、酒屋などの屋号がある。・・・米の道 犇めき集う 大林

4、千葉十七と安重根の記念碑

記念碑は、明治42年(1909)10月、ハルピン駅頭に殉じた日本の元勲伊藤博文公の死をめぐって交わされた日韓2人の〈心の物語〉である。時あたかも悲しい日韓併合の前年にあたる。

伊藤公殺害のもと獄中に入った安重根は、韓民族独立運動の義士で当時30歳。死刑判決文に「(伊藤公を殺害したる行為の)その決意私憤によるものにあらずといえども」とあるように、やむにやまれぬ民族独立を思う心が彼にはあった。

千葉氏は栗駒市猿飛来の出身で、当時陸軍憲兵として旅順獄中の安重根義士を看守する役目にあり、27歳の勤勉実直なる青年であった。死刑を前にじゅんじゅんと説く、安義士の東洋平和論と民族独立への悲願に対し千葉氏は深く心を動かされていった。

二人の心はいつしか、互いに敬愛の念で結ばれるようになり、処刑5分前、安義士は千葉青年の願いにこたえ〈為国献身軍人本分〉(国のため身を献げるは軍人の本分なり)の書を、今生の別れに贈った。

時はめぐり安重根生誕百年の1979年、それまで千葉氏並びに遺族により大切に尊崇されてきたこの書は、安義士の祖国に返還された。碑はこれを記念し千葉氏が眠る当山に建立されたものである。・・・友情の 遺墨も新た 安烈士

5、名筆の山号額「熊野山」

当寺法堂正面に懸かる山号「熊野山」の額は明治末の曹洞宗大本山総持寺貫主・西有穆山大和尚の揮毫されたもので、その美しく力強い書体は絶品とされている。

平成2年(1990)3月26日

曹洞宗熊野山大林寺26世識

宮城県栗原郡郷土史研究会撰

説明版5に有った額です

西側から

天然記念物標柱です

南側から

東側から見ました

迫河の土手上道路から、愛宕神社を見ました

では、次へ行きましょう

2023年4月6日午前6時5分訪問です

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます