上梨地区は、南砺市役所の南南東約17km、南砺市役所平市民センターの南西約3kmのところ

南砺市役所平市民センターから国道156号線を南西へ進みます

約1.9kmで上梨トンネル(長さ1040m)に入ります、

トンネル南側出口から約200mで国道156号線沿い右に白山宮が東向きに鎮座します

参道入口右(北側)の 駐車スペースを利用させて頂きました、すぐ南側には「国指定 重要文化財 村上家住宅」があります

駐車スペースを利用させて頂きました、すぐ南側には「国指定 重要文化財 村上家住宅」があります

白山宮社號標です

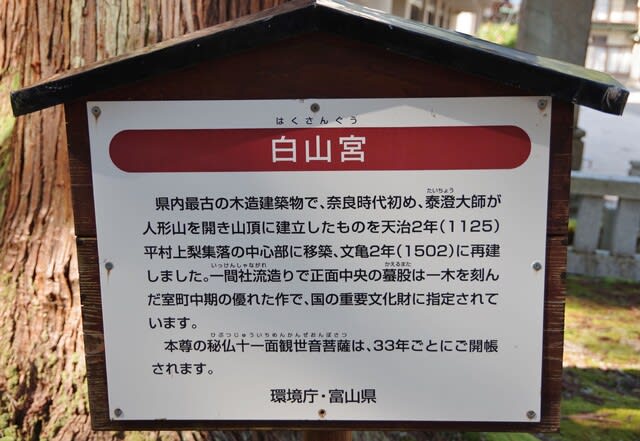

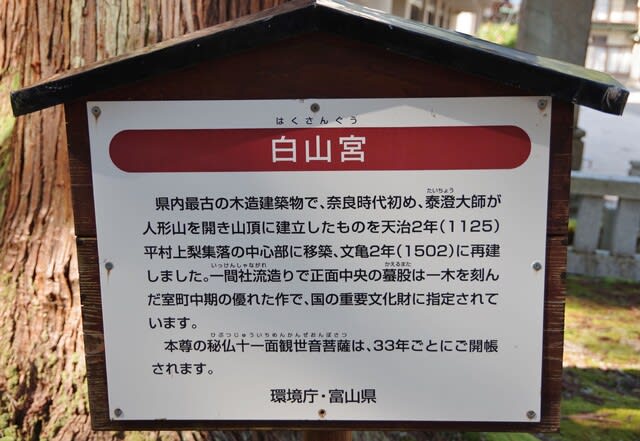

案内板です

白山宮

県内最古の木造建築で、奈良時代初め、泰澄大師が人形山を開き山頂に建立したものを天治2年(1125)平村上梨集落の中心部に移築、文亀2年(1502)に再建しました。

一間社流造りで正面中央の蟇股は一木を刻んだ室町中期の優れた作で、国の重要文化財に指定されています。

本尊は秘仏十一面観世音菩薩は、33年ごとにご開帳されます。

環境庁・富山県

一ノ鳥居です

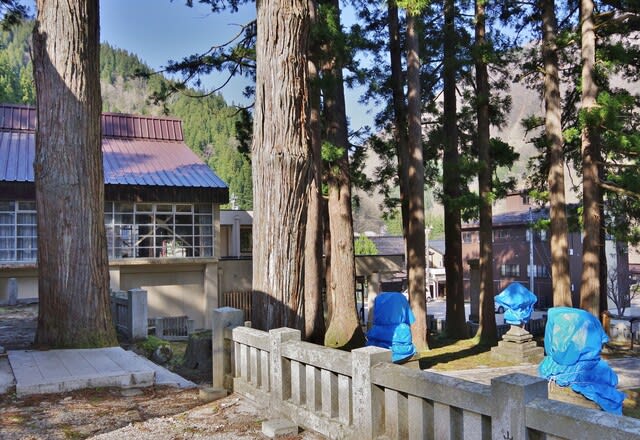

広い境内の先にニノ鳥居です、玉垣の奥には多くの杉を確認できます

ニノ鳥居です

手水舎です

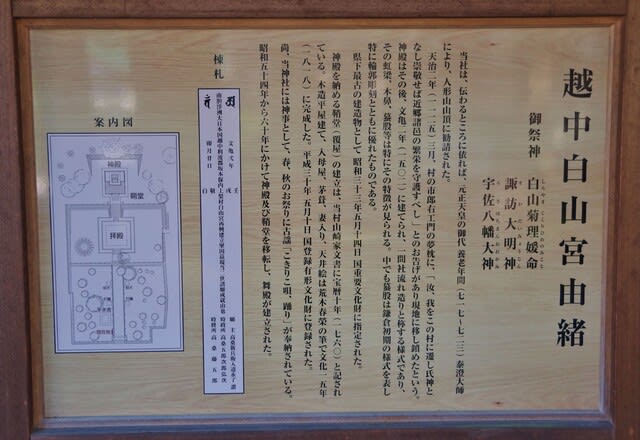

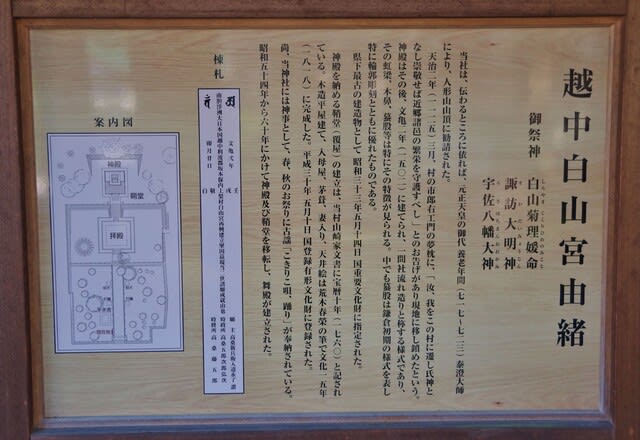

由緒説明版です

越中白山宮由緒

御祭神 白山菊理媛命

諏訪大明神

宇佐八幡大神

当社は、伝わるところに依れば、元正天皇の御代養老年間(717~723)泰澄大師により、人形山山頂勧請された。

天治2年(1125)3月、村の市郎右エ門の枕元に、「汝、我をこの村に還し氏神となし崇敬せば近郷諸邑の繁栄を守護すべし」とのお告げがあり現地に移し鎮めたという。

神殿はその後、文亀2年(1502)に建てられ、一間社流れ造りと称する様式であり、その虹梁、木鼻、蟇股等は特にその特徴が見られる。中でも蟇股は鎌倉初期の様式を表し特に輪郭彫刻とともに優れたものである。

県下最古の建造物として、昭和33年5月14日、国重要文化財に指定された。

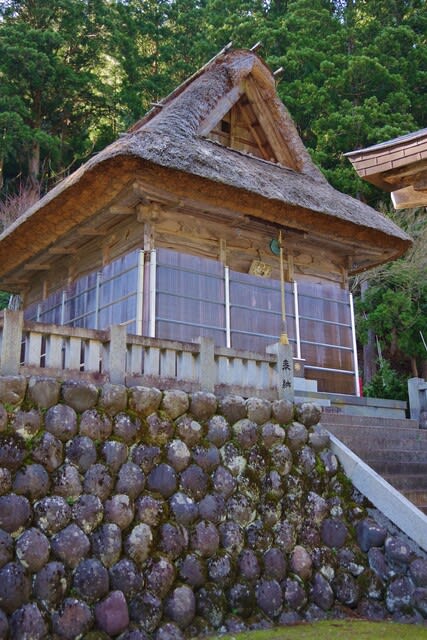

神殿を納める鞘堂(覆屋)の建立は、当村山崎家文書に宝暦10年(1760)と記されている。木造平屋建て、入母屋、茅葺、妻入り、天井絵は荒木春榮の筆で文化15年(1818)に完成した。平成30年5月10日国登録有形文化財に登録された。

尚、当神社には神事として、春、秋のお祭りに古謡「こきりこ唄、踊り」が奉納されている。

昭和54年から60年にかけて神殿及び鞘堂を移転し、舞殿が建立された。

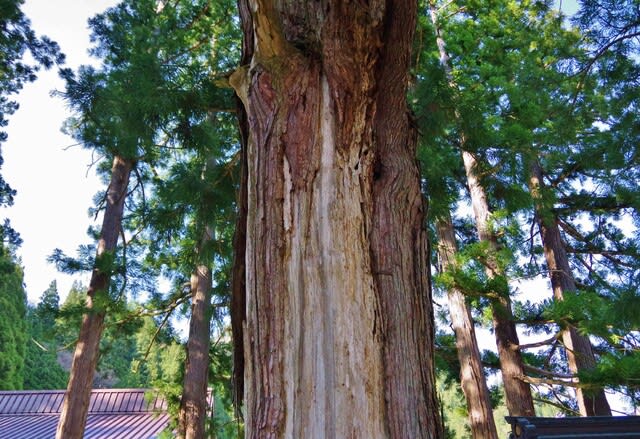

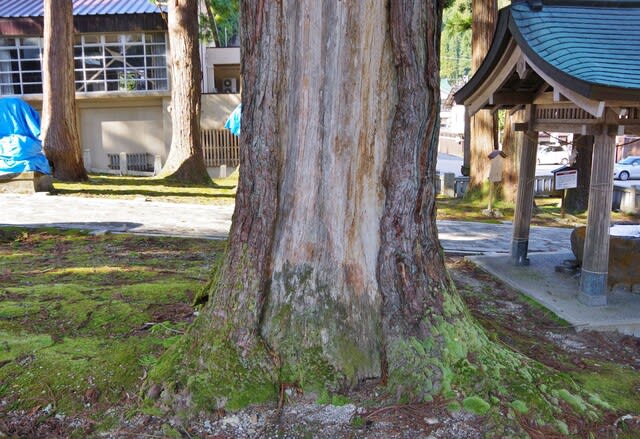

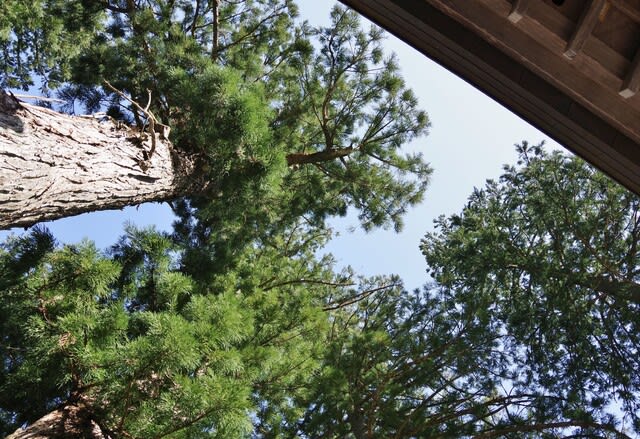

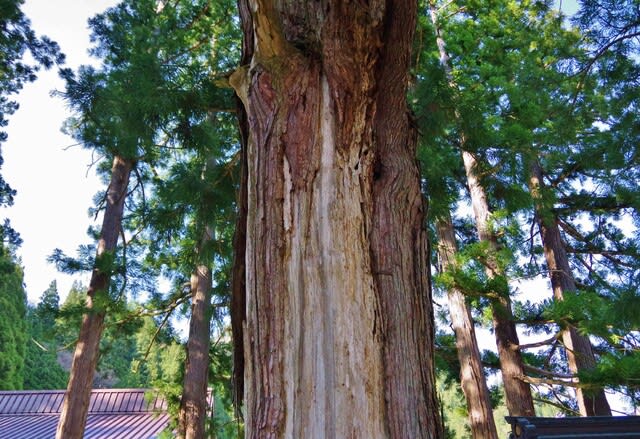

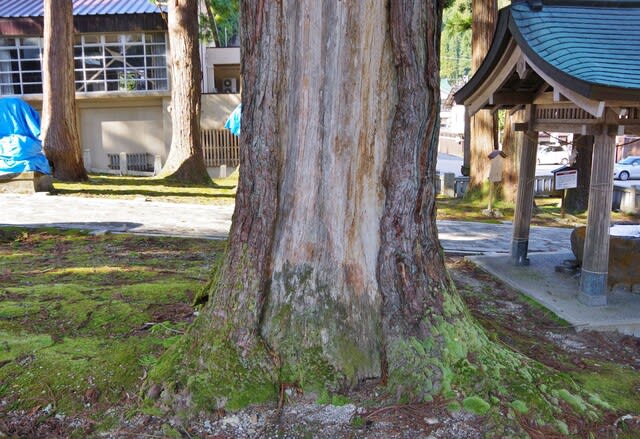

参道左手のスギ林の中程に目的のスギです

北側から

北西側から

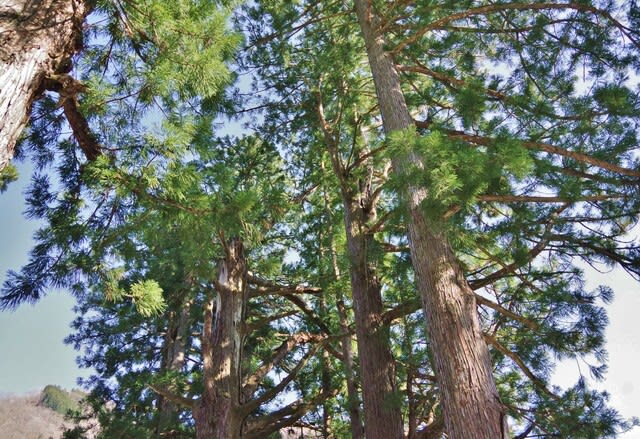

西側から、目通り幹囲5.0mの巨木です

南側から

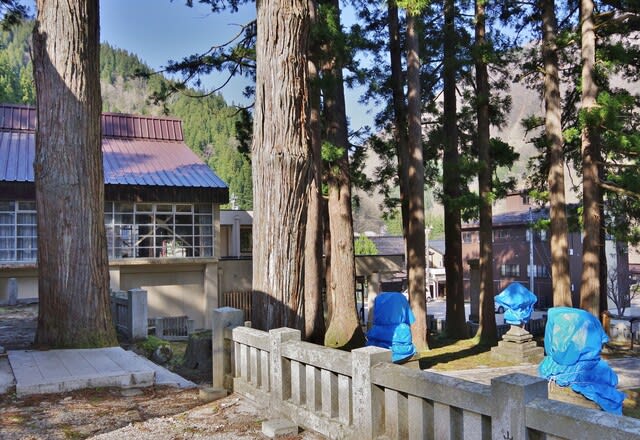

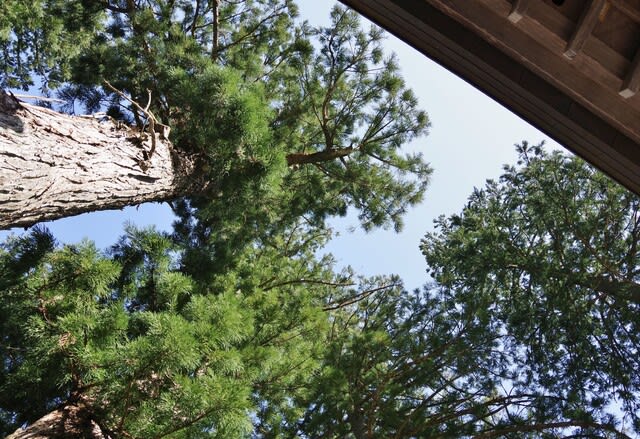

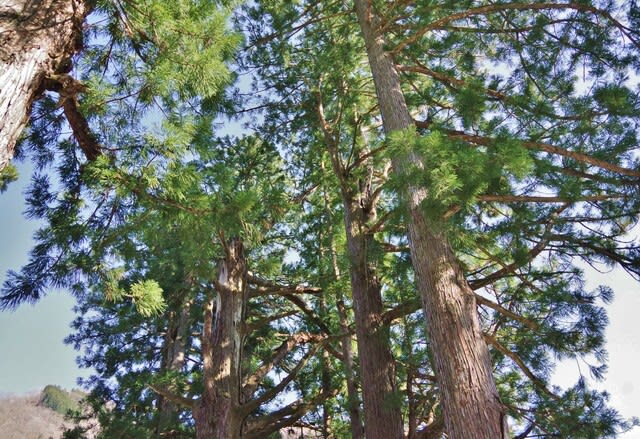

拝殿前から参道南側の木々です

北側の木々です

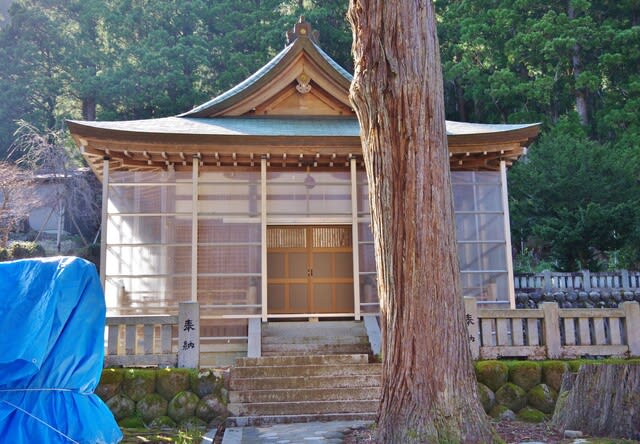

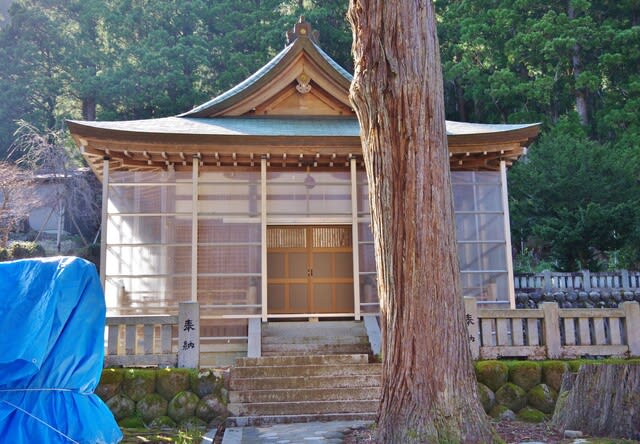

拝殿です

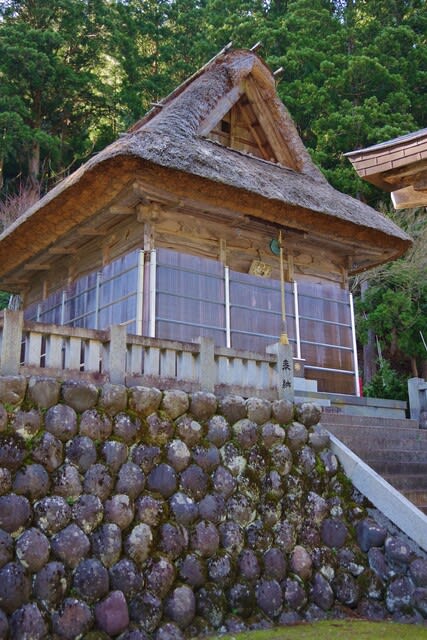

拝殿裏側の高い位置に茅葺き屋根の本殿(鞘堂・覆屋)です

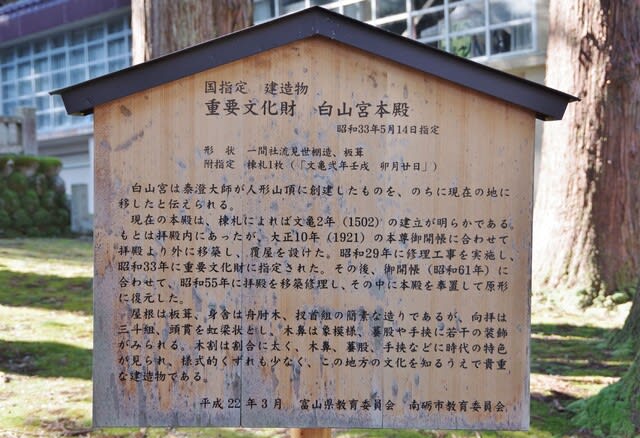

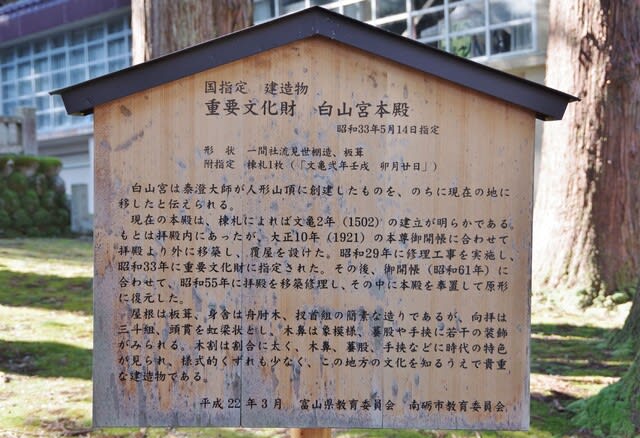

説明版です

国指定 建造物

重要文化財 白山宮本殿

昭和33年5月14日指定

形状 一間社流見世棚造、板葺

附指定 棟札1枚(「文亀弐年壬戌 卯月廿日」)

白山宮は泰澄大師が人形山頂に創建したものを、のちに現在の地に移したと伝えられる。

現在の社殿は、棟札によれば文亀2年(1502)の建立が明らかである。もとは拝殿内にあったが、大正10年(1921)の本尊御開帳に合わせて拝殿より外に移築し、覆屋を設けた。

昭和29年に修理工事を実施し、昭和33年に重要文化財に指定された。その後、御開帳(昭和61年)に合わせて、昭和55年に拝殿を移築修理し、その中に本殿を奉置して原形に復元した。

屋根は板葺、身舎は舟肘木、扠首組の簡素な造りであるが、向拝は三斗組、頭貫を虹梁状とし、木鼻は象模様、蟇股や手挟に若干の装飾がみられる。木割は割合に太く、木鼻、蟇股、手挟などに時代の特色が見られ、様式的くずれも少なく、この地方の文化を知るうえで貴重な建造物である。

平成22年3月 富山県教育委員会 南砺市教育委員会

駐車スペース前にも合掌造りの建物があります、現在は民宿として営業されています

では、次へ行きましょう

南砺市役所平市民センターから国道156号線を南西へ進みます

約1.9kmで上梨トンネル(長さ1040m)に入ります、

トンネル南側出口から約200mで国道156号線沿い右に白山宮が東向きに鎮座します

参道入口右(北側)の

駐車スペースを利用させて頂きました、すぐ南側には「国指定 重要文化財 村上家住宅」があります

駐車スペースを利用させて頂きました、すぐ南側には「国指定 重要文化財 村上家住宅」があります

白山宮社號標です

案内板です

白山宮

県内最古の木造建築で、奈良時代初め、泰澄大師が人形山を開き山頂に建立したものを天治2年(1125)平村上梨集落の中心部に移築、文亀2年(1502)に再建しました。

一間社流造りで正面中央の蟇股は一木を刻んだ室町中期の優れた作で、国の重要文化財に指定されています。

本尊は秘仏十一面観世音菩薩は、33年ごとにご開帳されます。

環境庁・富山県

一ノ鳥居です

広い境内の先にニノ鳥居です、玉垣の奥には多くの杉を確認できます

ニノ鳥居です

手水舎です

由緒説明版です

越中白山宮由緒

御祭神 白山菊理媛命

諏訪大明神

宇佐八幡大神

当社は、伝わるところに依れば、元正天皇の御代養老年間(717~723)泰澄大師により、人形山山頂勧請された。

天治2年(1125)3月、村の市郎右エ門の枕元に、「汝、我をこの村に還し氏神となし崇敬せば近郷諸邑の繁栄を守護すべし」とのお告げがあり現地に移し鎮めたという。

神殿はその後、文亀2年(1502)に建てられ、一間社流れ造りと称する様式であり、その虹梁、木鼻、蟇股等は特にその特徴が見られる。中でも蟇股は鎌倉初期の様式を表し特に輪郭彫刻とともに優れたものである。

県下最古の建造物として、昭和33年5月14日、国重要文化財に指定された。

神殿を納める鞘堂(覆屋)の建立は、当村山崎家文書に宝暦10年(1760)と記されている。木造平屋建て、入母屋、茅葺、妻入り、天井絵は荒木春榮の筆で文化15年(1818)に完成した。平成30年5月10日国登録有形文化財に登録された。

尚、当神社には神事として、春、秋のお祭りに古謡「こきりこ唄、踊り」が奉納されている。

昭和54年から60年にかけて神殿及び鞘堂を移転し、舞殿が建立された。

参道左手のスギ林の中程に目的のスギです

北側から

北西側から

西側から、目通り幹囲5.0mの巨木です

南側から

拝殿前から参道南側の木々です

北側の木々です

拝殿です

拝殿裏側の高い位置に茅葺き屋根の本殿(鞘堂・覆屋)です

説明版です

国指定 建造物

重要文化財 白山宮本殿

昭和33年5月14日指定

形状 一間社流見世棚造、板葺

附指定 棟札1枚(「文亀弐年壬戌 卯月廿日」)

白山宮は泰澄大師が人形山頂に創建したものを、のちに現在の地に移したと伝えられる。

現在の社殿は、棟札によれば文亀2年(1502)の建立が明らかである。もとは拝殿内にあったが、大正10年(1921)の本尊御開帳に合わせて拝殿より外に移築し、覆屋を設けた。

昭和29年に修理工事を実施し、昭和33年に重要文化財に指定された。その後、御開帳(昭和61年)に合わせて、昭和55年に拝殿を移築修理し、その中に本殿を奉置して原形に復元した。

屋根は板葺、身舎は舟肘木、扠首組の簡素な造りであるが、向拝は三斗組、頭貫を虹梁状とし、木鼻は象模様、蟇股や手挟に若干の装飾がみられる。木割は割合に太く、木鼻、蟇股、手挟などに時代の特色が見られ、様式的くずれも少なく、この地方の文化を知るうえで貴重な建造物である。

平成22年3月 富山県教育委員会 南砺市教育委員会

駐車スペース前にも合掌造りの建物があります、現在は民宿として営業されています

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます