2023.10.24(火)

北沢浮遊選鉱場をあとにし、佐渡金山に向かいます。(11:55)

すぐ近くのようですが、途中、バスの中から ”佐渡奉行所” と本物の ”道遊の割戸” がみられました。

佐渡奉行所

佐渡金山を象徴する山 道遊の割戸(どうゆうのわれと)

道遊の割戸(どうゆうのわれと)前回もネット情報からコピーで貼り付けましたが、今回も又。

壮大な採掘跡を残す佐渡金山のシンボル

佐渡金銀山の中でも開発初期の採掘地とされる江戸時代の露天掘り跡。巨大な金脈を掘り進むうちに山がV字に割れたような姿になっています。山頂部の割れ目は、幅約30m、深さ約74mにも達します。道遊脈と呼ばれる脈幅約10mの優良鉱脈を有しており、明治以降も割戸の下部で大規模な開発が行われました。

北沢浮遊選鉱場からバスで10分足らずで、佐渡金山入り口に着きました。

③史跡 佐渡金山(11:05~12:00)

見学コースは宗太夫坑、道遊坑、無名異坑、大切山坑の4つあり、ほかに山師ツアーなるものもあるようです。

ここを訪れるのが初めての人は、宗太夫坑(そうだゆうこう)がいいでしょうということで、かつて来たことのある青木さんにも付き合って頂いて宗太夫坑に入りました。

金山だからか入場券が金色!

地下坑に下って行きます。(坑内はひんやり)

パンフレットから

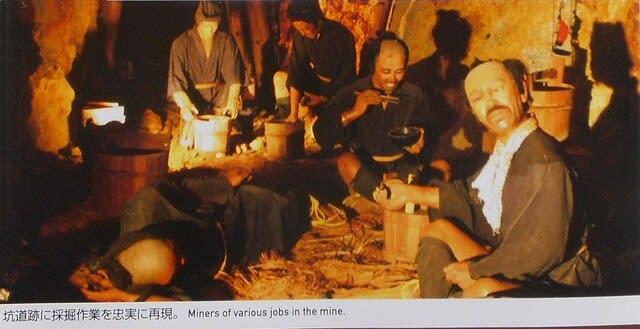

採掘坑の作業風景が本当によく再現されていたのが印象的でした。

坑内は明かりはついていますが、写真を撮るにはちょっと暗く、私にはうまく撮れませんので解説板の写真(+私の写真)で紹介いたします。(手抜きですみません)

↑ 昔の人の知恵ってホントにすばらしいと思います。

↑ 穿(うがつ)という字を使って 穿子=ほりこ と言うのもぴったりで納得。

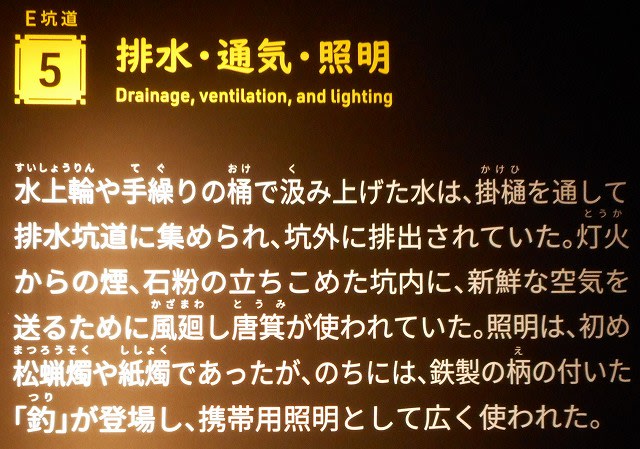

電気のない時代、唐箕で新鮮な空気を送ったり、 照明に工夫を凝らしたり ↑、知恵の深さに感心するばかり・・

気絶と書いて「けだえ」だそう。 ↑

最初のパンフレットの写真と同じものですが、役名が入っているので改めてここに。

いつの時代にもおしゃれ心はあったのですね。↑

戸籍を持たないような人のほか江戸後期には罪人もつれてこられたそう!

たがね(金偏に賛)という言葉は知っていましたが、上の絵で「あ~これ」と納得しました。そのたがねを2日に一本消費ということですから、どれだけ大変なことだったか想像できるというもの!

紙のこよりを固くよって作られた「てへん」というかぶりものは今でいうヘルメット、役職を持つ人だけしかかぶれなかったのですね。

間切は「けんぎり」と読みます。仕事内容は上の解説に。↑

荒縄がただの紐でなく命をつなぐものでもあったとは・・・。

上の解説のところの写真(ほとんどこんな風にボケてしまいました)

金銀を含む富鉱帯(黒い帯がくっきりと見える ↓) の前で行われる祭礼・やわらぎ(解説はすぐ上に)

坑内最後の解説

佐渡金山400年の歴史

慶長6年(1601)山師3人により開山

慶長8年(1603)徳川幕府の天領として佐渡奉行所設置。小判も製造され幕府の財政を支えた

明治2年(1869)明治政府が官営佐渡鉱山とする

明治22年(1889)宮内省御領局管轄の皇室財産となる

明治29年(1896)三菱合資会社に払い下げ

平成元年(1989)資源枯渇により操業を停止

坑道の総延長は400km(佐渡~東京間)に達しているそう。江戸、明治、大正のころだってほとんどが人力だったでしょうからすごいものです。(それこそたがねが2日でダメになってしまうほどの重労働ですからね)

先の方に外のあかりが見えました。

採掘坑を出ると橋があり資料館のようなところにつながっていました。(紅葉がほんのちょっと見えます)

進むと資料館に入り通り抜けられるようになっています。

資料館は細かいことがたくさんあり過ぎて読むのはとても大変、ざっと見て出ました。

写真を見てわかるところはメモ書きしましたが、わからないところも多いです。

資料館らしき建物の入り口にある坑道の断面模型。

室内の展示物を見ながら時計と反対回りに進みます。

鉱脈の見える石

使われた道具類

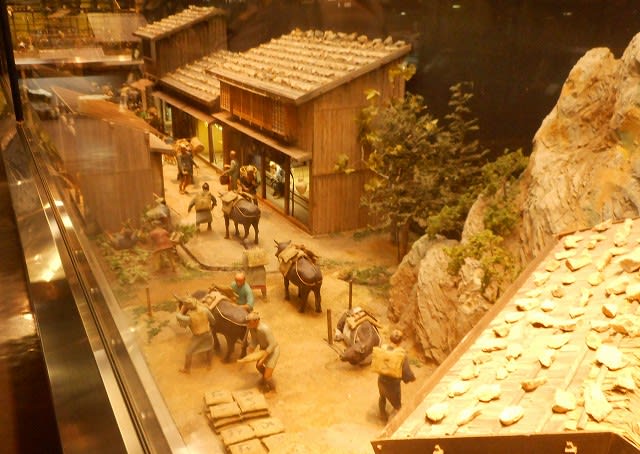

坑道外での仕事風景

役所、商店、住宅など日常の生活がここですべて間に合うよう一つの街を形成していた。

茶屋、あめ屋、湯屋など

一番左が研ぎ師の家のようです。

?

くさり(金偏に連という字)置き場:鉱石の入ったカマスを置く

金銀改め出張所:選鉱した鉱石の軽量、記帳、検査をする

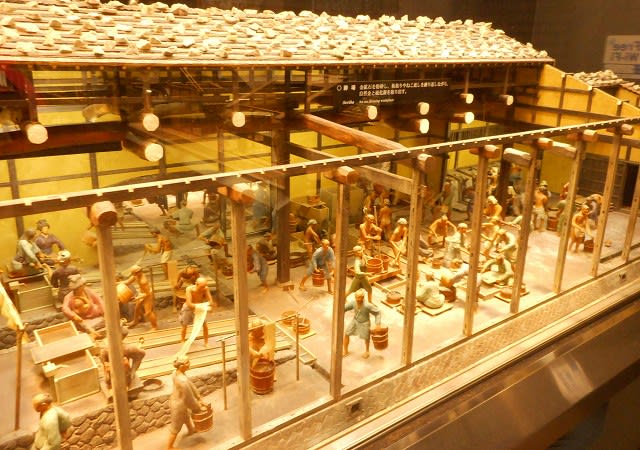

せり(難しい字)場:金、鉱石を粉砕し板取リやねこ流し?を繰り返しながら自然金と硫化銀?を取り出す

床屋:製錬により金塊をつくる。

?

小判所Ⅰ: 金塊を再び粉砕し塩と炭火により金の純度を高める。

小判所Ⅱ:金塊を小判の比率に混ぜて鋳造し、打ち延ばした延金(のしがね)から荒切り小判をつくる。

後藤座:延金(のしがね)の銅分や金位を鑑定し、荒切小判の形や色を整えた後、極印を押して貨幣となる。

小判になるまでの間に使われた様々な桶

できた小判を江戸に運ぶための千両箱など?

急ぎ足で一回りし、集合時間に合わせて外に出ました。

入った時と同じ門のところに出てきたと思いましたが、どうも別の門だったようです。

これで佐渡金山の見学をおわり、次の昼食地点=夫婦岩に向かいます。(12:00出発)

④夫婦岩(めおといわ)(12:15~13:10)

むこうに見える岩が夫婦岩ですね。

よく見ると、海岸名は七浦海岸となっていました。

ここにもたらい舟がありました。昔はこのたらい舟も嫁入り道具の一つだったそうです。

仲良さそうな二つの岩。夫婦岩(めおといわ)という命名がいいですね。

目の前にあるレストラン(兼おみやげ屋さん)で昼食です。前もって選んで注文しておいたものです。

レストランのベランダに干し柿が吊るされていました。

夫婦岩をバックにハイチーズ。

次に向かうは今回の旅の最後の訪問先。(13:10出発)

⑤無名異(むみょうい)焼きの窯元です。(13:30~14:00)

無名異焼き(むみょういやき):恥ずかしながら佐渡に来て初めて耳にした焼き物でした。

初めに店主さんから無名異焼きの説明がありました。

いままであちこちで見てきた無名異焼きは ↓ 下の茶と黒っぽい色合いのものでした。

思っていたのとは全く違う感じのものもありました。

ここでは無名異焼きの体験もできるようです。

一通り見せて頂き外に出ました。(インパチェンス:店に入る時には気がつきませんでした)

通りに面してこんな大きな花瓶が展示してありました。かっこいい!

ここから両津港に向かいます。(14:00出発)

車窓から見えた風景。佐渡とはそろそろお別れです。

来た時とは逆に、両津港から新潟港に向かいました。(15:30発)

船に乗って約1時間(新潟港着16:30) そしてJR新潟駅へ(17:00ころ着)

新幹線の時間まで時間があるので一度解散。この間に私たちは夕食を調達。

18:00に改札前に再集合して中に入りました。

来た時にも目にしましたが、横目で見て素通りするしかなかった銅像はやっぱりステキでした。

新潟新幹線開通の時、新潟三越から寄贈されたものだそうです。

新潟駅始発18:18 とき342号にて東京に向かいます。

動き出すと間もなく夕食をたべてしまいました。

東京駅着 20:12 (私以外は6分前に上野駅で下車)

改札を出たところで解散。21:30分ごろには家に着きました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます