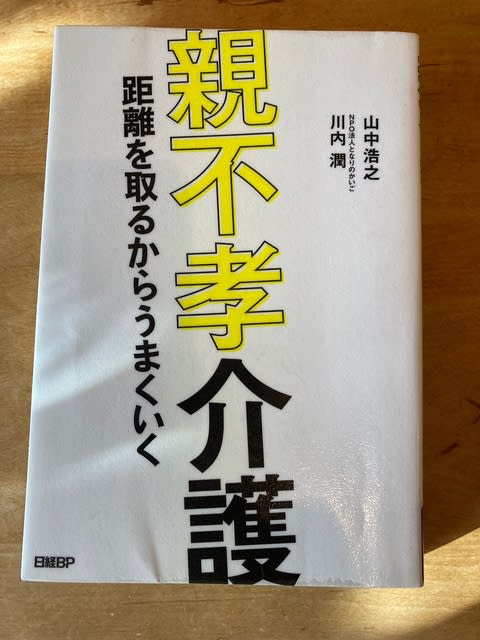

図書館で半年待って借りた本。親不孝介護。

NPO法人「となりのかいご」を立ち上げた介護職の専門家の川内潤さんと経済系編集部に勤めるサラリーマン山中浩之さんが実母を遠距離で介護した経験を踏まえた対談を含む実録。

リアルタイムで興味深かった。

包括センターの事や「そうそう」とうなずくことが多かった。

私の場合は母の入院の三か月で看護師さんのアドバイスでスムーズに準備ができたから良かったものの、在宅のままでは大変だったろうなと思われる。

山中さんは東京、お母さんは一人で新潟。この距離が良かったと川内さんは言う。

行けなくもないが頻繁に通うのはちょっと大変。

だから「良かった。」と。

どんどん身内以外の介護職の手を借りてお世話をしたらいい。それが結果親不孝ではない。

その中で認知症を伴う老親の幸せは何か。親としてではなく一人の人間として考えるのが重要だと。

以下抜粋

最初にやるのが「自己知覚」です。援助する側の人が、自分自身の感じ方、考え方、にどんな傾向があるかを、自分で把握することです。そして「Use of self」、自らの覚知したものを支援に活用せよ何が一番幸せかは自分が今これをしている時が幸せと思う瞬間をじっくり思い起こせばいいと。

この「自己知覚」と言う言葉。子供が自己満足で親を援助してはいけない。そして援助する子供も幸せに、親も幸せになるためには公的な介護を取り入れるべきだと。

私は一番救われたのは川内さんが山中さんのお母さんが施設に入所するときにスタッフに伝えておく言葉は「もし親の死に目に会えなくても文句はありません。」だと。

私は実は父の死に目には合えなかった。その事が今でも心のどこかに引っかかっている。本当に慌ただしい時間で色々な事をかなり自分一人で決定しなければならなかったので判断は今でも間違っていなかったと思うが、それでも後悔は残る。

でもこの本の中に「人間死亡率100%。死ぬ時は死ぬ。」と書いてあった。ドラマで病院で色んなチューブで繋がれて「ご臨終です。」のような形ばかりではないと。

母と一緒に住んでいる弟の帰宅が遅かったり、一人ですごす時間が多い母を心配だし、自分も海外旅行には行けないなと思っていたが、起きることは運命と少し割り切れた。

弟も「その時はその時。しょうがない。」とよく言う。そうやんなと思えた。

ということですごく子供が親の介護をするときに実際介護してなくても公的介護を受けて本人が幸せそうにしていることが一番だと言うことが解っただけでも良かった。

母は自宅にいることに固執しているし、今のところはどうにかなっているので母が望めば掃除をしたり相談しながら家を整えていけばいいんだなと思った。

昨日の晩御飯はGOROGOROKITCHINのまみこさんのレシピで鳥手羽の揚げない唐揚げ。昨日食品庫の中から見つけた干しシイタケを戻し、人参、蓮根、こんにゃくの煮物。豆腐、水菜のお吸い物。サニーレタス、トマト、オリーブ、アボガド、チーズ、蛸の盛り合わせ。