美術の授業で道具の管理は大切である。

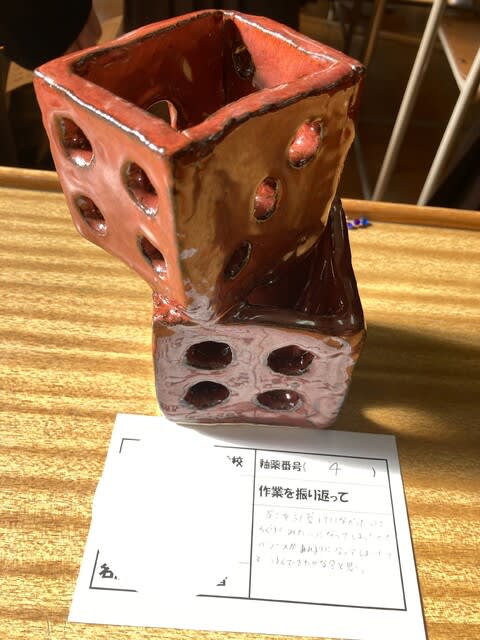

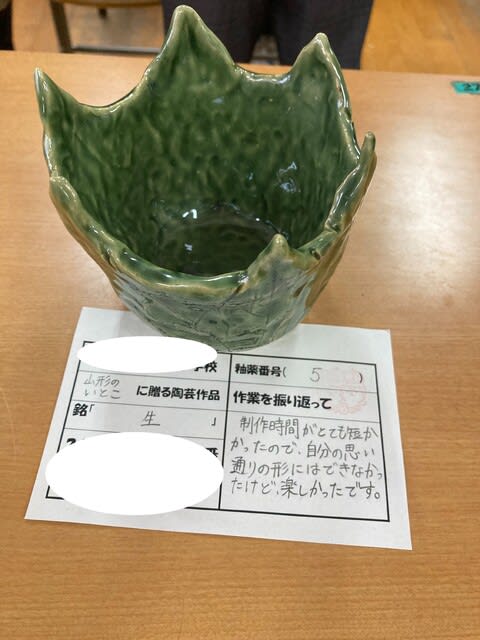

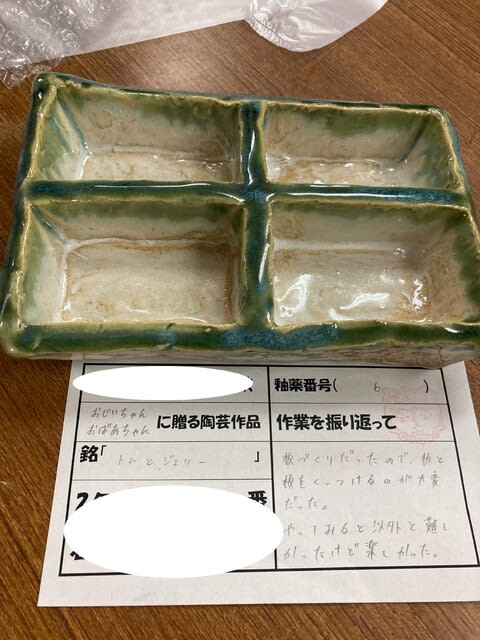

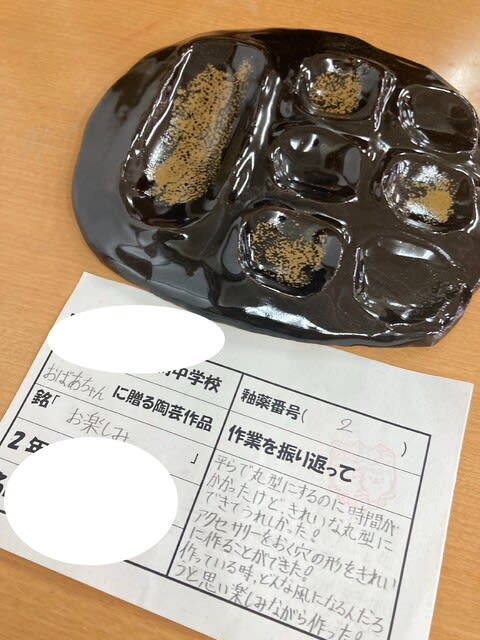

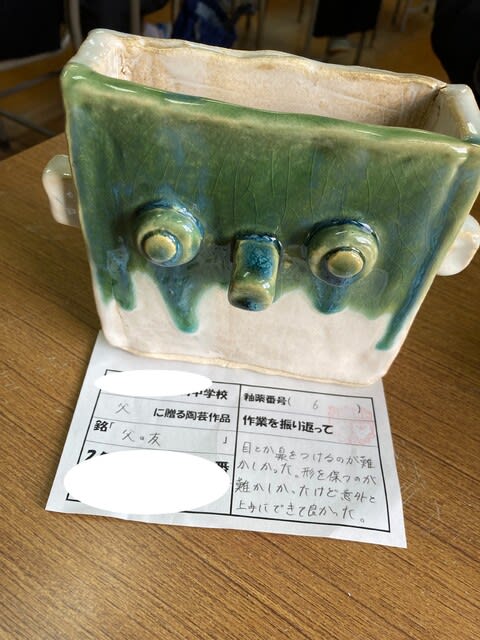

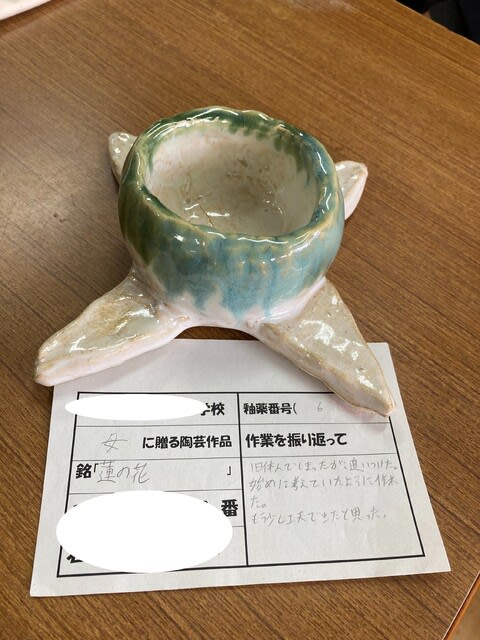

2年生の陶芸の授業

かきベラや粘土ベラ、引き弓、ニードルなどは貸してくれる。

授業のたびに数は確認しているが、、、。

午後から2時間続きの授業でついそのまま回収しないで続行してしまった。

2時間終わってからニードルが1本足りないのに気付いた。

私はTTで授業に入って板づくりを担当していたので、そこでニードルは使う。

探し回ったが出てこない。

そこで次の日の朝の学活でその時の授業のクラスで聞いてもらうように担任にお願いした。

実際の道具を見せて「これが1本足りない。」と事実だけを説明した。

次の日のお昼前の2年生の授業の始まる前に黄色い筆洗に筆が何本かさしてあって竹ぐしとニードルが見つかった。

一晩寝て探したつもりの私の目が見つけた。

同時に使っていた竹ぐしも一緒だったので犯人は私である可能性が大である。片付けにあたふたして一旦そこに差した可能性がある。

まるでとほほのお話。でもいずれにしても見つかってほっとする。

こういうことが起きるので基本は大事。

私の失敗でホッとした。

2年生の陶芸の授業

かきベラや粘土ベラ、引き弓、ニードルなどは貸してくれる。

授業のたびに数は確認しているが、、、。

午後から2時間続きの授業でついそのまま回収しないで続行してしまった。

2時間終わってからニードルが1本足りないのに気付いた。

私はTTで授業に入って板づくりを担当していたので、そこでニードルは使う。

探し回ったが出てこない。

そこで次の日の朝の学活でその時の授業のクラスで聞いてもらうように担任にお願いした。

実際の道具を見せて「これが1本足りない。」と事実だけを説明した。

次の日のお昼前の2年生の授業の始まる前に黄色い筆洗に筆が何本かさしてあって竹ぐしとニードルが見つかった。

一晩寝て探したつもりの私の目が見つけた。

同時に使っていた竹ぐしも一緒だったので犯人は私である可能性が大である。片付けにあたふたして一旦そこに差した可能性がある。

まるでとほほのお話。でもいずれにしても見つかってほっとする。

こういうことが起きるので基本は大事。

私の失敗でホッとした。