さて、立春歌舞伎夜の部である。

開演4時15分。早めに松竹座へ。

なんばウォークを歩いて時にウィッグや髪飾りを売っているお店に着物姿の人が、ふと見ると着物ブロガーのおかんさんだった。

さすがの着こなし。長羽織だったから、寒くないのかなと思いながら。

開場3分前に前へ。

よーく見るとこのファサード中々のデザイン。(今更?)

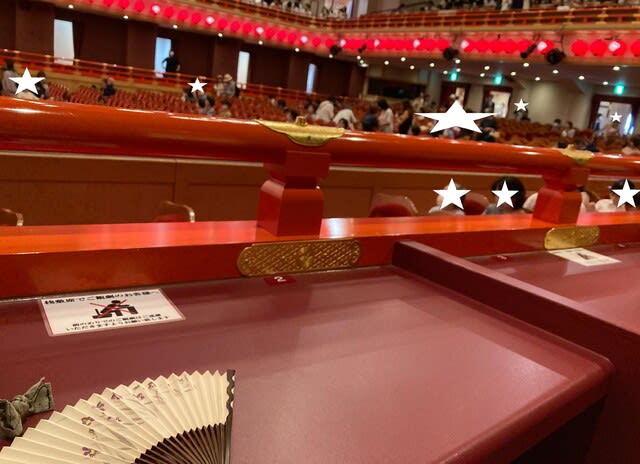

この日のお席は

1階ど真ん中。前のお席の方は幸い、座高の低い方だったので遮る物がない。舞台全体、花道も見え、しかも役者さんの顏も表情も十分見える。神席。あんまりこんなど真ん中に座ったことが無かったので、目から鱗。

しかも隣の席はずっと空いていて、途中から荷物置きに使わせてもらった。

この日はテレビカメラが3台入り、撮影の日みたいだ。役者も張り切っていたように感じた?

序幕

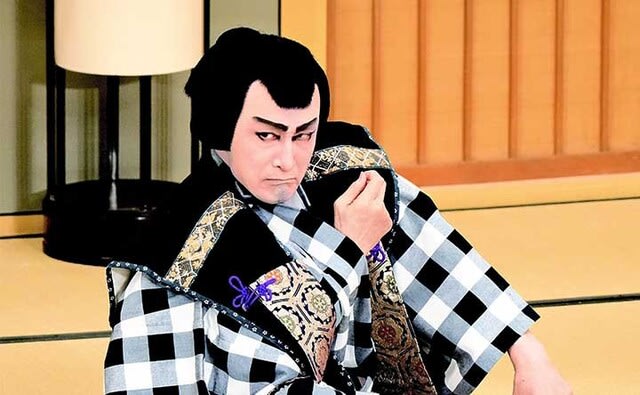

写真は全て、Webよりお借りしました。

この場の弁慶を獅童、藤原朝方を亀鶴が演じるはずだったが、愛之助の休場に伴い、弁慶を亀鶴、朝方を市川青虎が演じていた。

最初、弁慶が鴈治郎かなと思ったくらいに亀鶴さんのイメージが変わっていた。所謂骨太になっていた。もっと細面のイメージがある。出回っている写真はやはりそうだが。セリフが明快でエロキューションがいい。はまり役だ。

扇雀の義経。この戯曲で義経は所謂主役なのになんだかといつも思っていたが、さすがに上方の訳者さん、義経の心情が大詰めまでよく伝わってきた。今回の収穫。

中車も仁にあった役で卿の君を演じる團子との親子共演、心情の分かる芝居だった。やっぱりこういう役が上手くなってる。

團子は大詰めで赤塗りの亀井六郎、ここでは女方の卿の君とふり幅の大きな役をしっかり勤めていた。この人も声とセリフがいい。

ここで休憩。

一階へ降りて、記念撮影

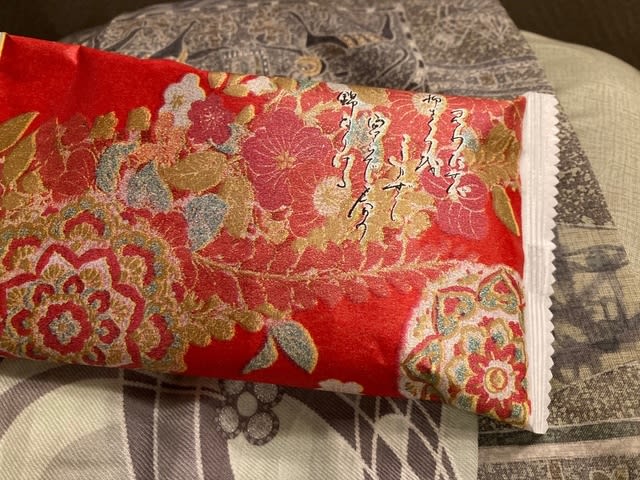

エレベータガールの人に撮ってもらった。この日はバレンタインに寄せたコーデ。

朱の紬に自作の羽織リメイクの名古屋帯。一度練習したので、お太鼓やたれの柄も上手く出た。

しっかり締めてみると、長さといい、柔らかさといい締めやすい帯だ。

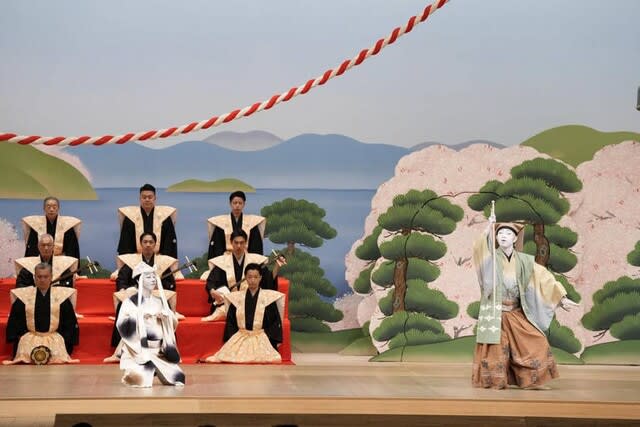

二幕目 道行初音旅

いよいよ中村虎之介の忠信である。静はここから壱太郎。この人の女方のプロ―ポーションが抜群にいい。大きすぎず、柳腰。

憂いにある表情でいつも竹久夢二の描く女の人のような感じがする。指先の動きが美しい。

私としては代役と言えど、はまり役だと思う、忠信の虎之介。従弟共演である。

虎之介の明快な口跡、きびきびした動き、ピッタリである。でも愛之助でも観たかったな。

記者会見の時の二人。虎之介のお光と壱太郎のお染、その反対とか野崎村観てみたい。

遠見の藤太は鴈治郎。贅沢な配役である。

ここで晩御飯。この日もお弁当。写真撮り忘れました。むかごご飯のおにぎり(おかかと梅)ワカメ入り卵焼き。ウインナー、じゃこ天。セロリ、アスパラの酢の物。高菜の炒め物。トマト。

大詰

川蓮法眼館の場

ここで獅童が佐藤忠信になって出て来るところは良かった。時代物の武将の感が漂っていた。ここでアクシデント。

階段から狐になって出て来て座敷に上がるところで階段に袴が引っかかって上がれない。すかさず、黒子が出てきた階段をトントンとたたく、やっと階段が緩んで袴が取れた。

狐になってからの獅童は熱演だったが、私にはどうもオオカミのガブに見えてしょうがないのである。ごめん獅童。

身体が大きすぎるのである。軽快な感じが薄い。あくまでもこの物語はこの時代の狐の妖気を感じさせなければならないのにそれがない。「あらしのよるに」になっていしまうのだ。その点、道行の時の虎之介はこの世の物とは思えない妖気があった。

あくまでもこの物語、義経、頼朝の兄弟争いのスピンオフの物語なのだが、、、。でもいい物語だなと改めて思った。

奥庭の場面を始めて観たような気がする。

ここで、また人間の佐藤忠信に戻った獅童には安定感がある。

最後まで扇雀が義経という人物を演じきった感もある。

それにしても團子もよく頑張りました。(もう上から目線許してね。半世紀近く見続けたから)

これから楽しみです。

最後の立ち回りでまた、アクシデント、花道から投げたなぎなたが客席に落ちた。係員の人がすぐに拾いに行っていたが、本来どんな演出だったのか、、、。

この日は客席全体男性の観客が多く、関係者らしき人も多かったような気がした。大向こうも「いや~」と鳥が絞められた感じの渋い(変なたとえで申し訳ない)掛け声も多かった。

終演後の金流ラーメンの龍と満月

開演4時15分。早めに松竹座へ。

なんばウォークを歩いて時にウィッグや髪飾りを売っているお店に着物姿の人が、ふと見ると着物ブロガーのおかんさんだった。

さすがの着こなし。長羽織だったから、寒くないのかなと思いながら。

開場3分前に前へ。

よーく見るとこのファサード中々のデザイン。(今更?)

この日のお席は

1階ど真ん中。前のお席の方は幸い、座高の低い方だったので遮る物がない。舞台全体、花道も見え、しかも役者さんの顏も表情も十分見える。神席。あんまりこんなど真ん中に座ったことが無かったので、目から鱗。

しかも隣の席はずっと空いていて、途中から荷物置きに使わせてもらった。

この日はテレビカメラが3台入り、撮影の日みたいだ。役者も張り切っていたように感じた?

序幕

写真は全て、Webよりお借りしました。

この場の弁慶を獅童、藤原朝方を亀鶴が演じるはずだったが、愛之助の休場に伴い、弁慶を亀鶴、朝方を市川青虎が演じていた。

最初、弁慶が鴈治郎かなと思ったくらいに亀鶴さんのイメージが変わっていた。所謂骨太になっていた。もっと細面のイメージがある。出回っている写真はやはりそうだが。セリフが明快でエロキューションがいい。はまり役だ。

扇雀の義経。この戯曲で義経は所謂主役なのになんだかといつも思っていたが、さすがに上方の訳者さん、義経の心情が大詰めまでよく伝わってきた。今回の収穫。

中車も仁にあった役で卿の君を演じる團子との親子共演、心情の分かる芝居だった。やっぱりこういう役が上手くなってる。

團子は大詰めで赤塗りの亀井六郎、ここでは女方の卿の君とふり幅の大きな役をしっかり勤めていた。この人も声とセリフがいい。

ここで休憩。

一階へ降りて、記念撮影

エレベータガールの人に撮ってもらった。この日はバレンタインに寄せたコーデ。

朱の紬に自作の羽織リメイクの名古屋帯。一度練習したので、お太鼓やたれの柄も上手く出た。

しっかり締めてみると、長さといい、柔らかさといい締めやすい帯だ。

二幕目 道行初音旅

いよいよ中村虎之介の忠信である。静はここから壱太郎。この人の女方のプロ―ポーションが抜群にいい。大きすぎず、柳腰。

憂いにある表情でいつも竹久夢二の描く女の人のような感じがする。指先の動きが美しい。

私としては代役と言えど、はまり役だと思う、忠信の虎之介。従弟共演である。

虎之介の明快な口跡、きびきびした動き、ピッタリである。でも愛之助でも観たかったな。

記者会見の時の二人。虎之介のお光と壱太郎のお染、その反対とか野崎村観てみたい。

遠見の藤太は鴈治郎。贅沢な配役である。

ここで晩御飯。この日もお弁当。写真撮り忘れました。むかごご飯のおにぎり(おかかと梅)ワカメ入り卵焼き。ウインナー、じゃこ天。セロリ、アスパラの酢の物。高菜の炒め物。トマト。

大詰

川蓮法眼館の場

ここで獅童が佐藤忠信になって出て来るところは良かった。時代物の武将の感が漂っていた。ここでアクシデント。

階段から狐になって出て来て座敷に上がるところで階段に袴が引っかかって上がれない。すかさず、黒子が出てきた階段をトントンとたたく、やっと階段が緩んで袴が取れた。

狐になってからの獅童は熱演だったが、私にはどうもオオカミのガブに見えてしょうがないのである。ごめん獅童。

身体が大きすぎるのである。軽快な感じが薄い。あくまでもこの物語はこの時代の狐の妖気を感じさせなければならないのにそれがない。「あらしのよるに」になっていしまうのだ。その点、道行の時の虎之介はこの世の物とは思えない妖気があった。

あくまでもこの物語、義経、頼朝の兄弟争いのスピンオフの物語なのだが、、、。でもいい物語だなと改めて思った。

奥庭の場面を始めて観たような気がする。

ここで、また人間の佐藤忠信に戻った獅童には安定感がある。

最後まで扇雀が義経という人物を演じきった感もある。

それにしても團子もよく頑張りました。(もう上から目線許してね。半世紀近く見続けたから)

これから楽しみです。

最後の立ち回りでまた、アクシデント、花道から投げたなぎなたが客席に落ちた。係員の人がすぐに拾いに行っていたが、本来どんな演出だったのか、、、。

この日は客席全体男性の観客が多く、関係者らしき人も多かったような気がした。大向こうも「いや~」と鳥が絞められた感じの渋い(変なたとえで申し訳ない)掛け声も多かった。

終演後の金流ラーメンの龍と満月