茶道のお稽古に行き初めて早、8か月。

入門もして正式なお稽古にはいりつつある。

お道具も基本的な物は揃えた。

独身の頃、友達に誘われて、実家の近所の長屋で教えてはる茶道教室へ通っていたことがある。

〇千家であった。流れるようにお免除もいただき、初釜や炉開きや一応の事はやった記憶がある。

3年くらい通ったかな。

そのまま時が流れて、着物を日常的に着るようになり、茶道も再開したなと思っていたが、〇〇千家はどうも気が引けた。

ちょうど知り合いが講師を務めてはる教室が見つかったので、申し込んだ。

カルチャーセンターの一講座だったので良かった。月に一度のお稽古。その代わり、3時間余り、10分の休憩を挟んで45分4単位。

最初は割り稽古、袱紗のさばき方とか、お棗の拭き方とかだが、その間にお茶室の入り方など、通し稽古もある。

「本日のお稽古」という紙も渡され、段階的に学べる合理的なシステム。

ただ、見ている時間というのがほとんどない。

だいたい、10人程度の人数のお稽古で、ほぼマンツーマンに近い形で師範の方にお稽古を付けていただけるのですごく集中してあっと言う間に時間は過ぎる。同じ時期に私を含めて4人の入門者がいたのでお仲間もいて安心だし、師範の方も皆さんお優しいのですごく楽しい。

12月のお稽古が11月の末に入って、今回で今年のお稽古終い。

甘い物が嫌いで特にあんこが苦手な私が逆に楽しみしている生菓子。

この日は奥山という名前で、皮に鹿の模様が押してあった。中は本当に上品な甘さのこしあん。

これが絶妙な美味しさなのである。

干菓子が銀杏の葉の味噌を挟んだ薄せんべい。銀杏の実の形の落雁。

私は落雁を上に置いたが後で出て来る時に銀杏の実が下に置いてあって、初めて丸い落雁が銀杏の実を表しているのが解った。

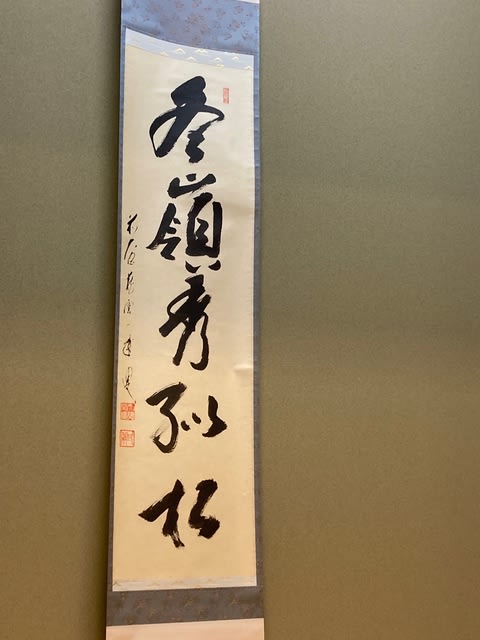

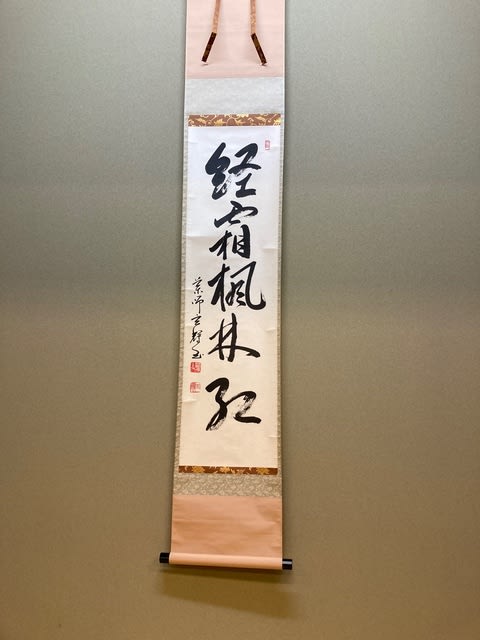

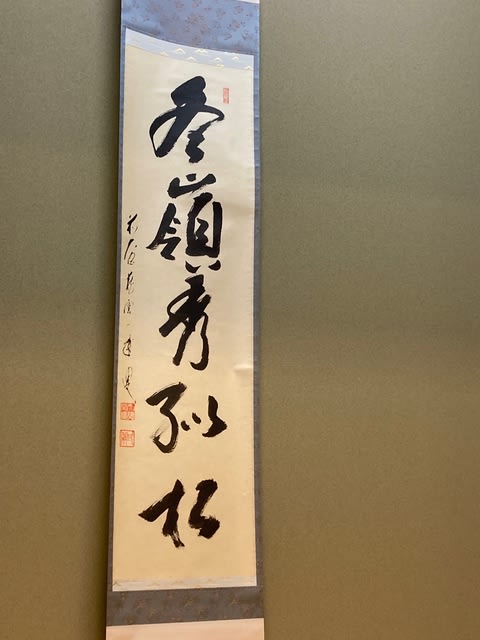

お軸は

冬嶺秀孤松 「冬嶺、弧松を秀づ」と読み下すようだ。ネットで調べると冬は、嶺に独り立つ松の姿が際立つと言う意味。

陶淵明の言葉

香合は

梅の文様が意匠化されているそうだ。

お花は

いつも説明してくださるのだが、見事に名前も忘れる。

最初にお軸やお道具、お花の説明がある。

私のお稽古日のルーティーンは前日に着る着物と帯を揃えて、午前中に夕飯を仕込む。

早目のお昼を食べて、着付けて、1時間くらいは、お稽古の復習と予習をする。

仕事は完全退職をしているので、毎月休まず参加しているので、最初はかなりもたついたが半年経つと確実に所作が身に着いてくる。

私が学んでいる流派は武士の茶道なので、そういう理論で所作が成り立っている。少しその感覚が解りかけたかな?

当然、動きが流れるように綺麗であること、お客様を大事にすることはどの流派でも同じであるが。

最後のお稽古の週に納戸から結婚の時に買った茶道道具一式が出てきた。

これは使えるとリビングの棚に置いて、上に唯一作った4畳半の和室で出入りから通し稽古をした。

なんだか充実してきた茶道である。

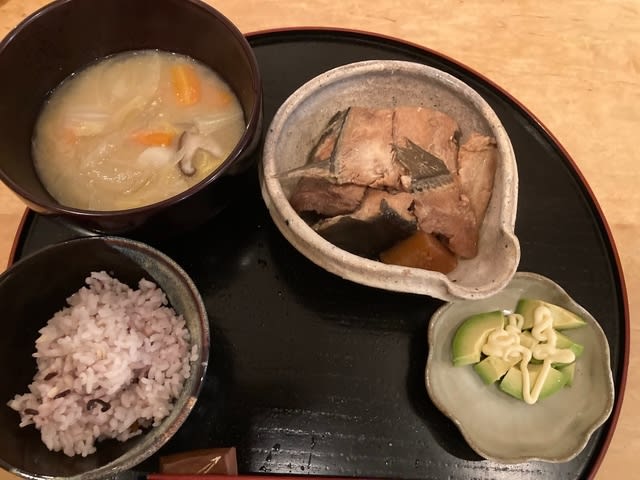

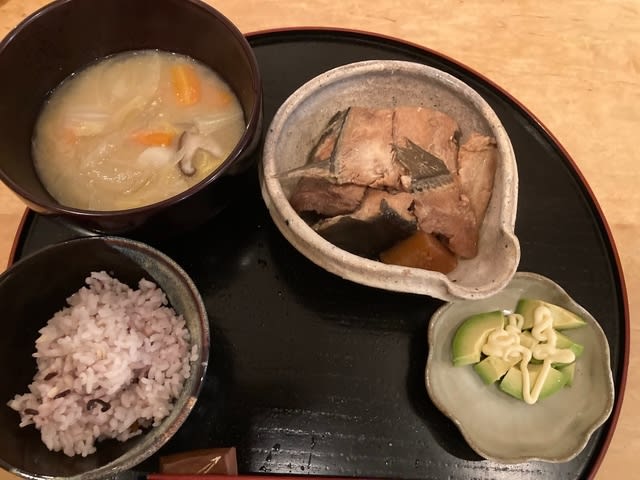

この日の晩御飯は朝から仕込んだブリアラ大根。色々野菜のお味噌汁。アボガド。

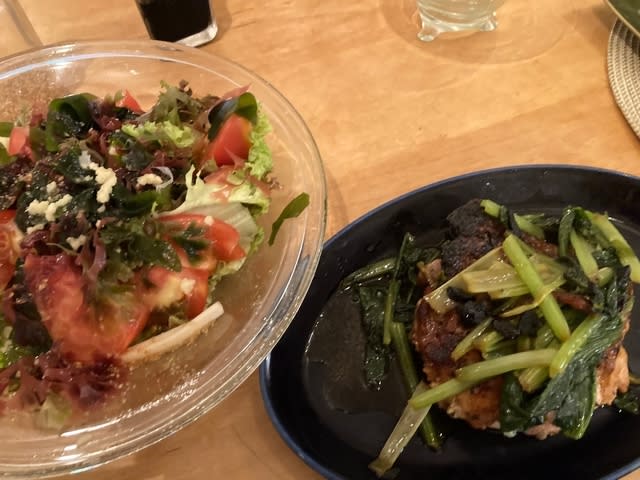

昨日の晩御飯は牡蠣の値が久しぶりに下がったので大原千鶴レシピの牡蠣の卵焼き。ちくわ、サニーレタス。白菜の浅漬け、蛸。

しいたけ、里芋、豆腐のお味噌汁。大根の煮つけ。貰い物の柿安の牛肉の佃煮。