きっかけはテレビで観たアーカイブ番組だった。

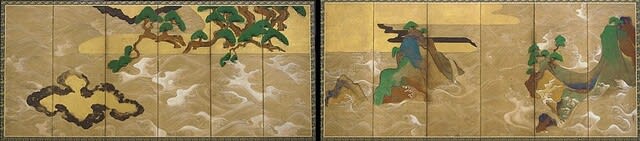

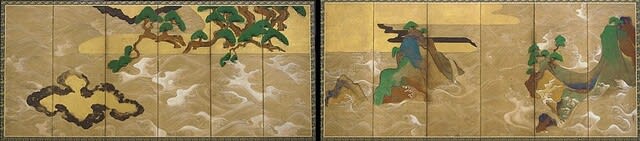

俵屋宗達の「松島図屏風」の複製をもとあったお寺に置いて眺めてみるという番組。

実は私は芭蕉が「松島や ああ松島や 松島や」の句を詠んだと思っていたので、そんな言葉も出ないほど美しいと言わしめた

その松島を訪れたことがない。

実際の芭蕉の句は「島々や千々にくだきて夏の海」という句だそうだ。

学生時代に東北地方を訪れて、中尊寺金色堂などは観たのだが、宮城にはまだ足を踏み入れていない。

是非その景観をじっくり眺めてみたと思い、この夏に旦那の希望の山形の山寺と共に旅行を計画した。

そして観たこの番組の中の宗達の「松島図屏風」に度肝を抜かれた。

写真はWebからお借りしました。

いやー江戸時代初期にこのモダンなデザイン、構図、色。さすが宗達やなと感心した。

この宗達の作品はアメリカのフーリア美術館にあり、門外不出というではないか。

ということは現地に行かないと本物を観ることはかなわない。

その代わり、無料という。

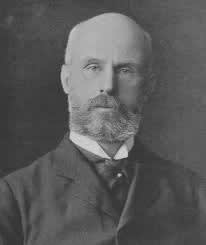

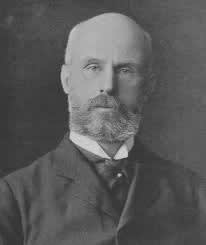

フーリア美術館。調べてみると明治時代に夫婦で日本の美術品を積極的に蒐集したアメリカの鉄道王だったそうだ。

琳派の作品を中心に貴重な日本美術の作品を多数集めた物で美術館を作ったのだ。

俵屋宗達の「松島図屏風」を参考にして描いた尾形光琳「松島図屏風」はボストン美術館にある。

写真はWebからお借りしました。

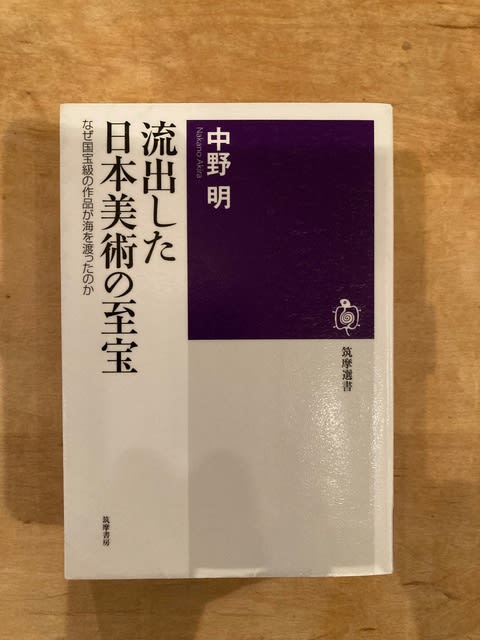

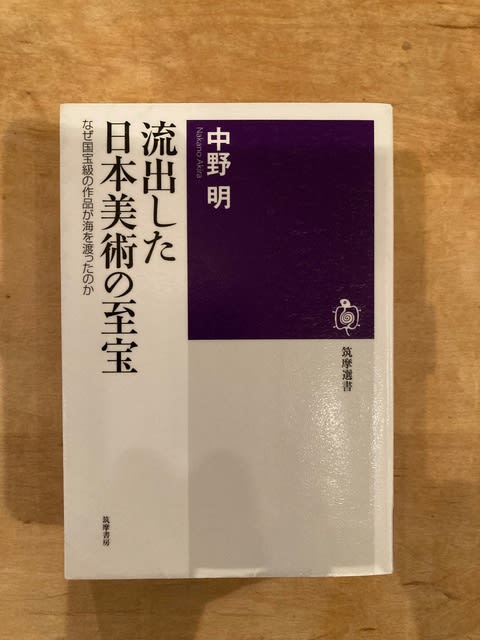

旦那が明治時代初期にどのように日本美術の作品が海外に放出していいったかを詳しく書いた本を図書館で借りてくれた。

最初モースから始まり、

フェノロサ

ビゲロー

フーリア夫妻、キヨッソーネ

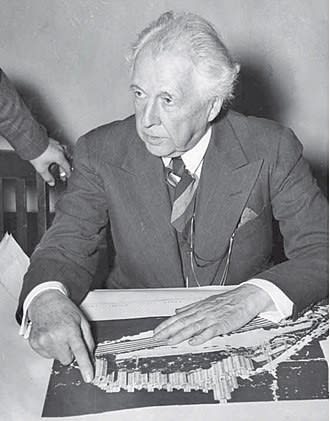

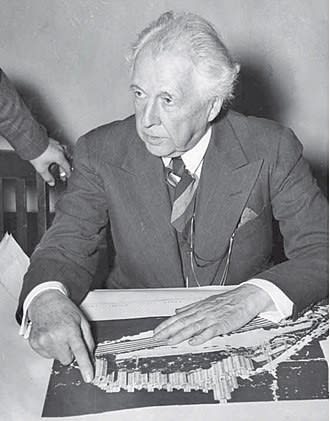

フランク・ロイド・ライト

松方幸次郎、最近亡くなったジョー・プライスまで。

明治時代、黒船が訪れる前後から廃仏毀釈などでお寺に埋もれた仏像、仏教絵画、廃藩置県のよる大名が所持していたお宝の平安時代の絵巻物、水墨画、おびただしい数の刀剣、工芸品、焼き物、江戸時代の異端とされていた蕭白、若冲、浮世絵の数々、琳派、平面に限らず主にアメリカに流出した。

今や日本美術品の宝庫となるビゲローコレクションを含むボストン美術館、フーリア美術館、そして松方コレクションが元になる国立西洋美術館。

今だ明治時代に文化も価値もめちゃくちゃになった時代に日本の美術を学び、文献よりも実物を観て自らの審美眼を養い、自分の美の価値観を持った人達だったということだ。

本当に余談だが、フェノロサは妻を離縁して日本に縁のあるアメリカ南部出身のメアリーを妻に迎えている。

岡倉天心もパトロンの身重の奥さんと関係したり、従妹と関係ができたりと好き放題である。

建築家として有名なフランク・ロイド・ライトは熱心な浮世絵蒐集家である。彼も糟糠の妻がありながら施主の妻と不倫関係にあり、そのまま内縁の妻とし、二家族の面倒をみたようだ。

美を追求する者は自分の意思に忠実なんだなーとも思った。

文中に梅棹忠夫が書いた文章が引用されていた。

「ほんとうの文化は、どこかほかのところでつくられるものであって、自分のところのは、なんとなくおとっているという意識」

「おそらくこれは、はじめから自分自身を中心にして一つの文明を展開することのできた民族と、その一大文明の辺境諸民族の一つとしてスタートした民族とのちがいであろうとおもう」

そして中野明は

「諸外国の誰かからお墨付きをもらわないと不安でしょうがない、というわけだ。」

「具眼の外国人」が承認した美術が日本で注目されることが現代も続いている。

自分が美しいと思うことが改めて大事だと思った。

この記事を書き終わった段階で「松島図屏風」に描かれている風景は実は松島を描いてないと旦那がいうではないか。

調べてみると昔は「荒磯屏風」と呼ばれ、大阪の住吉の海岸を描いた物だということだ。なーんだ、灯台下暗し。

まーいいかー。

俵屋宗達の「松島図屏風」の複製をもとあったお寺に置いて眺めてみるという番組。

実は私は芭蕉が「松島や ああ松島や 松島や」の句を詠んだと思っていたので、そんな言葉も出ないほど美しいと言わしめた

その松島を訪れたことがない。

実際の芭蕉の句は「島々や千々にくだきて夏の海」という句だそうだ。

学生時代に東北地方を訪れて、中尊寺金色堂などは観たのだが、宮城にはまだ足を踏み入れていない。

是非その景観をじっくり眺めてみたと思い、この夏に旦那の希望の山形の山寺と共に旅行を計画した。

そして観たこの番組の中の宗達の「松島図屏風」に度肝を抜かれた。

写真はWebからお借りしました。

いやー江戸時代初期にこのモダンなデザイン、構図、色。さすが宗達やなと感心した。

この宗達の作品はアメリカのフーリア美術館にあり、門外不出というではないか。

ということは現地に行かないと本物を観ることはかなわない。

その代わり、無料という。

フーリア美術館。調べてみると明治時代に夫婦で日本の美術品を積極的に蒐集したアメリカの鉄道王だったそうだ。

琳派の作品を中心に貴重な日本美術の作品を多数集めた物で美術館を作ったのだ。

俵屋宗達の「松島図屏風」を参考にして描いた尾形光琳「松島図屏風」はボストン美術館にある。

写真はWebからお借りしました。

旦那が明治時代初期にどのように日本美術の作品が海外に放出していいったかを詳しく書いた本を図書館で借りてくれた。

最初モースから始まり、

フェノロサ

ビゲロー

フーリア夫妻、キヨッソーネ

フランク・ロイド・ライト

松方幸次郎、最近亡くなったジョー・プライスまで。

明治時代、黒船が訪れる前後から廃仏毀釈などでお寺に埋もれた仏像、仏教絵画、廃藩置県のよる大名が所持していたお宝の平安時代の絵巻物、水墨画、おびただしい数の刀剣、工芸品、焼き物、江戸時代の異端とされていた蕭白、若冲、浮世絵の数々、琳派、平面に限らず主にアメリカに流出した。

今や日本美術品の宝庫となるビゲローコレクションを含むボストン美術館、フーリア美術館、そして松方コレクションが元になる国立西洋美術館。

今だ明治時代に文化も価値もめちゃくちゃになった時代に日本の美術を学び、文献よりも実物を観て自らの審美眼を養い、自分の美の価値観を持った人達だったということだ。

本当に余談だが、フェノロサは妻を離縁して日本に縁のあるアメリカ南部出身のメアリーを妻に迎えている。

岡倉天心もパトロンの身重の奥さんと関係したり、従妹と関係ができたりと好き放題である。

建築家として有名なフランク・ロイド・ライトは熱心な浮世絵蒐集家である。彼も糟糠の妻がありながら施主の妻と不倫関係にあり、そのまま内縁の妻とし、二家族の面倒をみたようだ。

美を追求する者は自分の意思に忠実なんだなーとも思った。

文中に梅棹忠夫が書いた文章が引用されていた。

「ほんとうの文化は、どこかほかのところでつくられるものであって、自分のところのは、なんとなくおとっているという意識」

「おそらくこれは、はじめから自分自身を中心にして一つの文明を展開することのできた民族と、その一大文明の辺境諸民族の一つとしてスタートした民族とのちがいであろうとおもう」

そして中野明は

「諸外国の誰かからお墨付きをもらわないと不安でしょうがない、というわけだ。」

「具眼の外国人」が承認した美術が日本で注目されることが現代も続いている。

自分が美しいと思うことが改めて大事だと思った。

この記事を書き終わった段階で「松島図屏風」に描かれている風景は実は松島を描いてないと旦那がいうではないか。

調べてみると昔は「荒磯屏風」と呼ばれ、大阪の住吉の海岸を描いた物だということだ。なーんだ、灯台下暗し。

まーいいかー。