道の駅「庄川」の朝。

今日は晴天で観光日和になった。

まずは瑞泉寺見学。

正体不明のおじさんが現れて、観光ガイドをしてくれた。

「見どころは山門と、その右にある台門のふたつです」

「参拝したければ門の中へ進んで拝観料を払っても構いませんが、見どころはありません」

詳しい説明が面白く、実に親切な人だった。

見どころの一番はこの山門。

200年以上前の建造で、見上げると彫り物がすごい。

見どころの2番はこの台門。

これも古くて彫り物が見事である。

塀の黄色は御所にしか使用が許されなかった色だという。

寺に背を向けて、門前通りを駐車場に向かう。

なぜか観光客は少ない。

きれいな商家があったので覗いてみた。

京都の町家と同様な間口税があったようで、奥に細長い建物である。

またまた親切なご主人(?)が現れ、屋内全部をくまなく案内してくれた。

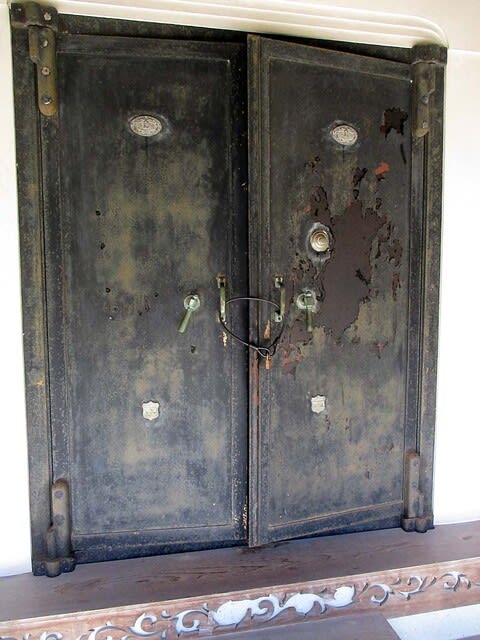

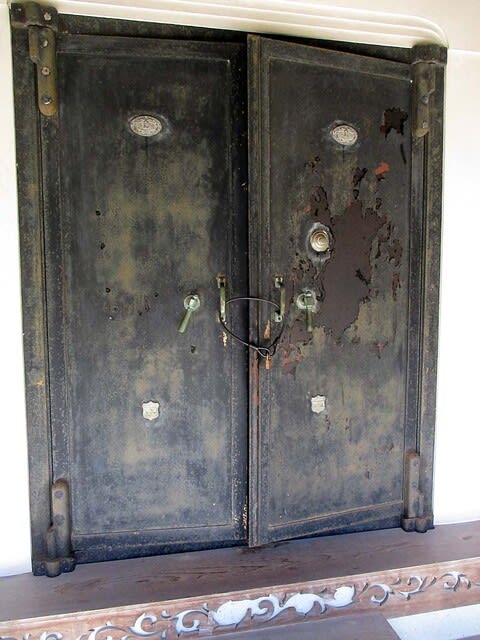

特に面白かったのが、一番奥にある土蔵の扉。

大型金庫と同じ構造の金属扉で、

ダイヤル錠まで付いている。

この扉を開くと、今は取り外しているが、次にこの木製扉が付いていた。

木製扉の腰板は欅の一枚板で、綺麗な飾り金具に鍵穴が隠されている。

土蔵の床下にはなぜか大きな玉石が敷かれていて、その下は湿気を防ぐための分厚い漆喰になっているという。

今でいえばベタ基礎である。

土蔵は火災から財産を守るための建物だが、この土蔵は火災だけでなく湿気対策も施している。

どんな貴重品を収蔵したのだろうか。

午後はporco23さんに教わった中島閘門の見学と体験。

富岩運河の観光船に乗って、

富岩運河を遊覧し、船に乗ったまま閘門の昇降体験をした。

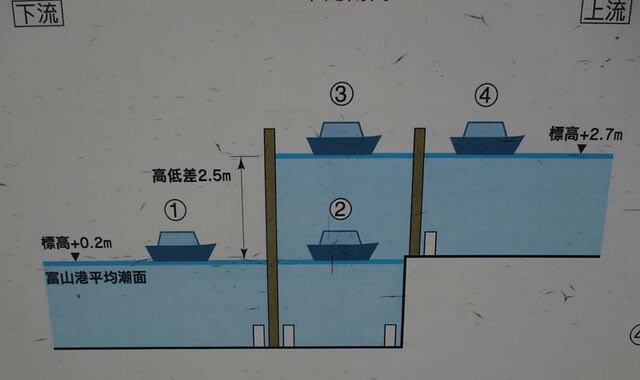

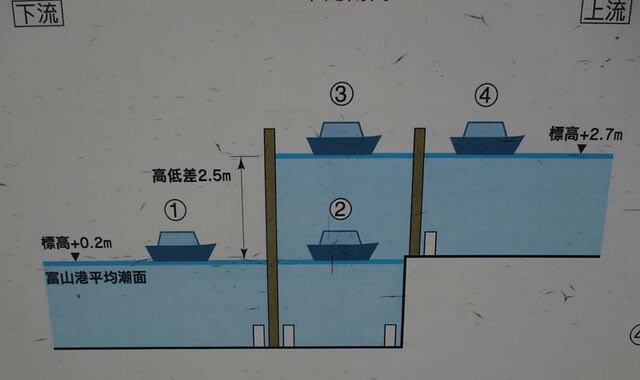

これは、ボクらが乗った船ではないが、閘門の構造が分かりやすい写真。

写真の手前が運河で奥側が海になっている。

閘門内は、手前の水門を開けば運河と同じ水位になり、奥側だけを開けば海の水面の高さになる。

観光を終えると、近くの温泉に浸かってから、道の駅の駐車場に入った。

今日は晴天で観光日和になった。

まずは瑞泉寺見学。

正体不明のおじさんが現れて、観光ガイドをしてくれた。

「見どころは山門と、その右にある台門のふたつです」

「参拝したければ門の中へ進んで拝観料を払っても構いませんが、見どころはありません」

詳しい説明が面白く、実に親切な人だった。

見どころの一番はこの山門。

200年以上前の建造で、見上げると彫り物がすごい。

見どころの2番はこの台門。

これも古くて彫り物が見事である。

塀の黄色は御所にしか使用が許されなかった色だという。

寺に背を向けて、門前通りを駐車場に向かう。

なぜか観光客は少ない。

きれいな商家があったので覗いてみた。

京都の町家と同様な間口税があったようで、奥に細長い建物である。

またまた親切なご主人(?)が現れ、屋内全部をくまなく案内してくれた。

特に面白かったのが、一番奥にある土蔵の扉。

大型金庫と同じ構造の金属扉で、

ダイヤル錠まで付いている。

この扉を開くと、今は取り外しているが、次にこの木製扉が付いていた。

木製扉の腰板は欅の一枚板で、綺麗な飾り金具に鍵穴が隠されている。

土蔵の床下にはなぜか大きな玉石が敷かれていて、その下は湿気を防ぐための分厚い漆喰になっているという。

今でいえばベタ基礎である。

土蔵は火災から財産を守るための建物だが、この土蔵は火災だけでなく湿気対策も施している。

どんな貴重品を収蔵したのだろうか。

午後はporco23さんに教わった中島閘門の見学と体験。

富岩運河の観光船に乗って、

富岩運河を遊覧し、船に乗ったまま閘門の昇降体験をした。

これは、ボクらが乗った船ではないが、閘門の構造が分かりやすい写真。

写真の手前が運河で奥側が海になっている。

閘門内は、手前の水門を開けば運河と同じ水位になり、奥側だけを開けば海の水面の高さになる。

観光を終えると、近くの温泉に浸かってから、道の駅の駐車場に入った。