友人も少ない孤独な文学青年だったモリッシーとギターを愛するジョニー・マーとの出会い。

それは運命的な出会いだった。

孤独な蒼い顔をした文学青年の描く詞に、マーがメロディーを載せた瞬間に「ザ・スミス」というユニットはスタートした。

それは、楽器を全く出来ないモリッシーの天にも昇るような出会いであり、自分の中に内包された精神を外に向かってドライヴさせることが出来る唯一無二の「友」との出会いだった。

そして、このモリッシー&ジョニー・マーの突撃が始まった。

***

そんな勢いのある中の1曲が、このシングル「Heaven Knows I'm Miserable Now(=僕が今悲惨なのは神様だけが知っている)」である。

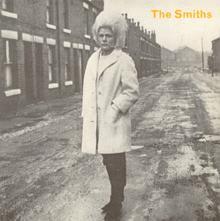

【シングル・ジャケット】

「なんでこんなくだらない連中の為に、この僕の貴重な時間(人生)をささげなきゃいけないんだ!」と繰り返されるモリッシーの詞と、つややかで伸びのある輝きあるマーのギター。

イギリス社会の労働者階級の代弁者だったモリッシーは、その労働者の嘆きを詞に載せて、マーがくれたメロディーに載せて歌う。

多くの労働者階級の人々に支持されてチャートを昇った輝かしい名曲を、僕は未だに愛している。

スミスの闘いは続き、マーの支援を受けながら、モリッシーの描く詞も加速度を増して攻撃的になって行ったが、この後、2人の間に亀裂が走る。

というよりも、マーの方がスミスから離れて、もっと広い他のミュージシャンとの交流の方に行ってしまう。

自分をドライヴさせてくれる、唯一無二の「友」が去っていく悲しみをモリッシーは抱きながら、マー抜きでも活動を続けようとしたが、もはや絶頂期のスミスには戻れず、スミスは解散する事になる。

***

マー抜きで完成させた最後の1987年オリジナル・アルバム「Strangeways Here We Come」には、「Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me」という曲が収められている。

「昨日の夜、誰かが僕を愛してくれた夢を見たんだ。」というこの曲。

ハネのもげたかたちんばの自分に、唯一ハネを付けて空に飛ばしてくれたジョニー・マーという、偉大な「友」の存在。

自分の下に二度と戻ってくれることは無いという中、それでも、マーがまた自分も下に戻って、自分を愛してくれるという夢を抱かざるを得ないモリッシーの嘆きが、この重い曲に語られている。

それは運命的な出会いだった。

孤独な蒼い顔をした文学青年の描く詞に、マーがメロディーを載せた瞬間に「ザ・スミス」というユニットはスタートした。

それは、楽器を全く出来ないモリッシーの天にも昇るような出会いであり、自分の中に内包された精神を外に向かってドライヴさせることが出来る唯一無二の「友」との出会いだった。

そして、このモリッシー&ジョニー・マーの突撃が始まった。

***

そんな勢いのある中の1曲が、このシングル「Heaven Knows I'm Miserable Now(=僕が今悲惨なのは神様だけが知っている)」である。

【シングル・ジャケット】

「なんでこんなくだらない連中の為に、この僕の貴重な時間(人生)をささげなきゃいけないんだ!」と繰り返されるモリッシーの詞と、つややかで伸びのある輝きあるマーのギター。

イギリス社会の労働者階級の代弁者だったモリッシーは、その労働者の嘆きを詞に載せて、マーがくれたメロディーに載せて歌う。

多くの労働者階級の人々に支持されてチャートを昇った輝かしい名曲を、僕は未だに愛している。

スミスの闘いは続き、マーの支援を受けながら、モリッシーの描く詞も加速度を増して攻撃的になって行ったが、この後、2人の間に亀裂が走る。

というよりも、マーの方がスミスから離れて、もっと広い他のミュージシャンとの交流の方に行ってしまう。

自分をドライヴさせてくれる、唯一無二の「友」が去っていく悲しみをモリッシーは抱きながら、マー抜きでも活動を続けようとしたが、もはや絶頂期のスミスには戻れず、スミスは解散する事になる。

***

マー抜きで完成させた最後の1987年オリジナル・アルバム「Strangeways Here We Come」には、「Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me」という曲が収められている。

「昨日の夜、誰かが僕を愛してくれた夢を見たんだ。」というこの曲。

ハネのもげたかたちんばの自分に、唯一ハネを付けて空に飛ばしてくれたジョニー・マーという、偉大な「友」の存在。

自分の下に二度と戻ってくれることは無いという中、それでも、マーがまた自分も下に戻って、自分を愛してくれるという夢を抱かざるを得ないモリッシーの嘆きが、この重い曲に語られている。