久々にCDプレーヤーの話題です。

先日、REVOX B226を押入れから引っ張り出して聴いたところ、その音の良さを再認識しました。

現代のCDプレーヤーやPCオーディオとは違い、デジタル臭さを感じさせません。これなら長時間でも音楽に浸ることができます。

これは、このCDプレーヤーのフィリップス製スイング・アームとマルチビットDAC TDA1541に依るものだと思います。

そこで、今まで使っていた愛用のCDプレーヤーももう少し改善の余地が残っているのではないかと思い、以前から改善ネタとして持っていたRF波形の改善、RFジッターの低減について、レーザーピックアップ周りを攻めて見ることにしました。

オシロも購入した事ですし、やっと弄ることができます。

ポイントは、RFアイパターンの窓を出来るだけ大きくすること。

そのためには、出力を大きく取ることと、ノイズ、ジッターを無くす事になる。

そこで、今回実施した対策は以下です。

①RF出力の調整

出来るだけ大きくしました。

あまり大きくすると、トラッキングエラーが出るので、その手前までピックアップの半固定を回して調整しました。

2Vp-pまで取り出せる様になりました。

②タンタルコンデンサの追加

レーザー・ピックアップ系(サーボ含む)の4箇所の電解コンデンサ47uF/25Vに、

高周波特性の良いタンタルコン3.3uF/35Vを並列に追加しました。

ピックアップ周りの制御はよく解りませんので、兎に角、元々ついていた電解コンにパラってみました。

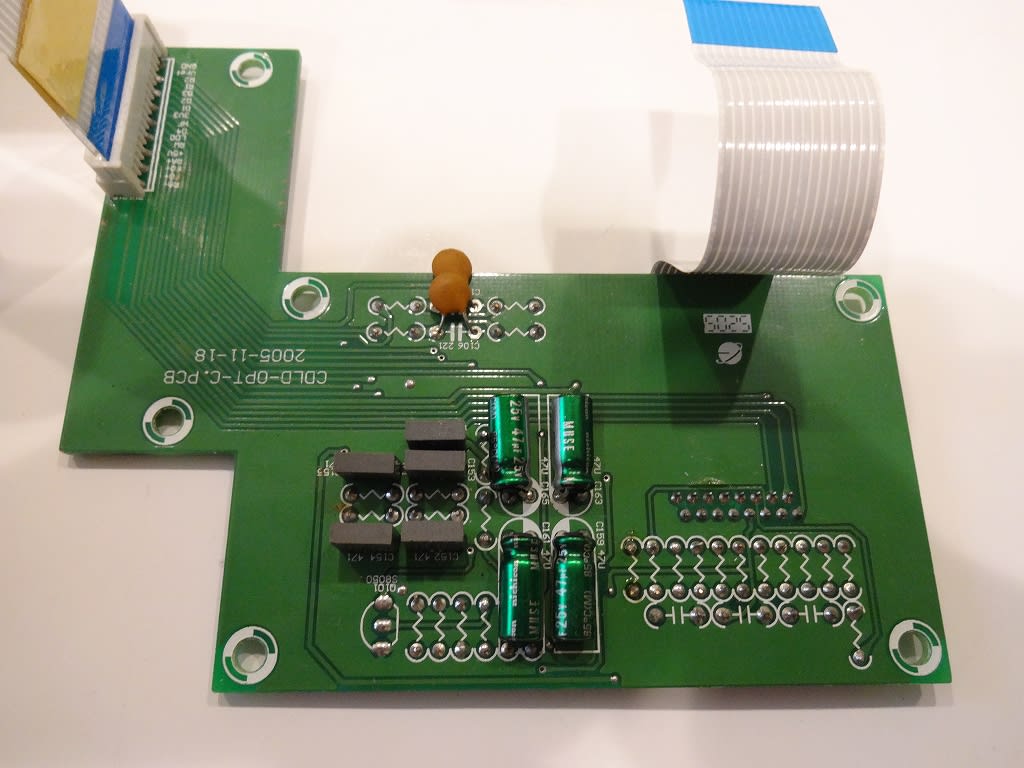

下の写真はメカを降ろしたところ。

メカ部分ですね。スピンドルモーターの下にあるのがレーザー・ピックアップです。(1度交換しています)

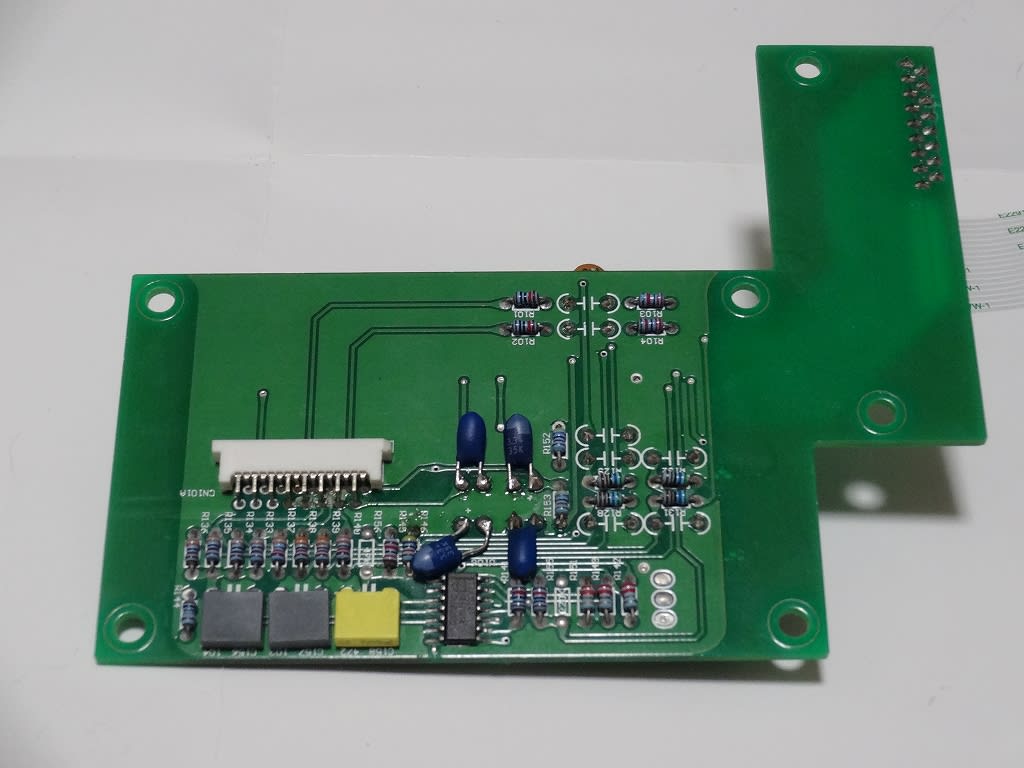

ピックアップの制御回路と思われる基板です。

ニチコンのMUSEが付いています。この裏側にタンタルを並列に追加しました。高さの関係で3.3uFが精一杯です。

タンタルですので、ディレーティングを充分に考えて、35V品を使いました。実印加電圧は、3.3V~5Vくらい。

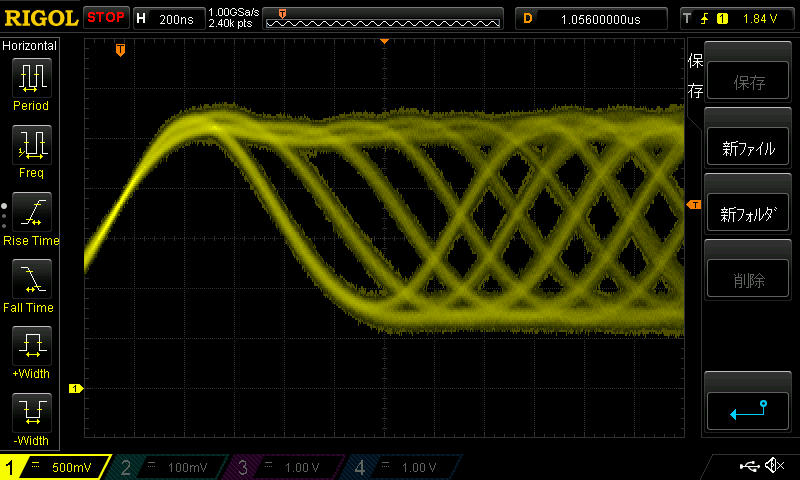

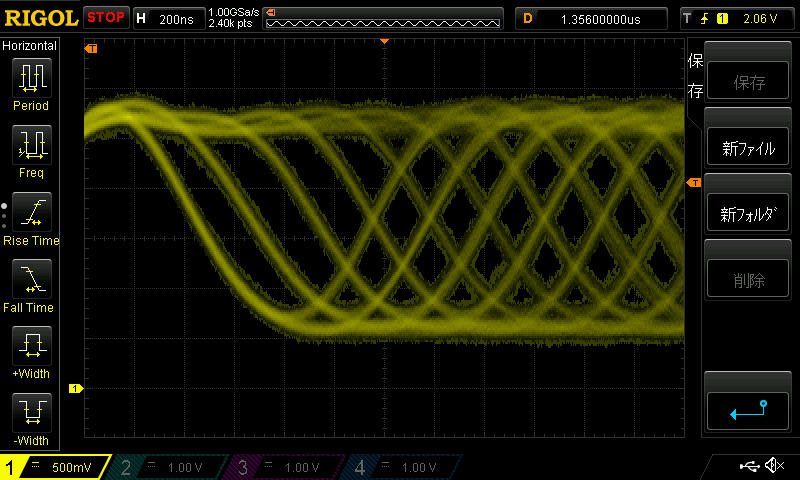

対策前と対策後のRF波形がこちらです。

この波形はオシロの残像時間を200msに設定して測定しました。

RF出力レベルは調整済みです。

<タンタル追加前>

<タンタル追加後>

僅かですが、ジッター(ノイズ)が減って、窓が少し大きくなっているのがわかると思います。

この状態で実際に音を聴いてみると、確かに、今まであまり気に止まらなかった小さな音や表現がはっきりと聴こえるようなり、音の広がり、空気感も増しました。ボーカルの僅かな揺らぎ(ビブラート?)も感じます。 同時に、音が滑らかになって、デジタル臭さが少し減った様な気がします。長時間でも聴いて居られそうです。

恐らく、デジタル部分を改善していくと、アナログに近づいていくと言う事なのでしょう。

さっそく、REVOX B226と比較してみると、、、、、。 結果は残念。。。

B226には勝てません。しかしながら、かなり近づいては来ました。

PS.

このCDプレーヤーは2ヶ月程前に、出力部分の抵抗を換装しています。

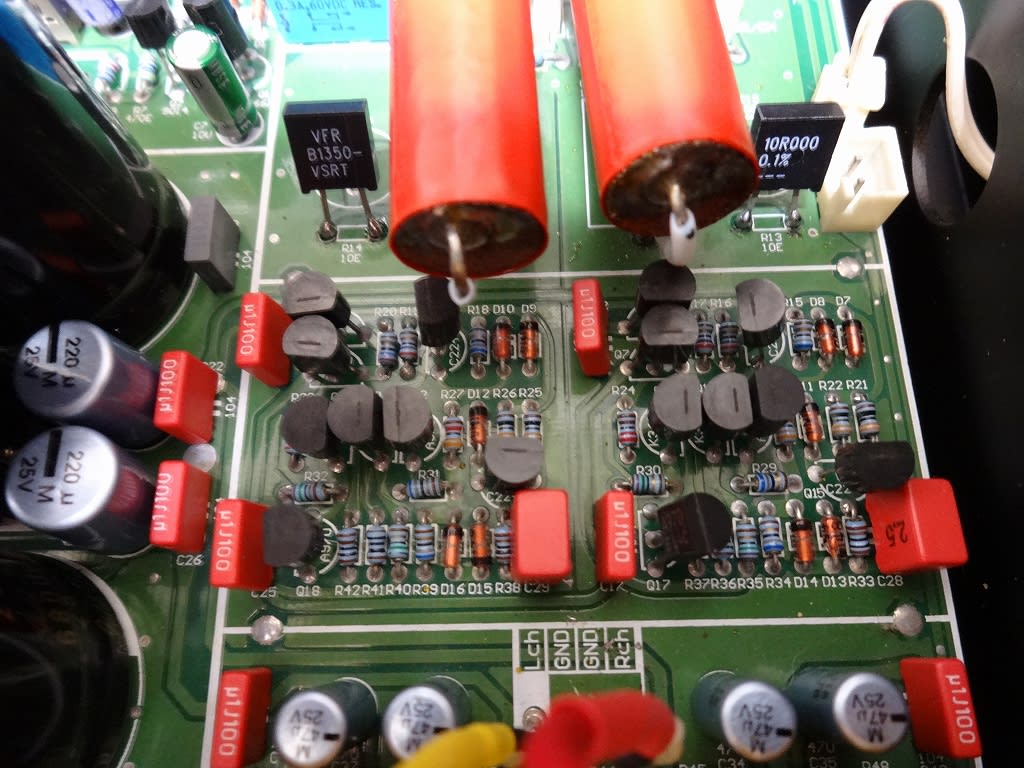

<交換前>

普通の金属皮膜が使われています。

写真では、10ΩはすでにVSRに交換済みです。8月のブログで紹介済み。

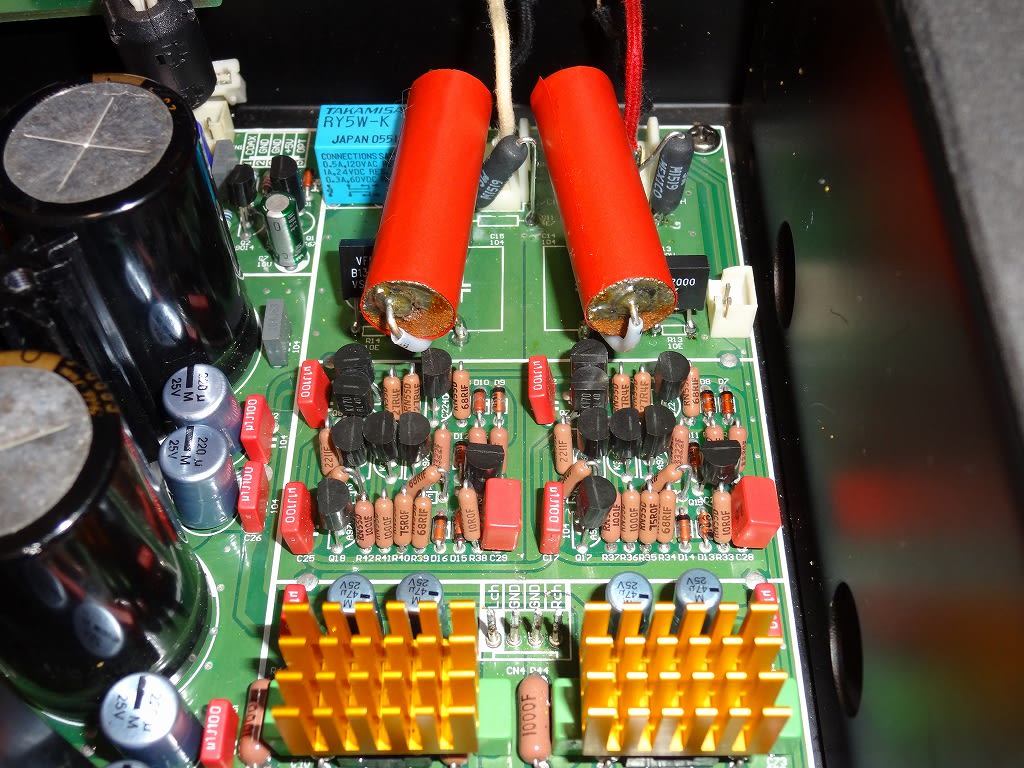

<交換後>

殆ど部分をDaleのRN55Dに交換し、出力の最終段(送り出し)だけは無誘導巻線抵抗NS-2Bを使いました。

この抵抗交換でも、若干情報量が増えて、音もクリアーになったと思います。

但し、ビシェイVSRに交換の時ほどの変化は無いです。

ついでに、写真に写っている部品を紹介しておきます。

シルバー(水色)の電解コンデンサはPhilips/BC製の物です。これもオーディオ用に良いですね。

赤や緑のフィルムコンはWimaです。定番ですね。

送り出しのカップリングコンデンサは、ダイナミキャップです。日本では、どの店で買えるのでしょう?

オペアンプは放熱板で見えませんが、OPA627を使用しています。これも定番ですが、入手難と高価ですね。